Reflexiones sobre la paz total

Se equivoca Petro: la manera como ha planteado el asunto, llamando a las bandas criminales y a los que traicionaron los acuerdos del Teatro Colón al mismo tiempo que llama al ELN, en una especie de batiburrillo mental, con ideas confusas y un lenguaje más confuso todavía, socava la lógica delicada que permitió el proceso con las FARC

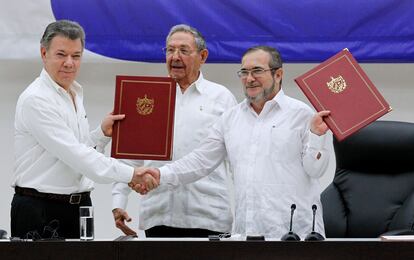

Se cumplen hoy diez años, un mes y dos días desde el 4 de septiembre de 2012, el día en que Santos anunció por televisión el comienzo de las negociaciones con las FARC. En estos diez años ha pasado de todo: la desconfianza de los ciudadanos en el proceso, que muchos veían (con la razón que da conocer los precedentes) como una futura decepción, una más en la ristra de decepciones que habían sido los procesos de paz de este país; la desconfianza de los negociadores en los ciudadanos, o en eso que se llama la opinión pública, que vimos marchar al paso que le pusieran las mentiras, las distorsiones y los engaños de una parte de la oposición; la desconfianza, normal y predecible, de los negociadores entre ellos, pues se trataba de romper con décadas de desencuentros y torpeza e intransigencia y sordera, y cada fracaso costaba vidas. Solamente los que estaban metidos en el proceso tenían razones para pensar que esta vez fuera a ser distinta.

Y fue distinta, sí: pero no solo por razones buenas. Los negociadores del gobierno se habían reunido con las FARC durante seis meses de sigilo, pero a finales de agosto, cuando se firmó en La Habana el acuerdo general, la noticia se filtró a los medios: la dieron Telesur en Venezuela y RCN en Colombia. Santos se vio obligado a dos minutos de televisión en los que confirmaba las conversaciones, explicaba algunas cosas y aclaraba otras, y luego vino la reacción de Uribe, que dijo sin vergüenza (y sin conocimiento, y sin información) que esto no era más que una “legitimación del terrorismo”. (Ese día me vino a la memoria hace poco, con las reacciones al informe de la Comisión de la Verdad: despotricaron de las mil páginas de Hallazgos y Recomendaciones apenas 15 minutos después de la presentación en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán.) Uribe, por supuesto, era el mismo presidente que, poco antes de terminar su gobierno, había invitado a las FARC a un encuentro secreto en Brasil: un encuentro con “agenda abierta” para tratar de hacer la paz. La hipocresía y el doble rasero siempre fueron uno de los rasgos más notorios del expresidente, pero esto ya era una caricatura.

Claro, Uribe estaba montando su nuevo partido –ese que se llamaba Puro Centro Democrático y acabó muy pronto perdiendo lo de “puro”: absténganse de hacer chistes malos–, y necesitaba un relato claro y un enemigo concreto. El anuncio de las negociaciones le daba todo y se lo daba al tiempo: su simple existencia era casi un programa de gobierno con el cual Uribe y los suyos buscarían volver a poner presidente. Aunque hablar de programa de gobierno es tal vez demasiado generoso: lo que montó Uribe con su partido fue un mero vehículo para la campaña por el No, que cambió cualquier programa de gobierno por la exacerbación del resentimiento, el odio, las inseguridades económicas y los miedos físicos de los colombianos, hasta lograr que salieran a votar berracos. Ya es tarde para preguntarnos qué país seríamos ahora si uno de nuestros políticos más influyentes no hubiera invertido su enorme liderazgo en dividirnos y enemistarnos. Pero pasó lo que pasó: ganó el No, los negociadores volvieron a la mesa y acabaron aceptando 56 de las 59 propuestas del No. Hoy eso me alegra, porque el resultado fueron unos mejores acuerdos: unos acuerdos más incluyentes, fruto de una negociación más amplia con más actores. Eso es, después de todo, la democracia.

(Por eso me parece que solo puede ser fruto de la ignorancia, la desinformación o la mala fe, o a veces de las tres cosas juntas, la idea, que todavía pulula por ahí, de que el gobierno le hizo conejo al pueblo colombiano. Por favor, sean serios: una mayoría rechazó los acuerdos de La Habana, y lo que hay ahora no son esos mismos acuerdos aprobados mediante argucias, sino unos acuerdos corregidos, fruto de una nueva negociación en la cual esa mayoría estuvo debidamente representada por la misma gente a la cual le creyó a pie juntillas para votar por el No.)

Pero me desvío. Lo que quiero decir es que lo de estos diez años ha sido un camino largo y difícil. Fue difícil encontrar las palabras para explicar lo que estaba sucediendo en las negociaciones; fue difícil convencer a los ciudadanos de las virtudes de la salida negociada, y lograr, mediante un léxico preciso, que se comprendiera bien lo que causaba reticencias. Lo único que los acuerdos han tenido irrevocablemente de su lado –estos acuerdos admirados en el mundo entero y vilipendiados aquí– ha sido el tiempo. Y es un buen aliado: con el tiempo se ha visto que las calumnias de los opositores eran eso, calumnias; y no ha pasado nada de lo que, según sus amenazas, había que temer; y ni ha desaparecido la propiedad privada, ni se ha desintegrado la familia católica, ni las FARC se han tomado el poder. En cambio, la esperanza en las regiones ha ido en aumento, porque esta paz parcial e incompleta ha mejorado las vidas de miles, y las habría mejorado más si Iván Duque, el hombre ligero que de repente se vio ungido como presidente, hubiera tenido el carácter para tomarse en serio la implementación completa.

Por todo lo anterior me parece que se equivoca Petro con el proyecto que su gobierno ha llamado, ambiciosamente, la paz total. La manera como el gobierno ha planteado el asunto, llamando a las bandas criminales y a los que traicionaron los acuerdos del Teatro Colón al mismo tiempo que llama al ELN, mezclando peras y manzanas en una especie de batiburrillo mental que parece pensado sin paciencia, con ideas confusas y un lenguaje más confuso todavía, socava la lógica delicada que le permitió al proceso con las FARC asentarse lentamente en la conciencia de los colombianos. Los acuerdos de 2016 se lograron después de vencer obstáculos de los que la mayoría no es consciente, pero uno de los más evidentes era una cuestión de vocabulario: convencer a los colombianos de que en Colombia había un conflicto armado, en contra de las tesis negacionistas y un poco bobas de la oposición, costó pedagogía y argumentos, y sobre todo costó tiempo.

Usar el vocabulario de los acuerdos para hablar de estas nuevas conversaciones, cuyos actores no son políticos ni se pueden tratar así, es confundir gravemente a los ciudadanos, igual que es confundirlos darle tratamiento de negociación de paz a un problema de política criminal. (Por ejemplo, una banda no se desmoviliza: se somete a la justicia. Tampoco alcanzo a ver cómo puede hablarse de “cese de hostilidades” con el crimen organizado. Las palabras importan, e importa nombrar las cosas con precisión, porque ésa es la única manera de que la sociedad se apropie del relato de la paz. Y buena falta que nos hace.) En resumidas cuentas, la confusión puede quitarle a la implementación de los acuerdos exitosos que ya tenemos la energía, la concentración y los recursos –siempre limitados– que todavía se necesitan para llevarlos a buen término, o para neutralizar los embates que recibieron durante cuatro años. No es momento para equívocos.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.