Cuando los pájaros no cantaban: historias del conflicto armado en Colombia

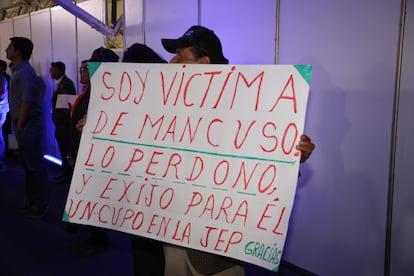

La Comisión de la Verdad recorrió el país para escuchar a quienes vivieron la guerra de manera directa. Sus testimonios hablan del exilio, de la crueldad de las FARC, de los secuestros, del horror de los crímenes de Estado, del Ejército, de la violencia paramilitar

“Si las víctimas nos hubiéramos quedado calladas, seguramente no estaríamos hablando de paz”. El informe final de la Comisión de la Verdad no habría sido posible sin la voz de las víctimas que han sufrido directamente el conflicto en Colombia. “El problema no es que la gente no tenga una voz; el problema, más bien, es que esta sociedad no ha aprendido a escuchar en profundidad”, señala la introducción de El volumen testimonial, más de 500 páginas de historias contadas en primera persona.

“‘Cuando los pájaros no cantaban’ nos remite a un pasado que solo es entendible si se compara con un presente en el que los pájaros ya cantan, pero hubo otra época, otro momento en el que no lo hacían. Entonces había un instante de silencio, un ‘vacío del sonido’ luego de un bombazo, una explosión o un grito”, explican en el informe. La frase “Cuando los pájaros no cantaban” fue presentada por José, en Sucre, y es el relato del dolor, de las ausencias, de las cicatrices de la guerra. Pero también de la vida y la posibilidad de un futuro diferente.

La Comisión de la Verdad fue, sobre todo, un espacio diseñado para escuchar a quienes vivieron directamente el conflicto armado y su método principal fue justamente ese: escuchar. El informe final es la voz de miles de colombianos.

El volumen testimonial se divide en tres textos: El libro de las anticipaciones, El libro de las devastaciones y la vida y El libro del porvenir. Aquí los puede leer. Los relatos han sido editados con el interés de mantener la integridad de los testimonios. Lo que puede parecer un error de escritura “es una decisión editorial en la apuesta por respetar la oralidad, en su diversidad y riqueza lingüística, de las personas que dieron su testimonio”, cuenta la Comisión de la Verdad.

Las voces de madres, de hijos, de viudas, de esposas, de soldados y guerrilleros aparecen en estas páginas, que relatan el exilio, la crueldad de las FARC, los secuestros, el horror de los crímenes de Estado, del Ejército, de la violencia paramilitar, de los jóvenes reclutados, del momento en que alguien decide armarse. También aparece el silencio. “Hay cuestiones indecibles, que son imposibles de nombrar o que se quedan cortas en su enunciación. Esto tiene que ver con la integridad de la persona y con su dolor íntimo. Quizás el silencio sea su forma de testimoniar”.

Eso a uno no lo dejaba dormir

Allá comenzó así, todo era tranquilo, todo era tranquilo. Vivíamos en armonía, vivíamos felices en nuestro pueblo. Hasta un día que llegaron los guerrilleros, que nos dijeron: “Comenzó la gente a hablar; se mira harto Ejército por ahí, hay Ejército”.

En la noche atacaban las puertas. Que uno tenía que salir a reunión, que era la guerrilla. Eso sería por ahí el 88. De cada casa tiene que salir uno, por las buenas o como sea. A uno le da muchísimo miedo salir. La guerrilla decía que ellos iban a andar por ahí rondando, que todos ellos iban a estar.

Que los que robaban cosas, mejor dicho, que se compusieran o los componían.

Pero el miedo era también con el Ejército. Cada nada caía el Ejército al pueblo y preguntaba que si habíamos mirado a la guerrilla por aquí, y a uno le tocaba decir que no porque si decía que sí, eso era peligroso, lo mataban. Y el Ejército se enojaba. “Ni que no supiéramos que han salido a reuniones. Tal vez matando unos dos, tal vez así avisan”. Decían “uno cómo va a creer que ustedes no iban a mirar guerrilla”.

Mejor no hablar nada ni con guerrilla ni con el Ejército. Esa zozobra, esa zozobra. Mi esposo tenía un carrito. Por la noche llegaba la guerrilla y le decía «tiene que hacernos un viaje». Y eso sí era obligado, ¡obligado! Eso nos azaraba, nos azaraba. Un día mi esposo se enojó, dijo que no, que él ya no se iba a dejar de coger de madre. Que si era de él, que lo mataran. Me llené de susto. Me tocaba acompañarlo porque me daba cosa que se fuera solo.

De pronto le pasaba algo por allá. Como mis hijos entraron a la escuela, comenzaron a jugar con los otros niños, que a los guerrilleros. Con el palo de metralleta ¡ta, ta, ta, ta! Se hacían grupos: unos el Ejército y otros la guerrilla, y se echaban así jugando. Era de juegos. De juego en juego eso les termina gustando. Por eso pensamos que teníamos que salir del pueblo porque cuando crecieran uno no sabía, ¿qué tal que les diera por no estudiar, por meterse a los grupos armados? Uno no recuerda el nombre de los comandantes porque una vez iba uno, otra vez iba otro, otra vez otro. Era mejor no saber. “Entre menos se sepa, más vive uno”, decía mi esposo. Yo optaba por eso, por lo menos. Mejor no saber. Así era allá. Nosotros vivíamos donde pasa la gente pa arriba y pa abajo. Y cada que oía pasos eso era una palpitación, eso era una angustia. Por ahí andaban, y a uno eso no lo dejaba dormir.

Tomar la delantera

Ya hacía tres años que había construido mi rancho allá. Cultivábamos la tierra, teníamos bastantes gallinas y ganado. Vivía con mi esposo y mi hija de dos años.

El día menos esperado nos dimos cuenta de que había unos enfrentamientos, y lo más duro es que era entre ellos mismos. Se suponía que estaban juntos, FARC y ELN. En cada loma se hizo un grupo. Nosotros en el centro.

Eso pasaban los días. Los caminos estaban minados, nadie podía salir. La comida escaseaba porque ya no podíamos salir ni a cortar un plátano o una yuca.

A la niña se me le acabaron los pañales y uno como mujer no tenía toallas higiénicas. El Estado se enteró y mandó al Ejército y eso complicó más las cosas. El Ejército empezó a bombardear desde el aire. Eso era muy duro, muy difícil.

Una cosa es contar y otra cosa es vivirla. Nosotros teníamos ganado por allá arriba en la loma. Cuando nosotros nos dimos cuenta era que habían pasado, que se habían ido. Se saltaron los alambrados y nunca más las volvimos a ver. No supimos hasta dónde llegaron. Mi miedo era que le fueran a dar a la casa, que nos fueran a dar a nosotros. Saqué la sábana de la cama y la coloqué en un palo, como queriéndoles demostrar que nosotros no éramos culpables de nada. Una noche pasaron ellos. Yo les dije que por favor me regalaran un minutico para hablar con él. Le dije al comandante de no sé de cuál guerrilla que por favor, que nosotros no teníamos nada que ver con la guerra, que por favor desminaran el camino para poder salir. Nos dieron un día para salir. Nos dijeron «desde mañana a las tres de la mañana, pueden salir. Vamos a desminar un día y si no les alcanza, pues qué pena». Yo escogí lo más necesario. Madrugué a hacer un poquito de desayuno para la niña, para darle en el camino. Nos vinimos, y con la linterna podíamos observar los huecos en donde había minas.

«¿Qué tal que no las haigan sacado todas?».

Y bueno, nos tocaba subir unas lomas. Y en la orilla del camino habían banderitas, habían señalizaciones. Decía «campo minado, no pisar»: por ahí no íbamos a pisar.

Ahí iba con mi niña, mi marido y mi hermano. Y algunos trabajadores, pero ellos iban más atrás. La idea era que nadie quería salir de primeros, porque decían que los primeros eran los que iban a morir. Porque no creo que haigan sacado todas esas minas, ¿no?

Con la bendición de Dios, nosotros decidimos tomar la delantera. Había unos caballos en el camino. Le dije a mi marido «echémoslos adelante para que ellos activen».

En el camino se me pegó un perrito. Un perro de esos labradores. Se me pegó, iba contento con nosotros. Iba ahí adelante, adelante. Me senté, me puse a descansar y él se fue a dar una vuelta por allá. Y vino, se sentó ahí al lado mío, y chillaba y chillaba. Me lambía, como que me invitaba a que lo siguiera. Pero nunca le entendí. Yo siempre tenía en mente que no me podía sentar en una mina. A uno le tocaba descansar parado, no se podía recostar.

Y ese perrito, cuando me miró que yo me levanté... o sea, yo me levanté, cargué a mi niña. Ese perrito echó a la carrera y cuando sentimos fue que explotó por allá. El perrito me estaba avisando que había una mina y yo no le entendí. Eso me hacía doler el alma. Me dolía el alma, el corazón. Digo, y ¿si yo le hubiera entendido al perrito? Y así le hubiera entendido, ¿qué podía hacer?

Como que él me estaba avisando que fuera a ver lo que había allá. Él se fatigaba, me chillaba, me raspaba con la mano. Por llegar más rápido, yo siempre me iba por un camino de atajo que dicen; y ahí estaba la bomba. Cuando nosotros llegamos ahí no había ni el perro, solo polvo.

Y ya, no nos siguió más el perrito.

Alonso

Soy objetor de conciencia. Mi historia narra cómo la militarización instrumentaliza a los niños, niñas y adolescentes. Desde mi historia se puede mostrar la doble moral de la sociedad colombiana, que valida los valores militaristas. Desde mi experiencia, la existencia de los colegios con orientación militar permite que niños, niñas y adolescentes de trece y dieciocho años aprendan las pedagogías de la militarización y de la guerra bajo la bandera de la disciplina, el orden y los valores militares que perpetúan el estereotipo de que el niño se vuelve un hombre cuando pasa por el Ejército.

Lamentablemente, esta situación es tolerada porque se realiza en el marco de la institucionalidad. Sin embargo, si esta práctica es realizada por agentes no institucionales, es perseguida. Quiero recordar una noticia que fue viral en el mes de octubre del año pasado, con relación a un batallón de Manizales que realizaba cánticos militares que incitaban a la violencia contra las mujeres. Esta clase de cánticos en la institución educativa donde cursé mi bachillerato, durante el tiempo que realicé mi instrucción militar, eran totalmente tolerados por parte de los funcionarios de la institución educativa durante los años 2008 y 2011.

Doña Constanza

Mi hijo se fue pa la montaña y no lo miré más. Hasta ahí llegó la vida de mi hijo.

La mamá de los muertos

Es mucho lo que avanza un cuerpo mientras flota. Es que siempre son 24 horas las que necesita para flotar, para empezar a flotar. A veces iba con mi esposo en la canoa y él me decía: “Está flotando un cuerpo, se alcanza a ver una pierna”. “Arrímese”, le decía yo. “Arrímeme o échele mano”. “¿Yoooo?, ¿y por qué?, ¿yo con qué? Mire, no, no, no». Y entonces yo le decía: “Vaya volteando y yo le echo mano”. Así no llevara guantes ni nada, venga pa acá. Íbamos jalando para la orilla, lo acababa de arrimar. Le decía a mi esposo: “Búsqueme si tiene cabuya, una fibra. Yo lo aseguro”. Y si él no tenía, se bajaba e iba a la carrera adonde un vecino. Iba a buscar algo con qué amarrar. Yo le hacía un nudo, se lo ponía en el tobillo al cuerpo. Lo aseguraba con algo para que no se me lo llevara el río. Lo hacía con todos los cuerpos que veía. Los veía, los perseguía y los aseguraba pa que no se los llevara el río. Y pues me parece como bonito que me hayan llamado “la Mamá de los Muertos”. Por lo menos significa que a pesar de los cuerpos estar botados por ahí, en un río, a la hora de la verdad no están tan desamparados. El río significa esperanza de vida. Lastimosamente, muchos lo tienen al río como muerte, aunque sea la esperanza para los que viven en sus orillas. Al comienzo, cuando empezaron a aparecer estos cadáveres, cuando la masacre de Trujillo, mucha gente dejó de comprar pescado. La gente de Beltrán y La Mirada, por ejemplo, pescaba y casi no les compraban ese pescado porque supuestamente se alimentaban de los muertos. Los que hacen eso no deberían tener el río como si fuera un medio de desaparición, de tumba. El río es esperanza de vida, es la esperanza de todos los que están viviendo en esas orillas. Nosotros necesitamos del agua. Para mí el río es eso: esperanza de vida.

Verdades del monte

Yo vi que la guerra se llevó amigos al monte, que nunca regresaron, que no sabemos dónde están. Los caminos de mi pueblo se llevaron ilusiones y sueños de sacar adelante a la familia. Y los que se los llevaron vinieron al pueblo a decirnos: “No sé, ellos se fueron conmigo, pero no estuvieron conmigo”. Ese es uno de los lamentos que tenemos.

El monte tiene secretos de dolor. El bosque, el territorio, también conoce una verdad. ¿Y cómo cuenta esa verdad? Su vegetación no es la misma cuando nos cuenta el dolor. ¿Cómo le explico? Con el color, con la forma del bosque, un cazador sabe que pasó algo anormal, que hay algo que no... que no encaja. Ese es el mensaje que nos da el monte. El monte nos dice muchas cosas, igual que el manglar nos está diciendo: «Mis orillas, mis quebradas». El monte y el manglar no nos han contado qué pasó con nuestros amigos, pero sí nos han mostrado que por ahí quedó la huella de unos sueños que nunca llegaron a realizarse.

Nunca he hecho esto que acabo de hacer, de estar llorando. Pero me conecté mucho con lo que puede ver el monte, con lo que puede ver el manglar. Con ese dolor. Ojalá el monte pudiera hablar y decirnos dónde están mis amigos de infancia, de colegio, que se fueron con la ilusión de sacar adelante a sus familiares. Si el estero San Antonio, si el manglar hablara... Y yo siento que nos han hablado, que cambiaron su forma y no solamente por la coca, por la mina. La huella de la violencia le afecta tanto al territorio, que se mutó. No sé si es la palabra, pero hoy las plantas no son las mismas. Ni siquiera las medicinales. Aunque son las mismas que nosotros conocemos, su color no es el mismo. Cuando las amasamos, no es lo mismo.

Sus árboles son distintos. La naturaleza manifiesta su tristeza en sus formas y en sus colores. Hoy difícilmente uno dice ese es chachajo o ese es caimito. Los mayores nuestros o nosotros mismos de aquí, en cambio, podíamos saber en medio de toda la multitud de árboles quién era quién. Ahora se confunden. Ahora casi todos los colores son homogéneos, verde como rucio. No es ni verde, sino verde rucio. Es un mensaje. Y ustedes dirán: “Diego, pero eso es el cambio climático”. Quienes hemos aportado al mundo, somos los negros, los indígenas. Esto es un pulmón que hemos cuidado, nuestro legado. Nosotros sabemos cómo es la cosa, cómo funciona ese legado. O sea, el territorio está adolorido y lo está manifestando. Esto es como un mutualismo. Nosotros le dábamos al territorio y él nos daba. Cuando llega la violencia al territorio, se extraña nuestra presencia. No tenemos el mismo olor ni la misma intención desde que ella llegó.

Dentro de los mecanismos de contar la verdad, es necesario un espacio para sanar al territorio. Y sanar al territorio no es solamente reforestar. Sanar el territorio es irme a lo profundo del monte y tocar un bombo. Que los árboles, que las plantas, que los pájaros, escuchen otro sonido: su sonido.

La ropa como hielo

En Boyacá también fue muy difícil la vida por allá. Mucho frío, muy difícil; era con una cobija y un saco. Eso fue coger la ropa, la maleta, el equipo y hágale otra vez por esas lomas, por el puro páramo. Caminamos y llegamos de noche a un potrero. Dormimos ahí, en pleno hielo. Iba a coger la ropa y era hielo. Era difícil todo. El sueño lo vence a uno. En la tarde no se pudo comer nada, pues así fueron varios días. Muchos nervios. Yo miraba las casas y me provocaba tocar para que me dejaran cambiar. Quedarme en una casa. Me eché fue una panela y una bolsa de pasta, y no me acuerdo qué más. Solo llevaba tres cosas en los bolsillos y el fusil. No me acuerdo qué más. Como unos frijoles, me parece.

La ropa se me quedó allá arriba por lo que estaba disparando el helicóptero.

Eso era un pedazo de panela con agua, cuando había agua del río. Cogía la puñada de agua y comía panela como para no desmayarme. Llegué a la casa y me escondí en una mata de plátano. Me daba miedo salir. Cerca de la finca cayó una bomba, o sea, muchas bombas cayeron. Escuché que la vaca bramó. Las otras salieron corriendo. Golpeé en la casa de la finca como pude. Una señora medio se asomó y dijo “no, no, váyase de acá que yo no quiero problemas”. Me escondí de nuevo. En eso ya venía la tropa. Bajé de la casa y me senté en unas piedras que había ahí. Había harto jardín. Ahí me senté y ellos me dijeron: “¡Quieta ahí!”. Arranqué a correr y me dispararon.

Secretos divinos

Timbiquí era un ambiente muy tranquilo, muy tranquilo, pa qué le digo. Miren, yo en la edá que me levanté, mi juventú... a los diecisiete años salí de mi casa, y le digo que en ese entonces habían dos bailaderos en Timbiquí: Tiotón y Con Fu. Y le digo que nosotro los fines de semana nos metíamo a esos bailadero. La gallada de jóvene y joven mujere salíamo a las dos, tres de la mañana de ese bailadero, y nos caminábamo el pueblo y nos sentíamo tranquilo.

Eso empezó y me lo recuerdo como el pan del desayuno, cuando empezó a publicase la coca. Saquémole fecha: para mí, la violencia de la coca es de hace por ahí uno dieciocho años. Por ahí, por ahí se empezó la violencia. Antes de la coca llegaron los para, los paramilitares. Sí, ellos. O sea, ello vinieron como abriendo pueblo pa dejá entrá a los que venían a cultivar la coca, porque ello eran unos del semillero de la coca.

Todo esto para mal, porque entonces con la creencia o la superación de la plata de la coca tratan de modificar lo tradicional. O sea, la gente coge sus enfermos y si es posible lo llevan lejos a la ciudad, que allá es que se alientan, que allá es que se va y vuelve.

Vea, yo sobreviví, yo resistí por el amor a mi patria, a mi Timbiquí, a mis secretos divinos. No son secretos malinos. Los malinos son cosas humanas. Cosas que no son espirituales, ¿ya? Los míos son divinos. Los secretos malinos sirven pa... Aquí en Timbiquí algunos los utilizan pa defender el cuerpo, pa peliar. También pa meterles espíritus malinos a la persona, ¿ya entendió? Los secretos divinos son pa traer vida.

En Buenaventura jue el primer parto que atendí sola. Nació una niña. Ahí ya la gente empezaron a llamarme, pue, a buscarme. Iban donde la señora Plácida, la que me partió a mí. Ella me enseñó. “Ay, doña Plácida, un parto, y cómo hace pa tenerlo”. “Vayan donde mi comadre que ella ya sabe la cosas de cómo se atiende un parto, poque ella ya tiene noción”. Y ahí jue, empecé a atender a la una, atendía a la otra. Los muchachos saben que yo los ayudé a llegar a la vida y me dicen “madrina”, me respetan. Hoy en día pertenezco a la Asociación de Parteras. Para yo sostener esto prácticamente tengo una azotea, y lo que no me cabe en la azotea lo tengo en ollas. Tengo mis plantas en la casa, yo casi no salgo a buscar plantas a otra parte. Todo lo consigo en mi azotea. Antes yo le doy a mis compañeras para que hagan la cría de la planta.

El miedo no puede ser tan verraco

Las explosiones fueron muy duras, casi nos vuelan hasta el techo a nosotros. Mi hijo tenía más o menos cuatro años. Él oye una petaca y pa la casa, hermano, no hay más. Mi mamá, por ejemplo, lo que te decía, ella oye cualquier ruido y dice «¡Dios mío!, ¿otra vez?». Uno mismo sale a la calle y siempre sale a ver qué está pasando, con mucho miedo. Eso no se borra fácil, eso queda en el subconsciente. Uno ve una pelea y más bien se quita.

Para ese momento era peor, mi mamá no salía ni a la esquina. Le digo yo un día a un amigo “mira, mi mamá se va a enloquecer si no vuelve a salir de esa casa”; y él estaba en algo igual, le estaba pasando lo mismo. No salíamos, no hablábamos de eso, todos como escondidos. Hacía mucha falta un ratico de parque. Me dijo un día un vecino “no, hombre, es que el miedo no puede ser tan verraco de metérsenos al parque. Nos pueden controlar lo que quieran, pero déjennos el parque para las mamás, para los viejos”. Las FARC venían y daban vueltas. Un día dijimos “ya no les tengamos más miedo, pues, ¿qué más nos pueden hacer?”. Ya nos lo habían hecho todo. Armamos un grupo que se encargaba de decirle a la gente: “Salgan al parque, hagamos una retreta, tratemos de olvidar un poquito ese momento tan amargo”. A alguna de esas retretas llegaron los de las FARC en unos furgones, nos rodearon, y que teníamos que irnos. Como comunidad les dijimos “¡no nos vamos, se van ustedes, nosotros de aquí del parque no nos movemos!”, y nos mantuvimos en nuestra posición con música, quemando pólvora. Esa retreta tuvo como resultado que no volvieron a molestarnos por estar con música, compartiendo. Tú que me escuchas dirás “eso no es mucho”, pero mira, nadie se imagina lo que significa poder salir a un parque, a compartir.

El estallido

Empezamos a escuchar gritos dentro del Portal. Nos empiezan a contactar amigos y amigas del barrio. “Estamos escuchando gritos dentro del Portal, están metiendo a la gente, a los chicos. Los están cogiendo y gaseando adentro”. Una vecina nos convocó a hacer una olla comunitaria para denunciar lo que había pasado. Se hizo la olla y el primer día llegaron cinco personas; el segundo día, diez personas. En un momento esto se agrandó, llegó mucha gente. Acá hay personas que tienen, máximo, una comida al día. Tú les dices “vengan que estamos haciendo severa sopa”, y caen.

Teníamos que poner la olla. Nos dimos cuenta de que cuando estaba no había tropel. Por eso nos montamos en la idea de hacer un espacio humanitario. Nuestro propósito era sacar al Esmad del Portal, que lo estaba cogiendo como un centro de operaciones. Era impresionante, una fuerza desmedida para el barrio. Queríamos desescalar la violencia.

La olla se volvió un punto muy importante. Esa fuerza que produce una calderita, un pedazo de lata y unos alimentos que congregan a la gente. Un montón de cultura, un montón de carencias también. Acá algo que nos junta es el alimento y las ganas de cambiar esta vaina. De ahí surge la estigmatización hacia la olla comunitaria. Nadie quiere que los “don nadie” nos organicemos para cambiar esto.

Para nosotras se estaba gestando algo que iba a cambiar la historia de la localidad y del mundo. Lo que nos mantiene ahí mucho tiempo, días enteros, es todo ese caminar en comunidad, en colectividad, que viene desde hace unos años andando. No tan organizado, es más como un ejercicio de red. Encuentros de parches que se han organizado en torno al pre-U, a ejercicios de huelga que confluyen aquí. Son eminentemente mujeres, son las parceras de los barrios.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.