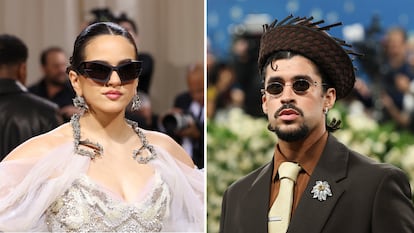

La música en español, entre la identidad y la globalización: el caso de Rosalía frente a Bad Bunny

En su cuarto disco, la catalana canta en 13 idiomas, mientras que el boricua, el artista más escuchado del planeta, coloca su idioma en el centro

Cuando a principios de año, en Popcast, el pódcast musical de The New York Times, le preguntaron a Bad Bunny si le preocupaba que mucha gente no entendiera sus letras, el artista más escuchado del planeta explicó que, incluso algunos latinos hispanohablantes se pierden parte de su significado, porque él canta en un español callejero, profundamente puertorriqueño. Y, cuando insistieron en si sentía la obligación de explicar sus canciones, remató tarareando un memorable: “I don’t careeee!” (“¡No me importa!”), que se ha convertido en un mantra para muchos de sus seguidores.

La postura de Bad Bunny (Benito Antonio Martínez Ocasio, de 31 años) de visibilizar la cultura latina y el idioma español trasciende la preferencia personal y adquiere una connotación claramente política enmarcada dentro del actual contexto estadounidense. Tras el regreso de Donald Trump al poder, se eliminaron tanto los canales de comunicación oficial en español como la obligación de las agencias federales de ofrecer asistencia a las personas que no hablan inglés. Y en la actualidad, el 90% de los detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) son personas latinoamericanas, según la Inmigration Justice Campaign.

Para el boricua, cantar en su idioma no es algo cuestionable, porque es en español como piensa y siente, y, por tanto, parte esencial de su identidad. En su ya icónica aparición en Saturday Night Live del mes de octubre, el cantante se reafirmó en su postura de cantar únicamente en español: “Y si no han entendido lo que he dicho, tienen cuatro meses para aprender español”, dijo, refiriéndose a su esperada y controvertida aparición en el show intermedio de la Super Bowl el próximo mes de febrero.

“Creo que soy lo contrario de Benito. A mí sí me importa. Me importa tanto que hago el esfuerzo de cantar en un idioma que no es el mío, aunque no sea mi zona de confort”, dijo Rosalía la semana pasada aludiendo a la misma pregunta en el mismo pódcast. Una respuesta que —aparentemente, lejos de su intención— fue interpretada con tintes confrontacionales por parte del público hispanohablante e hizo estallar las redes sociales.

La propia cantante abordó la polémica esta semana y respondió a un vídeo publicado en TikTok en el que una usuaria de la red social acusaba a la catalana de beneficiarse de la cultura latina sin comprender su trasfondo y opinaba: “[Bad Bunny] está haciendo una declaración política al elegir cantar solo en español. Eso es algo con lo que tú no puedes identificarte, porque no eres latina, eres española”. En un comentario que luego borró, Rosalía escribió: “Entiendo tu punto de vista, pero creo que esto se está sacando de contexto. Tengo nada más que amor y respeto por Benito, es un gran colega al que admiro y con quien he tenido la suerte de colaborar. (...) Siempre he agradecido a Latinoamérica porque pese a venir de otro lugar, la gente latina me ha respaldado mucho a lo largo de mi carrera y empatizo con lo que explicas, precisamente por eso me da mucha pena que esto se esté malinterpretando, porque no era la intención”.

El pasado 27 de octubre, la española publicó Berghain, el primer single de su cuarto disco, Lux (a la venta desde el viernes), un álbum de misticismo femenino en el que canta en 13 idiomas, entre ellos ucraniano, catalán, siciliano, mandarín, árabe y latín. “Pertenezco al mundo, el mundo está muy conectado: ¿por qué me voy a poner una venda en los ojos? No tiene sentido”, continuaba la artista, que dice haber consagrado un año entero exclusivamente a las letras de las canciones que componen el disco.

A finales de los años noventa, los artistas latinos e hispanos que querían abrirse paso en el mundo musical a escala global se veían obligados a cambiar su lengua y cantar en inglés, o mezclar los dos idiomas, como fue el caso de Ricky Martin, Enrique Iglesias, Shakira y Marc Anthony, artífices del boom latino. Aunque también se ha dado el caso contrario. El español es la segunda lengua más hablada en EE UU y muchos artistas han querido llegar a la comunidad hispanohablante, llegando a grabar discos en dos idiomas, como hicieron Jennifer Lopez, Christina Aguilera o, más recientemente, St. Vincent.

El debate sobre si conviene o no grabar en una lengua distinta al español se remonta a principios de los años 2000. Cuando Shakira empezó a cantar en inglés, el también cantante colombiano Juanes (que solo ha grabado discos en su idioma), por contrapartida, se paseó por los Grammy Latinos y en los Premios MTV llevando una camiseta en la que se leía “Se habla español”. Por entonces, promocionaba su disco Mi sangre, que incluía canciones que alcanzaron el éxito mundial como La camisa negra. En la misma línea, otros artistas hispanos, como Alejandro Sanz, Luis Miguel o Chayanne, nunca se sintieron forzados a grabar un álbum completo en inglés.

“Los artistas latinos han ido ganando progresivamente mayor autonomía, y repertorios como la salsa han dejado de ser mero entretenimiento para desempeñar un papel fundamental en el reconocimiento de la comunidad hispana”, escribe Eduardo Viñuela Suarez, profesor de la Universidad de Oviedo en su artículo El pop en español en Estados Unidos: un espacio para articular la identidad latina. Para el investigador, el boom de los noventa marcó un punto de inflexión en la historia de la música latina, y se convirtió en la expresión de una comunidad hispana más integrada y mejor posicionada dentro de la sociedad estadounidense. “Además de batir récords de reproducciones y visualizaciones en plataformas como Spotify y YouTube, esta nueva generación de músicos latinos está siendo reconocida en los Grammy y ocupando lugares destacados en grandes festivales, como Coachella, así como en espectáculos de gran alcance como la Super Bowl”, escribe.

”Al final del día, soy latino. Creo que si soy yo mismo, puedo conquistar el mundo siendo quien soy y cantando en español”, comentaba Maluma en una entrevista en la CBS previa a su actuación en el festival Global Citizen de 2020, donde era el único artista que no cantaba en inglés. El colombiano señalaba lo emocionante que es para él cantar en países no hispanos y ver cómo 30.000 personas corean sus canciones en español. Una experiencia similar a la que vivió Ricky Martin cuando cantó alrededor del mundo La copa de la vida, la canción que compuso para el Mundial de Francia en 1998 y que fue número uno en 70 países no hispanohablantes. “¿Imagina lo que es ir a Nueva Delhi y ver a 50.000 personas en un estadio cantando en castellano? Para mí fue la demostración de que se puede conquistar el mundo sin cantar en inglés”, señalaba Ricky Martin.

“Creo que el público angloparlante está más abierto a las letras en español. ¿A cuántas personas que no hablaban español escuchaste cantar “Deeespaaaaciiito” en el verano de 2017?”, comenta por teléfono Félix Contreras, cocreador y copresentador del pódcast de música latina de NPR, Alt.Latino.

A diferencia del primer boom hace más de tres décadas, el fenómeno actual está marcado por artistas que se afirman en su identidad y en el poder de cantar en su propia lengua. Ya no sienten la presión de adaptarse al inglés para conquistar nuevos mercados; al contrario, imponen su comodidad y esperan que sea el público quien se acerque a ellos. Es la estrategia de artistas como Bad Bunny y Maluma, pero también de Karol G, Residente, Natti Natasha, Nicky Jam, Becky G, Bomba Estéreo o Silvana Estrada. “Los artistas jóvenes no se enfrentan a los mismos obstáculos en ventas y audiencia que los artistas latinos de los años noventa”, aclara Contreras.

Por otro lado, el acercamiento al inglés, si lo hubiera, ya no pasa por grabar dos versiones del mismo disco, sino por fusionar idiomas en una sola canción o colaborar con artistas angloparlantes. Esta convergencia creativa ha permitido que la música en español traspase fronteras, normalice su presencia en el panorama internacional y ocupe un espacio al mismo nivel que el mercado anglófono.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.