Los últimos días del corredor de la muerte en California: “Aquí no nos permiten ser humanos”

El Estado ultima el traslado de sus 63 condenados a la pena capital desde la prisión de San Quintín hacia cárceles “más humanitarias”. En el corredor de la muerte con Kevin Cooper, que lleva 39 años esperando su ejecución por un delito que asegura que no cometió

Un día de mayo de 1985, Kevin Cooper pisó por primera vez el corredor de la muerte de la prisión estatal de San Quintín, en la bahía de San Francisco. Hace tres semanas, 39 años después, dejó atrás una de las cárceles más antiguas, famosas y temibles de Estados Unidos durante otro día de mayo rumbo a su nuevo hogar: el Centro de Atención Médica de Stockton, que tiene nombre de hospital, pero es una penitenciaría en mitad de la nada. Aún pesa sobre él la pena capital, pero el cambio, dice, “ha sido como pasar del infierno a una especie de cielo”. Ya no está obligado a ir esposado y con escolta siempre que está fuera de la celda en la que cumple condena por un crimen que asegura que no cometió. Tiene el doble de espacio y una ventana por la que ve el cielo. Le ha bajado la presión arterial, pero lo mejor, cuenta en una llamada telefónica que a cada rato interrumpe una voz que advierte de que la conversación está siendo grabada, es que en la nueva prisión le dan hielo.

Cooper es uno de los 636 presos en el corredor de la muerte en California, 20 de los cuales son mujeres. De los 27 Estados en los que la pena capital está en vigor en el país, es el que cuenta con un mayor número de condenados. No tanto porque sea el más poblado de la Unión, sino porque sus jueces siguen condenando a morir, pero el sistema no los mata. Desde la última ejecución en 2006, no ha habido ninguna otra. Y después de que en 1976 el Supremo reintrodujera la pena capital en Estados Unidos, solo 13 personas han sido ajusticiadas en California.

La lógica dictaría que un Estado como este, de mayoría liberal, debería haber abolido la pena de muerte. Lo cierto es que su final se sometió en 2016 a referendo, y un 53,9% de los californianos votó en contra. En la misma papeleta, se decidía sobre otra iniciativa, la propuesta 66, que sí salió adelante y que se redactó, a instancias de los familiares de las víctimas, para “acelerar el sistema de apelaciones” de los que aguardan su suerte durante décadas. En la práctica ha desembocado en la decisión del gobernador demócrata Gavin Newsom, tal vez el próximo candidato de su partido a la Casa Blanca, de desmantelar el corredor de la muerte en San Quintín, el más grande de Estados Unidos, y de repartir a los internos por cárceles de menor seguridad, “más humanitarias”, por todo el Estado.

El programa comenzó en 2020 con unos 100 reos que aceptaron ser los primeros en probar. Hace cuatro meses empezó el traslado del resto, un proceso que está a punto de concluir. Este viernes aún quedaban 38 presos por mover, según los registros oficiales. La siguiente fase del plan pasa por convertir San Quintín, una institución famosa en la cultura pop por aquel concierto de Johnny Cash y porque fue hogar durante décadas del asesino Charles Manson, en un centro de rehabilitación de “inspiración nórdica”.

Los condenados tenían que fijar sus tres destinos preferidos, que el departamento de prisiones californiano podía tomar en consideración o no en función de un sistema de puntos que tenía en cuenta, entre otras cosas, el comportamiento. A Cooper le concedieron el deseo de ir a Stockton: está a unas dos horas de San Francisco, si el tráfico no se pone feo, y eso disuadirá a algunos de los que lo visitaban de hacerlo tan a menudo. Pero podría haber sido peor, podrían haberlo enviado al extremo sur de California. Su predilección por ese lugar, algo así como una cárcel medicalizada, lo explican sus problemas de espalda tras tantos años de jugar a baloncesto en el patio de la cárcel, así como la artritis de la rodilla derecha, que espera que le puedan tratar.

Un mes antes de su traslado, Cooper recibió en el corredor de la muerte a EL PAÍS mientras afuera un sol radiante de abril bañaba uno de los enclaves más hermosos de la bahía. “Bienvenido a la infame prisión de San Quintín”, dijo, “aquí dentro no nos permiten ser humanos; somos víctimas de un moderno linchamiento”.

La zona de visitas de la cárcel está dividida en una docena de jaulas con barrotes, que dan al lugar el aire de una granja industrial. A la entrada, hay un puñado de máquinas de comida que solo admite cuartos y billetes de un dólar y un microondas en el que las visitas calientan las raciones recién compradas para sus seres queridos. Aquel día el lugar estaba lleno, y todas eran mujeres. Una madre contó que llevaba 29 años yendo cada semana a ver a su hijo. Había activistas, esposas y una muchacha enamorada que había venido de Europa.

La incertidumbre sobre esos traslados, el cuándo, pero sobre todo el dónde, hizo cundir en esas semanas entre los presos una mezcla de ansiedad ante la perspectiva de cambiar años de rutinas, terribles, pero rutinas al fin y al cabo, y la esperanza de que ese cambio fuera para mejor. Todo indica que uno de ellos, Daniel Jenkins, no pudo soportarlo. Lo encontraron muerto en su celda de San Quintín poco después. Aparentemente, se suicidó.

En la mañana de nuestra visita, el hombre que más tiempo lleva en California en el corredor de la muerte, un nativo americano llamado Douglas Chief Stankewitz, de 66 años, resumió bien esa paradoja tras los barrotes de la jaula en la que charlaba con su amiga, Colleen Hicks: “Me preocupa cómo nos van a recibir los otros presos; qué cosas les habrán contado de nosotros. También me preocupa cómo se portará la administración; su capacidad para castigarnos no conoce límites”, dijo a EL PAÍS. “Por otro lado, estoy ilusionado. Me han dicho que podré acariciar a los perros y, quién sabe, aprender informática”. La pena de muerte de Stankewitz, que lleva 46 años entre rejas por el asesinato de una mujer, fue conmutada en 2019 por cadena perpetua sin posibilidad de revisión, en vista de las irregularidades que plagaron sus dos juicios. Está pendiente de que un juez decida sobre una petición de habeas corpus que podría significar su puesta en libertad.

Keith Doolin es otro de los internos transferidos. Lleva 28 de sus 51 años en el corredor de la muerte ―“encarcelado ilegalmente”, aclara― tras ser condenado por el asesinato de dos prostitutas cuando era camionero de largas distancias. Lo que más le preocupaba de la mudanza era que le perdieran su bien más preciado, la máquina de escribir, con la que trabaja en su caso. También que lo mandaran aún más lejos de su madre, Donna Larsen.

La máquina y todo lo demás llegó bien: “Ahora veo montañas, árboles y animales desde mi celda: ciervos, gansos y una familia de colibríes que ha construido su nido en mi ventana”, cuenta desde su nuevo destino, la prisión de New Folsom, cerca de Sacramento. En cuanto a la madre, ha ganado más o menos una hora de trayecto cuando va a verlo. En una conversación telefónica, Larsen, que se apuntó a la escuela de Derecho cuando condenaron a su hijo para poder probar que es “inocente como un recién nacido”, explicó que había seguido muy de cerca todos los traslados, no solo el de Doolin, y que, tras hablar con muchos de los reos, creía que “en general el balance había sido bueno”. Larsen es toda una institución entre los familiares de los presos del corredor de la muerte de California. Muchos, añadió esta mujer octogenaria, la llaman “abuelita”.

El día de la entrevista en San Quintín, Kevin Cooper dijo que su traslado no le inquietaba. “Soy demasiado viejo ya para preocuparme por nada. Si sobreviví en este infierno, podré con cualquier cosa. Una prisión es siempre una prisión”. Un guarda lo había traído esposado desde el Bloque Este, la mole de color amarillo de cinco pisos que albergaba el corredor de la muerte. Allí vivía en un “agujero” de 4,5 metros cuadrados sin ventanas, con fregadero, retrete y una cama metálica a la que retiraba el colchón para poder escribir sobre la estructura.

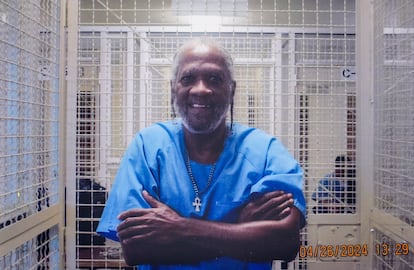

Entró él primero en el habitáculo designado para la visita. Desde fuera, le quitaron las esposas, y por el otro lado, abrieron la puerta al visitante. Una vez dentro, echaron la llave a la jaula. Para poder acceder a San Quintín no está permitida la ropa de ciertos colores, ni llevar móvil, cámara de fotos o grabadora. Así que a mitad de la conversación, de algo más de dos horas, un funcionario de prisiones tomó un retrato del preso.

Cooper habló de muchas cosas mientras comía unas alitas de pollo picante recalentadas: del consuelo que había encontrado en los libros y en el arte (sus cuadros son alegatos contra la pena de muerte y el racismo, pero en la nueva prisión de momento le han quitado sus pinceles); de las corazas que desarrolló en estos años (“no tengo amigos aquí dentro: la soledad es mi más vieja compañera”); y de lo primero que haría si algún día lo sueltan: “Como alguien oprimido, me uniría a una manifestación. Por ejemplo, en favor del pueblo palestino”.

Pero, sobre todo, Cooper, de 66 años, repasó su vida, partida en dos por aquella noche de junio de 1983 del asesinato a cuchilladas, hachazos y golpes de picahielo del joven matrimonio formado por Doug y Peggy Ryen, de la hija de estos, Jessica, de 10 años, y de un amiguito al que habían invitado a pasar la noche en su casa de una urbanización acomodada de Chino Hills, cerca de Los Ángeles. Josh, el hijo pequeño, sobrevivió a su degollamiento gracias a que pasó por muerto. En su primera declaración, señaló a “tres tipos blancos” como los culpables de la matanza. Luego los definió como “tres latinos”. Un mes después negó específicamente que hubiera sido cosa de un hombre negro. Más tarde, se desdijo.

Cooper, un joven afroamericano de 25 años con un nutrido historial criminal, se había escondido en una casa vacía a poco más de 100 metros de la de los Ryen después de escaparse por un agujero en la cerca de la prisión de mínima seguridad en la que cumplía condena por robo. “Aquella fue la peor decisión de mi vida”, recuerda.

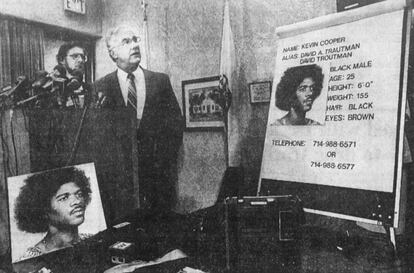

En esa casa abandonada pasó dos noches, y desde allí llamó sin éxito a un par de amigas para que le prestaran dinero. Él asegura que siguió camino a México antes de los asesinatos. Cuando supieron que un fugado andaba suelto por la zona, la policía, apremiada por resolver un caso que horrorizó al país, abandonó el resto de hipótesis y decidió que Cooper era el culpable. Ese año, el sheriff encargado del caso se presentaba a la reelección. Tardó cuatro días en dar por resuelto el problema.

El sospechoso estaba para entonces fugado en Tijuana. “Cuando vi en la tele que me buscaban, me asustó el modo en el que hablaban de mí”, recuerda. Cooper y los defensores de su causa, entre ellos, los activistas de Amnistía Internacional, llevan cuatro décadas denunciando la investigación. En un primer registro, la policía no encontró ninguna prueba incriminatoria en la casa vacía, pero al día siguiente, sí: un botón verde de un uniforme de presidiario (después se supo que el sospechoso vestía una chaqueta marrón), así como la vaina de un hacha.

Sangre y colillas

La furgoneta de los Ryen, hallada a unos 50 kilómetros del lugar del crimen, tenía restos de sangre en tres de sus cuatro asientos, pero el jurado que halló culpable a Cooper no consideró la improbabilidad de que una sola persona hubiera manchado por tres, ni se preguntó cómo esta fue capaz de infligir a las víctimas 140 heridas de arma blanca sin ayuda de nadie. En un primer registro, tampoco encontraron huellas del sospechoso en el vehículo, pero, de nuevo, en una segunda pasada, aparecieron los indicios: tres colillas de la misma marca que Cooper fumó en la casa abandonada. En el sumario hay constancia de un fenómeno asombroso: esas colillas fueron cambiando de tamaño con el pasar de los años.

Otra cosa que llama la atención de un caso plagado de sombras es el hecho de que una mujer llamó a la policía diciendo que su novio, un hombre blanco, había aparecido la noche de autos con el mono de trabajo lleno de sangre. Entregó la prenda al sheriff de San Bernardino, Floyd Tidwell, pero este decidió destruir esa prueba. En 2004, Tidwell, sospechoso de haber tejido una red de corrupción mientras era jefe de la policía del condado, se declaró culpable de haberse quedado a lo largo de los años más de 530 armas confiscadas por sus agentes.

El juicio a Cooper se celebró en San Diego con manifestantes con carteles racistas a la puerta y un gorila de peluche con el nombre de Kevin. Él se queja de que su abogado de oficio “no hizo lo suficiente”, y de que “no estaba preparado para un caso tan complejo”. El jurado, formado por 11 ciudadanos blancos y uno negro, lo halló culpable y recomendó su condena a muerte. Desde entonces, ha agotado todas las apelaciones posibles, y en todas confirmaron la sentencia.

En 2004, estuvo a punto de ser ajusticiado. Cuando faltaban tres horas y 42 minutos para la inyección letal llegó la orden del tribunal de apelaciones del Noveno Circuito, con jurisdicción sobre el Oeste del país, de parar la ejecución. “El día en el que casi me matan fue uno de los más irreales de mi vida; como ver una película protagonizada por otro”, recuerda Cooper. “Me preguntaron cuál quería que fuera mi última cena, pero me negué a escoger. Es cruel: ¿cómo le haces comer a alguien a quien vas a asesinar? Yo miraba al reloj, y también a los ojos de mis verdugos. Cuando supieron que se aplazaba, sentí el enfado en sus caras”, recuerda.

Poco antes de aquello, un poderoso bufete llamado Orrick, Herrington & Sutcliffe entró a trabajar desinteresadamente en el caso. Es una constante en la pena capital en Estados Unidos. En los juicios en los que realmente está en juego que el acusado quede atrapado en un sistema judicial del que es casi imposible zafarse después, la defensa suele ser defectuosa. Cuando se agotan las alternativas, entran los letrados brillantes a trabajar pro bono. René Kathawala, abogado de la firma, explica en una entrevista telefónica desde Nueva York que llevan desde entonces pidiendo sin éxito que les entreguen los archivos policiales de San Bernardino. “Arrojaría luz, por ejemplo, sobre por qué se desecharon las demás pistas. O sobre dónde fueron a parar las pruebas recabadas en la casa de los Ryen. O sobre la hipótesis de que todo se debiera a un ajuste de cuentas por un negocio de venta de caballos. Kevin carecía de motivo para matar a esa familia”, aclara.

La visita de Kardashian

En este tiempo, la causa de Cooper ha ido sumando adeptos de renombre, como William A. Fletcher, juez del Noveno Distrito, que escribió en 2009 una opinión disidente de 100 páginas titulada El Estado de California podría estar a punto de ejecutar a un hombre inocente; Kim Kardashian, que lo visitó en San Quintín; o el influyente columnista de The New York Times Nicholas Kristof, autor de un detallado artículo sobre el caso como ejemplo de un “sistema judicial roto”. En él, hablaba con los padres del amigo muerto, que no albergan dudas sobre la culpabilidad de Cooper, y pedía que se practicaran nuevas pruebas de ADN.

Estas se autorizaron finalmente, pero los resultados no sirvieron de mucho. Volvió a quedar probado que los pelos encontrados en las manos de las víctimas no eran del condenado, pero no hubo manera de relacionarlos con ningún otro sospechoso. Una toalla naranja arrojó un perfil de ADN completo, aunque no dieron con la persona a la que pertenece. Y no fue posible extraer de una camiseta color canela suficiente material genético, porque estaba degradado después de tanto tiempo. Un examen anterior identificó gotas de sangre de Cooper en esa prenda y también trazas de un conservante químico llamado EDTA que se usa para que no se echen a perder las muestras en los tubos de ensayo. Para quienes defienden la inocencia de Cooper, eso solo puede significar que el sheriff puso esos restos allí.

En 2019, Newsom, recién elegido gobernador, decretó una moratoria para todas las condenas a muerte. También mandó desmontar la cámara de ejecuciones de San Quintín, la infame “habitación verde”. (Doolin, el camionero condenado por dos asesinatos, recuerda que vio la noticia por televisión en su celda de la cárcel, y que los presos de su bloque aplaudieron espontáneamente). El político demócrata ordenó además una “investigación de inocencia” para el caso de Cooper a la firma a Morrison & Foerster, cuyos resultados se publicaron en enero de 2023. El informe concluía que las pruebas de su culpabilidad eran “extensas y concluyentes”. El texto, de 243 páginas, también decía que no había ninguna evidencia de ADN que “señale a nadie más como culpable”. “Aquello supuso uno de los peores reveses de mi vida”, recuerda Cooper.

“Fue un trabajo superficial y absurdo, de una incompetencia deliberada”, considera Kathawala. “Pareció como si le quisieran tender una emboscada. Nos cogió a todos por sorpresa, y no solo por el contenido. Lo publicaron un viernes antes de un lunes festivo, y nos lo pasaron 20 minutos antes de enviárselo a los medios. Así que la primera cobertura, muy abundante, fue muy perjudicial para Kevin. [Morrison & Foerster] Se basaron solo en los documentos de los distintos juicios, y ni siquiera citaron a declarar a quienes participaron en la investigación”.

Desde la publicación del informe, el bufete se ha negado a comentar públicamente sus conclusiones o la metodología que condujo a ellas.

Después de eso, solo quedan dos últimos recursos para Cooper: que Newsom decida exonerarlo mediante una orden ejecutiva (“cosa poco probable”, opina Kathawala) y la recientemente aprobada Ley de Justicia Racial que, con efecto retroactivo, permite recurrir cualquier condena si se demuestra que en ella concursó algún tipo de prejuicio racial.

Un sistema racista

Para tratar de demostrar que eso fue lo que sucedió con él, Cooper cuenta desde hace unos meses con la ayuda de la profesora y autora Lara Bazelon, que dirige un departamento en la Universidad de San Francisco especializado en reclamaciones de justicia racial. “Creo que Kevin encaja limpiamente con lo que prevé esa ley. Hubo muchas irregularidades; la principal es que siempre se negaran a compartir los papeles de la investigación. Así no hay manera de saber cuántas violaciones Brady se cometieron, y está claro que fueron muchas”, aclara Bazelon en su despacho en San Francisco. La doctrina Brady emana de una histórica sentencia del Supremo que en los sesenta obligó a la fiscalía a compartir con la defensa cualquier información exculpatoria.

Las estadísticas confirman que la industria de la pena capital en California, que se calcula que ha costado a los contribuyentes 4.000 millones de dólares desde su reintroducción en 1976, afecta desproporcionadamente a las minorías. El Estado cuenta con un 6,5% de población negra, pero más de una tercera parte de los condenados a muerte son afroamericanos. Estos tienen, según explica Morgan Zamora en las oficinas de Oakland de la ONG Ella Baker Center for Human Rights, entre cinco y nueve veces más posibilidades que el resto de correr esa suerte. En el caso de los latinos, entre tres y seis veces más. El año pasado, California fue el segundo Estado, tras Florida, en número de sentencias de muerte, y todas afectaron a acusados negros y latinos.

La toma de conciencia sobre ese “racismo sistémico” llevó a principios de abril a Jeff Rosen, fiscal del distrito de Santa Clara, a cambiar las penas a los 15 sentenciados a muerte de su condado, en el corazón de Silicon Valley, por condenas a cadena perpetua sin posibilidad de revisión. “Me parece que ya es un castigo lo suficientemente duro: pasar toda tu vida entre rejas y morir ahí dentro. Y, por favor, no me tome por alguien blando con el crimen”, explicó Rosen en su despacho en la ciudad de Santa Clara, “pero tras el asesinato de George Floyd [afroamericano muerto en 2020 a manos de un policía blanco] me di cuenta de que eso no estaba bien”.

En ese cambio de idea influyó también una visita que hizo al Memorial del Linchamiento en Alabama y que le abrió los ojos, dice, a “la certeza del encarcelamiento masivo como una continuación de la esclavitud y la segregación”, así como la sospecha de que el propio sistema, que retrasa durante décadas las ejecuciones para agotar todos los recursos, tiene algo perverso: “Si alguien comentó un crimen horrible a los 25 años y no lo ajusticias hasta los 65. ¿Sigue siendo la misma persona? Yo creo que no”. Rosen también recuerda que la obligación de que los juicios por pena capital se resuelvan con jurado contribuye involuntariamente al racismo. “Para ser aceptados, los candidatos tienen que asegurar que se sienten moralmente capaces de aplicarla. ¿Y quién suele decir abrumadoramente que sí?: los hombres conservadores blancos”, explica.

Rosen no es el único fiscal de distrito en tomar últimamente la senda abolicionista en California. El día anterior, Pamela Price, la del condado de Alameda, había recibido una orden judicial de revisar las 35 condenas a la pena capital de su jurisdicción por sospechas de malas prácticas de la fiscalía, acusada de excluir sistemáticamente a afroamericanos y judíos en la selección de los jurados. Y en abril, varias destacadas organizaciones legales y en defensa de los derechos civiles presentaron una demanda ante el Supremo estatal para lograr la abolición de la pena capital basándose en esos prejuicios raciales. Además, en enero entró en vigor la ley SB97, redactada para simplificar y acelerar el proceso de revisión de las condenas injustas por la vía de un habeas corpus urgente. Tanto Doolin como su madre tienen sus esperanzas depositadas en esa opción. “Confío en que al revisar el caso el juez determine que soy inocente y que merezco ser puesto en libertad”, dice él.

La suma de todas esas noticias invita a la abogada y consultora en temas de reforma del sistema de justicia penal Natasha Minsker a pensar en un cambio de paradigma. ¿Está California asistiendo a la lenta muerte de la pena de muerte? “Creo que sí. Aunque también es cierto que esa agonía lleva demasiado tiempo, unos 10 años”, argumenta en una entrevista telefónica desde Sacramento, la capital del Estado, donde trabaja influyendo en los legisladores y con la oficina del gobernador.

Newsom podría conceder un indulto universal antes de dejar el cargo (su segundo y último mandato terminará en 2027), y la comunidad de activistas contra la pena de muerte en el Estado fantasea con esa posibilidad, aunque tal vez esa no sea una buena idea para sus “aspiraciones presidenciales”. Eso significaría que todos los condenados a muerte dejarían de estarlo, pero no supondría la abolición de la pena capital, porque la ley dicta que algo así solo puede salir de un referendo popular. “No pierdo la esperanza”, dice Minsker. “Sé que el gobernador está muy comprometido con la idea de poner fin a la pena de muerte en California, y confío en que haga todo lo posible antes de dejar el puesto”.

El desmantelamiento del corredor de San Quintín prueba, según esta abogada, ese compromiso de Newsom. Y si es verdad que la pena de muerte está muriendo en California, el Bloque Este, con sus celdas diminutas y su aspecto sacado de la peor pesadilla de Gotham, la ciudad de Batman, tal vez pueda en el futuro servir como el escalofriante recuerdo de un tiempo pasado. La memoria de que hubo un lugar en un precioso rincón de la bahía de San Francisco en el que a algunos hombres no les permitían “ser humanos”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.