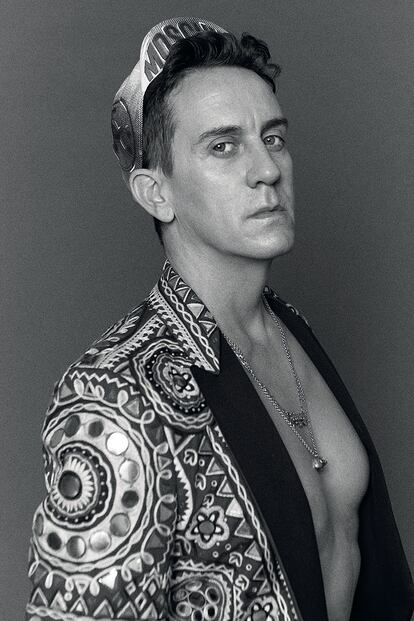

Moschino, pop para las masas

En solo tres años Jeremy Scott ha logrado poner la marca en boca de todos, resucitar su espíritu provocador, agitar las redes, disparar las ventas y revolucionar la industria con gadgets «lo veo y lo quiero».

Jeremy Scott lleva poco más de tres años al frente de la dirección creativa de Moschino. Ni siquiera una legislatura. Pero, convertido en asesor estético de su propia campaña, tan extravagante como mediática, ha sabido convertir sus desfiles en la mejor estrategia de marketing. Sus puestas en escena agitan las redes sociales y disparan las ventas. Según fuentes de la marca italiana, los 10 primeros días tras el show, Moschino alcanza el pico de ventas de la temporada. De un túnel de lavado –con vestidos forrados con cintas de señalización, chalecos de emergencia y bolsos en forma de señal de tráfico– a una hoguera de las vanidades –con la versión chamuscada del esmoquin de Yves Saint Laurent y Anna Cleveland desfilando literalmente en llamas– o una pasarela de muñecas recortables –con Gigi Hadid e Irina Shayk vestidas con diseños planos: estampados por delante, en blanco por detrás–. Un escaparate irónico e irreverente de fantasía lista para consumir que capta adeptos y amplía su lista de fans a través del merchandising: camisetas en las que se lee «La moda mata», fundas de iPhone en forma de patatas fritas de McDonald’s, osos de peluche, espráis limpiacristales, espejos de Barbie… Es el triunfo de la política «lo veo, lo quiero». El último gran avance de la cultura pop que anunció Warhol. Una nueva era del diseño de masas. Sátira inteligente de la industria para sus defensores; populismo textil para sus detractores. Porque, como reza el documental que se estrenó en 2015, Scott es «el diseñador del pueblo».

«I’m a Barbie girl, in a Barbie world. Life in plastic, it’s fantastic». La canción del grupo Aqua podría estar incluida en una banda sonora imaginaria de su trabajo. Del mito rubio de Mattel a Bob Esponja o los Looney Tunes. Todos han pasado por el taller (de transformación y recaudación) del diseñador de Misuri. «No conozco otra cultura que no sea la cultura pop. Es mi lengua vernácula, mi manera de ver el mundo. Para mí, la señal de stop es un icono, como el logo de McDonald’s. Así procesa mi cerebro estos símbolos», explica Scott a S Moda. «La iconografía es una herramienta poderosa que te permite conectar con un mayor número de personas. Da igual si están en Estambul, Madrid, Dubái, París o Kansas City. Todos saben quién es Mickey Mouse. Y si pongo las orejas de este personaje de Disney en un casco del ejército, todo el mundo entiende el mensaje irónico sobre el absurdo de la guerra, porque es un lenguaje universal», argumenta. «El imaginario pop llega al gran público». Sobre todo, cuando el mensajero es alguien como Rihanna. La de Barbados lució el casco en el vídeo de Hard.

Frívolo, bromista e ingenioso, Scott defiende la fascinación actual por el culto a la celebridad, que en los 60 el pop art elevó a la categoría de arte. ¿El uniforme de azafata de Britney Spears en Toxic? Es de Jeremy. ¿El bañador concha de Lady Gaga en Paparazzi? Suyo. ¿Los cuatro trajes que Katy Perry utilizó en el espectáculo de la Super Bowl? También. ¿La renovada imagen de la estatuilla de los MTV Music Awards? Obra de Scott. Consciente de que, en la sociedad digital moderna, las giras y los videoclips de las estrellas tienen más fuerza que la propia pasarela, el diseñador multiplica sus amigos (y sus colaboraciones) en la industria discográfica. «Katy [Perry], Miley [Cyrus], Madonna… ¡Son iconos! Exactamente igual que la señal de detención obligatoria. Quizá el enfoque sea distinto cuando trabajas en el vestuario de un espectáculo, pero el lenguaje es el mismo», razona.

Reanimar la sátira ‘kitsch’

«Franco [Moschino] se sentiría orgulloso de ti; estás haciendo un gran trabajo», le dijo Jean Paul Gaultier en 2014. Scott había presentado solo dos colecciones al frente de la enseña italiana, pero ya había conseguido poner la marca de nuevo en boca de todos, multiplicar las ventas por 10 (según datos de 2015 de Aeffe, la empresa propietaria de Moschino) y resucitar el espíritu, polémico y controvertido, de su fundador. Un agitador social que, de 1983 a 1994, deleitó al circuito fashion con colecciones que ridiculizaban los excesos de los 80 con grandes logos, cadenas, detalles surrealistas y mensajes polémicos. Si Franco bordaba el eslogan «This is a waste of money» (es una pérdida de dinero, en español) en un diseño que parodiaba el traje de Chanel, ahora Scott versiona el icono de la maison francesa dándole el sabor auténticamente americano del uniforme de una gran cadena de comida rápida. ¿Ha perdido el sentido del humor este negocio? «Es difícil imaginar qué piensan otros diseñadores. Para mí, el humor es la esencia de este oficio», resume. «La moda es frívola. No la necesitamos. Ya hay suficiente ropa en el mundo para vestirse y abrigarse. Tienes que alimentar el deseo. Y lo que estimula ese impulso es la diversión, la novedad, la emoción, la evasión… Y ese es mi propósito: transportar al público a otro lugar».

No todos comparten su visión. Algunos tachan sus propuestas de mamarrachadas, como hicieron antes con Franco Moschino. «No soy diseñador. No soy el autor de una nueva era», dijo el fundador en 1991 en un artículo de The New York Times. «No me entienden, nunca lo han hecho, soy una estrella porque soy diferente, pero no bajo mis propios términos. Aquellos que de verdad lo comprenden no se lo pueden permitir; es la gente de la calle», confesó el italiano en una entrevista de 1994, apenas unos meses antes de su muerte. «Es una cuestión de autenticidad», resume Scott. «Por eso mi trabajo suscita amor y odio. Las opiniones están divididas. No hay término medio: o te gusta o lo detestas. He aprendido a aceptarlo. Me parece justo. Cuando haces algo tan impactante, la reacción es también contundente. Esa es la razón por la que tengo una legión de fans tan entregados», apunta. La autenticidad es también uno de los pilares del lujo moderno. «Otro es la singularidad», añade. «Hay un bolso de Louis Vuitton en cualquier esquina. La gente busca algo más genuino, único, diferente». Entre sus referentes: Gaultier –«Siempre fue mi favorito»–, pero también Rudi Gernreich, Mugler, Moschino, Margiela o Comme des Garçons.

Puede parecer excesivo, pero no es exhibicionista. De cerca, es incluso reservado. «Soy un extrovertido introvertido», describe. Su visión de la mujer es ecléctica, multicultural, multiétnica. Aunque no cree que ese sea el canon estético de la década. «Supongo que el gran público todavía prefiere el arquetipo de belleza rubia y ojos azules». ¿Barbie? «Todos los caminos conducen a Barbie», asiente. Por supuesto, él ha diseñado su propia versión de la muñeca de Mattel. Salió a la venta en Net-a-Porter en 2015 y se agotó en menos de una hora. Era la primera vez que un niño salía en un anuncio de Barbie. «Es un hito que va más allá de la moda; es historia», advierte. «La vieja escuela de moda ha muerto. Antes la maniquí de cabina que trabajaba con monsieur Yves Saint Laurent no osaba cruzar la calle y posar para Givenchy. Estaba prohibido. Hemos pasado al otro extremo. Hay tanta confusión, que la identidad de las marcas se diluye. En todas las casas vemos las mismas modelos, los mismos famosos, incluso los mismos estilistas. Sin olvidar que hoy un mismo conglomerado es propietario de múltiples casas… Y con los grandes grupos de lujo, la moda se ha unificado», denuncia.

El gran sueño americano (de la moda)

«De niño, me sentía fuera de lugar. Crecí en una granja, en Kansas City, en un lugar remoto, alejado de cualquier elemento de moda o cultura. Confundía la realidad con la pasarela y creía que, ahí fuera, el mundo era tal y como mostraban los desfiles», recuerda. «Yo quería vivir en ese otro mundo paralelo. Por supuesto, era una fantasía. Pero hoy intento hacer realidad ese sueño de infancia con mis colecciones». Estudió francés, se graduó en la escuela de arte y diseño Pratt Institute de Brooklyn (mucho antes de la invasión hipster) y, con 21 años, se fue a París. «La ciudad no era tan glamurosa como había imaginado», dice. A veces tuvo que dormir en el metro. Con su look estrambótico (y su cresta mohicana), consiguió un trabajo de promotor de fiestas y pronto se convirtió en uno más del quién es quién de la escena parisina. «Entonces aún no existía una cultura de la juventud en París. Fue antes de que Galliano entrara en Givenchy». Montó su primer desfile en 1997 en un bar cerca de Bastilla. Su ascenso fue meteórico. En una entrevista concedida a Le Monde, Lagerfeld llegó a decir que Scott era el único que podría reemplazarlo al frente de Chanel.

En 2002, trasladó su estudio a California. «Hedi [Slimane] dice que fui el pionero», bromea. «Hoy Los Ángeles es el megáfono del mundo, pero entonces era un destino para jubilados. Muchos pensaban que me había vuelto loco y que sería el fin de mi carrera». Como tantas otras, fue una decisión impulsiva. «Era lo que me pedía el cuerpo», admite. Siempre ha ido a contracorriente. Mientras en los 90 otras jóvenes promesas firmaban contratos con grupos de lujo para internacionalizar su marca [así lo hizo, por ejemplo, McQueen con Kering], él prefería ir por libre. En 2017, Jeremy Scott cumplirá 20 años en la industria. Dos décadas en las que ha recibido (y ha rechazado) ofertas de Pucci, Versace, Paco Rabanne, Chloé… «Unas veces no era la firma adecuada; otras no era el momento oportuno», analiza. «Diseñar para otro es un compromiso, como casarse o tener gatos», compara. «Moschino es una empresa familiar y confían en mí. No es un proyecto a corto plazo y si te he visto no me acuerdo, algo que cada vez es más común en esta industria y que, sin embargo, no creo que dé muy buena imagen ni al diseñador ni a la marca». Es ambicioso. Su proyecto también. Su fórmula «lo veo, lo quiero» en versión gadget está cambiando las reglas del juego. «Mi objetivo es abrir la moda a todo el mundo. No quiero que nadie se sienta excluido; y creo que lo he conseguido».

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.