El nudo que ata arte y tecnología

Una manera de dejar de hacer zapping del mundo es detenerse. La obra de arte lo que hace es precisamente eso: nos invita a respirar, con pausa y con pauta.

Las nuevas tecnologías han invadido nuestras vidas. Nos despertamos y acostamos con los móviles, incluso nos morimos sacándonos un selfie, amamos y odiamos otros seres, ya sólo virtuales, en redes que nos atrapan y se hacen cada vez más (in)sociales. Desde Palo Alto nos prometen el paraíso a la vuelta de la esquina, coches voladores y juventud eterna, cuando en las calles de San Francisco proliferan como hongos los mendigos. Para ellos la realidad no es nada virtual, sigue siendo muy terrenal y brutal. El mundo 3.0 puede que no sea ninguna tierra prometida, ningún paraíso inminente. Puede también que no sea el infierno de las distopías que ahora proliferan. Simplemente puede que sea una tierra baldía, un entre dos mundos como el purgatorio del tríptico del Bosco.

¿Qué nos dice (o calla) la tecnología sobre el arte y el arte sobre la tecnología? Los algoritmos, no contentos de anticipar nuestros deseos (mercantiles), de optimizar nuestras trayectorias (urbanas) o de hablarnos de la lluvia y del buen tiempo (con voces metálicas), se han puesto ahora también a pintar, componer, e incluso a escribir poemas. Hace poco uno de ellos completó la sinfonía inacabada de Schubert, mediante un modelo de inteligencia artificial derivado del mismo procesamiento neuronal que se aplica en los móviles. Pronto, quizás, veremos un robot terminar La comedia sin título de Lorca. Ya existen conciertos de hologramas que hacen resucitar artistas muertos, e incluso en China un libro entero de poemas escritos por una máquina a partir de una base de datos infinita. En el futuro quizás no necesitaremos a Van Gogh, Chopin o Rimbaud. O quizás todo lo contrario: los necesitemos como nunca.

Las nuevas tecnologías no sólo invaden la vida (y la muerte) sino también el arte. Artistas como Mario Kinglemann programaron y entrenaron un algoritmo que crea en flujo continuo, cada hora, una obra de arte. Que luego se desvanece en pantalla para dejar surgir una nueva, y así al infinito. Una de sus máquinas está en Madrid, en un desconocido y maravilloso templo del arte moderno creado por el emprendedor en serie, ahora coleccionista, David Cantolla. La máquina ha tenido que procesar miles de imágenes de obras maestras, de Velázquez a Bacon, transformar esos millones de datos vía, lo que en la jerga tecnológica, se conoce como el deep learning, el aprendizaje profundo. La inteligencia artificial se pone así a pintar, a crear, y el resultado es como si un Antonio López estuviese pintando cada hora una obra, en vez de pasarse casi una vida, buscando captar la luz única y bella de la Gran Vía madrileña.

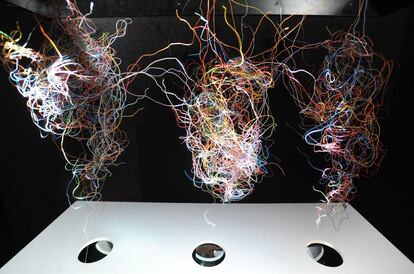

Las fórmulas matemáticas y las redes neuronales empezaron pues a crear obras. Todavía lo hacen de la mano del hombre (se necesita todavía a un artista programador como Mario). Tenemos también una nueva vanguardia artística denominada neuro-realismo, llamada así por el peso de las redes neuronales. Un artista singular, que destaca por su uso crítico de las nuevas tecnologías, es el español Daniel Canogar cuya obra cuestiona el mareo del mundo, la avalancha informativa y la erosión que conlleva de la memoria, todo disolviéndose en el instante permanente, en detritus sin límites. Sus obras cuestionan así el mundo ahogado en un mar de datos. Buscan indagar sobre esa relación entre arte y tecnología, el alma y el metal, la belleza y la neurona.

Con el (in)flujo continuo de los móviles, portátiles, y dispositivos de todo tipo, estamos conectando las máquinas, y, quizás también desconectando a los hombres. La desconexión los móviles será quizás pronto un activo muy valioso: poder disponer de tiempos de pausa y de pauta. La vida se tensa a base de impulsos y aceleraciones. Nos hemos quedado sin cortes. Todos son arranques, comienzos sin finales. Ya no hay umbrales, sólo ajetreos. Todo es zumbido sin rumbo. Un correr para ganar tiempo cuando quizás lo que tengamos que (re)aprender es a perderlo. Omnívoras, las nuevas tecnologías devoran todas nuestras horas ociosas, las aplanan de una punta hasta otra punta del día, dejándonos sin frenos, sin ese tiempo de los ángeles del que hablaba Rilke.

Quién intenta vivir rápido también puede que muera rápido. Lo que importa no es tanto la acumulación frenética de vivencias, sino la densidad e intensidad de las mismas, la duración de lo vivido. Una vida puede estar llena de vivencias fugaces y totalmente vacía de experiencias. Llena de momentos repentinos y pasajeros, pero todos ellos sin conexión ni relación. Vivimos así en un décalage temporal permanente, viendo como nuestra vida pasa a nuestro pesar, pasa de largo, sin nosotros. Esperamos a un Godot que nunca llega ni llegará. Las nuevas tecnologías nos prometen ser más jóvenes e inmortales, movernos más rápido, enganchados al coche autónomo, al móvil, al ordenador, pero con toda esa chatarrería lo único que quizás se amontone sea sólo nuestro futuro quebrado.

Una manera de dejar de hacer zapping del mundo es detenerse. La obra de arte, una pintura, una sinfonía, un poema, lo que hace es precisamente eso: nos invita es a respirar, con pausa y con pauta, a detenernos sobre el acantilado, a plena luz del día, al borde de nosotros mismo. Quizás entonces tengamos que volver a leer o a vivir, a gozar de lo eterno y cuidar de lo efímero. Quizás (en esto también) el poeta tenga razón (o más bien corazón). Quizás lo que de verdad importa es cómo el pecho de un ser humano se vuelve luminoso como una vidriera cuando mira una obra de arte o se le acerca para siempre otro rostro. Quizás el poeta Christian Bobin tenga razón: “No hay inteligencia artificial. La raíz de la inteligencia, su centro invisible desde el que todo brilla, es el amor. Nunca hemos visto y nunca veremos un amor artificial”. En el futuro más nos vale tomarnos el tiempo de (re)pensar ese nudo, que conecta y desconecta arte y tecnología. Entender el presente que nos queda y el futuro que se nos viene encima.

Javier Santiso es fundador de la editorial de arte y poesía La Cama Sol

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.