Un poncho verde de bosques para combatir el deshielo en Perú

La falta de lluvias y el retroceso de los glaciares están causando estragos en Lima y sus cordilleras. Generar humedales que absorban el agua es una de las estrategias para mitigar el impacto climático

Al pie del monte Sinaí las delegaciones internacionales renovarán sus compromisos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero drásticamente en lo que queda de la presente década. Entre ellas, una pequeña misión negociadora del Perú. Sharm el-Sheik ha sido la sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27) durante 10 días. En el puerto, ubicado en el mar Rojo apenas llueve ocho milímetos al año, pero en la costa peruana llueve aún menos que en Sharm el-Sheik: un promedio de tres milímetros anuales. El litoral del océano Pacífico de este país es una larga y exigua franja desértica. En este escenario extremo vive un tercio de los 33 millones de habitantes del país. En Lima —la segunda ciudad desértica más grande del planeta y capital del país—, viven 10 millones de personas. Sin embargo, la fuente principal de agua dulce de la capital es el río Rímac, cuyo caudal promedio anual es de apenas 27 m³/segundo, es decir, una treintava parte del río Duero. Para 2030, según las proyecciones, la población de la capital será de unos 13 millones, mientras que la dotación de agua dulce disminuirá por efecto del cambio climático.

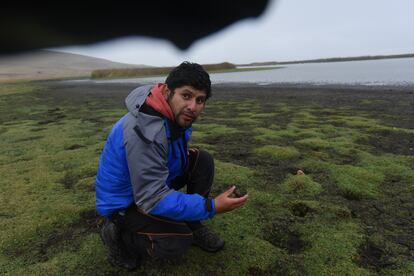

“Todo el abastecimiento de los asentamientos costeros del Perú depende del agua de las alturas”, explica Alan Chamorro, biólogo peruano que trabaja en la Asociación Ecosistemas Andinos (ECOAN), dedicada a la conservación de especies de flora y fauna en peligro y ecosistemas andinos amenazados.

Entre 1962 y 2016, Perú ha perdido 1,284 km² de superficie glaciar, lo que equivale a un 53.56% del área total”, informó el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistema de Montaña

Las aguas de las montañas descienden en torrenteras y en el camino son fuertemente contaminadas por desechos urbanos, mineros e industriales. Las empinadas laderas y quebradas están pobladas por comunidades dispersas dedicadas a la agricultura y ganadería. Los vestigios de la antigua civilización andina —canales de regadío, terrazas, canales de infiltración o amunas—, y las cochas o lagunas, imprimen su huella en la montaña. La vertiente occidental de los Andes es, en la práctica, un enorme tablero de control hídrico. Las señales de alerta están ya todas encendidas.

“Entre 1962 y 2016, es decir, en 54 años, el Perú ha perdido 1.284 km² de superficie glaciar, lo que equivale a un 53,56% del área total”, informó el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistema de Montaña (Inaigem), basándose en el último inventario de glaciares, del 2018. El retroceso glacial es, a duras penas, compensado por un vasto y complejo sistema de túneles transandinos y presas destinado a abastecer de agua a la metrópoli limeña. Sedapal, la empresa pública de agua potable y alcantarillado de la ciudad, tiene una cartera millonaria de proyectos de infraestructura hídrica para los próximos años. Pero el tema es más complejo.

Investigadores del Imperial College de Londres y de la Iniciativa Regional para el Monitoreo Hidrológico de Ecosistemas Andinos en América del Sur (iMHEA) tiñeron, en 2019, el agua con colorante fosforescente para descubrir la dinámica de los canales de infiltración permeables que, desde tiempos inmemoriales, construyen los campesinos de la comunidad de Huamantanga, en la sierra de Lima. Se concluyó que el agua que se infiltraba por los canales quedaba retenida en la montaña un promedio de 45 días y hasta un máximo de ocho meses, para luego brotar ladera abajo en refrescantes manantiales en los meses de estío.

Esta práctica de “siembra” y “cosecha” de agua ejercida por las poblaciones indígenas fue descrita por los sacerdotes extirpadores de idolatrías a inicios del 1600 en la provincia de Huarochirí, también en las alturas de Lima. En la década de 1990, Andrés Alancastre fue el primero en anotar que la construcción de amunas, que en quechua significa retener, seguía plenamente vigente en esa localidad. Desde el 2011, con el apoyo de Aquafondo, una ONG que busca contribuir a la seguridad hídrica de la capital, varias comunidades del departamento de Lima han cavado un total de 22 kilómetros de estos canales de infiltración con asombrosos resultados. “Se cosecharon hasta 5.3 millones de metros cúbicos de agua al año”, explica Mariella Sánchez, directora ejecutiva de la organización.

Por otro lado, “las cabeceras de las montañas funcionan como una trampa de agua del anticiclón tanto del Pacífico como del Atlántico”, describe el biólogo argentino Jorge Gonnet, del programa Conservando los Humedales Altoandinos de Wetlands International. En la divisoria de aguas hay miles de lagos, cochas (lagunas) y puquiales (manantiales). El ecosistema es un vasto humedal al que se le llama bofedal, que “tienen un alto contenido de suelo orgánico y la capacidad de almacenar mucha agua”, describe Gonnet. “El sustrato retiene el agua y la recarga y eroga en la temporada seca”. Ante la acelerada desglaciación de los nevados, estos ecosistemas, que regulan el ciclo de agua, son más vitales que nunca.

“Detener los deshielos es imposible”, asegura Chamorro. “Lo único que se puede hacer es crear un poncho verde con bosques de queñuales con humedales y otras especies vegetales para que absorban el agua que los glaciales antes retenían y así mitigar el impacto del cambio climático”. Desde hace cuatro años, Chamorro acompaña a un puñado de comunidades que viven alrededor del lago Junín, al noroeste de Lima, en la recuperación y manejo sostenible de unas 2500 hectáreas de bofedales.

“Si todos los proyectos que han esbozado los conservacionistas —una campaña agresiva de forestación, la conservación y rehabilitación de los humedales y la implementación de prácticas ancestrales de siembra y cosecha de agua— se desarrollarán, podríamos sobrevivir sin el agua de los nevados”, asegura optimista el experto.

A diferencia del monte Sinaí, aquí nada está escrito sobre piedra. “No hay una receta, hay que estudiar los balances hídricos y, sobre todo, escuchar mucho a la gente”, asegura Chamorro.

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.