¿Qué significa el fin de la tauromaquia?

Esta nueva y loable sensibilidad frente al toro se debe —paradójicamente— a nuestro dominio completo y destructivo de la naturaleza: somos los vencedores de una lucha milenaria y ahora queremos dedicarnos a otras matanzas

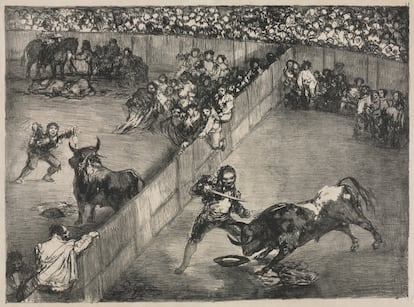

Durante milenios, la lucha del hombre con la naturaleza se representó en el mundo mediterráneo a través de la lucha contra una de sus manifestaciones más vigorosas y temibles: los bisontes primero, los toros después. Distintas formas de tauromaquia, de Creta a España, dejaron sus huellas en el arte y en las costumbres. Esas exhibiciones escenográficas, que evolucionaron con el tiempo, constituían traslaciones teatrales de una batalla real; en ellas, claro, casi siempre ganaba el hombre, invirtiendo así la estadística que se imponía en la intemperie. Para poder subvertir la lógica del mundo (en la que el toro, más fuerte, solía vencer) y al mismo tiempo mantener a la vista esa tensión mortal, se establecieron reglas minuciosas de acercamiento a la bestia: amagos, piruetas, ademanes y trapos que iluminaban de manera simultánea la valentía del hombre y la amenaza del animal. Durante siglos, esta lucha contra el toro ha sido la única ficción teatral en la que la muerte real ha jugado un papel protagonista: la muerte real del toro, por supuesto, pero también la muerte fintada, evocada, evitada, del toreador. Esta combinación de ficciones regladas y peligros ciertos es lo que cautivó a nuestros antepasados, incluidos algunos de los grandes genios de la pintura y la literatura: de Goya a Picasso, de Alberti a Lorca. La tauromaquia ha sido un arte y ha generado mucho arte en sus aledaños.

Ya no lo es. Y no lo es porque los humanos ya no vemos en esa ficción reglada y en esa muerte ceremonial una lucha sino una matanza. ¿Eso se debe a que nos hemos vuelto más civilizados, más sensibles, más compasivos? No lo creo. En el primer cuarto del siglo XXI estamos a punto de superar la tauromaquia, pero no todas las otras maquias cuyas víctimas son otros seres humanos: no hemos superado la guerra ni los genocidios ni la tortura. Entonces, ¿por qué nos despierta tanta compasión el toro? Pensémoslo un momento con un poco de serenidad histórica. Esta ya asentada indiferencia ante el llamado arte taurino, esta nueva sensibilidad ante el sufrimiento animal, ¿no son correlativas a la victoria total del ser humano sobre la naturaleza? ¿No son la consecuencia paradójica de la total dependencia animal respecto de la humanidad? Digamos que no tiene ningún sentido escenificar en una plaza una lucha que ya se ha decidido de manera definitiva en el exterior: eso no ya es un drama; es una farsa. O de otra manera: la ceremonia vacía de una batalla que ya se ha ganado fuera nos resulta por fuerza manierista y nauseabunda en la plaza; produce sobre todo repelús estético y, por concomitancia, disgusto moral.

No es que en las últimas décadas haya cambiado nuestra sensibilidad ética; lo que ha cambiado es nuestro gusto estético, y ello en razón de los cambios registrados en nuestra relación con la naturaleza. En pleno Antropoceno, cuando la IA es capaz de vencer al campeón mundial de ajedrez y de desmigajar Gaza bajo las bombas, ya no tiene ningún sentido artístico luchar contra los toros. Los antiguos veían en la tauromaquia una batalla y no una matanza porque la naturaleza era aún temible; nosotros solo percibimos la matanza porque ya no vemos en el toro una criatura poderosa y amenazadora, sino una mascota. Creo que es mejor que no nos engañemos sobre nosotros mismos. Me temo que la condición histórica de esta nueva y loable sensibilidad frente al toro es —paradójicamente— nuestro dominio completo y destructivo de la naturaleza y la consecuente mascotización de los animales. Nos parece de muy mal gusto matar con ceremonias a un animal que no puede escapar y que podemos apiolar sin aspavientos de oro en un matadero industrial; da mucha pena, además, ver clavar banderillas en una metonimia viva de nuestros peluches.

Me fascinan los toros pintados de Goya y de Picasso; me emocionan algunos pasajes taurinos de José Bergamín; y me parecen bellísimos los poemas tauromáquicos de Lorca. Son arte y seguirán siéndolo cuando ya no se lidien toros en las plazas. Nos seguirán emocionando porque esas imágenes y esas palabras evocan una lucha que hemos trasladado o camuflado, pero no abolido: la lucha de los cuerpos contra la muerte finalmente victoriosa (el momento verdaderamente “real” de una corrida, lo sabemos, no es la banderilla ni el estoque sino la cogida). Odio las corridas y me disgusta el ambiente circundante, y ello por malquerencias estéticas e ideológicas. Y por las razones que acabo de citar me parece una verdadera anomalía cultural la existencia de un Premio Nacional de Tauromaquia; me felicito, por tanto, de su eliminación. Pero me cuesta creer que, tras esta decisión (o cuando la sedicente “fiesta nacional” muera por inanición), España sea un país mejor, los españoles más sensibles que Goya y Lorca y la humanidad menos peligrosa para los humanos. Sencillamente, han cambiado nuestros gustos: somos los vencedores de una lucha milenaria y ahora queremos dedicarnos a otras matanzas sin tantas ceremonias.

Y seguiremos banderilleando, día tras día, la democracia.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.