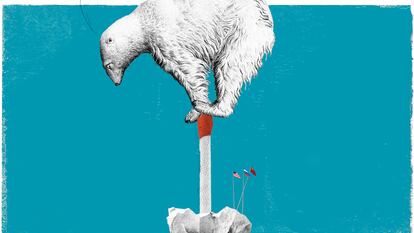

La lucha de poder en el Ártico se descongela

Mientras el hielo polar se derrite y aumenta la rivalidad internacional en medio de la emergencia climática está en juego el orden legal que ha contribuido a mantener la paz en la última gran frontera del planeta

El Ártico es una zona tradicional de interés geopolítico para Rusia. Desde Stalin, todos los líderes del Kremlin, salvo Mijaíl Gorbachov y Borís Yeltsin, lo han considerado un territorio excepcional para reafirmar su condición de gran potencia. De ahí que hayan desafiado a sus vecinos del Ártico —desde Noruega y Finlandia al oeste hasta EE UU y Canadá al este— y hayan arrastrado a esa rivalidad estratégica a otros Estados más pequeños y neutrales y a la Alianza Atlántica (OTAN).

Lo que está hoy en juego, mientras el paisaje marino del Ártico se derrite y surgen nuevas oportunidades económicas, es la posible repercusión de que se encarnice la rivalidad internacional en el contexto de la emergencia climática mundial, pero también el orden legal que ha contribuido a mantener la paz en la última gran frontera del planeta. Esta paz parece cada vez más frágil ahora que China ha entrado al Gran Juego Polar y EE UU, con Biden, ha empezado a recoger el guante.

A finales de marzo de 2021, asomaron simultáneamente a la superficie tres submarinos nucleares rusos que habían atravesado varios metros de hielo en el archipiélago ruso de Francisco José, a 900 kilómetros del Polo Norte. Mientras tanto se vio a soldados de la Brigada de Fusileros Motorizados del Ártico entrenándose en esas mismas islas y varios aviones de combate MiG-31 sobrevolando el Polo.

Los ejercicios Oso Polar 2021 no eran más que la última exhibición de dominio del Kremlin en el Ártico. El mando estadounidense en Alaska informó en abril de que 2020 fue el año en que interceptó más aviones militares rusos cerca de su zona de identificación de defensa aérea desde la caída de la Unión Soviética en 1991. Los rusos han concentrado unas fuerzas militares sin precedentes en la región circumpolar. Se han dedicado a acondicionar viejas bases de la Guerra Fría y a modernizar infraestructuras de la era soviética entre las que hay puertos y líneas de ferrocarril. Además, Rusia ha invertido miles de millones de rublos en aviones furtivos, bombarderos estratégicos y una enorme flota de 50 buques rompehielos, y utiliza la zona para probar nuevas armas tecnológicas, desde misiles de crucero hipersónicos hasta torpedos estratégicos nucleares.

Estas actividades no son necesariamente el preludio de una guerra inevitable. Pero causan inquietud en la comunidad euroatlántica porque están desarrollándose en pleno debilitamiento del régimen de control de armas que se implantó cuando la Guerra Fría empezaba a suavizarse.

Después de varios años de andarse con rodeos, la OTAN ha empezado a reaccionar a la concentración militar de Rusia. El 31 de mayo de 2021, la Alianza envió un mensaje disuasorio a Moscú cuando, dentro de sus ejercicios Cielo Aliado, aproximadamente 100 aviones de 22 Estados miembros sobrevolaron todo el territorio de la OTAN en solo 12 horas.

El Kremlin ha rechazado enérgicamente esta “intensificación de la actividad militar de los miembros de la OTAN”. Pero la estrategia rusa en el Ártico es más compleja de lo que parece. Por un lado, Moscú busca proyectar unilateralmente su poder. Por otro, sigue comprometido con la cooperación en la región, como pueden testificar sus vecinos Noruega y Finlandia. La duda es si el régimen de gobierno de cooperación en el Ártico, hasta ahora ejemplar, puede sobrevivir a los problemas generales que representan el calentamiento global y la disputa política por el poder entre los tres grandes (China, Rusia y EE UU) y que han empezado a afectar a la región.

Desde el final de la Guerra Fría, el Ártico ha sido en general un modelo de gobernanza internacional, un territorio de paz y colaboración entre los Estados con intereses en la región. En el Consejo Ártico, Rusia, EE UU, Canadá y los países nórdicos han colaborado como socios en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de poder “blando”, desde la cultura hasta la ecología. Y han conseguido impedir que dinámicas y crisis externas como las de Georgia, Ucrania y Crimea interfirieran en los asuntos de la región. Pero la situación está cambiando por la emergencia climática.

A medida que el hielo marino se derrite y el permafrost continental se deshiela a una velocidad sin precedentes dentro del círculo polar, se abren nuevos pasillos marítimos que están espoleando el ansia de hacerse con los recursos naturales. Rusia se ha adelantado: tiene la soberanía de más de la mitad de todas las tierras árticas y está deseando desarrollar la Ruta Marítima del Norte, cada vez más accesible. Está impulsando el desarrollo de la región mediante la extracción de minerales y combustibles fósiles y proyectos nuevos de infraestructuras en sus costas septentrionales. El consiguiente revuelo sobre las oportunidades de desarrollo ha atraído a países más alejados y, sobre todo, a la segunda economía del mundo, China.

Esta evolución ha contribuido enormemente a alterar el equilibrio de poder regional. Las tensiones por el control del Ártico están aumentando y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, tiene razón al decir que el cambio climático es un “multiplicador de crisis”. Reina una profunda incertidumbre sobre cómo avanzar. Stoltenberg ha insistido en que la OTAN debe elaborar una estrategia actualizada para hacer frente a la pretensión rusa de tomar la delantera militar y gestionar la aparición de China como potencia con ambiciones en el Ártico.

Pekín ha incluido por primera vez la Ruta de la Seda Polar y el Ártico en su Plan Quinquenal nacional para 2021-2025 y en sus objetivos a largo plazo hasta el año 2035. En el fondo de esta puja por el Ártico está la aspiración de China de desplazar a EE UU de su supuesto pedestal “unipolar” desde el final de la Guerra Fría y obtener el reconocimiento de que es una de las grandes potencias mundiales, en pie de igualdad con EE UU.

Las relaciones con Washington se encaminan claramente hacia una colisión, como quedó de manifiesto durante la tensa cumbre China-EE UU celebrada en marzo de 2021. Pero más importante aún es que EE UU y China (y en menor medida Rusia) se han sumido en una disputa por cómo debe ser el sistema mundial y las reglas que lo sustentan, una competencia entre diferentes normas, relatos y legitimidades derivadas de las prácticas que han regido la política internacional desde 1945.

Por consiguiente, lo que debe de hacer ahora Biden, mientras trata, junto con sus aliados de la OTAN y sus amigos nórdicos, de abordar la disolución del orden internacional (en el Ártico), son dos cosas: gestionar de forma pragmática la relación con Rusia como Estado crucial en la región y llevar adelante con decisión una estrategia de contención frente a una China cada vez más agresiva a escala mundial. Biden cree, como le dijo a Putin en junio en Ginebra, que “está claro que a nadie le interesa... que volvamos a una situación de Guerra Fría”. Y el secretario de Estado Blinken acuñó un aforismo muy acertado sobre la relación de Washington con Pekín: “Competitiva cuando deba serlo, colaborativa cuando pueda y antagonista cuando no tenga más remedio”. Está por ver hasta qué punto pueden fomentarse unas relaciones fructíferas entre los tres grandes. Por el bien del Ártico y del mundo, esa cooperación es necesaria. Pero todo dependerá de una enorme habilidad por parte de los gobernantes y una gran dosis de suerte.

Kristina Spohr es profesora de Historia Internacional en la London School of Economics y en la Universidad Johns Hopkins.

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.