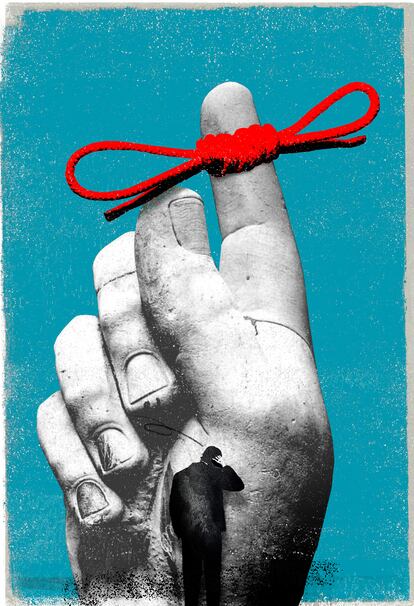

Sin memoria no hay democracia

Para que el pasado nos ayude a mejorar el presente no basta con nombrar a unos cuantos culpables de la historia y derribar sus estatuas. Requiere adoptar la perspectiva de la víctima y ser capaces de pedir perdón

Antes de la II Guerra Mundial, recordar la historia solo servía para glorificar a las naciones, agitar el revanchismo o canonizar a los héroes. Entonces, Alemania inventó el concepto de Vergangenheitsbewältigung, el intento de asumir la vergüenza de su pasado nazi haciendo frente colectivamente a los incalificables crímenes del Tercer Reich en lugar de eludirlos. Este proceso, que comenzó a finales de los sesenta tras dos décadas de amnesia colectiva, permitió que de un legado negativo surgiera algo positivo: la rehabilitación y reconstrucción de Alemania como una de las democracias más fuertes del mundo. Yo crecí en Francia, donde nací de madre francesa y padre alemán. Hace 20 años me trasladé a vivir a Berlín. Aquí puedo ver a diario de qué forma este trabajo, lo que se denomina “asumir el pasado”, ha influido de forma positiva en Alemania y en la sociedad alemana moderna.

La cultura alemana de la memoria podría servir de inspiración a países como España, EE UU o el Reino Unido, que tienen dificultades para comprender que, para transformar el peso del pasado en riqueza, deben afrontarlo, no hacer caso omiso de ellas. Ahora bien, para que el pasado nos ayude a mejorar nuestro presente, no basta con nombrar a unos cuantos culpables de la historia y derribar sus estatuas. La furia es comprensible, sin duda, cuando las autoridades permiten que se siga honrando a figuras como el rey Leopoldo II de Bélgica o el traficante de esclavos Edward Colton de Bristol en lugares públicos sin que haya ninguna contextualización. Pero la iconoclastia, muchas veces, no aporta más que una impresión de justicia. Poco después llega el olvido. Y lo único que queda es la oportunidad desperdiciada de utilizar nuestro pasado para conocernos mejor a nosotros mismos.

”Nuestra historia nos enseña de qué es capaz el ser humano”, dijo el presidente alemán Richard von Weizsäcker en un recordado discurso ante el Bundestag en 1985. Y añadió: “No podemos pensar que ahora somos muy distintos y nos hemos vuelto mejores”. Los hombres homenajeados en estatuas pudieron hacer lo que hicieron porque sociedades enteras en Europa, América, el mundo árabe y el Imperio Otomano compartían sus ideas. Quizá no se mancharon físicamente las manos de sangre, pero mucha gente se benefició, directa o indirectamente, del cruel y salvaje dominio del hombre sobre el hombre que entrañaban la esclavitud y el colonialismo. La complicidad de la multitud de gente con un sistema criminal es, me parece, mucho más importante que la culpa individual de un traficante de esclavos o un sádico colono.

Y esa responsabilidad social parece menos relevante en la era oscurantista de Cristóbal Colón —cuando la Iglesia, con toda su influencia, decidió que la mayoría de los seres humanos no blancos carecían de alma— que en épocas más modernas. ¿Cómo es posible que, en los siglos XIX y XX, países como Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, que presumían de ser los adalides de la democracia y la libertad, oprimieran y explotaran sin ningún escrúpulo a la gente, con el pretexto de “instruirla”?

La opresión se prolongó hasta mucho después de la II Guerra Mundial, después de que proclamaran su superioridad moral sobre el fascismo. ¿Hasta qué punto esta doble vara de medir ha dañado el modelo de democracia parlamentaria en todo el mundo? Millones de ciudadanos estadounidenses y europeos contribuyeron a una hipocresía intolerable, una inmoralidad.

Esta reflexión es crucial, porque nos remite a nuestra responsabilidad individual actual. Nos ayuda a ser conscientes de nuestras contradicciones, en lugar de echar la culpa a los demás. Nos obliga a darnos cuenta de que no es necesario trabajar directamente al servicio de un sistema injusto para ser cómplices de él.

En Alemania, a quienes siguen la corriente los llaman Mitläufer. Durante el Tercer Reich, mi abuelo fue uno de ellos. Se aprovechó de las políticas antisemitas de los nazis para comprar una empresa a una familia judía por un precio muy barato. Tras la guerra, el único superviviente de aquella familia, que había muerto en Auschwitz, exigió una indemnización. Pero mi abuelo se consideraba inocente. Como la mayoría de los alemanes, no quería aceptar la realidad de que, si bien la influencia de cada Mitläufer a nivel individual era mínima, sus pequeños actos cotidianos de cobardía y oportunismo habían creado las condiciones necesarias para el funcionamiento de un sistema criminal. Fue necesaria la valentía de la generación de mi padre para sacar a la población alemana de la amnesia y convertir a los Mitläufer en un elemento fundamental de esa tarea de rendir cuentas con el pasado. Esa actitud contribuyó a concienciar más a los jóvenes sobre su falibilidad y a armarlos contra los demagogos y los manipuladores del odio y las mentiras. Y gracias a ello pudieron transformar la culpa colectiva en responsabilidad democrática. Aun así, ni siquiera Alemania es inmune. Aprender del pasado es un proceso que es necesario alimentar y reexaminar continuamente, igual que la democracia.

Enfrentarse a las sombras de la historia es algo que no debería hacerse en una cultura de culpabilidad ni en el culto a las víctimas. Tampoco debe instrumentalizarse para agitar el odio y el sectarismo, ni para alimentar una versión anacrónica y maniquea del pasado. Pero asumir el pasado es imposible sin un paso esencial: adoptar la perspectiva de la víctima, el oprimido, el ocupado, el humillado. Y ser capaces de pedir perdón.

Sin embargo, muchos se resisten todavía a este proceso. El Reino Unido se niega a pedir perdón por matanzas que están claramente documentadas y por la explotación económica y la segregación racial que llevó a cabo en sus colonias. El recuerdo de los errores de la historia no parece formar parte de la educación nacional, ni en las escuelas, ni en los museos, ni en la mayor parte de los medios de comunicación. Pero los británicos no son los únicos que se niegan a aceptar la realidad en Europa. También lo hacen los Países Bajos, Italia, Portugal... y España.

Cuando México pidió a España, en 2019, que pidiera perdón por el brutal sometimiento de los pueblos indígenas durante la conquista en el siglo XVI, Madrid respondió que no era posible juzgar el pasado desde una perspectiva contemporánea. En efecto, es posible alegar que el oscurantismo predominante en la época es una circunstancia atenuante. Pero ese es un argumento que conviene usar con cautela, porque se puede utilizar para justificar todo tipo de crímenes cometidos bajo la influencia de una ideología fanática. Lo que debilita la credibilidad de España es que también cerró los ojos voluntariamente a los crímenes del régimen de Franco. Triunfó la impunidad y las víctimas se quedaron solas con su sufrimiento. El resultado fue una peligrosa relativización de los crímenes de Franco que está arraigando en parte de la sociedad, con su corolario: el desarrollo de un partido extremista y antidemocrático.

Sin asumir la responsabilidad del pasado, ninguna reconciliación es duradera, ninguna paz es sólida, ningún pasado se expía. Una historia reprimida tiene un efecto bumerán. Regresa en forma de tensiones colectivas, una sociedad dividida, el ascenso del populismo, el extremismo y el racismo. El hecho de negarse a afrontar las sombras de la historia revela que no se ha entendido en absoluto la importancia que tiene hacer suyo el pasado para la madurez democrática de un país y para la paz internacional. Si los países europeos quieren tener influencia normativa en el mundo y reafirmar los valores de una sociedad abierta y democrática frente a modelos autoritarios, las antiguas potencias coloniales deben asumir sus responsabilidades históricas.

Afrontar la memoria con honestidad no es un accesorio moral para dar buena imagen. Nos ayuda a construir, juntos, el futuro. Nos guía para comprender el mundo en lugar de sufrirlo, evitar los errores e identificar los peligros; los que proceden de otros, pero, sobre todo, los que proceden de nosotros mismos. Nos ayuda a vivir de forma más consciente.

Géraldine Schwarz es escritora y periodista. Su último libro es Los amnésicos. Historia de una familia europea (Tusquets).

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.