¿De qué huyen los rohinyá? ¿volverán a Myanmar?... claves de la crisis

Unos 700.000 miembros de una minoría birmana han huido de una ofensiva militar y la discriminación sistemática a la vecina Bangladés. Es una crisis que viene de lejos

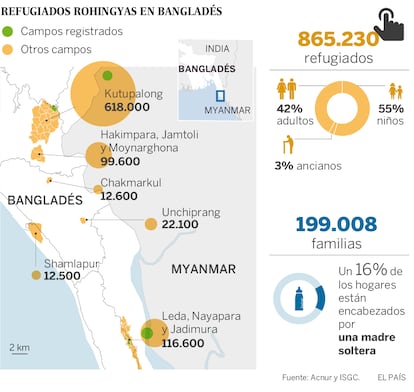

A finales de agosto pasado miles de rohinyás, una minoría musulmana de Myanmar, emprendieron la huida del país en el que vivían hace generaciones para cruzar a Bangladés, que abrió sus puertas. Escapaban de una ofensiva militar en represalia por un ataque armado de Arsa (Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan), un grupo insurgente rohinyá muy poco conocido. En solo tres semanas, medio millón de personas había cruzado la frontera para ponerse a salvo. Ahora suman ya 700.000 los que se han instalado en Kutupalong, que se ha convertido en el campo de refugiados más grande del mundo.

Estas son algunas de las claves para entender esta crisis y el conflicto que la originó.

¿Quiénes son los rohinyá?

Integrada por 1,2 millones de personas, es de las muchas minorías que viven en Myanmar con la diferencia, muy importante, de que no está incluida en las 135 oficialmente reconocidas. Unos 700.000 rohinyás han escapado a Bangladés y, del medio millón que sigue en el estado de Rajine, unos 120.000 están internados en campos de detención y otras decenas de miles están confinados en sus pueblos, según la ONU. Son musulmanes sistemáticamente discriminados —ni siquiera se les llama rohinyás, sino bengalíes o se les insulta con el término despectivo kalar (musulmanes)— en un país de mayoría budista en el que las autoridades y el Ejército han promovido un intenso proceso de burmización social en las últimas décadas, como relata Francis Wade en su libro The Enemy Within (El enemigo interno). El Estado arrebató a los rohinyá la ciudadanía en 1992 y desde entonces son apátridas, personas sin derecho a la sanidad, a la educación, a la libertad religiosa o a la libertad de circulación. Les acusan de ser inmigrantes.

A los recelos actuales al islam que profesan los rohinyá se suman los recelos históricos, relata Wade. Esta minoría, que era probritánica, y sus vecinos en Rajine, projaponeses, se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial. Los colonizadores británicos llevaron a Myanmar a cientos de miles de indios que desplazaron a los mayoritarios bamar (grupo étnico dominante de Myanmar) de la burocracia y con el tiempo “ocurrió un fenómeno extraño: comunidades musulmanas de Myanmar que podían trazar sus raíces varios siglos de repente fueron agrupados con los recién llegados y considerados una amenaza al orden tradicional”, explica el autor.

¿Por qué huyen de Myanmar?

La ONU explica que escapan de una crisis que viene de lejos y que se agravó radicalmente tras los ataques perpetrados en 2016 y 2017 por Arsa y las denominadas “operaciones de limpieza” emprendidas por las Fuerzas Armadas birmanas. Naciones Unidas les acusa de destruir completamente 319 pueblos, de asesinatos por disparos indiscriminados y a quemarropa, de quemar a personas vivas en sus casas, de matar a otros a machetes, de violencia sexual, según el informe preliminar de la comisión creada para investigar los hechos. La agencia considera que los soldados seguían un plan previo. Tanto el secretario general de la ONU, António Guterres, como EE UU, sostienen que supone una limpieza étnica. Algunos académicos argumentan que estos asesinatos masivos y la persistente discriminación son parte de un proceso de genocidio.

Los rohinyá han sufrido otras oleadas de violencia que derivaron en huidas masivas a Bangladés, aunque de menor escala, en 1978 y en 1992. En ambos casos, la mayoría regresó posteriormente.

¿Cómo los ha recibido Bangladés?

Las autoridades de este país pequeño y superpoblado (más de 160 millones de habitantes) abrieron sus fronteras desde el inicio, pero solo ahora empiezan a asumir que los más de 800.000 instalados en campos de refugiados (los 700.000 llegados ahora se suman a los que se quedaron en anteriores oleadas) no van a poder regresar a Myanmar a corto plazo. Ambos países firmaron un acuerdo de repatriación que no se ha empezado a aplicar. Las autoridades y las ONG se preparan contrarreloj para minimizar el impacto del monzón; tienen que reubicar a 150.000 refugiados por el riesgo de corrimientos de tierras e inundaciones.

El Gobierno también planea trasladar en junio a unos 100.000 rohinyás a una isla cercana a la costa, en un plan que la ONU y otras agencias internacionales ven con grandes recelos porque temen que se inunde y que allí no se garantice su acceso a servicios básicos.

¿Qué dice Myanmar?

Las autoridades birmanas niegan todas las acusaciones de haber violado la ley internacional. Sostienen que su ofensiva militar son operaciones antiterroristas contra los insurgentes de Arsa. La Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, militante prodemocracia, encarcelada por la dictadura militar durante décadas y ahora principal miembro de un Gobierno donde los militares son aún muy poderosos, tardó tres semanas en referirse al éxodo de los rohinyás, no condenó la brutalidad del Ejército y aseguró que la mitad de los pueblos de esta minoría estaban intactos.

El Ejército solo ha reconocido una matanza: el asesinato extrajudicial de 10 campesinos acusados de pertenecer al grupo armado, una masacre que investigaban dos periodistas de Reuters encarcelados desde diciembre acusados de vulnerar una ley de secretos oficiales. Siete mandos militares acaban de ser condenados a 10 años de trabajos forzados por la masacre.

El exgobernador estadounidense Bill Richardson, amigo personal de Suu Kyi, dimitió en enero del comité internacional asesor creado por Myamar para gestionar la crisis: “El principal motivo de mi dimisión es que está comisión es un (instrumento) para blanquear (los hechos) y jalear al Gobierno”, dijo a Reuters.

¿Quién atiende a los rohinyá?

Doce agencias de la ONU, 50 ONG internacionales y 39 ONG locales, en coordinación con el Gobierno bangladesí, son las encargadas de facilitar cobijo, alimentos, agua, servicios sanitarios y de nutrición y educación a los cientos de miles de refugiados rohinyás repartidos entre Kutupalong (que se ha convertido en el campo de refugiados más grande del mundo) y los otros 11 repartidos por una lengua de tierra en Bangladés fronteriza con Myanmar. Para este 2018 necesitan unos 950 millones de dólares, pero los donantes solo han comprometido el 7% por ahora.

El millón de rohinyás que se estima permanece aún en Myanmar está en unas condiciones mucho peores. Unos 130.000 están en campos de detención atendidos por la Cruz Roja tras la expulsión de otras agencias y ONG internacionales en los últimos meses. Buena parte del resto están confinados en sus pueblos. Es difícil conocer la situación sobre el terreno porque el acceso de las ONG internacionales y la prensa está restringidísimo.

¿Volverán los refugiados a Myanmar?

Desde luego no a corto plazo. Los Gobiernos de Bangladés y Myanmar firmaron un acuerdo de repatriación voluntaria que no se ha empezado a aplicar. Los propios refugiados y la ONU sostienen que es imprescindible que el retorno sea coordinado por Acnur y que se haga de manera digna, segura y voluntaria, condiciones que por ahora no se cumplen. Los afectados tampoco quieren regresar si no se les otorga la ciudadanía birmana con todos los derechos que conlleva. Mientras, Bangladés tampoco los reconoce como refugiados sino que los tiene registrados como “inmigrantes indocumentados de Myanmar” y no pueden salir de los campos de refugiados de la ciudad de Cox’s Bazar.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.