La prodigiosa historia del plagio de la “estatua inmaterial”

Un escultor italiano vendió una obra inexistente y otro estadounidense le demandó, porque él ya lo había hecho (¿o sería mejor decir “no lo había hecho”?) antes ¿Se nos ha ido el arte conceptual de las manos?

¿Genialidad absoluta o suprema tomadura de pelo? El culebrón de la estatua inmaterial no tiene fin. Cada nuevo capítulo eleva un palmo más el listón del delirio. Todo empezó el pasado mes de mayo, cuando un artista plástico de cierto recorrido, el italiano Salvatore Garau (Santa Giusta, Cerdeña, 1953), vendió por 15.000 euros una obra que no se puede ver ni palpar, porque ni siquiera existe. No es de este mundo. Ni de ningún otro. Garau la bautizó como Io Sono (Yo soy) e incluyó en el lote de venta un certificado de autenticidad e instrucciones muy precisas sobre la manera en que la pieza debía ser instalada, exhibida e incluso iluminada. La sacó a subasta por un precio inicial de 6.000 euros y acabó obteniendo más del doble.

Lo que hizo Garau fue, en definitiva, ponerle precio a la nada. Una nada sobre la que había proyectado previamente, al menos en teoría (el escultor sardo justifica la obra con confusas referencias al principio de incertidumbre de Heisenberg), su propia identidad creativa. De ahí el título. La estatua podría ser descrita también como una obra de arte conceptual incorpórea, ausente, no perceptible, subliminal o latente. No está ahí, pero existe al menos como producto, ya que ha sido objeto de una transacción comercial libre y legítima entre dos seres humanos: el genio o el estafador que se planteó venderla y el crédulo o el visionario (un coleccionista privado residente en Milán) que optó por comprársela. El arte contemporáneo nos acostumbró hace décadas a que el concepto tiene más valor que la ejecución material. Pero lo que resulta revolucionario en este caso es que el concepto pase a serlo todo y la ejecución quede reducida a absolutamente nada.

Semanas más tarde, en un giro de guion sencillamente delicioso, otro artista con talento para la ocurrencia desprejuiciada y la disquisición bizantina, el estadounidense Tom Miller, demandó a Garau por plagio. Según Miller, él fue el autor de la primera escultura inexistente de la que se tiene constancia. Se titulaba Nothing (Nada) y fue “exhibida” en una plaza de Florida en 2016, por lo que Garau se estaría atribuyendo la paternidad de una idea que en absoluto es suya. Miller no quiere dinero. Se conforma con que se le reconozca la patente del arte inmaterial. Quiere que quede constancia de que la nada le pertenece y que la única aportación original de Garau consiste en haber demostrado que esa nada puede venderse.

El periodista galés Chris King ha terciado en los últimos días en tan inaudita polémica. Suyo fue uno de los primeros artículos sobre la venta de Io Sono que se publicó en los Estados Unidos y a él se dirigió Tom Miller para hablarle de Nothing y de la verdadera génesis de las esculturas que no existen. King precisa que Garau ya ha presentado en sociedad otro par de obras inexistentes, una en Nueva York, Aphrodite Piange (El llanto de Afrodita), y otra en Milán, un Buda en actitud contemplativa de, en teoría, grandes dimensiones, para el que se dejó un espacio vacío en la puerta de una galería de la plaza de la Scala. “Pese a todo”, afirma King, “la obra hecha de nada de que habla Miller es bastante anterior. Fue inaugurada con todos los honores en la plaza Bo Diddley de Gainsville, Florida, en 2016, y el ayuntamiento local extendió un certificado que así lo prueba”. Eso sí, el acto tuvo asistentes, pero no testigos. Nadie está en condiciones de certificar la presencia en él de una escultura que, en definitiva, es lo nunca visto. Pese a todo, Miller confía en que Garau acceda a un acuerdo amistoso, pero ya ha recurrido a los servicios de un abogado italiano por si esta discrepancia sobre derechos de propiedad intelectual se acaba enconando. “Por fin una demanda sobre un tema de verdadera importancia”, ha dejado escrito Miller, con el humor jactancioso que le caracteriza, en sus perfiles en redes sociales.

Para el periodista y escritor estadounidense Eli Federman, la polémica entre lo que él describe como “un par de oportunistas sin verdadero talento” es completamente absurda y no tiene ningún recorrido. Ni artista ni jurídico. En opinión de Federman, “vender arte invisible es un simple fraude”. Se trataría de “una transacción deshonesta y francamente preocupante. Las casas de subastas no deberían tolerar despropósitos así si pretenden ser tomadas en serio, no se puede poner un precio en dinero real a algo que ni siquiera existe”. Federman compara la “cómica superchería” de Garau con despropósitos como los intentos de algunas personas de vender su alma en eBay: “La plataforma puso freno a esos intentos con un argumento tan de sentido común que nadie debería perderlo de vista: si el vendedor no puede proporcionar al comprador el producto por el que está pagando, la transacción no es legal”. Es decir, si me vendes tu alma, asegúrate de que yo la reciba en mi domicilio en la fecha acordada.

Llueve sobre mojado

Algo más indulgente se muestra la crítica de arte Eileen Kinsella. Para ella, “el arte conceptual siempre se ha movido en esa difícil encrucijada entre la genuina vanguardia, la provocación (bien o mal entendida) y el fraude alevoso”. Después de todo, la escultura de Garau intenta dialogar con una muy sólida tradición de transgresiones minimalistas que se remonta a la escuela francesa de los llamados “incoherentes” de finales del siglo XIX, a los lienzos monocromos del suprematista Kazimir Malévich (su lienzo negro de 1915 y su lienzo blanco sobre blanco de 1918) o el célebre urinario del dadaísta Marcel Duchamp. También estos pioneros fueron acusados en su día, según Kinsella, de ser vulgares impostores, de incurrir en monumentales tomaduras de pelo, cuando no alevosas estafas piramidales, pero hoy su obra forma parte del canon de las artes plásticas contemporáneas. Aunque tal vez una de las diferencias principales entre Garau y ellos consista en que aquellas obras de arte rupturistas tenían una existencia material, por muy reducida a la mínima expresión que esta fuese, “podían contemplarse, analizarse y disfrutarse desde una perspectiva intelectual o estética”. Aunque lo que se ofreciese a la vista no fuese más que una superficie vacía.

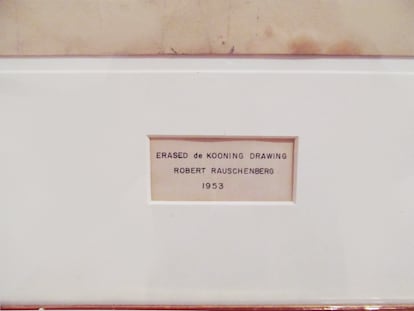

En sentido estricto, ni Garau ni Miler pueden reclamar la paternidad del arte latente (o ausente). Es un concepto en el que las vanguardias artísticas llevan trabajando desde hace décadas. Ya en 1957, el vanguardista francés Yves Klein realizó una exposición de lo que el llamaba “sensibilidad pictórica inmaterial” que, en esencia, consistía en cuatro paredes desnudas sobre las que se invitaba al público a proyectar sus propias imágenes mentales. Klein teorizaría en años posteriores sobre “la arquitectura del aire” (y no hablaba de rascacielos, sino de complejas estructuras pergeñadas por la mente) y una de sus discípulas más célebres, Yoko Ono, heredó de él su interés por las proyecciones inmateriales sobre lienzos vacíos. También iba en la misma dirección una de las más célebres travesuras del expresionista pop Robert Rauschenberg, que consistió en borrar un dibujo previamente realizado por Willem de Kooning y exhibir el vacío resultante, es decir, “la huella imperceptible del arte después del arte”. Artistas como Robert Barry, Claes Oldenburg o John Cage incurrieron también en similares ejercicios de un minimalismo extremo, gratuitos en opinión de algunos y sugerentes y de un indiscutible valor teórico para otros.

Comparada con precedentes tan ilustres, la escultura inmaterial de Garau casi parece una broma pesada. Si a algo recuerda es a uno de los fakes más célebres de esta nueva era de digitalización acelerada del arte contemporáneo. Se trata de la pintura invisible de Lana Newstrom, presunta artista canadiense de la que se dijo, en 2014, que se había embolsado cerca de 10 millones de dólares vendiendo obra inmaterial a coleccionistas privados a través de algunas de las más prestigiosas galerías neoyorquinas. La CBC publicó la noticia reforzándola con declaraciones en las que la artista aseguraba, supuestamente, que “el valor de los cientos de horas de trabajo creativo dedicado a cada pieza concreta no queda anulado porque los espectadores no puedan ver ningún resultado”. La historia fue compartida en redes sociales por miles de usuarios que en ningún momento dudaron de su veracidad. Dio pie a un encendido debate que se centró, en gran medida, en el esnobismo, la frivolidad y la estupidez del puñado de ricos que habían pagado auténticas fortunas por aquellas “obras”.

Al final, todo acabó resultando una elaborada broma de dos humoristas de la cadena de radio CBS. Newstrom no existía y su arte invisible nunca había estado a la venta. Pero, tal y como explicaba David Mikkelson, en la revista Snopes, “la historia resultaba hasta cierto punto creíble, porque satirizaba de manera muy certera los excesos y las pretensiones del arte conceptual contemporáneo”. El periodista Jonathan Jones aportaba otro argumento en un artículo de The Guardian: “mucha gente eligió creerse aquello porque les daba un buen pretexto para expresar su odio a la arrogancia de los ricos”. La imagen de un coleccionista multimillonario paseando la mirada por las paredes desnudas de una galería de arte completamente vacía resultaba “demasiado deliciosa para no ser cierta”. Una imagen, por cierto, que hoy se ha hecho realidad: en algún lujoso ático del Milán más pudiente, un seguidor del arte conceptual contemporáneo disfruta de la presencia ausente de una escultura que nunca podrá ver ni tocar y por la que pagó 15.000 euros. El arte tiene razones que la razón no entiende.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.