El arquitecto convertido en pobre hombre

Al valenciano Rafael Guastavino, tan famoso como olvidado, le llueven las biografías. Andrés Barba hilvana la vida de quien fue capaz de patentar una técnica constructiva medieval para dotar los edificios de Nueva York de un estilo. Lejos de cualquier épica, la narración rescata una sucesión de esfuerzos, logros y humillaciones, la vida de una persona corriente en medio de un marco excepcional

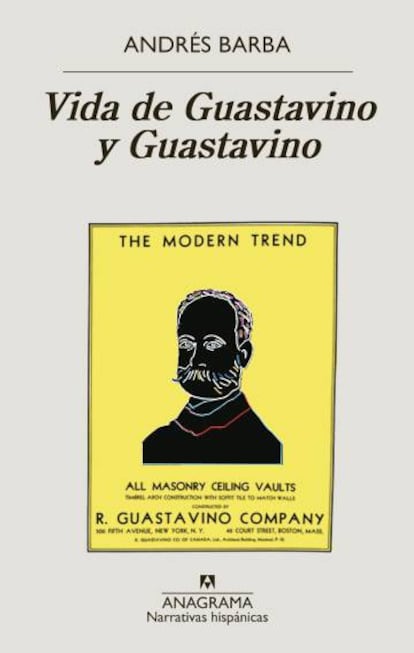

Andrés Barba es un escritor valiente. No solo se ha atrevido a biografiar a uno de los arquitectos más pintorescos de la historia. Lo ha hecho por duplicado: rescatando en Vida de Guastavino y Guastavino (Anagrama) la de los dos Rafael Guastavino, padre e hijo, el iniciador y el continuador de la exportación de las bóvedas tabicadas a Norteamérica. Y lo ha hecho partiendo de la misma premisa-excusa: “No sabemos nada y la historia es mentira y el amor no existe”.

El problema de tratar de escribir una biografía doble en 100 páginas es que, por mucha novela que tengan las vidas –que sabemos que la tienen superando con creces cualquier ficción– uno siempre acaba encontrando a un pobre hombre. Es eso –cómo olvidarlo en estos días de miedo y desorientación– lo que nos une como especie: el dolor, el miedo y –cada uno como puede– la construcción de la esperanza. Por eso la tentación de explicar una vida desde el dolor, la duda o la torpeza genera verosimilitud, es decir: cercanía. Y desdibuja cualquier logro: técnico, económico o vital. Sin embargo, de la misma manera que no tendría sentido una hagiografía que omitiera que Marie Curie murió del cáncer que le produjeron las radiaciones que investigó para curar el cáncer, no sería justo centrarse solo en la equivocación, la torpeza y la enfermedad para retratar a la mujer que obtuvo el premio Nobel de química. Y el de física.

Con recursos narrativos borgianos para instalar al lector en la duda entre la imaginación y los hechos y empujarlo hacia el juego de la verdad –al fin y al cabo siempre parcial, esquiva y relativa–, Barba empieza con un clásico: excusatio non petita, accusatio manifesta. Anota que la sociedad nos hace confundir información con sabiduría para rematar su conocimiento-convencimiento a modo de advertencia: “No importa cuán documentado esté un texto, una biografía es inevitablemente una ficción”. Cierto. Cualquier relato lo es, pero si la documentación del andamiaje que lo sustenta no es lo suficientemente plural, puede que al final el que termine por aparecer entre líneas sea más el biógrafo que el biografiado.

Así, quien empieza contando que la historia es mentira y el amor no existe, dedica el libro a su hijo Roque. Y es difícil intuir que tras una dedicatoria a un niño se esconda una astucia más que una contradicción. Tras esas palabras nos ponemos a perseguir a Rafael Guastavino que se embarca hacia Nueva York en 1881 con una estafa a las espaldas, la chica de servicio como compañera y un niño, solo uno de sus hijos, el otro Rafael Guastavino –de carácter aparentemente distinto pero, atendiendo a la ficción de Barba–, de naturaleza y logros cercanos.

Una biografía que especifica: “se sabe que por ejemplo se muda a Barcelona con 17 años y se aloja en casa de su tío”. Para a continuación opinar que el tío es “demasiado rico para no ser aprovechado” o que Guastavino “abomina de Valencia y de su padre ebanista” sin aclarar por qué, más bien es una ficción. O, ay, una rabieta.

Lo mejor de la ficción biográfica –disculpen el palabro– perpetrada por un buen escritor como Barba es que tras leerla ya no sabremos nunca quién fue Guastavino, si el padre, el hijo, una mezcla de ambos o ninguno de los dos. Es decir: nos quedaremos dudando para los restos. Eso redundará en su leyenda. Y como leyenda es un ejercicio optimista de superación: un tipo sin estudios que patenta un sistema constructivo medieval y que consigue levantar la identidad de una ciudad en construcción: Nueva York. Eso, lo decíamos, multiplicado por dos. Hubo dos Rafael Guastavino constructores en Nueva York. Ambos llegaron en barco. Ambos triunfaron y fracasaron. Ambos estuvieron acompañados –en algún momento– por mujeres que los entendieron. O no. Ambos tuvieron hijos. Ambos construyeron la pionera arquitectura sólida y artística que se levantó en Boston y en Manhattan. Ambos vieron llegar la muerte como habían visto llegar el fin de su tiempo. Como habían intuido el horizonte de sus vidas.

Los ricos –de Barcelona primero o de Nueva York después– como “los Güell, los Muntadas, los Oliver, los Blajot” o “los Vanderbilt, los Morgan, los Rockefeller” actúan en esta novela como el coro. Aparecen de vez en cuando en el relato como la voz de la sabiduría, que también puede leerse como del resentimiento, “esa extraña fragilidad aleatoria con que los ricos eligen a sus amigos menos ricos pero sí inteligentes, menos ricos pero grandes artistas para dar color a sus vidas y sacudirse el enorme aburrimiento”. Le ha faltado a Barba escribir guapos, como si el dinero no sirviera también para eso: para ser más guapos, cultos e inteligentes, nobleza obliga, que los pobres con los que él quiere distraerlos. “Eso que tan bien saben hacer los Güell, los Muntadas, los Oliver, los Blajot: esperar y dejar que se maten los idiotas”. Escribe Barba para describir la paciencia que también es la educación. Y ahí da con una de las claves del libro: ¿quién es el idiota? Contestar a esa pregunta nos ayudaría a tratar de entender mejor no lo que pensaron los Guastavino, lo que piensa el propio Barba.

Así, escrita desde el descreimiento –“Adora a tu ciudad pero no mucho tiempo”, anota citando a Eugenio Montejo–, en esta biografía parece aflorar con frecuencia el escritor respirando por heridas ajenas. Puede ser un ejercicio de riesgo, de introspección o de egocentrismo. No lo es de empatía. Puede que él mismo se relacione con el destierro, puede que rabie ante los que se quedan “siendo más tontos que uno mismo”. Naturalmente no sabemos si es cierto o no que Barba sea o piense así, pero podría perfectamente serlo, si le aplicamos el trato que él le ha dado a Guastavino. A los dos Guastavino.

El autor resulta elocuente cuando resume en una frase: “Guastavino comprendiendo de pronto que ese país al que ha llegado sencillamente no tiene arquitectura porque no tiene historia” (vamos a dejar la de los amerindios para otro día). O, avanzado el libro: “Sin nostalgia de la historia, no hay arquitectura nacional”. Y en otras ocasiones resulta lejano. Por ejemplo, le llama la atención que a Guastavino le costara adaptarse a Nueva York porque no había vino (es la única exclamación del relato). Eso lleva a sospechar que Barba ni conoce ni quiere conocer lo que siente alguien acostumbrado a comer o cenar con vino –no un alcohólico que podría pasarse al whisky por ejemplo– al tener que comer con agua. O con leche. Tal vez más bien algo parecido a un fumador que tiene que sustituir el humo por un chicle. No sabemos si el escritor busca decirnos que en lugar de echar de menos a su tío, o a sus otros hijos, echa de menos el vino o si busca indicar que necesitar algo siempre es un síntoma de debilidad. A menos que ese algo, esa nostalgia, sea de lo grande: el conocimiento, la historia, el amor, la gran literatura.

Ay, la literatura con mayúsculas. No hay nada más alejado de una hagiografía que este intento biográfico, cierto. Y eso es clave para escribir una biografía creíble: evita a toda costa empatizar con el biografiado. Pero ¿qué ocurre si estamos escribiendo una novela? No hay desidia en la escritura pero sí parece haber fastidio. La sensación que puede tener el lector es que el escritor llega a despreciar al retratado: “la tosquedad de nuevo rico que Guastavino reconoce porque es la suya”. Lo llama ladrón y pusilánime. Llama pusilánime a alguien que después de dejarlo todo y reinventarse continuamente duda o se viene abajo. Ese trato convierte las dudas que va acumulando el lector en certezas: al biógrafo, lejos de buscar entender los defectos propios de las virtudes, le repele el personaje. Como diría Jorge Lozano, no es que a Barba no le guste Guastavino, es que le da asco: “Quiénes somos para decir nada si a ratos hasta nos asusta que Guastavino nos caiga mal, o peor, que nos resulte indiferente”. Esa indiferencia hubiera sido un punto de partida para conseguir una biografía estricta –desapasionada, es cierto–, pero por lo menos un relato en el que apareciese más el retratado que el retratista.

Es cierto que Barba no se oculta. La búsqueda de Guastavino le genera dudas incluso sobre sí mismo: "Aquí, en el centro de este libro lleno de parches y blancos de información, tan reprochable, suponemos, en tantos sentidos", escribe autocriticándose, para desdecirse a línea seguida: “Hay algo que no es reprochable, algo en lo que no hay duda”. Y pasa a escribir un dato. Pero tal vez el lector hubiera preferido leer las dudas de Guastavino –de cualquiera de los dos– que las de Barba.

Es tal la exigencia de Barba con Guastavino que para cuando habla de las primeras patentes (sus primeros éxitos) en 1887 y continúa diciendo que pasan los años y estalla el pánico financiero (en 1884), el lector ya ha pasado a ser exigente con él y ese baile de fechas le refuerza la sensación de escarnio.

Como si su autor temiera ser cursi, benévolo, flojo o “un mandado”, en este libro hay más reflexiones literarias del propio Barba que pensamiento de Guastavino. Hay más desprecio que aprecio y más cuestionamiento que esperanza. Uno puede intuir que hay más literatura en lo terrible que en la supervivencia –física, mental y emocional– de un biografiado. Pero es el reflejo de la debilidad, y no el castigo por ella, lo que nos acerca a los personajes.

Así, el de Barba es un notable ejercicio narrativo. Es ingenioso –como lo son las bóvedas tabicadas– pero, con frecuencia, está más centrado en su propio ingenio que en el de los arquitectos. Por eso apenas es un esbozo biográfico. Irónico y bastante inmisericorde, se diría que el escritor metido a investigador le perdona la vida al biografiado olvidando el detalle de que son ellos, los pobres Guastavinos, los que justifican este libro. En ese trato exigente, el lector advierte una cualidad que Barba siempre tiene consigo mismo, pero tal vez no a la hora de contar la vida de otro.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.