El ‘caso Dreyfus’ no se acaba nunca

Los ecos de la injusta condena llegan hasta ahora, con el antisemitismo o el deterioro institucional

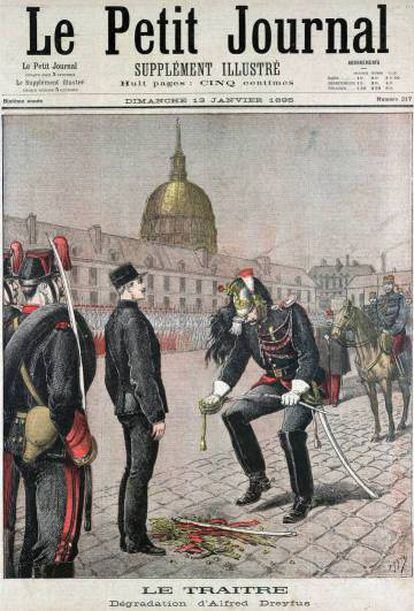

El caso Dreyfus pudo no haber tenido lugar o, por lo menos, quedarse en una tremenda injusticia corregida y olvidada hace mucho tiempo. La nueva película de Roman Polanski, que ha logrado un éxito de taquilla considerable, ha vuelto a poner de actualidad aquel escándalo que sacudió Francia, durante el que un militar judío, el capitán Alfred Dreyfus, fue injustamente condenado en 1894 por un espionaje que nunca realizó. Como la novela del escritor británico Robert Harris en la que se basa, titulada An Officer and a Spy, el filme está protagonizado por el coronel Georges Picquart, un militar de carrera que llegó a ministro y que nunca ocultó su antisemitismo.

Refugiado de Alsacia en París, después de que Francia perdiese este territorio tras la derrota en la guerra francoprusiana de 1870, Picquart vivía en un mundo en el que se temía y se odiaba a la vez —dos sentimientos que tantas veces se mezclan y siempre de forma muy peligrosa— a los extranjeros y a los judíos. Dreyfus era las dos cosas: aunque también de origen alsaciano, y, por tanto, francés de pleno derecho, el hecho de ser judío le convertía en extranjero —hablaba incluso francés con un leve acento alemán— y, por ello, en sospechoso de espiar para Berlín. Un cristiano de Alsacia, como Picquart, en cambio, era inmediatamente considerado un patriota y un refugiado.

Pero Picquart superó todos sus prejuicios cuando, tras haber sido nombrado jefe del espionaje militar, descubrió que Dreyfus era inocente, que la letra de la carta que le condenó no podía ser la suya. Su reflejo fue proteger las instituciones, que consideraba un objetivo incluso más importante que liberar a un inocente, y creyó que contando lo que sabía el Ejército reaccionaría, devolvería el honor y el grado al capitán y salvaría a su vez su propio honor.

Pero la reacción del alto mando fue tratar de ocultar la verdad, enterrarla bajo capas y capas de mentiras, de propaganda que ahora llamaríamos fake news. Si en ese momento hubiesen escuchado a Picquart no habría habido un caso Dreyfus, Émile Zola nunca habría escrito Yo acuso y nunca se habría convertido en un asunto de Estado que socavó la democracia y las instituciones francesas, que envenenó y dividió la sociedad hasta después de la II Guerra Mundial.

Se trata de un mal que no ha parado de sacudir Europa desde entonces: en vez de limpiar los establos de Augías, algunos políticos y personajes públicos creen que pueden tapar la porquería con porquería hasta que los escándalos crecen como godzilas. A otros, para intentar esconder su responsabilidad, o para movilizar a sus partidarios, no les importa dividir a la sociedad, a veces de manera irreversible. Tras ver la película de Polanski, que en España se estrenará el 1 de enero, y leer sobre el asunto —el famoso informe del académico Jean-Denis Bredin; el libro de Harris, un gran investigador aparte de escritor; los propios escritos de Zola o el ensayo The Soul of France, de Frederick Brown— es chocante hasta qué punto los ecos de aquel funesto escándalo resuenan todavía. La primera que se dio cuenta de que el caso Dreyfus no iba a terminar nunca fue Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, publicado por primera vez a finales de los años cuarenta, donde escribió: “El caso pudo sobrevivir en sus implicaciones políticas porque dos de sus elementos cobraron más importancia durante el siglo XX. El primero es el odio a los judíos; el segundo es el recelo hacia la misma República, hacia el Parlamento y la maquinaria estatal”.

En la Europa posterior al Holocausto, el antisemitismo siguió siendo un problema grave. Y en el siglo XXI muchos judíos viven bajo una amenaza constante en varios países, tanto que muchos prefieren no salir con la kipá a la calle por temor a agresiones. Los partidos nacionalistas y de ultraderecha, desde el Fidesz de Viktor Orbán hasta Vox, han elegido al magnate y filántropo Georges Soros como obsesión con un discurso del “judío rico que controla el mundo” que recuerda a lo mismo que pensaban los que condenaron a Dreyfus y gritaban ¡muerte a los judíos! en las calles. La agitación de la xenofobia para buscar réditos electorales está al orden del día, al igual que el descaro con el que algunos líderes prefieren socavar las instituciones antes que reconocer sus propias responsabilidades. Entonces, como ahora, la prensa tuvo un papel importante para buscar y revelar la verdad, pero también para fomentar el odio y la división.

Pero el caso Dreyfus, más de 100 años después de que el capitán fuese restituido en su grado y absuelto, debería servir sobre todo como advertencia de lo que ocurre cuando se manipula y fomenta el odio, cuando se trata de luchar contra unas sociedades en las que inevitablemente se mezclan culturas y religiones, cuando se busca siempre culpables entre los otros. El escritor francés George Bernanos sostuvo que el caso Dreyfus reveló “pasiones irrefrenadas y llamaradas de odio”, una combinación peligrosa, casi letal, que ahora mismo estamos viendo cómo se desata de nuevo. Como si el siglo XX nunca hubiese ocurrido.

Sobre la firma