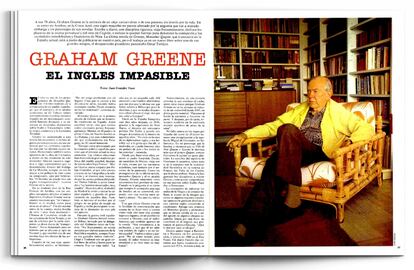

Graham Greene, el inglés impasible

CON MÁS DE on más de 50 años de oficio de escritor, Graham Greene sigue sintiendo el llamado “síndrome del folio en blanco”. Reconoce que le cuesta mucho escribir, que cada línea le supone un gran esfuerzo y que, con la edad, ha disminuido su producción. “Ahora escribo aproximadamente 300 palabras diarias (un folio mecanografiado a doble espacio)”

Se levanta a las siete de la mañana, toma un té con tostadas y se pone a trabajar en una amplia mesa de madera, frente a los ventanales que dan al puerto de Antibes. Escribe siempre a mano, muy despacio, con pulso algo tembloroso y alargando mucho los rabos de las letras iniciales de cada palabra. Cuando ha alcanzado su autoimpuesto cupo de 300 palabras, sale a almorzar fuera de casa, y durante la tarde corrige.

Se levanta a las siete de la mañana, toma un té con tostadas y se pone a trabajar en una amplia mesa de madera.

“Mi letra es muy difícil de entender, así que dicto mi trabajo en una grabadora, y una secretaria me lo pasa a máquina. Corrijo por lo menos tres veces cada página mecanografiada, y vuelvo a dictarlas. Me preocupa mucho la eufonía y leo en voz alta lo que escribo”, explica Greene. El resto del día lo pasa leyendo o con algunos de sus amigos, franceses en su mayoría, de la Costa Azul. No ve casi nunca la televisión, y ahora lee algo menos, unos seis libros al mes. Biografías, historias, tratados de teología, poesía y algunas, muy pocas, novelas componen sus lecturas. En la mesa tiene ahora un libro de poemas de Pushkin, El caballero de bronce.

“Me gusta mucho Gabriel García Márquez, como escritor y como persona. También me interesan otros escritores latinoamericanos, aunque los he leído en traducciones, como Alejo Carpentier y, por supuesto, Jorge Luis Borges”, confiesa. No es un entusiasta de Günter Grass, aunque reconoce su mérito, pero prefiere a Heinrich Böll.

Pese a esa fabulosa capacidad de Greene para crear imágenes, para idear ambientes –de la que es buena prueba que la mayoría de sus novelas hayan sido llevadas al cine, en general con gran desilusión del autor, que aborrece prácticamente todas las películas basadas en sus obras–, es curioso comprobar la ausencia de descripciones, cómo la mayoría de sus personajes no tienen rostro. Esto ocurre de nuevo en Monseñor Quijote, y el autor explica por qué: “No me gusta describir caras y todo eso. Luego, el lector y yo tenemos que estar acordándonos de qué personaje era pelirrojo, de cuál otro tenía las orejas grandes. Eso solo crea confusión, y el lector se acaba haciendo un lío. Prefiero dejarle que se imagine a los personajes como él quiera, que les dé su propio rostro”.

Ahora cada línea le supone un gran esfuerzo, “escribo 300 palabras diarias, un folio a doble espacio”.

El tercer gran converso al catolicismo de los escritores británicos – junto con Evelyn Waugh y G. K. Chesterton, pues Anthony Burgess nació en una familia católica– mantiene también una relación especial con los hoteles. Por ejemplo, el hotel Palma, de Capri, donde ha escrito muchas de sus páginas, o el hotel París, frente al casino de Montecarlo, donde escribió de un tirón Loser Takes All (El perdedor gana). Sin olvidar el Grande Bretagne, de Atenas, en el que pasó varios días sin un céntimo, esperando a que llegara su amigo Alexander Korda a hacerse cargo de la factura. O el Grand Hotel Oloffson, de Puerto Príncipe (Haití), una especie de barco del Misisipi anclado en plena selva tropical, que describe con otro nombre en Los comediantes. El dueño del Oloffson, Al Seitz, todavía enseña a los visitantes la habitación en la que se alojó Greene.

Hay otros temas de los que Greene está cansado de hablar, como cuando, a los 19 años, jugó cinco veces a la ruleta rusa en Berkhamsted para olvidar un amor desdichado, o cuando trabajó para los servicios secretos del Foreign Office en Sierra Leona durante la Segunda Guerra Mundial. O cuando la niña-actriz Shirley Temple entabló un proceso contra la revista Night and Day, de la que era crítico cinematográfico y redactor jefe, en los últimos años treinta, a causa de una crítica firmada por él.

No suele releer sus libros Graham Greene, y ha confesado en varias ocasiones que su novela preferida es El cónsul honorario, seguida quizá de El poder y la gloria. Tampoco le gusta demasiado hablar de las premoniciones que algunos han descubierto en sus libros: la intervención norteamericana en Vietnam, en El americano impasible (1955); la crisis de los misiles, en Nuestro hombre en La Habana (1958); los secuestros políticos por parte de los guerrilleros, en El cónsul honorario (1972), y la colaboración entre Sudáfrica y la República Federal de Alemania para construir la bomba, en El factor humano (1978).

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.