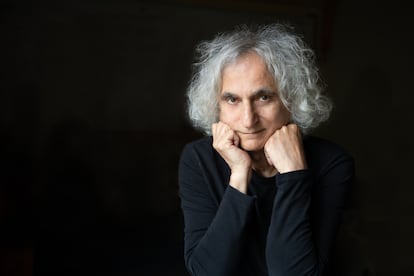

Oded Galor (economista): “Las sociedades más prósperas tienen una mentalidad de futuro”

El prestigioso académico israelí sostiene que los orígenes de la desigualdad se hallan en rasgos culturales y sociales que empezaron a desarrollarse hace decenas de miles de años

¿Qué hace que un país sea más próspero que otro? El economista Oded Galor se ha remontado decenas de miles de años atrás en la historia para responder a esa pregunta y sus conclusiones son llamativas: si bien de vez en cuando se observa un evento histórico aleatorio como el causante de la desigualdad, las razones profundas del problema se hallan enraizadas durante siglos en diversas características culturales y geográficas que han llevado a algunas sociedades a progresar más que otras. Siempre ha habido diferencias entre territorios, pero el gran salto hacia la inequidad se produjo hace dos siglos, con la revolución industrial y la aceleración tecnológica que auparon a crecientes niveles de prosperidad a Occidente y, poco después, a algunos países de Asia.

Esos dos periodos tan diferentes (uno de estancamiento que duró 300.000 años y el segundo más reciente, que abarca los últimos 200 años, de bonanza nunca vista) se rigen por las mismas reglas, según Galor, nacido en Israel en 1953, pero que ha desarrollado casi toda su carrera académica en Estados Unidos. Esta conclusión le llevó a desarrollar la teoría del crecimiento unificado. El objetivo del académico, que ha estado recientemente entre los cinco finalistas al Nobel, según el Frankfurter Allgemeine Zeitung, es conocer los orígenes de la desigualdad para buscar soluciones adaptadas que ayuden a los países menos ricos a desprenderse del lastre del pasado.

Todas esas ideas las explica en apenas 300 páginas en El viaje de la humanidad (Destino), que acaba de salir a la venta en una treintena de países. “Quería divulgar mi mensaje de una manera amena y corta, para que se lea de verdad, porque hoy en día se venden muchos libros pero no todos se leen”, explica por videollamada desde la Universidad de Brown (EE UU). Galor ha sido comparado con el pensador israelí Yuval Noah Harari, autor de Sapiens, un ensayo superventas sobre la historia de la humanidad. Galor tiene en su haber decenas de investigaciones científicas y un libro dirigido a expertos en el que argumenta su teoría de un modo más académico.

Pregunta. ¿Qué hace que unos países sean prósperos y otros no?

Respuesta. Hay que entender dos misterios fundamentales. El primero es el del crecimiento. Durante la mayor parte de su existencia, la humanidad ha vivido estancada. Si tuviéramos una máquina del tiempo y un ciudadano de la Jerusalén del Imperio Romano viajara a la misma ciudad bajo control otomano en el siglo XIX, se sorprendería al ver ciertos inventos, pero podría integrarse en el entorno. Si viajara al mismo lugar a comienzos del siglo pasado, el contraste sería extraordinario. A lo largo de los últimos 200 años hemos visto una metamorfosis increíble. La renta por habitante se ha multiplicado por 14. El segundo misterio es el de la desigualdad. A mi juicio estos dos aspectos están profundamente relacionados. Fue en esa transición entre el estancamiento y una época de crecimiento la que desencadenó una gran desigualdad. A partir del siglo XIX, algunos países se quedaron atrás y otros florecieron. Para entender por qué algunos países son más ricos que otros, tenemos que ver qué estuvo detrás de esta transición. Y mi hipótesis es que muchas diferencias proceden de factores que se han desarrollado durante miles de años.

P. ¿Puede poner un ejemplo?

R. Uno de los elementos más importantes para la prosperidad es tener una mentalidad orientada al futuro. Pensar más allá del corto plazo. Las sociedades que tienen paciencia y miran al futuro tienden a ser más prósperas. Y es importante porque quien piensa en el futuro es más consciente de que es importante invertir en la educación de sus hijos, que deben ahorrar y pensar en tecnología que mejore el futuro. Y todo ello se puede vincular con la geografía. En nuestras investigaciones hemos visto que las personas que en la era preindustrial vivían en zonas con tierras productivas para el cultivo de cereales tendían a desarrollar esa mentalidad orientada al futuro y, por lo general, sus sociedades eran más prósperas. Plantaban los cereales, esperaban a recoger la cosecha, ganaban dinero con ello y aprendían a planificar, a retrasar la gratificación y a ser pacientes. Estos rasgos culturales han sido transmitidos entre generaciones a lo largo de la historia.

P. ¿Cómo mitigar la desigualdad?

R. Podemos diseñar modelos educativos que refuercen en los países que lo necesiten esa mentalidad orientada al futuro. No hay un modelo general con recetas para todos. La música, por ejemplo. Enseñar a tocar un instrumento es una buena forma de que los niños vean que las actividades que hoy requieren un esfuerzo generarán cosas fantásticas en unos años.

P. ¿Qué papel juega la natalidad?

R. Durante el siglo XIX hubo una transición demográfica que fue clave para impulsar el crecimiento. Al principio las poblaciones de casi todas las naciones industrializadas se expandieron a gran velocidad. Pero, en la segunda mitad del siglo XIX, esta tendencia se invirtió. Entre 1870 y 1920, las tasas de natalidad disminuyeron entre un 30% y un 50% en casi todos los países de Europa occidental y aún más en EE UU. La natalidad empezó a bajar porque la economía prosperaba por la industrialización y cada vez era menos importante para una familia tener muchos hijos para que trabajaran. Así que empezaron a tener menos, pero se invertía en ellos más en formación y ganaban más dinero. A la vez, la esperanza de vida iba creciendo, con lo que se sacaba más partido a la educación, y la gente veía que era rentable formar a sus descendientes. Este descenso de la natalidad anunció el nacimiento de la era moderna del crecimiento sostenido.

P. Pero el envejecimiento de la población es un problema ahora en muchos países desarrollados y se quiere impulsar la natalidad para compensar. ¿Qué opina?

R. Ahora hay dudas sobre si las generaciones más jóvenes serán capaces de mantener a las mayores. Creo que en el futuro no será un problema, porque ahora los niños estudian más y sus ingresos van a ser, a largo plazo, mayores que los de los niños de décadas pasadas. Poco a poco se acabará repartiendo más entre menos. Creo que en unas décadas este problema no será tan importante como lo es ahora. Además, el problema se puede paliar de forma más inmediata con trabajadores de otros países menos prósperos.

P. Una reducción de la población mundial, según argumenta, tendría un efecto positivo para frenar el cambio climático.

R. Efectivamente. Las tasas de natalidad están reduciéndose y eso ayudará a frenar la tendencia. Hasta en la India se están teniendo menos hijos. Por otro lado, estamos adoptando tecnologías más respetuosas con el medio ambiente y todo esto nos permitirá ganar tiempo para evitar la catástrofe medioambiental.

P. ¿Es compatible el crecimiento económico con la preservación del medio ambiente?

R. Desde mi punto de vista, son compatibles. El crecimiento viene acompañado históricamente por una reducción de la natalidad y un estudio que dirigí hace unos años concluyó que el tamaño de la población es un lastre mayor en términos de emisiones de carbono que el propio crecimiento económico.

P. En el libro advierte de que el cambio climático es una amenaza real, pero se declara optimista.

R. El cambio climático es el mayor desafío que ha tenido que afrontar la humanidad, pero ha habido antes crisis importantes y hemos logrado sobrevivir. La aceleración de la industrialización a partir del siglo XIX y el crecimiento de la población urbana están detrás de este problema. Sin embargo, ese proceso ha ido acompañado de la mayor inversión en educación y en capital humano de la historia. Si la covid-19 hubiera ocurrido hace 200 años, la humanidad se habría visto atrapada por la pandemia durante décadas buscando una salida. Ahora, los científicos han desarrollado en poco tiempo vacunas revolucionarias. Así que necesitamos reducir las emisiones de CO₂ y las tasas de fertilidad para dar tiempo a los científicos a desarrollar tecnologías que mitiguen e, incluso, reviertan el cambio climático en los próximos 30 o 40 años. Y sí, soy optimista, pero no iluso. Esto solo funcionará si la humanidad se toma en serio el problema ya.

Si la covid-19 hubiera ocurrido hace 200 años, la humanidad se habría visto atrapada por la pandemia durante décadas buscando una salida

P. La desigualdad también crece en el interior de los países más prósperos del mundo.

R. La tecnología se desarrolla a una velocidad nunca vista y requiere muchas veces habilidades especiales y formación, y eso genera desigualdad. El segundo factor es la globalización, que permite a las empresas acceder a ciertos trabajadores con menor coste en otros países. Lo que hay que asegurar es que haya igualdad de oportunidades.

P. ¿Hasta qué punto ve una amenaza la guerra en Ucrania?

R. No tengo miedo al conflicto. La humanidad ha sobrevivido a todo tipo de tragedias y, aunque tienen un gran impacto en la vida de las personas, hay que ver la historia con una perspectiva más amplia. Del conflicto ucranio aprendemos muchas cosas y una de ellas es que los regímenes totalitarios no funcionan. El poder militar, que se supone que es su fuerte, no lo es tanto. El Ejército ruso está demostrando poca eficacia. No son tan buenos en lo que se supone que son buenos: la brutalidad. Los regímenes totalitarios, como Rusia, acaban colapsando.

P. Siempre ha habido una relación entre democracia y prosperidad, pero China es el país que más crece.

R. Los regímenes totalitarios pueden, durante un tiempo, experimentar una etapa de crecimiento. Pero no creo que eso dure. El Gobierno chino ha atacado al sector tecnológico y ha confinado a una parte del país sin tener en cuenta el impacto económico. La prosperidad de China no va a durar mucho. Sus científicos, por ejemplo, no pueden cuestionarse las cosas de la forma que yo puedo. Están muy limitados. Creo que su crecimiento no es sostenible.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.