Nada como el pecado

Su niñez estuvo dividida entre dos lealtades. Su padre era director del colegio de Berkhamsted, ubicado en un viejo edificio que se comunicaba con la casa natal del pequeño Graham por una puerta tapizada de bayeta verde.

Greene jugó a la ruleta rusa cuatro veces con una Smith & Wesson, calibre 32, cuyo tambor era de seis balas

Esa puerta daba también a dos lados de su propio cerebro. En una parte hervía la brutalidad escolar del patio donde sus compañeros le exigían compartir los ritos feroces contra los maestros; en otra estaban su padre y los hermanos dentro del orden apacible del hogar. En el recreo su timidez mórbida se hallaba a merced de las humillaciones que le infligía el más duro e inteligente de la banda, un tal Carter, para que tomara partido contra el director, y esta tortura le produjo una esquizofrenia de la que nunca se repuso. Graham Greene ha confesado que se hizo escritor sólo para vengarse de aquel tipo. Derrotar a Carter, enmascarado después en varios perdedores de sus novelas, se convirtió en un destino.

Esa neurosis tuvo un primer tributo. A los 16 años fue sorprendido acariciando la culata del revólver de su hermano mayor, un Smith & Wesson, calibre 32. Graham Greene jugó a la ruleta rusa cuatro veces con aquel arma, cuyo tambor era de seis balas. Durante el rodaje de Nuestro hombre en La Habana se lo contó a Fidel Castro. Y éste le dijo: "Si el tambor era de seis balas y se disparó en la sien en cuatro ocasiones, usted está matemáticamente muerto". Graham Greene contestó: "Yo no creo en las matemáticas". Después de todo, el azar de su vida fue un largo suicidio, unas veces feliz y otras atormentado, que duró 86 años.

A raíz de aquel lance sus padres lo dejaron en Londres en manos de un psicoanalista. Tumbado en el diván, el chico un día explicó su sueño erótico más recurrente. "Su mujer entra en mi habitación con los pechos desnudos y yo se los beso". El psicoanalista, sin pestañear, le preguntó: "¿Qué asocia en primer lugar con los senos de mi mujer?". El chico contestó: "Dos vagones del metro". Oído lo cual, el psicoanalista, para quitárselo de encima, lo dio por curado y Graham, embargado por un gran sentimiento de libertad, entró en Oxford como un caballo desbocado, se hizo periodista, redactor del Times, crítico literario y cinematográfico y a los 23 años se convirtió al catolicismo para poder casarse con la católica Vivien Dayrell Browning, pero sólo empezó a creer en el Dios de los católicos cuando conoció en México a un cura lujurioso y alcoholizado, perseguido por los revolucionarios, que estando ya a salvo fuera de la frontera vuelve a cruzarla hacia este lado para darle el sacramento a un agonizante y muere fusilado en pecado mortal. Este desecho humano, que luego sería el protagonista de su mejor novela, El poder y la gloria, le hizo degustar la sabrosura del pecado, y en medio de sus combates de la existencia Graham Greene supo que ese sabor era el único que le había dado sentido a su vida, como escritor, espía, esposo infiel, amante apasionado y viajero por los lugares más turbios del planeta.

A finales de 1946, con Europa todavía humeando, Graham Greene, ya famoso, conoció a Catherine Walston, una norteamericana de 30 años, casada con el multimillonario terrateniente laborista judío inglés Harry Walston. Ella era una especie de Lauren Bacall, madre de cinco hijos, frívola, atractiva, que solía ir descalza con el whisky en la mano por los salones de su mansión. Nuestro hombre quedó abducido por esta mujer con una pasión que duró 13 años, en cuya carne conjugó la emoción del adulterio con el placer del remordimiento, un privilegio espiritual que consistía en alcanzar el cielo a través del camino de perdición. Aquella millonaria turbulenta y caprichosa le llevaba todos los días al éxtasis de tener que pegarse un tiro en la cabeza para salvarse. Se separaron en 1960 porque ella se había enamorado de otro y lo dejó tirado.

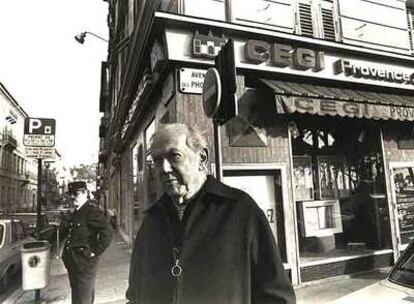

Cuando Graham Greene ya era un viejo sonrosado, de ojos azules acuosos y sonrisa bondadosa, sentado en un sillón de mimbre junto a una botella terciada de JB en la terraza de su pequeño apartamento, que daba al puerto de Antibes, en la Costa Azul, aún iba a misa todos los domingos muy planchado, con las piernas largas, ligeramente encorvado, del brazo de su amante Yvonne Cloetta, con la que convivió los últimos treinta años de su vida. Seguía siendo católico, aunque no creía en el infierno, sino en el purgatorio, por ser éste un castigo no tan duro pero mucho más refinado. Pocos vecinos podían imaginar que este hombre, rehogado en alcohol, había llevado dentro un alma siempre al borde del abismo.

A Graham Greene nunca le abandonó la aureola de haber sido espía al servicio de la Corona durante la II Guerra Mundial. Este oficio llenó de fascinación la imagen del escritor, aunque se trata de un trabajo la mayoría de las veces burocrático, aburrido, rutinario e incluso cutre. Pese a que él procedía de Oxford, fue captado para el servicio secreto por Kim Philby, un tipo simpático que dirigía el grupo de espías esnobs, turbios y sofisticados de Cambridge. Graham Greene fue destinado a Sierra Leona y de esa misión extrajo, como siempre, una novela, El revés de la trama. Cuando Kim Philby, agente doble, al ser descubierto, se pasó al bando de los soviéticos su amigo Graham Greene lo convirtió en el personaje de El factor humano.

Siempre el doble juego, entre la vida y la muerte, la política y la religión, el amor y el odio, el sufrimiento y la compasión, la inocencia y la presencia del mal desarrollados en ambientes cargados de calor húmedo y de lujuria pegajosa que llevan al protagonista hacia un destino trágico de tener que apurar el cáliz del perdedor. Graham Greene, como buen católico, se excitaba en los prostíbulos más espesos. A uno de ellos, en París, llevó a su nueva amante Yvonne. La dejó en la barra frente a una copa y él se adentró en el laberinto abrazado a una prostituta. Su amante era una mujer casada a la que había rescatado de un marido ejecutivo en la selva del Camerún, una francesa ordenada, con cada pasión en su sitio, pero después de aquella aventura comenzó a pensar que el alma de Graham era más oscura de lo que aparentaba su diseño de apacible burgués. Se enamoró de aquel hombre hasta el fondo donde nadan los peces negros que nunca ven la luz.

La mayor parte de sus novelas fueron llevadas al cine, pero sólo dos, El tercer hombre y El americano impasible, pertenecen a la imaginación colectiva. Los sótanos de Viena dividida en la posguerra mundial y el Vietnam a punto de ser abandonado por los colonialistas franceses están ya unidos para siempre al poderío de Graham Greene de contar historias duras, sin adjetivos, aparentemente ligeras, pero llenas de misteriosos laberintos que son los del alma humana.

Murió en Vevey, un pueblo de Suiza, adonde se había retirado para estar cerca de una de sus hijas. El funeral fue la última secuencia de cualquiera de sus novelas. En un lado de la iglesia estaba Vivien, su primera mujer, de 86 años, de la que no se había divorciado. En el otro estaba Yvonne, de 60 años, su última amante, que tampoco se había separado de su marido. En medio estaba Graham dentro del féretro, ante la puerta que daba a la vez al cielo y al infierno.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.