Un mexicano en el 'corredor de la muerte'

PRIMERA PARTE

Confesó el asesinato por temor a que la policía mexicana torturase a sus padres en Ciudad Juárez

"¿Y mi amnistía? Sepa que soy inocente. Soy inocente". "Sí, explíquemelo. Dígame por qué es inocente

Un letrero decía "Prohibido fumar". A un condenado se le negaría un cigarro como último deseo

Para llegar hasta el corredor de la muerte desde Houston, la ciudad más cercana, hay que tomar la autopista I-59 en dirección norte, hacia Dallas. Se pasa exactamente por los mismos centros comerciales y locales de comida rápida que uno ve en idénticas autopistas de cuatro carriles en Carolina del norte, Oregón o Missouri y, al cabo de una hora se toma la salida que indica Livingston, el nombre del pueblo por lo demás absolutamente anónimo que alberga el gran matadero humano de Tejas. Pasando el McDonald's, se gira a la izquierda para tomar la "Comarcal 350", una carreterita rural cuyas curvas discurren entre altos árboles, caravanas y pequeñas iglesias de madera pintadas de blanco. En la última curva antes de la prisión hay una casita de madera que no está pintada, propiedad de los Caballeros de Colón, una organización de hombres católicos. Todo el que se dirige a la prisión donde más personas exterminan en todo Estados Unidos tiene que ver, por fuerza, un cartel colocado por los Caballeros al borde de la carretera, que dice: "El aborto detiene un corazón vivo".

Se me ocurren dos cosas. Que ésta es una prueba más, por si hiciera falta, de que los estadounidenses no tienen un sentido muy desarrollado de la ironía; y que el prisionero al que pretendo visitar debe desear, en ocasiones, no haber nacido nunca.

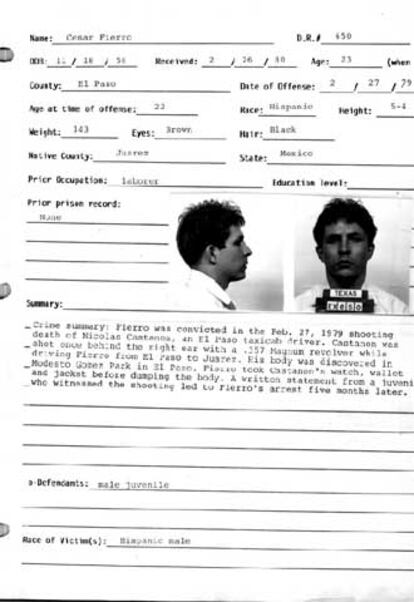

Su nombre es César Fierro. Nacido en México en 1956, lleva un poco más de la mitad de su vida -25 años- en el corredor de la muerte por un asesinato que niega haber cometido. Es uno de los 54 ciudadanos mexicanos que aguardan la ejecución en Estados Unidos, de una población total de 3.400 condenados en todo el país. Los 700.000 latinoamericanos que entran por la frontera en Estados Unidos cada año lo hacen movidos por el deseo de vivir el sueño americano, y la mayoría mejora sus condiciones materiales de vida. Pero siempre hay algunos que fracasan. Nadie ha fracasado más que Fierro, que está viviendo el lado oscuro de Estados Unidos, el único país de Occidente donde la idea de que la justicia humana es demasiado propensa al error, demasiado imperfecta para que un tribunal tenga derecho a hacer algo tan absoluto como acabar con la vida de un hombre, no ha arraigado jamás.

"Si hubiera un nuevo juicio, Fierro sería declarado no culpable. De eso no hay la menor duda", me dijo David Dow, catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad de Houston. "Es más, en cuanto se ordenara la celebración del juicio, el fiscal echaría un vistazo a las pruebas contra él y se daría cuenta de que no merecía la pena ni molestarse en plantear el caso ante los tribunales. Fierro saldría libre en ese mismo instante".

Dow forma parte de un equipo de abogados de primera categoría que -sin compensación económica alguna- están peleando desde principios de los noventa para dar a Fierro una segunda oportunidad. Convencidos de la escandalosa frivolidad del tribunal que le condenó y las mentiras policiales en las que se apoyó la fiscalía, los abogados de Fierro han recurrido a todos los métodos posibles para obtener un nuevo juicio, incluida una apelación ante la Corte Internacional de Justicia. Hasta ahora, lo único que han conseguido es posponer la fecha de la ejecución. No le han matado, le han exprimido la vida. En opinión de sus abogados, se ha vuelto loco.

Los detalles del caso que se conocen son éstos: el 27 de febrero de 1979, un taxista llamado Nicholas Castañón murió de un disparo en la nuca en El Paso, Tejas. Cinco meses después, un chico de 16 años se presentó ante la policía y dijo que el que había disparado al taxista era Fierro, en aquellos tiempos un obrero que había cruzado a El Paso desde su ciudad natal de Ciudad Juárez en busca de trabajo. Como no había otros testigos que corroborasen lo que contaba el chico de 16 años, la fiscalía necesitaba forzosamente que la policía obtuviera una confesión de Fierro. La obtuvieron, y fue la base para que condenaran a Fierro a muerte.

La opinión de Fierro sobre el asunto, expresada en declaraciones a la prensa mexicana poco después de un aplazamiento que le concedieron en 1997, es, al parecer, que está en el corredor de la muerte porque es mexicano. Tenía razón, pero no necesariamente por el motivo que él cree -no por un problema de discriminación racial- sino por algo más concreto: si no hubiera sido porque la tortura es una práctica habitual en las celdas de la policía mexicana, es muy probable que nunca hubiera ido a juicio, y mucho menos que le hubieran declarado culpable.

En su juicio, celebrado en 1980, Fierro declaró que el motivo por el que había confesado haber asesinado al taxista en el interrogatorio de la policía de El Paso era el miedo a que, si no confesaba, torturasen a sus padres, que estaban en las dependencias policiales de Ciudad Juárez. Según explicó ante el tribunal, la policía de El Paso le había dicho que sus colegas de Ciudad Juárez habían detenido a su madre y su padrastro. Dijo saber que, entre los instrumentos de tortura a disposición de la policía de Juárez, estaba la chicharra, una picana eléctrica para el ganado que solían utilizar en los genitales de los sospechosos. Firmó la confesión, aseguraba, por un solo motivo: que era la única forma de garantizar que sus padres salieran en libertad indemnes.

El juez no creyó a Fierro. Creyó a Al Medrano, el policía que le había extraído la confesión. Éste declaró en el tribunal que no tenía ni idea de que la policía de Juárez había detenido a los padres de Fierro.

Trece años después, David Dow y otros tres abogados emprendieron una nueva investigación exhaustiva del caso de Fierro. Descubrieron un documento en los archivos de la policía que probaba que Medrano había mentido. Pero el factor decisivo, el momento en el que los abogados de Fierro pensaron realmente que su cliente iba a quedar en libertad, se produjo cuando Gary Weiser, el fiscal del distrito de El Paso que le había acusado, firmó una declaración jurada. En vista de las nuevas pruebas, dijo, le parecía evidente que la policía le había "ocultado" información; que Medrano y la policía de Juárez habían "actuado en connivencia para forzar la confesión de Fierro".

Pese a ello, por razones comprensibles sólo para ellos, los miembros del Tribunal de Apelaciones Penales de Tejas decidieron que el asunto de la confesión dudosa era legalmente "inocuo" y mantuvieron la condena. Weiser compartió la desolación de los abogados del mexicano. "Si hubiera visto el informe de la policía en aquellos días", inistió, "no habría pedido la pena capital para Fierro. Confío en que no maten al pobre diablo".

Mientras me dirigía de Houston al corredor de la muerte, pensaba en lo que le iba a preguntar al pobre diablo -sobre el caso, sobre su vida antes de entrar en prisión, sobre el futuro que en otro tiempo pensó tener quizá en Estados Unidos- y me preguntaba con qué tipo de hombre me iba a encontrar, qué suponen 25 años en el corredor de la muerte para un ser humano, una persona que había visto ejecutar a más de 200 compañeros de prisión desde que llegó. Tenía la impresión de que iba a ser una criatura patética, con la que debería mostrarme sensible y compasivo. Por otro lado, estaba resignado a la posibilidad de que no quisiera verme. Dow, y dos de sus colegas, Richard Burr y Sandra Babcock, me habían dicho que debía intentarlo, sin ninguna duda, pero que lo más probable era que no se molestase en salir de la celda para verme. La última persona que vio a Fierro, por lo que sabía, fue Dow, en diciembre de 2004. Dow llegó a la cárcel después de oír que su cliente llevaba meses sin querer salir de la celda, que se negaba a ducharse, que embadurnaba las paredes con sus heces. Durante su encuentro, Fierro rugió y divagó, y golpeó el teléfono contra el grueso cristal que le separaba de su abogado.

Burr, un abogado con enorme experiencia en condenados a muerte, que representó al autor del atentado de Oklahoma, Timothy McVeigh, me advirtió de que, incluso aunque obtuviera permiso de las autoridades carcelarias para ver a Fierro, debía prepararme con antelación para la posibilidad de que el viaje resultara inútil.

En la Comarcal 350, pasada la curva después del cartel de "El aborto detiene un corazón vivo", los bosques espesos dejan paso a un gran claro en el que se yerguen, en un relieve brutal, las duras líneas blancas y la fría monumentalidad de la fábrica de muerte humana más prolífica de Estados Unidos. Dentro hay 431 presos en el corredor de la muerte, además de otros 2.900 presos corrientes en un ala más grande, pero, desde el exterior, no hay ninguna señal, ningún sonido que indique en absoluto la enorme vida que contiene. La impresión que da -intensificada por la presencia de dos torres de vigilancia- es la de un aeropuerto recién construido y extrañamente vacío.

En la puerta exterior me recibió una alegre señora llamada Michelle cuya vestimenta y cuya actitud, en cualquier otro ambiente, no habrían permitido pensar que era la responsable de información del corredor de la muerte, la persona que me dio permiso para venir a ver a Fierro. En un despacho cubierto con una suave alfombra habría sido la educada secretaria del consejero delegado. Michelle me dijo, casi pidiendo disculpas, que no podía entrar con dinero en billetes ni con teléfono móvil, pero sí una grabadora y una cámara. Un letrero en la entrada decía "Prohibido fumar". Si un preso de los aquí internados pide, antes de ser ejecutado, un cigarrillo como último deseo, se lo negarán. Recorrimos unos 50 metros de césped bien cuidado, protegidos por dos altas verjas de alambrada -en la época medieval, a esto lo habrían llamado foso- y atravesamos dos puertas más, la última de grueso metal, que se cerró electrónicamente con un golpe. Estábamos en la zona de visitas. En el lado de los visitantes, máquinas de bebidas frías, chocolate y patatas fritas, frente a una fila de unos 30 cubículos, unas jaulas metálicas de color blanco en cada una de las cuales sólo cabía un prisionero. Una guardia grandullona, vestida de uniforme gris, alzó la vista cuando entramos y le dijo a Michelle: "¿A que es increíble? Fierro ha venido". Michelle se volvió hacia mí y me dijo en voz baja: "Tiene suerte. Pero es mejor que no me vea. Me odia. La última vez trató de escupirme".

Había otros dos presos que aguardaban visita, ambos sentados en sus taburetes con aire incómodo pero sumiso, de cara al cristal. Fierro, un hombre enjuto vestido de blanco, estaba de pie, de perfil respecto a mí, con un pie en el taburete, la rodilla derecha levantada, la mano izquierda sujetándose la barbilla. Estaba interpretando el papel del matón callejero, el líder de la banda en el "barrio" que examina al intruso. Yo respondí con la debida docilidad y me senté despacio. Teníamos los rostros a medio metro de distancia, pero, incluso aunque hubiéramos gritado, no nos habríamos oído una palabra, tan grueso era el cristal. Me miró a los ojos, cogió el teléfono y se lo colocó en el oído. Yo hice lo mismo, con más suavidad, y empecé a presentarme. No hacía falta, en realidad, porque ya había explicado quién era y qué era en una carta que le había enviado la semana anterior desde Nueva York. Así que me interrumpió.

"¿Quién le envía?" "¿Perdón?" "¿Quién le envía? ¿Quién le envía?" "He hablado con sus abogados". "¿Quién?" "David Dow". Por su cara, no pareció que Fierro reconociera el nombre. "Richard Burr". Nada. "Sandra Babcock, que está luchando por usted en la corte internacional". "¡Ah! ¡Internacional! ¿Sabe que Amnistía Internacional está de mi parte?" "Sí, pero ¿puedo preguntarle algo...?" "¿Sabe lo que es la amnistía?" "Sí". "¿Qué es?" "Cuando estás en la cárcel y te ponen en libertad". "¿Dónde está mi amnistía?" "Puede que llegue, pero ¿podría preguntarle si...?" "¿Dónde? ¿Qué amnistía? Y... ¿quién le envía? ¿Ha hablado con el presidente de México?" "No, pero, por favor, déjeme preguntarle una cosa..." "¿Con George W. Bush? ¿Ha hablado con él?"

Así siguió parloteando, el preso que me interrogaba a mí, el entrevistador cautivo. Tenía la piel de un blanco lechoso salvo por un tatuaje azul de una mujer con grandes senos sobre un brazo flacucho. Afuera, el sol era abrasador. Siempre es abrasador en el sur de Tejas, pero este hombre no lo había visto en un cuarto de siglo. Su rostro -con una barba rala de color negro- era huesudo, el cuerpo carecía de grasa y era delgado y esbelto, como el de una persona que practica el yoga. Pero sus movimientos no tenían nada de lentos. Estaba tenso, agitado, movía sin cesar la cabeza y los ojos. La imagen era la de un ave enjaulada. O un roedor. Si uno no se fijaba en la escasez de cabello, un pelo negro, peinado hacia atrás desde una frente despejada, su figura era tan ágil y airosa que habría podido parecer que no tenía 48 años, sino 10 menos.

Me soltó una pregunta detrás de otra durante 10 minutos, hasta que, aparentemente exasperado porque no le pudiera conseguir la amnistía ni hubiera hablado con el presidente Bush, meneó la cabeza, me miró con gesto de desprecio y colgó el teléfono. Me quedaban 35 minutos del tiempo que me habían autorizado y tenía un montón de cosas que quería preguntarle. Le supliqué con las manos. Volvió a negar con la cabeza. Una negativa total. Lo siento, adiós, no hay ningún aplazamiento. Escribí una nota en mi cuaderno, con letras mayúsculas -VINE DE MUY LEJOS A VERLE-, y la puse contra el cristal. Le dio una intensa mirada, los ojos arrugados como si tuviese miopía. Le despertó interés, pero no se compadeció de mí. Volvió a menear la cabeza e hizo un gesto despreciativo con la muñeca, como si dijera, "Deja de molestarme, ¡mosquito!" Luego me enseñó el otro perfil, colocó la pierna izquierda sobre el taburete, se sujetó la barbilla con la mano derecha y aguardó -mirando a lo lejos, altivo- a ver qué hacía yo. Le hice gestos todavía más suplicantes y le escribí otra nota llena de humildad. Esta vez cedió, no sin antes mirarme con un gesto de desprecio olímpico. Cogió el teléfono y dijo:

"¿Dónde está el dinero?" "¿El dinero?" "Sí, me ha traído el dinero, ¿verdad?" "Lo habría hecho encantado, pero..." "¿Dónde está el dinero?" "No me han dejado..." "¿No hay dinero? ¿Por qué no?" "Pero señor Fierro, por favor, quizá ayude a su causa si habla conmigo, la comunidad internacional está interesada..." "¿Y mi amnistía? Sepa que soy inocente. Soy inocente". "Sí, explíquemelo. Dígame por qué es inocente..."

Ante eso, me miró con asco, como si hubiera intentado engañarle para que hablase conmigo y hubiera estado a punto de caer en la trampa. Volvió a colgar de golpe el teléfono y, con los brazos cruzados, mirando con ojos vacíos a lo lejos -seguramente de la misma manera que lleva haciéndolo durante la mayor parte de su tiempo desde hace 25 años-, volvió a hacer como si yo no estuviera allí.

FIN PRIMERA PARTE

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.