Madrid alegre

La ciudad está más alegre. Hace ya unos años que en el barrio de Chueca ondean banderas con los colores del arco iris. El barrio, que vivía una lenta decadencia, el día que lo ocuparon los gay recuperó su vitalidad, se volvió más alegre y confiado. En años progres algunos fumábamos canutos en un recordado garito de la calle de la Libertad, La Vaquería; terminaron con el bar, lo destrozaron a bombazos. Pero no pudieron con la libertad. Las libertades se empeñaron en supervivir, siguieron por aquel barrio, por aquellas calles. Algunos garitos, bares y restaurantes que permanecen abiertos han visto la transformación de un barrio cada día más abierto, más alegre. Superviven Libertad 8, La Fábrica de Pan o El Comunista, la cervecería de la plaza y otros cuantos lugares que han sido testigos del cambio de un barrio que esta semana es la metáfora festiva de un país más tolerante. El barrio es de todos, de homosexuales y heterosexuales, de fumadores y de los sin humos, de progres de antaño y de todas las nuevas tribus ciudadanas que han ido aprendiendo a ser más libres en una ciudad con menos miedos.

La ciudad ya no se parece a aquella que el otro día recordaba Rafael Azcona, en compañía de Álex de la Iglesia, en el Círculo de Bellas Artes. Hablaban en público después de una proyección sin censuras de la película de Ferreri y Azcona, El cochecito. Hablaba Azcona de una ciudad en la que cuando un guionista proponía una secuencia con doscientos chinos, sabía que el productor lo transformaba en diez japoneses, que en el rodaje se convertía en un filipino. Por no tener, no teníamos ni chinos. El día que cenaron Charlton Heston y Samuel Bronston en el único restaurante chino que había en la ciudad, el productor pidió que viniera el dueño, un chino nacionalista instalado hace años en la ciudad, para presentarle al actor. Le informaron que no estaba, que todos los chinos de la ciudad, los pocos que había, estaban contratados por él. Estaban trabajando de extras en aquél Pekín que se inventaron en los alrededores de Las Matas. Era una ciudad sin colores, una vida en blanco y negro.

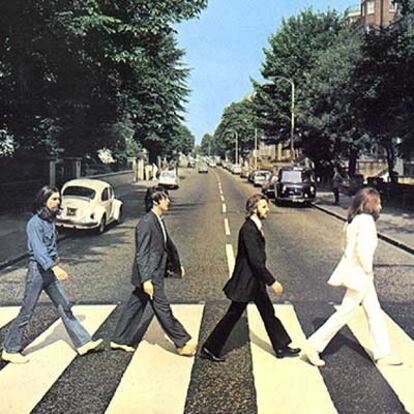

También en blanco y negro la ciudad recibió, hace ahora cuarenta años, a los Beatles. El ministro de la Gobernación, Camilo Alonso Vega, que no quería autorizar el concierto, se encargó de poner grises por todas partes. La ciudad, desde el aeropuerto hasta la plaza de toros, se tomó policialmente. El genial Edgar Neville dijo que "con un guardia más hubiéramos tomado Gibraltar". Los consideraban peligrosos sociales, además de un poco afeminados; la inefable folclorista del régimen, Concha Bautista, que "con esas melenas quedan poco varoniles". La prensa también estaba a la contra. En el Abc se escribió que "nuestros ye-yé demuestran una laudable moderación... los españoles somos distintos de otros pueblos". En el católico Ya lo contaron con más alarmismo: "Las canciones de los Beatles fueron berreadas al unísono por la mayoría de los hinchas, mientras otros lloraban y pataleaban, se subían a las sillas o se reunían en grupo para bailar ante los burladeros". Se aplaudió que la policía cargara contra los ye-yés después del concierto, que controlara a los gamberros que seguían a aquellos excéntricos cantantes. Años después, en declaraciones a EL PAÍS, todavía Ringo recordaba aquellos excesos policiales: "No me olvido de todos aquellos policías de gris y de lo brutos que eran. Parecían gozar pegando a los chicos". Todo eso pasaba en esta ciudad, en la misma ciudad que hoy nos parece la más abierta y colorista de Europa. Una ciudad, un país, que ya no quiere vivir en blanco y negro. Un buen lugar para los colores del arco iris.

Con más color que otros años nos pareció la fiesta de la Residencia de Estudiantes. Pocos políticos, la mayoría estaba en el Congreso votando unas leyes que nos quitan restos de nuestro pasado en negro. Madrugadora en la fiesta fue Carmen Alborch, que llegó, besó a la directora Alicia Gómez Navarro y fuése. Vázquez Montalbán la llamaba la ministra en tecnicolor, ahora sigue siendo la diputada que mejor lleva los colores en un mundo de políticos de gris. También se pasó por allí la ministra con menos humos, Elena Salgado. Creo que también estuvo la ministra de Educación, pero la masa de poetas y otros amigos de la Residencia, los canapés y las barras libres, me impidieron mis cotilleos políticos. Entre los jóvenes octogenarios destacaba la presencia de Jorge Semprún, que llegó en compañía de reivindicadores del poeta, intelectual y político que supo abandonar los negros y azules colores, Dionisio Ridruejo.

Otro joven, también octogenario y moderno en silla de ruedas, que nunca falla es Emilio Sanz de Soto, feliz porque los viejos nervers -así llaman él y su amigo Pepe Carleton, otro tangerino que bailó con Truman Capote- a sus amigos gay que hoy se sienten más libres y sin necesidad de esconderse, ni hablar en clave. Y al lado de Sanz de Soto, cercanos pero cada uno con su propia historia, el residente por antonomasia, el joven centenario Pepín Bello, don José, perdón. Hace poco celebró su primer año del paso de los cien años. ¡101 y bebiendo sus cervezas, viendo pasar la vida, las noches y los días como si todos hubieran sido festivos! Celebrar el centenario, pasar de largo, hacerse algunos arreglos estéticos, seguir con la lucidez de su memoria, con su inteligencia cariñosa, con esa capacidad irrepetible de "aguantar bajo el agua". Recordando, como pocos pueden hacerlo, que de casi todo hace ya ochenta años.

Alegre semana, cerrada con la actuación, esta vez sí, de Serrat en la Complutense, la noche del día que el Congreso dijo sí a las bodas gay. Sí, pudo ser un gran día, y lo fue.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.