Vivir como un rastacuero

Hace 80 años fue asesinado Walter Serner, una de las figuras más insólitas de las vanguardias europeas

¿Recuerdan “Lola Rastaquouère”? Uno de los últimos éxitos de Serge Gainsbourg, grabado originalmente en Jamaica para Aux armes et caetera (1979), tuvo vida posterior en clave dub y con versiones como la de Marianne Faithfull. Es Gainsbourg de lo más pegajoso, el relato de un encuentro erótico, potenciado además por un hallazgo polisémico: conectó el doble sentido de rasta, como seguidor de la fe rastafari y como apócope de rastaquouère, nombre de una fauna urbana de principios del siglo XX, bien conocida en París o Berlín: el buscavidas, el farsante, el engañador de alto copete.

Rastacuero pasó al DRAE como un préstamo del francés. En realidad, tiene origen sudamericano: deriva del apodo de José Antonio Páez, caudillo venezolano de la Guerra de la Independencia. Una de sus estratagemas consistía en que sus lanceros ataban a la cola de sus caballos pieles secas de reses; lanzados al galope, el estruendo y la polvareda aterraban a los soldados monárquicos. Primer presidente de Venezuela, Páez hizo muchos enemigos, que le solían llamar El Arrastracueros.

Con el tiempo, rastacuero pasó a denominar a los notables latinoamericanos que viajaban a Europa con mucho boato, viviendo incluso por encima de sus posibilidades. Terminó designando a pícaros de cualquier nacionalidad que, aprovechándose de las convenciones sociales, seducían y estafaban sin mayores escrúpulos.

Responsable de introducir al rastacuero en el santoral de la vanguardia fue Walter Serner. Nacido en 1889 en Karlovy Vary, entonces parte del Imperio Austrohúngaro, estudió derecho con aprovechamiento. Al comienzo de la Gran Guerra, debió huir de Berlín tras falsificar un documento de exención del servicio militar para un amigo. Terminó en Zúrich, entonces refugio de exiliados de todo tipo; aseguraba que trató entonces con Lenin, aunque su pandilla preferida eran los dadaístas, que se juntaban en el fugaz Cabaret Voltaire.

Serner se sumó con entusiasmo a la revuelta dadá, colaborando en revistas y alentando diversas iniciativas. Sin embargo, se descolgó pronto y eso explica que apenas figure en las historias oficiales del movimiento, a pesar de haber escrito uno de sus primeros manifiestos. A veces, su ruptura se ha razonado como reacción al hecho de que Tristan Tzara plagiara algunos de sus ocurrencias (Francis Picabia también escribiría un ensayo titulado Jesus-Christ Rastaquouère). Sencillamente, puede que a Serner se le quedaran chiquitos los círculos de la avant-garde y apostara por aplicar sus intuiciones a la sociedad entera.

Tras el paréntesis de la guerra, vida y obra de Serner se confunden. Viajó constantemente (llegó hasta Madrid y Barcelona), acumulando experiencias para sus libros, colecciones de relatos y novelas, pobladas por mujeres fatales, chulos, espías. Pero su obra capital, frecuentemente reimpresa y traducida, es Letze luckerung, literalmente Última relajación, que ofrecía su manifiesto de 1918 con “rasta” sustituyendo a la palabra “Dadá”. Un texto delirante, cargado de referencias culturales y comerciales (que hoy requieren notas a pie de página), animado por interjecciones que frecuentemente niegan lo que justo acaba de declarar.

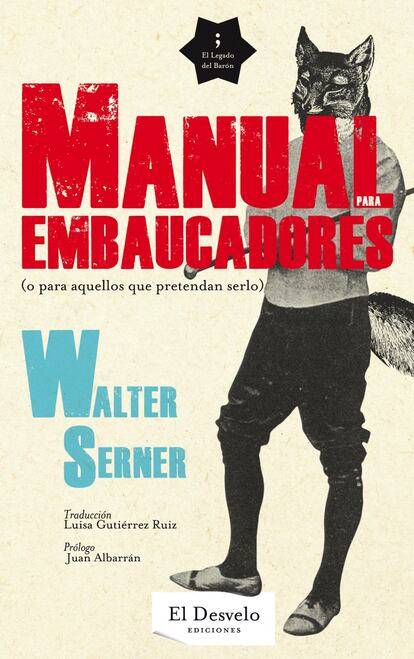

Ocho años después, engordó el breve tomo con una batería de 600 aforismos, chispazos verbales y consejos prácticos, conformando así lo que en español, en la cuidada versión de El Desvelo Ediciones, se titula Manual de embaucadores (o para aquellos que pretendan serlo). Imaginen una contraparte del famoso Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Obviamente, Serner no se dirigía a los viajantes de comercio: apuntaba a los aspirantes a rastacueros. Y la crudeza de sus afirmaciones hace que no sea una lectura adecuada para los actuales militantes de lo políticamente correcto.

Manual de embaucadores se puede paladear como misivas de la vida burguesa en el periodo de entreguerras, cuando cualquier viajero sabía que sería recibido con curiosidad en la buena sociedad de la ciudad que visitara, siempre que tomara precauciones con el hotel que eligiera y conservara a mano el horario de ferrocarriles, para una eventual huida.

Serner partía de un descreimiento básico: “Hábil es aquel que no infringe la ley. Más hábil el que no confía en ella. Y el más hábil quien continuamente recuerda que solo los funcionarios estatales pueden quebrantarla impunemente.” Sabía que sus apetitos tendían a colocarle fuera de la ley: “Si no sabes parar allí donde comienza el mal gusto y termina la normal codicia de dinero, pronto estarás entre rejas y con razón”.

Entendía los lubricantes de las relaciones humanas: “Elogia con frecuencia. Admira rara vez. No critiques nunca”. Recomendaba la moderación en todo, incluidas las artimañas: “Un truco que te ha salido mal no debes repetirlo en la misma ciudad y uno que ha salido bien, básicamente tampoco”.

Desconfiaba de las armas, aunque sus andanzas le acercaran a los bajos fondos: “Jamás lleves un arma contigo: caerás en la tentación de usarla.” Con todo, entendía el poder afrodisíaco de las pistolas: “Puedes ganar el favor de una esnob si le envías dentro de una bombonera una pequeña Browning. En ningún caso olvides, tan pronto como hayas conseguido todo, quitársela en secreto”.

Desdichadamente, Sermer descuidó una de sus recomendaciones más reiteradas: preparar siempre un plan de fuga. En los años treinta, se casó con su novia berlinesa y se instaló en Praga como profesor de idiomas. Pero los nazis le habían fichado: aparte de “autor inmoral”, tenía origen judío, aunque oficialmente era cristiano. En 1942, él y su esposa fueron detenidos y “enviados al Este”. Su rastro termina en Lituania, asesinados y enterrados en el bosque de Biķernieki.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.