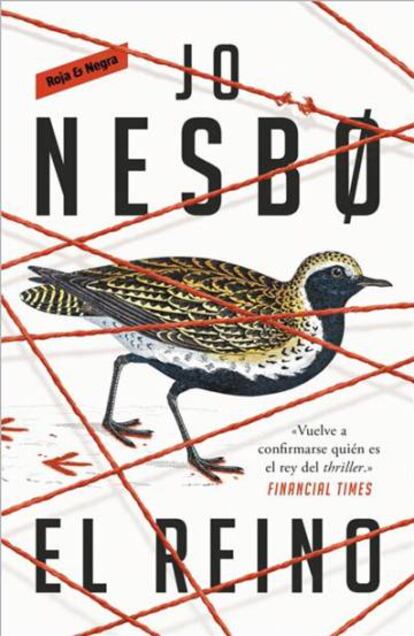

Lea las primeras páginas de ‘El reino’, el ‘thriller’ más literario de Jo Nesbo

El autor noruego deja a un lado a Harry Hole para dar un salto en su carrera con esta novela situada en una comunidad pequeña en una montaña. Una historia que habla de la familia, los secretos y los malos presagios y de la que ofrecemos este avance en exclusiva

El hijo pródigo vuelve de Estados Unidos con su prestigio y su enigmática mujer. Allí se encuentra con Roy, su hermano, un tipo solitario de las montañas, experto en pájaros. Pero en las comunidades pequeñas, y esta lo es, no es tan fácil olvidar o que la gente olvide. Y el pasado pesa. Bienvenidos a El reino, la gran apuesta literaria de Jo Nesbo.

Prólogo

Era el día que murió Dog. Yo tenía dieciséis años, Carl quince. Unos días antes papá nos había enseñado el cuchillo de caza con el que lo maté. Tenía una hoja ancha que brillaba al sol y unas ranuras a los lados. Papá nos explicó que las ranuras servían para desviar la sangre cuando descuartizas la presa. Solo con oír eso Carl se puso pálido y papá preguntó si iba a vomitar en el coche otra vez. Creo que por ese motivo Carl se propuso matar de un disparo lo que fuera, cualquier cosa, y si hacía falta descuartizarlo, convertirlo en trocitos de mierda.

–Después lo freiré y nos lo comeremos –dijo frente al granero, yo con la cabeza metida en el motor del Cadillac DeVille de papá–. Él, mamá, tú y yo. ¿Vale?

–Vale –dije mientras giraba la tapa del distribuidor para encontrar el contacto. –Y también le daré algo a Dog –dijo–. Habrá suficiente para todos.

–Por supuesto –dije. Papá siempre decía que le había puesto Dog porque en ese momento no se le ocurrió otra cosa. Pero yo creo que le encantaba ese nombre. Era como él, que nunca decía más que lo imprescindible y era tan americano que solo podía ser noruego. Quería mucho a ese animal. Sospecho que apreciaba más su compañía que la de cualquier ser humano.

Puede que nuestra granja en la montaña no sea gran cosa, pero tiene vistas y pastos, lo que bastaba para que papá lo llamara su reino. Un día tras otro, desde mi puesto permanentemente inclinado sobre el Cadillac, veía a Carl alejándose con el perro de papá, la escopeta de perdigones de papá y su cuchillo. Veía cómo se transformaban en dos puntitos sobre la montaña desnuda. Pero nunca oía ningún disparo. De vuelta a la granja Carl siempre decía que no había pájaros, y yo me callaba, a pesar de que había visto una bandada de perdices detrás de otra levantando el vuelo desde la ladera e indicándome más o menos dónde se encontraban Carl y Dog. Entonces llegó el día en que por fin se oyeron disparos. Di tal respingo que me golpeé la cabeza con el capó. Me limpié el aceite de los dedos y miré hacia la ladera cubierta de brezo mientras el sonido seguía reverberando como un trueno sobre el pueblo que había junto al lago Budalsvannet. Diez minutos después Carl llegó corriendo a la granja y, cuando calculó que estaba lo bastante cerca para que papá o mamá pudieran verlo desde la casa principal, redujo la velocidad. Dog no iba con él. Tampoco llevaba la escopeta. Supongo que ya entonces comprendí más o menos lo que había pasado y salí a su encuentro. Al verme se dio media vuelta y desanduvo sus pasos lentamente. Cuando le di alcance vi que tenía las mejillas llenas de lágrimas.

–Lo he intentado –dijo entre sollozos–. Han levantado el vuelo, eran muchas y he apuntado, pero no he sido capaz. Quería que oyerais que al menos lo había intentado, pero he bajado la escopeta y he apretado el gatillo. Y cuando los pájaros han desaparecido y he mirado, he visto a Dog tendido en el suelo.

–¿Muerto? –pregunté.

–No –dijo Carl, y se echó a llorar desconsoladamente–. Pero… se está muriendo. Sangra por la boca y tiene los ojos destrozados. Está tirado en el suelo gimiendo y temblando.

–Corre –dije. Corrimos. Al cabo de unos minutos vi algo que se movía entre el brezo. Era una cola, la cola de Dog, que nos había olido. Lo observamos desde arriba. Los ojos del perro parecían dos yemas de huevo rotas.

–No hay nada que hacer –dije, y no porque yo sea un veterinario experimentado como cualquier vaquero de las películas del Oeste, sino porque, si ocurría un milagro y Dog sobrevivía, la vida de un perro de caza ciego no valía la pena–. Tienes que pegarle un tiro.

–¿Yo? –exclamó Carl, como si no se creyera que yo hubiera siquiera propuesto que él, Carl, le quitara la vida a lo que fuera. Le miré. Miré a mi hermano pequeño.

–Dame el cuchillo –dije. Me pasó el cuchillo de caza de nuestro padre. Le puse una mano encima de la cabeza a Dog, que me lamió el antebrazo. Lo cogí por la piel del pescuezo y le corté el cuello con la otra. Pero fui demasiado cauto. No pasó nada, Dog solo se retorció. No llegué al fondo hasta el tercer intento y fue como cuando cortas el cartón de un zumo demasiado abajo, la sangre pareció derramarse como si hubiera estado esperando a que la liberaran.

–Así –dije dejando caer el cuchillo en el brezo. Vi la sangre en las ranuras y me pregunté si el chorro de sangre me habría salpicado la cara, porque sentí que algo caliente se deslizaba por mi mejilla.

–Estás llorando –dijo Carl.

–No se lo digas a papá.

–¿Que has llorado? –Que no has sido capaz de sacrificar… que no lo has sacrificado. Diremos que yo tomé la decisión, pero que lo has hecho tú. ¿De acuerdo? Carl asintió.

–De acuerdo.

Me cargué el cuerpo del perro al hombro. Pesaba más de lo que parecía y se me escurría. Carl se ofreció a llevarlo, pero cuando le dije que no lo noté aliviado. Dejé a Dog ante la rampa del granero, entré en la casa y busqué a papá. Le di la explicación que habíamos acordado mientras volvíamos. No dijo nada, se limitó a ponerse en cuclillas delante de su perro y asintió con la cabeza como si de alguna manera hubiera esperado que ocurriera algo así, como si fuera culpa suya. Luego se puso en pie, le quitó la escopeta a Carl y se colocó el cuerpo de Dog bajo el brazo.

–Vamos –dijo subiendo la rampa del granero. Puso a Dog en un lecho de paja y esta vez se arrodilló, agachó la cabeza y murmuró unas palabras, creo que uno de esos salmos americanos que se sabía. Observé a mi padre, un hombre al que había visto durante toda mi corta vida, pero nunca así. Destrozado. Cuando se volvió hacia nosotros, seguía estando pálido, pero ya no le temblaban los labios y su mirada reflejaba la serena determinación de siempre.

–Ahora nos toca a nosotros –dijo. Y así fue. A pesar de que papá nunca nos había pegado, me pareció que Carl se encogía a mi lado. Papá acarició el cañón de la escopeta.

–¿Quién de vosotros fue el que… –dijo y, mientras buscaba las palabras, acariciaba la escopeta una y otra vez– le clavó el cuchillo a mi perro? Carl pestañeó una y otra vez como si estuviera aterrorizado. Abrió la boca.

–Fue Carl –repliqué–. Pero fue a mí a quien se le ocurrió que había que hacerlo y que debía ocuparse él.

–¿Ah, sí? –Papá miró a Carl y después a mí otra vez–. ¿Sabéis una cosa? Mi corazón está llorando. Llora y solo me queda un consuelo. ¿Sabéis cuál es?

Nos quedamos callados, porque cuando papá hablaba así no debíamos responder.

–Que tengo dos hijos que hoy han demostrado ser unos hombres. Que han asumido responsabilidades y tomado decisiones. ¿Sabéis en qué consiste el tormento de elegir? Lo que te angustia es el hecho de elegir, no la decisión que acabes tomando. El saber que, elijas lo que elijas, pasarás noches en vela torturándote con la duda de si hiciste lo correcto. Podríais haber huido de esta elección, pero hicisteis frente a una decisión dolorosa. Dejar que Dog viviera y sufriera, o dejar que Dog muriera y ser sus asesinos. Hace falta mucho valor para no escaquearse cuando uno se encuentra ante una situación como esta. Tendió sus grandes manos. Una se posó en mi hombro, la otra en el de Carl, un poco más arriba. Cuando volvió a hablar, el timbre de su voz me recordó a Armand, el predicador.

–Lo que diferencia a los hombres de las bestias es la capacidad de no elegir el camino más fácil, sino el de moral más elevada.

–Volvía a tener los ojos velados por las lágrimas–. Soy un hombre hundido, pero estoy muy orgulloso de vosotros, chicos. No solo era el discurso más intenso, sino también el más largo y coherente que había escuchado en boca de mi padre. Carl se echó a llorar, y la verdad es que yo mismo tenía un puto nudo en la garganta.

–Ahora vamos a contárselo a mamá. La idea no podía espantarnos más. Mamá tenía que darse un largo paseo cada vez que papá iba a sacrificar una cabra, y regresaba con los ojos enrojecidos. De camino hacia la casa papá se rezagó un poco para hablar conmigo en un aparte.

–Antes de que ella oiga tu versión de los hechos, será mejor que te laves las manos más a fondo –dijo.

Levanté la vista, preparado para lo que pudiera venir, pero en su rostro solo vi calma y cansada resignación. Luego me acarició la nuca. Que yo recordara, nunca antes lo había hecho. Y nunca volvió a hacerlo.

–Tú y yo somos iguales, Roy. Somos más duros que la gente como mamá y Carl. Así que tenemos que cuidar de ellos. Siempre. ¿Lo entiendes?

–Sí.

–Somos una familia. Nos tenemos los unos a los otros, a nadie más. Amigos, novias, vecinos, gente del pueblo, el Estado. Todos son una ilusión y no valen una mierda el día que de verdad los pones a prueba. Entonces somos nosotros contra ellos, Roy. Nosotros contra todos los demás. ¿Vale?

–Vale.

I

Lo oí antes de verlo. Carl había regresado. No sé por qué me acordé de Dog, habían pasado veinte años, pero tal vez sospeché que esa vuelta repentina e inesperada se debía al mismo motivo de entonces. El motivo de siempre. Necesitaba la ayuda de su hermano mayor. En ese momento yo estaba en el patio y miré el reloj. Dos y media. Solo me había mandado un mensaje para avisar de que llegarían sobre las dos. Pero mi hermano pequeño siempre ha sido optimista y promete un poco más de lo que puede cumplir.

Observé el paisaje. Lo poco que asomaba entre la capa de nubes que se extendía a mis pies. Al otro lado del valle la colina parecía flotar sobre un mar grisáceo. Aquí, en las alturas, la vegetación empezaba a cobrar los tonos rojizos del otoño. El cielo sobre mi cabeza estaba azul y límpido, como la mirada inocente de una muchacha. El aire era frío y beneficioso, y si respirabas hondo te escocía en los pulmones. Me parecía estar solo en el mundo, como si este fuera únicamente para mí. Bueno, un mundo consistente en un monte Ararat con una granja en la cima.

A veces los turistas tomaban la carretera de curvas y acudían a contemplar las vistas; tarde o temprano, acababan en nuestro patio. Solían preguntar si yo seguía llevando la pequeña explotación. Esos idiotas la llamaban pequeña porque, seguramente, creían que una granja de verdad tenía que ser como las del llano, con grandes campos de cultivo, graneros inmensos y enormes y ostentosas viviendas. No habían visto los destrozos que una tormenta de las montañas podía ocasionar en un tejado demasiado grande, ni habían intentado encender una chimenea en una habitación excesivamente espaciosa cuando fuera hace treinta grados bajo cero y el viento se cuela por las paredes. No sabían la diferencia entre la tierra cultivada y la virgen, que en una granja de montaña pastorean los rebaños y puede ser un reino despoblado, pero mucho más grande que los llamativos campos de cereales de las tierras bajas.

Quince años había vivido aquí en soledad, pero eso se iba a acabar. Un V8 rugió y siseó en algún lugar bajo la cubierta de nubes. Sonaba tan cerca que ya debía de haber pasado la llamada «Japansvingen», a mitad del ascenso. El conductor aceleró, levantó el pie del pedal, tomó una de las curvas cerradas y volvió a acelerar. Cada vez más cerca. Se notaba que no era la primera vez que conducía por aquellos vericuetos. Y cuando pude distinguir los matices del sonido del motor, los profundos suspiros al cambiar de marcha, el bajo profundo que solo tiene un Cadillac a pocas revoluciones, supe que era un DeVille. Igual que el enorme vehículo negro que tuvo papá. Por supuesto. El agresivo morro de la parrilla de un DeVille asomaba por lo que llamábamos «Geitesvingen». También negro, pero un modelo más reciente, supuse que del 85. Pero con los mismos adornos.

El coche se acercó y el conductor bajó la ventanilla. Tenía la esperanza de que no se me notara que el corazón me iba a mil. ¿Cuántas cartas, mensajes y correos electrónicos habríamos intercambiado en todos estos años? No muchos. Sin embargo, ¿había pasado un solo día sin que pensara en Carl? Probablemente no. Pero era mejor echarle de menos que tener que ocuparme de sus problemas. Lo primero que noté es que había envejecido.

–Perdón, caballero, ¿sabe usted si esta granja pertenece a los famosos hermanos Opgard?

Luego sonrió. Me dirigió una de sus sonrisas cálidas e irresistibles, y fue como si para su rostro no hubiera pasado el tiempo, como si el calendario que me decía que habían transcurrido quince años desde la última vez que lo había visto estuviera equivocado. Pero su mirada también transmitía cierto cálculo, como si estuviera comprobando la temperatura del agua antes de bañarse. No tenía ganas de reírme. Todavía no. Pero no pude evitarlo. Mi hermano se bajó del coche y abrió los brazos. Me acerqué y nos fundimos en un abrazo. Algo me dice que debería haber sido al revés. Que era yo, el hermano mayor, quien debería haber abierto los brazos para recibir a quien regresaba a casa. Pero en algún momento del pasado el reparto de papeles entre Carl y yo se había vuelto muy confuso. Había crecido más que yo, tanto física como personalmente, y, al menos cuando nos encontrábamos en compañía de terceros, era él quien llevaba la batuta. Cerré los ojos, tiritando, y aspiré el olor a otoño, a Cadillac, a mi hermano pequeño. Llevaba alguna clase de fragancia masculina, como las llaman. La puerta del pasajero se había abierto. Carl me soltó y me hizo rodear el prominente capó del coche hacia donde ella esperaba mirando el valle.

–Este lugar es precioso –dijo.

Era una mujer menuda y delgada, pero tenía la voz grave. Se le notaba un fuerte acento y la entonación era incorrecta, pero al menos hablaba noruego. Me pregunté si habría ensayado la frase durante el viaje, si había resuelto decir aquello, fuera o no fuera cierto, para caerme bien, tanto si yo quería como si no. Luego se volvió hacia mí y sonrió. Lo primero que vi fue que su rostro era blanco. No es que fuera pálido, sino que era blanco como la nieve y reflejaba la luz hasta el punto de que era difícil distinguir su contorno. Lo segundo, que tenía un párpado medio caído, como una persiana, como si la mitad de ella estuviera adormilada. Pero la otra mitad parecía estar muy despierta. Un ojo castaño, vivaz, que me miraba atentamente; llevaba el pelo, de un rojo llameante, muy corto. Vestía un sencillo abrigo negro sin cintura y debajo tampoco se insinuaba forma alguna, solo un jersey negro de cuello alto que asomaba entre las solapas. La primera impresión era que se trataba de un chaval enclenque, fotografiado en blanco y negro, al que hubieran coloreado el cabello a posteriori.

A Carl siempre se le habían dado bien las mujeres, por lo que tengo que reconocer que estaba sorprendido. No es que no fuera mona, supongo que lo era, pero no era una «tía buena», como dicen por aquí. Seguía sonriendo y, puesto que los dientes no se distinguían gran cosa de la piel, eran igual de blancos. Carl también tenía los dientes blancos, siempre los tuvo, no como yo. Solía bromear con que los suyos los blanqueaba el sol porque sonreía mucho más que yo. A lo mejor por eso se habían enamorado, por los dientes blancos. La imagen en el espejo. Porque, aunque Carl era alto y fornido, de pelo rubio y ojos azules, vi el parecido al instante. Cierta visión positiva de la vida, como suele decirse. Optimismo, la voluntad de ver lo mejor del ser humano. En ellos mismos y en los demás. Bueno, en realidad todavía no conocía a la chica.

–Esta es… –empezó Carl.

–Shannon Alleyne –lo interrumpió ella ofreciéndome una mano tan pequeña que tuve la sensación de agarrar una pata de gallina. –… Opgard –añadió Carl orgulloso. Shannon Alleyne Opgard quería sostener mi mano más rato. En eso también reconocí a Carl. Hay gente con más prisa por caer en gracia que otra.

–¿Jet lag? –dije, y me arrepentí de haberlo dicho, me sentí un idiota por preguntar. No porque no supiera lo que era jet lag, sino porque Carl sabía que yo no había cambiado de zona horaria en mi vida y que, por eso mismo, su respuesta no significaría mucho para mí. Carl negó con la cabeza.

–Aterrizamos hace dos días. Tuvimos que esperar que llegara el coche, venía en barco.

Asentí con la cabeza y miré la matrícula. MC Monaco. Exótico, pero no lo bastante como para pedir que me dieran las placas si pensaban registrarlo aquí. En el despacho de la gasolinera yo tenía colgadas matrículas en desuso de la Guayana Francesa, Birmania, Basutolandia, Honduras Británica y Johor. El listón estaba alto. Shannon nos miraba a los dos. Sonrió. No sé por qué, tal vez solo se alegraba de ver a Carl con su hermano mayor, su único pariente cercano, riendo juntos. Quizá se alegraba de que la pequeña tensión que había habido al principio se hubiera evaporado. De que él, ellos, fueran bienvenidos en casa.

–¿Le enseñas la casa a Shannon mientras saco las maletas? –preguntó Carl y abrió el trunk, como lo llamaba papá.

–Seguramente tardaremos el mismo tiempo –le murmuré a Shannon, que me seguía.

Dimos la vuelta a la casa hacia la puerta principal orientada al norte. Sinceramente, no sé por qué papá no quiso que la puerta diera al patio y la carretera. Tal vez porque al salir por la mañana le gustaba tener a la vista todas nuestras tierras. O porque era más importante que el sol calentara la cocina que el recibidor. Cruzamos el umbral y abrí una de las tres puertas.

–La cocina –dije dándome cuenta de que olía a grasa rancia. ¿Había sido siempre así?

–Qué bonita –mintió ella. Vale que yo la había ordenado y hasta fregado, pero bonita no era. Con los ojos como platos y quizá un poco de preocupación, su mirada siguió el tubo de la chimenea que salía de la estufa de leña y atravesaba un agujero serrado en el techo en dirección al primer piso.

Papá lo había llamado carpintería fina, un hueco perfectamente redondo por donde pasaba el tubo y que evitaba que se incendiara la madera. En tal caso sería, junto con los agujeros redondos de la caseta del retrete que estaba fuera de la casa, el único ejemplo de dicha carpintería fina en toda la granja. Encendí y apagué la luz para demostrarle que al menos teníamos electricidad.

–¿Café? –pregunté y abrí el grifo.

–Gracias, puede que más tarde. Se había aprendido las expresiones de cortesía noruegas.

–Carl querrá –dije abriendo la alacena.

Revolví el interior hasta que di con la cafetera. De hecho había comprado café molido por primera vez en… mucho tiempo. A mí me valía con café instantáneo. Al acercar la cafetera al grifo advertí que, llevado por la costumbre, había abierto el agua caliente. Noté que me ardían las orejas. Pero ¿quién ha dicho que es penoso hacer el café instantáneo con agua caliente del grifo? El café es café y el agua es agua.

Puse la cafetera en la placa, la encendí y di un par de pasos hasta la puerta de una de las dos habitaciones que flanqueaban la cocina. Una era el comedor, que permanecía cerrado en invierno pues hacía de barrera contra los vendavales que soplaban desde el oeste y comíamos en la cocina. Al otro lado se encontraba el cuarto de estar, con estanterías, televisor y una estufa de leña. La terraza acristalada orientada al sur era la única extravagancia que papá se había permitido en la casa.Él la llamaba el porche y mamá el jardín de invierno, a pesar de que en invierno estaba cerrada, por supuesto, y protegida por una barricada de contraventanas. Pero en verano papá se sentaba allí a mascar tabaco de la marca Berry y a beber una Budweiser o dos, y ambas cosas resultaban extravagantes. Para comprar la pálida cerveza americana había que ir a la ciudad, y las cajitas plateadas del tabaco de mascar Berry se las mandaba desde el otro lado del océano un pariente americano. Papá me explicó muy pronto que, a diferencia de la mierda sueca, el tabaco de mascar americano pasa por un proceso de fermentación, y eso se nota en el sabor.

–Como el bourbon –decía papá, que afirmaba que los noruegos consumían esa mierda sueca porque no habían probado nada mejor. Bueno, al menos yo sí lo sabía y, cuando empecé a mascar tabaco, escogí la marca Berry. Carl y yo solíamos contar las botellas vacías que mi padre iba dejando en el alféizar de la ventana. Sabíamos que si bebía más de cuatro podía echarse a llorar, y nadie quiere ver llorar a su padre. Ahora que lo pienso, puede que por eso yo rara vez bebiera más de una cerveza o dos. No quería llorar. Carl tenía borracheras alegres, quizá por eso sentía menos necesidad de ponerse límites.

Todo esto iba yo pensando, sin decir nada, mientras subíamos la escalera y le mostraba a Shannon el dormitorio más grande, que papá llamaba «the master bedroom».

–Fantástico –dijo.

Quería mostrarle el baño nuevo, que ya no era nuevo, pero sí era la pieza más nueva que había en la casa. Supongo que si le contara a Shannon que nos habíamos criado sin baño no me creería. Que nos lavábamos en el piso de abajo, en la cocina, con agua que calentábamos en la estufa. Que el baño llegó después del accidente de coche.

Si era cierto lo que Carl había escrito, que ella era de Barbados, de una familia que se había podido permitir mandarla a estudiar a Canadá, era natural que le costara imaginar que al bañarme compartía el agua gris con mi hermano y que en pleno invierno temblábamos de frío en aquel barreño. Mientras que papá, paradójicamente, tenía un Cadillac DeVille aparcado en el patio porque había que tener un coche en condiciones.

La puerta del cuarto de los niños se había atascado, así que tuve que pegarle unos tirones al pomo. Cuando al fin la abrí, me envolvieron los recuerdos y una vaharada de olor a cerrado, como si se tratara de un armario lleno de ropa vieja que hubiera olvidado. Junto a la pared había un escritorio con dos sillas alineadas. Enfrente, una litera ocupaba el resto del espacio. En un extremo, saliendo del agujero del suelo, se veía el tubo de la estufa de la cocina.

–Aquí dormíamos Carl y yo. Shannon señaló la litera con un movimiento de la cabeza.

–¿Quién se ponía arriba?

–Yo. El mayor. –

Pasé un dedo por el polvo que cubría el respaldo de una de las sillas–. Me trasladaré aquí y os dejaré el dormitorio grande. Me miró horrorizada.

–Pero, Roy, no queremos que… Me concentré en mirar el ojo que tenía abierto. ¿No es un poco raro tener los ojos castaños cuando eres pelirroja y tu piel es blanca como la nieve?

–Vosotros sois dos y yo, uno. No hay problema, ¿vale? Echó otro vistazo al cuarto juvenil.

–Gracias –dijo. La acompañé a la habitación de mamá y papá. Había ventilado a fondo. No me gusta notar el olor de la gente, independientemente de que sea bueno o malo. Salvo el de Carl. Carl quizá no oliera bien, pero olía como debía oler. Olía a mí. A nosotros. Cuando Carl se ponía enfermo en invierno, lo que ocurría con frecuencia, me metía en su cama. Siempre olía como debía oler, aunque estuviera sudando de fiebre y el aliento le apestara a vómito. Yo inhalaba el olor de Carl y, tiritando de frío, me arrimaba a su cuerpo ardiente, y el calor que él desprendía me calentaba los huesos. La fiebre de uno era la estufa del otro. Vivir en la montaña te convierte en un hombre práctico.

Shannon se acercó a la ventana y miró fuera. Se había dejado el abrigo abrochado. Supongo que le parecía que en la casa hacía frío. Era septiembre. En invierno lo iba a pasar muy mal. Oí a Carl subiendo las maletas por la angosta escalera.

–Carl dice que no sois ricos –dijo–. Pero que todo lo que se ve desde aquí os pertenece a los dos.

–Así es. Pero no son más que pastos.

–¿Pastos?

–Tierras sin cultivar –dijo Carl desde la puerta sonriendo sin aliento–. Pastos para ovejas y cabras. En una granja de montaña se puede cultivar muy poca cosa. Como ves, apenas hay árboles. Pero algo haremos con la línea del horizonte. ¿No te parece, Roy?

Asentí con la cabeza lentamente, como había visto hacer a los campesinos cuando era niño. Entonces yo creía que sus frentes arrugadas ocultaban tales pensamientos y de tanta complejidad que hubieran tardado demasiado en explicarlos, o les habría sido imposible expresarlos en el sencillo dialecto del pueblo. Además, esos hombres mayores parecían entenderse entre sí de forma telepática, puesto que cuando uno asentía en silencio los demás también lo hacían. En ese momento también yo asentía con la cabeza, aunque a duras penas entendía muchas más cosas ahora que entonces.

Por supuesto que podría haberle preguntado a Carl, pero no me habría respondido. Tendría respuestas, sí, muchas, pero no la respuesta. Quizá ni siquiera la necesitara. Estaba contento de que Carl hubiera vuelto a casa y de momento no tenía intención de molestarlo con esa pregunta: ¿por qué demonios había vuelto?

–Qué bueno es Roy –dijo Shannon–. Nos ha dejado esta habitación.

–Imagino que no habrás vuelto para instalarte en el cuarto de los niños –dije. Carl asintió con la cabeza. Despacio.

–A cambio, esto no es gran cosa –dijo mostrándome un gran cartón. Vi al instante lo que era. Tabaco de mascar Berry.

–Joder, cómo me alegro de volver a verte, hermano –dijo Carl con voz llorosa. Se acercó y volvió a rodearme con sus brazos. Esta vez me abrazó de verdad. Yo también. Sentí que se cuerpo se había ablandado un poco, estaba más gordo. Noté la piel de su mejilla más floja, y la barba raspaba aunque iba recién afeitado. El traje de lana que llevaba parecía de buena calidad, y la camisa; antes nunca llevaba camisa. Incluso hablaba diferente, tenía el acento de ciudad que empleábamos para imitar a mamá. Pero nada de eso importaba. Olía como siempre. Olía a Carl. Me apartó para observarme. Los ojos, de una belleza femenina, le brillaban. Joder, seguro que los míos también.

–El café está listo –dije con voz un poco entrecortada y fui hacia la escalera. Esa noche me quedé escuchando en la cama. Quería notar si la casa tenía otros sonidos ahora que había más gente otra vez. No era el caso. Crujía, carraspeaba y silbaba como siempre. También estaba pendiente de los ruidos que llegaban del master bedroom. Aunque los dos dormitorios están separados por el baño, las paredes son tan finas que se oye todo, y podía distinguir voces.

¿Estarían hablando de mí? ¿Le estaría preguntando Shannon a Carl si su hermano mayor siempre era tan callado? ¿Si me había gustado el chili con carne que ella había cocinado? ¿Si a ese hermano silencioso le había gustado de verdad el regalo que ella le había traído y que le había costado mucho conseguir a través de familiares, una matrícula usada de Barbados? ¿No le había caído bien a su hermano mayor? Y Carl respondía que Roy era así con todo el mundo, que tenía que darle tiempo. Y ella diría que pensaba que tal vez Roy estaba celoso de ella, que seguro que Roy sentía que le había quitado a su hermano, el único que tenía. Y Carl se echaría a reír y le diría que no debía darle vueltas a eso después de un día nada más, que todo se arreglaría. Y ella apoyaría la cabeza en su hombro y diría que seguramente tenía razón, pero que se alegraba de que Carl no fuera como su hermano. Que en un país con un índice de criminalidad casi inexistente era raro que alguien fuese por la vida mirando alrededor como si temiera que fueran a atacarle. Quizá estuvieran haciéndolo. En la cama de mamá y papá.

–¿Quién se puso arriba? –les preguntaría por la mañana en el desayuno–. ¿El mayor?

Observaría sus gestos de sorpresa. Al salir notaría el aire de la mañana, me metería en el coche, soltaría el freno de mano, sentiría un hormigueo, vería Geitesvingen acercándose. Del exterior llegó una nota bella, larga y triste. Un chorlito dorado. El ave solitaria de la montaña, un ave flacucha y seria. Un pájaro que te sigue cuando sales a caminar, te cuida, pero siempre a una distancia segura. Como si tuviera demasiado miedo para hacer un amigo, pero a la vez necesitara alguien que lo escuchara cuando canta a su soledad.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.