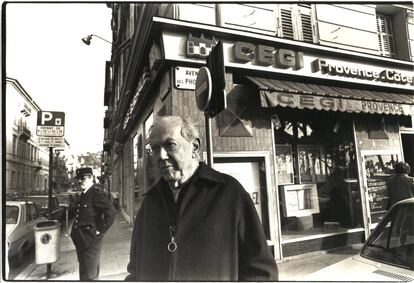

Graham Greene en la Costa Azul

En un diminuto apartamento que daba al puerto de Antibes pasaba sus últimos años el escritor, sentado en un butacón frente al mar con doce botellas de J&B

Tendida a lo largo de la bahía, Niza era ya una ciudad pasada de moda, con cierto aire destartalado, que se había convertido en un reino de abuelitas de cabello azul y de viejos muy bronceados, todos deambulando por el paseo de los Ingleses tirados por un caniche hacia el más allá. Lejanos ya sus tiempos de gloria, ahora Niza estaba penetrada por los hampones, de modo que para triunfar solo te daba dos salidas, ser macarra o caniche.

Sentado en un banco del paseo, mientras aspiraba a tener los mismos derechos humanos que una mascota, me puse a leer el periódico de la región, que traía bellos crímenes provenzales. Gaetano Zampa, rey de la mafia marsellesa, amaneció suicidado aquel día de julio de 1984. A partir de ese momento por toda la Riviera no había cesado el tiroteo. Los rufianes se estaban abriendo paso en el escalafón con una ensalada de plomo.

Quedaban ya lejos los años locos en que Francis Picabia, seguido de una tropa de artistas de vanguardia, Jean Cocteau, Matisse, Picasso, Man Ray, Paul Eluard, había puesto de moda estos parajes. Algunas pálidas musas de Montparnasse bajaban desde París, se instalaban en el Negresco, llenaban la bañera de champán rosa y se cortaban las venas.

Mougins, Juan-les-Pins, Saint-Tropez, Cap d’Antibes, Vallauris, Saint-Paul-de-Vence. Este paisaje aun estaba amparado por la memoria de aquellos bohemios de oro. Desde su última residencia de Notre Dame de Vie, en 1973, Picasso había subido a los infiernos con sombrero de paja, pantalón corto y camiseta de apache. Ahora en los puertos deportivos las popas de los yates estaban pobladas de magnates de la salchicha o del plástico, de jeques del crudo, de reyes destronados. Solo había un personaje que justificaba viajar hasta allí.

En un diminuto apartamento de dos piezas que daba al puerto de Antibes pasaba sus últimos años el escritor Graham Greene, sentado en un butacón frente al mar con doce botellas de J&B alineadas en una estantería de la cocina. Era ya un viejo sonrosado, de ojos azules acuosos y sonrisa bondadosa, que iba a misa los domingos muy planchado, en compañía de su amante Yvonne Cloetta con la que convivió sus últimos 30 años. Aunque se había convertido al catolicismo para casarse con la católica Vivien, su primera esposa, pronto descubrió que lo más sabroso de esta religión era el pecado seguido del perdón, pero nadie como Graham Greene supo manejar con tanto placer literario la culpa y el remordimiento hasta darle el sentido a su vida como novelista, espía, esposo infiel, amante apasionado y viajero por los lugares más turbios del planeta.

Un verano con 18 años tumbado en una hamaca leí la novela El poder y la gloria, la historia de un sacerdote lujurioso y alcoholizado quien durante la revolución de México, a salvo fuera de la frontera, vuelve a cruzarla hacia este lado para darle el sacramento a un agonizante y muere fusilado. Aquellas vacaciones en el cine de verano al lado de casa pasaban la película El tercer hombre. De noche desde la cama oía la cítara de Anton Karas que me traía la memoria de una Viena derruida, llena de espías, y a Orson Welles al pie de la noria del Prater.

Aquel día, mientras leía que en la Riviera iban ya 21 fiambres bien baleados, vi cruzar por el paseo de los Ingleses al escritor en compañía, tal vez, de su amante. Le seguí con la mirada hasta que se perdió confundido entre otros jubilados arrastrados por su perro. En ese momento Graham Greene había emprendido una lucha directa contra todos los hampones que se habían apoderado de Niza amparados por los políticos. El panfleto J'acusse (1982) era una prueba de que en aquel anciano ligeramente encorvado sobre sus piernas largas, autor de El americano impasible, quedaba todavía el fuego de un luchador. Poco después abandonó su apartamento de Antibes y se fue a Vevey, un pueblo de Suiza a morir junto a su hija. El funeral fue como una secuencia de cualquiera de sus novelas. A un lado de los bancos estaba Vivien, de 86 años, de la que no se había divorciado. Al otro lado estaba Yvonne, de 60 años, que tampoco se había separado de su marido. En medio estaba Graham Greene dentro del féretro, como siempre entre el cielo y el infierno.