La novela puede (y debe) ser un animal salvaje

En muchos casos las obras de Rudolph Wurlitzer o Robert Cover resultan inexplicables

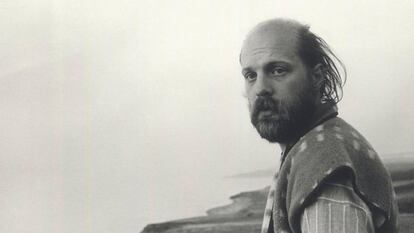

Rudolph Wurlitzer nació en Cincinnati, en 1937. Rudolph es descendiente del tipo que inventó el famoso piano eléctrico. También es el más desconocido de los tipos que destruyeron, brillantemente y a conciencia, a mediados del siglo pasado, la idea de la novela como mero contenedor de una historia. Tipos como John Barth, Robert Coover, Richard Brautigan. Tipos cuyas novelas resultaban inexplicables porque, en muchos casos, no explicaban nada, o lo que explicaban era una digresión de esa nada, o resultaba tan ridículamente inconcebible que mejor ni siquiera intentarlo.

Pensemos por ejemplo en Sombrero Fallout, de Richard Brautigan. Podría describirse así: “Dos tipos ven caer un sombrero mexicano del cielo. Pesa tanto que no puede moverse. El hecho de que no pueda moverse provoca una revuelta popular. Ajeno a todo ello, un escritor echa de menos a su novia. El escritor encuentra en la alfombra un pelo. Sospecha que es suyo. Solo puede ser suyo. Casi pierde la cabeza”. ¿Qué clase de argumento es ese? ¿Es, acaso, un argumento? ¿Por qué habría de serlo?

Sombrero Fallout no debe leerse, como no debe leerse la nebulosa Nog, de Wurlitzer, publicada por la valiente editorial Underwood con soberbia traducción (salir ileso de un pulso narrativo con Lo Desconocido no es nada fácil) de Rubén Martín Giráldez, como se lee una novela cualquiera, esto es, una novela que pretenda llevarte a algún lugar y traerte de vuelta, contarte una historia como se cuentan la historias junto al fuego, sino como un artefacto que pretende jugar contigo y que crea la sensación de que hay algo construyéndose en mitad del caos: la propia experiencia lectora que se transforma en experiencia real.

En el caso de Brautigan es el duelo, un duelo atroz, dolorosísimo (y tiernísimo a la vez, pues nada de lo que contó el casi beatnik Brautigan está exento de una suerte de tierna inocencia infantil), por la pérdida de su chica, y en el de Wurlitzer, el desajuste, el abandono, la propia idea de la vida y sus infinitas posibilidades.

Como en las historias de El hurgón mágico de Robert Coover, en Nog la trama avanza en todas direcciones y en todas a la vez, y la única constante es un yo narrador que ha inventado otro yo (el tal Nog) que no acaba de estar “redondeado del todo”, y del que sabemos que tenía un pulpo, que iba por ahí con ese pulpo, un pulpo metido en una batisfera, que a veces está vivo y a veces está muerto, y que a veces es una atracción de feria y a veces es un trozo de carne que se pudre, o que se pudrió hace mucho tiempo. También hay una chica. Y colchones. Habitaciones. La historia arranca y se detiene y da marcha atrás, elige otro camino, lo sigue. Y el magnetismo es tal que, como en los mutantes vehículos narrativos del propio Martín Giráldez (Magistral, Menos joven) o Javier Avilés (Un acontecimiento excesivo), el lector, embrujado, se deja llevar hasta el final, ese lugar donde todo encaja, o no. Porque no tiene por qué hacerlo. La novela puede (y debe) ser un animal salvaje. Siempre.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.