Hannah Arendt y Gershom Scholem: la librepensadora y el viejo sionista

La correspondencia entre estos dos grandes intelectuales del siglo XX recoge sus sonadas polémicas en torno al movimiento judío, pero también su empeño en salvar el legado de Benjamin

En estos tiempos actuales, ahítos de pasiones políticas desbordadas, constituyen una cura eficaz contra la inercia del pensamiento los escritos de Hannah Arendt (1906-1975), judeoalemana, exiliada a causa del nazismo y ciudadana norteamericana. Sus obras están presentes en castellano, bien traducidas y con abundantes reediciones. La editorial Página Indómita, por ejemplo, publicó recientemente algunos de sus artículos; en 2017 vieron la luz la sintética biografía intelectual de Arendt firmada por José Lasaga (Eila), y otra visión general de sus ideas de Agustín Serrano (RBA). Ahora, Trotta publica las cartas cruzadas entre Arendt y el célebre estudioso de la cábala y la mística judía Gershom Scholem (1897-1982). Ambos corresponsales se profesaban mutuo afecto y admiración, lo cual no impidió que tuvieran sus desencuentros intelectuales, al tener visiones diferentes en asuntos tan cruciales como el sionismo o la interpretación del antisemitismo.

La edición original de esta correspondencia es reciente. En 2010 apareció completa por primera vez en alemán en la magnífica edición de Marie Luise Knott; en ésta se basa la excelente traducción castellana.

Una parte mínima de estas cartas se conoce en español: las misivas en las que Scholem polemizó con Arendt a raíz del escándalo mundial causado por la publicación en 1963 en Estados Unidos de su libro Eichmann en Jerusalén. Un informe sobre la banalidad del mal (Lumen). El resto, en las que se trata mucho de Walter Benjamin y de los desvelos por publicar sus escritos, así como otras tantas cartas en las que los corresponsales abordan asuntos vinculados con su mutua cooperación con la Jewish Cultural Reconstruction —asociación para la restitución de los bienes culturales judíos requisados por los nazis—, son inéditas y revelan aspectos del trabajo de Arendt en Estados Unidos y Europa sobre los que se sabía poco.

El cabalista era un crítico moderado de los errores de su pueblo; ella, en cambio, se mostraba dura, irreverente y contraria a un Estado judío

Scholem, cuyo verdadero nombre de pila era Gerhard, judío de familia asquenazí, nació en Berlín; con 26 años emigró a Palestina. Sionista convencido, se consagró a sus estudios sobre judaísmo y cábala. Impartió clases en la Universidad Hebrea de Jerusalén y participó activamente en la fundación del nuevo Estado de Israel (1948). Su autoridad intelectual creció en el mundo entero, viajó con frecuencia a Europa y fue presidente de la Academia de Ciencias y Humanidades israelí. En castellano contamos con sus obras más importantes: Las grandes tendencias de la mística judía (Siruela) y Los orígenes de la cábala (Paidós), así como con la Correspondencia con Walter Benjamin (Trotta).

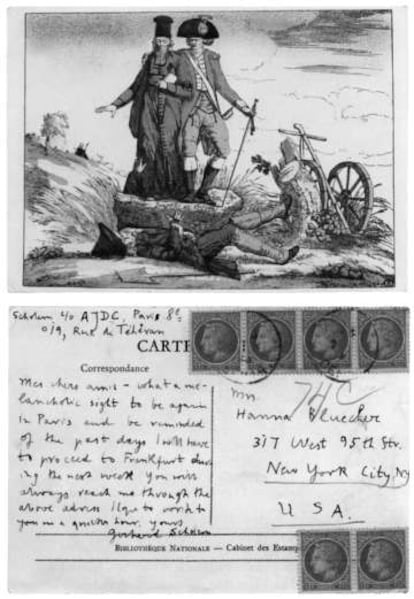

Scholem trabó amistad con Arendt en 1939, cuando ella estaba exiliada en París, pasando penalidades, junto a su segundo marido, Heinrich Blücher, y miles de exiliados alemanes. Entre ellos se hallaba Benjamin, hundido en la miseria material y psicológica, amigo del matrimonio. Arendt lo llamaba con cariño Benji e intentó buscarle trabajo y animarlo en su soledad desesperanzada. Benjamin, íntimo de Scholem, fue el primero en hablarle de aquella mujer “fascinante”.

En estas cartas surgen a menudo los nombres de Hans Jonas, Günther Anders, Adorno, Horkheimer o Bertolt Brecht, miembros del círculo de intelectuales judíos formado alrededor de los años veinte en Alemania, y que tanto influiría en el pensamiento contemporáneo. Todos tenían relación, pero Benjamin era el amigo común y más querido de Scholem y Arendt. En París, Arendt fue testigo del hundimiento de Benjamin y eso la conmovió; lo veía a diario, inmerso en la lectura de Kafka, “el único autor que lo sosegaba”. Charlaban sobre el libro que ella acababa de escribir: Rahel Varnhagen (Lumen), la vida de una culta judía asimilada en tiempos de Goethe; Benjamin lo encontró extraordinario y así se lo transmitió a Scholem.

Crucial es la carta de 1941 en la que Arendt le cuenta al cabalista los últimos días de Benjamin; este se suicidó en Port Bou en septiembre de 1940 ante la imposibilidad de cruzar la frontera española. En los últimos tiempos, contaba Arendt, a Benjamin le rondaba la idea de poner fin a su vida.

Arendt y su marido emigraron a América en 1942, ella llevaba consigo algunos manuscritos que le había confiado Benjamin, sospechando él mismo que no se salvaría; en concreto, las originales Tesis histórico-filosóficas. Arendt las consideraba muy valiosas y todo su afán al llegar a Norteamérica fue publicarlas. También Scholem se comprometió a salvar el legado intelectual de su difunto amigo. Esta circunstancia vivificó mucho la correspondencia entre ellos. Cierta oposición a estas publicaciones encontraron en la “capilla neomarxista” liderada por Adorno y Horkheimer, que ni a Arendt ni a Scholem le eran simpáticos; también éstos pugnaban por apropiarse del legado de Benjamin. Al final todo se solucionó y unos y otros contribuyeron a divulgarlo.

El acuerdo entre Scholem y Arendt es patente en todo lo respectivo a Benjamin; también son sinceros los mutuos elogios que intercambian por sus respectivas obras; aun así, pronto comenzó a manifestarse el desencuentro en lo referente al nacionalismo judío y los derroteros políticos del Estado de Israel. Mientras que Scholem era un sionista fiel, crítico moderado con los errores de su propio “pueblo”, Arendt se mostraba dura e irreverente. Se opuso a la creación de un Estado-nación judío; sostenía que los judíos eran cosmopolitas y tenían que repartirse por el mundo para engrandecerlo. Scholem era partidario de la reagrupación y la segregación respecto de los no judíos; hasta el final de su vida se consideró a sí mismo “un viejo sionista conservador”. En varias cartas, de tono airado y discutidor, trata de estos asuntos con ocasión de los artículos críticos con Israel que Arendt comenzó a escribir apenas pisó suelo americano.

A la pensadora libre que siempre fue Arendt, exiliada en Nueva York, lejos de Europa, sólo arropada por sus amigos y fiel a sí misma en la búsqueda de la verdad, le chocaba que un filósofo y un teólogo de la talla de Scholem se aferrara tanto a cualquier tipo de ismo. Para ella el sionismo, el marxismo o más adelante el macartismo eran ideologías que impedían pensar y encadenaban a sus seguidores, al igual que el nazismo. Scholem parecía no entenderlo así, al menos en lo que respecta al amor por los judíos y la Tierra Prometida en Palestina.

Las tensiones más fuertes afloraron con la publicación del libro sobre el nazi Eichmann. Ahí, Arendt se mostró toda “ella”, según le escribió a Scholem: “Lo que le confunde a usted es que mis argumentos y mi modo de pensar no son previsibles. O, con otras palabras, que soy independiente”. Con esto se refería a que siempre hablaba “en nombre propio”. Sus ideas nacieron de la libre interpretación de las grandes figuras del pensamiento filosófico y político: Platón, Kant, Descartes, Kierkegaard, Tocqueville, así como de la literatura que admiraba (ella fue la primera divulgadora de Kafka en Estados Unidos). Nunca se adscribió a un partido.

Su libertad de pensamiento y juicio quedó patente en el citado libro sobre el proceso a Eichmann, celebrado en 1961 en Jerusalén y al que Arendt acudió como reportera. Scholem no le perdonó a su “admirada amiga” que hubiera dudado de los judíos en tanto que víctimas inocentes de los nazis. En la lectura que multitud de lectores hicieron de las reflexiones de Arendt, parecía que los judíos habían sido casi culpables de su propia suerte, al no haber tenido coraje para defenderse; por otra parte, algunos líderes judíos habrían facilitado el exterminio, al “cooperar de manera involuntaria” con los nazis. Scholem acusó a Arendt de desamor por el pueblo judío, de sarcasmo, frialdad y frivolidad al tratar unos hechos tan dolorosos. Ella se defendió de la andanada aduciendo con firmeza que nunca había “amado a un pueblo concreto”, sino sólo a sus amigos, y que lo único que buscaba era “comprender”.

Otro asunto de honda disputa supuso la idea de “banalidad del mal”, antepuesta por Arendt a la idea de un supuesto “mal radical” como causa primera del Holocausto. Era vox populi entre los judíos de posguerra que el maléfico Hitler y sus endemoniados alemanes perpetraron semejante horror. Arendt quebrantó esa idea cuando dijo que hablar de mal radical para referirse al exterminio de los judíos no era lo más apropiado, pues le otorgaba una dimensión teológica o metafísica errónea. El mal en este caso era sólo banal, demasiado terreno, y los ejecutores eran como Eichmann, personas sin pensamiento, arruinados por la sequedad de una ideología que los cegaba para el bien. La responsabilidad de los verdugos nunca fue discutida por Arendt, pero sí su “maldad radical”. Esto enfureció a Scholem, quien manifestó a su amiga haber sentido “vergüenza” por su libro y por ella.

La agria disputa con Scholem terminó alejando a Arendt del periodismo, quien se concentró en el pensamiento político teórico y la filosofía. Murió dejando un ambicioso estudio filosófico por terminar: La vida del espíritu. En cuanto a Scholem, la correspondencia con Arendt se interrumpió en 1964, ella no respondió a su última carta. Él la sobrevivió algunos años en Jerusalén, y siempre recordó con más afecto que animadversión a aquella amiga díscola; sin ninguna duda, la pensadora más interesante del siglo XX.

Tradición y política. Correspondencia 1939-1964. Hannah Arendt / Gershom Scholem. Edición e introducción de Marie Luise Knott (en colaboración con David Heredia). Traducción de Linda Maeding y Lorena Silos Trotta, 2018. 328 páginas. 28 euros.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.