Voces de ultratumba

Están llegando discos asombrosos. Catas en unas músicas que se creían perdidas: hablamos del pop y el rock que se hacían en Indochina antes de que buena parte de aquella península fuera conquistada por las guerrillas comunistas. Las consecuencias fueron brutales: desaparecieron las compañías discográficas, los melómanos se deshicieron rápidamente de sus colecciones de vinilos y (en el holocausto camboyano) muchos de los cantantes e instrumentistas fueron asesinados.

Era música contaminada por su origen. Efectivamente, reflejaba la influencia colonial (primero francesa, luego estadounidense). Estaba identificada con el negocio de la prostitución, aunque en realidad muchos de los grupos que animaban los locales nocturnos procedían de Filipinas.

Los músicos filipinos se especializaban en copias aceptables de los éxitos internacionales; en general, dejaban el campo creativo a los artistas locales. Que incluso deslizaban referencias a la guerra, aunque fuera en clave sentimental, como testimonian varios temas de Saigon Rock & Soul, lanzamiento del sello Sublime Frequencies, especializado en estos rescates.

En Vietnam hubo un mundillo hippy, con grupos hirsutos como la CBC Band. Por la abundancia de corresponsales extranjeros, se pueden incluso encontrar en YouTube imágenes del primer festival de rock en 1971, celebrado en el Zoo de la capital. No eran bien vistos por las autoridades, pero tenían la simpatía de funcionarios estadounidenses, que les instaron a emigrar unos meses antes de la caída de Saigón. Terminaron en Texas, donde tocan ocasionalmente para los exiliados vietnamitas y los veteranos que les descubrieron en Asia.

Mientras ardía la guerra de Vietnam, Indochina vivió un florecimiento del pop local

Fueron más afortunados que sus colegas en Camboya. El país tenía un líder, el príncipe Norodom Sihanouk, que hacía cine y componía música. Sihanouk facilitó además el surgimiento de un pop con voces inconfundiblemente camboyanas. En lo político, su neutralismo se reveló imposible: en Estados Unidos le creían blando con los comunistas y le expulsaron mediante un golpe.

Los músicos fueron militarizados, para que participaran como propagandistas en el esfuerzo bélico. Pero los jemeres rojos conquistaron el poder en 1975. Para la historia universal de la infamia ha quedado el experimento social que acabó con un cuarto de la población.

El pasado año se estrenó un documental, Don't Think I've Forgotten: Cambodia's Lost Rock and Roll, dirigido por John Pirozzi, que explica cómo afectó el genocidio a los músicos: fueron de los primeros en ser eliminados. Se usaron tretas infames como solicitar que se presentaran los cantantes profesionales para que ayudaran a la reconciliación de los camboyanos: así atraparon al vocalista más apreciado, el elegante Sinn Sisamouth.

Pirozzi ha editado también un disco, una banda sonora aterradora: las biografías de la mayor parte de los intérpretes se cierran entre 1975 y 1979, sin que se sepa fecha exacta o lugar de su muerte. Solo escapó la gente de reflejos rápidos, como la cantante Sieng Vanthy, que convenció a sus interrogadores de que trabajaba en un mercado.

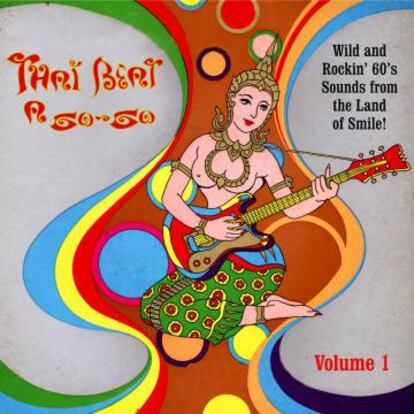

Frente a tanta tragedia, el caso tailandés. En la llamada tierra de las sonrisas no han faltado las turbulencias políticas pero las “músicas modernas” se ha desarrollado sin grandes sobresaltos. Las recopilaciones de la serie Thai Beat a Go-Go revelan que, al igual que en Vietnam y Camboya, los británicos Shadows funcionaron como catalizadores a principios de los sesenta: su limpieza instrumental se acomodaba a las adaptaciones de melodías folclóricas; luego, se trataba de surfear sobre las diferentes olas que llegaban desde Europa o América. A su modesto nivel, aquellos grupos también fueron arquitectos de la Década Prodigiosa.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.