Llegando al tercer acto

Tras quedarse ciego, Moondog vivió unos sesenta años haciendo lo esencialmente que quiso

Cría fama y échate a dormir. Es decir, cuidado con la imagen que cultivas: se te puede quedar pegada para siempre. Woody Guthrie quedó inmortalizado por aquella audaz chulería que escribió en su guitarra —“esta máquina mata fascistas”— cuando hoy sabemos que sus pasiones políticas se amainaron y que era un hombre complejo, más movido por sus pulsiones sexuales que por la ideología.

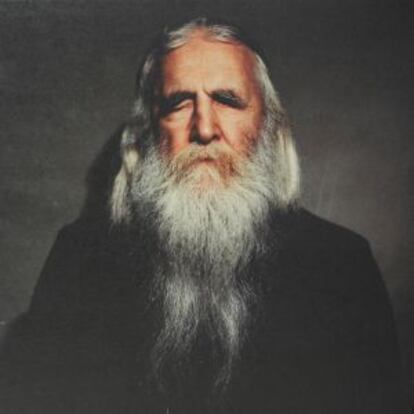

Los tópicos también trivializaron a Louis Thomas Hardin (1916-1999), alias Moondog. Incluso los libros —o el próximo documental— que reivindican su seriedad como compositor, usan como gancho su imagen de los años sesenta: era “el vikingo de la Sexta Avenida”, otro freak más del mosaico humano de Nueva York.

Hasta que rascas debajo de esa leyenda. Primero, nada de homeless: Moondog siempre tuvo techo y, durante los cincuenta, esposa y hogar; en esa década, se hizo su hueco en el mundillo del jazz. Segundo, ninguna excentricidad en lo de salir a la calle diariamente: aunque la policía le calificó como “mendigo”, en realidad vendía sus discos y escritos, aparte de que le permitía ser localizado; se situaba cerca de las sedes de los grandes medios y la industria discográfica.

Sigamos: su indumentaria, que él mismo confeccionaba, obedecía a una identificación con las culturas nórdicas precristianas; el casco con cuernos no respondía a la realidad histórica pero era útil para un ciego que se movía por calles abundantes en letreros colocados a baja altura.

Exacto: llegamos al punto esencial. Moondog perdió la vista a los 16 años y se empeñó en conseguir una completa autonomía personal, aunque eso supusiera romper con su familia. Asombra comprobar su éxito: tras salir del colegio para ciegos, vivió casi sesenta años haciendo lo esencialmente que quiso. Viajó sin miedo. Adquirió pequeños terrenos en el campo y construyó cabañas donde se refugiaba cuando Manhattan se le hacía insoportable. Y no siempre estaba solo: mantenía relaciones, no necesariamente sexuales, con abundantes mujeres.

Pudo haber funcionado como gurú en los sesenta, cuando buena parte de la juventud estadounidense buscaba sabios; lucía como una variación sobre Mr. Natural, el personaje de Robert Crumb. Pero rechazaba las drogas ilegales; libertario, no le interesaba liderar ninguna secta. Según recuerda Philip Glass, que le acogió durante un año en su casa, tenía costumbres feas. Se declaraba antisemita y racista, aunque algunos de sus colaboradores fueran negros o judíos. Era muy sobón, incluso con mujeres que acababa de conocer. Y se escudaba en su ceguera para vivir entre basura.

Cómplice de Glass y Steve Reich, pudo subirse al carro triunfal del minimalismo. Había afinidades, pero su testarudo individualismo le impedía incorporarse a cualquier escuela. Detestaba la atonalidad o, en sus palabras, “prefiero escuchar rock’n’roll que Schönberg”. Rechazaba los instrumentos electrónicos y amaba formas como el canon o el madrigal.

A lo que iba: Moondog creyó que le había llegado la aceptación con sus dos publicitados elepés para CBS pero ya no hubo más (Terry Riley sufrió un tratamiento similar). Parecía condenado a envejecer en las calles de Nueva York, víctima de aquella maldición de F. Scott Fitzgerald: “no hay segundos actos en las vidas americanas”. Hasta que se instaló en Europa; aquí, solemos simpatizar con los inconformistas made in USA. Encontró una familia de acogida, a través de una estudiante alemana que se convenció de su bondad innata.

Moondog dejó tal cantidad de música escrita —en muchos casos, nunca interpretada— que todavía queda margen para discutir si estamos ante un naïf o un vanguardista. Lo gratificante es que vivió el último cuarto del siglo pasado con confort y con la seguridad de que finalmente había hallado un público: recibía encargos, su música se interpretaba y se grababa; adaptaba sus partituras (escritas en braille) a formaciones de diferente tamaño Ahora, ya muerto, ha vuelto al American way of life: los herederos, que le ignoraron en vida, pelean por sus derechos de autor.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.