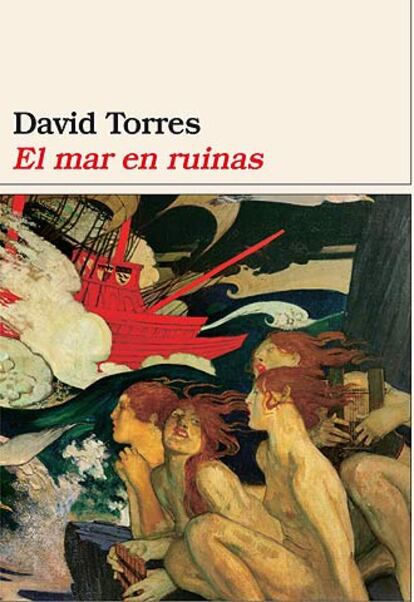

El mar en ruinas

David Torres retoma a los personajes homéricos en un novela absolutamente magistral, dándoles nueva vida, reconstruyendo sus aventuras y contando aquello que no contó Homero

De noche, entre el liso silencio de la playa, la marea trae un rumor de palabras, pero nadie sabe qué dice, si es que dice algo. Ni siquiera Odiseo podía descifrar su lenguaje, ese sordo rumor de música muriendo a sus pies, agua despidiéndose, el mar, el mar, siempre volviendo sin volver nunca. La vida, los dioses, la guerra, mi amor Todo empieza en el mar, pero qué ocurre cuando el mar mismo ha empezado a morir, cuando las olas se van amansando, agolpando unas sobre otras, como si el viejo Poseidón tuviera asma, sus últimos estertores confinados en la isla bajo una línea de espuma que baña suavemente la costa como un anillo de bodas con la tierra.

Hay quien dice que fue en ese instante, sin olas, sin viento, con el cadáver del mar pudriéndose bajo la pupila ardiente del sol, cuando Odiseo inventó la navegación a pie: pisó sobre las aguas untuosas y muertas que pronto empezarían a apestar el mundo y echó a andar sobre la consistencia líquida del mismo modo que sobre un desierto azul transformado en espejo. Pero puede también que por aquel entonces Odiseo admitiera al fin lo que su corazón había sabido desde siempre: que eran las mujeres quienes habían tejido su destino y regido su estrella de navegante. Desde su madre, que lo embarcó en su primera expedición, oscura y húmeda, atado a las amarras del cordón umbilical, hasta mí, que, según cuentan, lo tiré otra vez al mar para entretenerme en la soledad de mi telar, tramando las rapsodias de su vida. Que éramos nosotras quienes habíamos jugado con su corazón como perras con un hueso, arrojándonoslo unas a otras de una isla a la siguiente.

Que somos nosotras quienes se ríen ahora de su desdicha: yo, tejiendo, canturreando en mi taller a la luz de la mañana; Atenea abanicándose en cielos improbables; Calipso transmutada en espuma y Circe sonriendo desde el Hades. Dos morenas, una rubia, una pelirroja, el orden da igual: Calipso, Circe, Atenea, otra vez Penélope. Hijo mío, guardo esto para ti, voy ocultando la verdad en estos tapices que se amontonan en mi dormitorio para que algún día, cuando nazcas, intentes comprender. Pero es inútil: los hombres lo fiáis todo a la memoria. Ningún hombre, incluidos Odiseo, tu padre, y Telémaco, tu hermano, conoce nuestro secreto, el sencillo recurso de juntar hebras de colores para ir formando símbolos, el arcaico alfabeto que hace tantos años nuestra nodriza nos enseñó, a Helena y a mí, en el palacio de Micenas.

El arte de esconder, entre el dibujo de un combate, un mensaje de amor, o de cifrar, disimulado en una vieja escena mitológica, el precio de un secreto. Nada más que un juego de niñas, pero un juego que las mujeres nos hemos ido transmitiendo de madres a hijas y cuyas reglas han cambiado muy poco con los años, los gustos y las modas —punto frigio, punto fenicio, punto dórico—, aunque su origen, dicen, se remonta a Perséfone, que tejía túnicas en la oscuridad del Hades para matar el tiempo. Matar el tiempo

Así empezó todo, pregúntale a Zeus si no me crees. Nuestra vieja nodriza no pensaba que el antiguo juego de los hilos jamás sirviera para nada más complicado que consignar una receta de cocina en una greca, pero ella no tuvo que vivir en Troya como Helena, mi prima, raptada por su propio deseo, casada en segundas nupcias con el guapo de Paris, muerta de aburrimiento.

No, ella no tuvo que ver cómo una hermosa juventud se le iba por el desagüe de los años, cómo se apagaban las llamas de su pasión troyana del mismo modo que había languidecido su amor por Menelao. No tuvo que vivir recluida en un palacio de mármol, acosada por los remordimientos, asediada por los ojos hambrientos de griegos y troyanos, perseguida por la leyenda de su belleza, harta de un tonto al que no amaba y de un destino que no la amaba a ella, durante los nueve años de asedio que sufrió Troya: otra Perséfone en otro triste infierno.

¿Qué podía hacer Helena sino aprovechar las enseñanzas de nuestra gorda nodriza y tejer y tejer, poner por escrito sus desgracias y penas, echar un vistazo por la ventana de la torre y contar la guerra? Sí, compadécela, lamenta su destino, pero recuerda siempre que ella misma se lo había buscado, que el destino, al igual que el mar, no hace más que devolver las olas. Porque Helena, desde niña, siempre despreció el amor, rechazó a muchos pretendientes que la amaban desesperadamente para casarse al fin con un gañán que poseía un palacio en Esparta y era hermano del gran rey Agamenón. Cómo podía Helena imaginar que Menelao, su futuro esposo, era ante todo un pastor, hijo de pastores, y que el palacio deseado más bien parecía una cuadra donde las ovejas y los caballos se paseaban a sus anchas por todas partes, incluido el salón del trono. Unos años después se presentó Paris, cónsul de una ciudad mítica, guapo y rubio y bobo, y Helena, siempre en busca de un trono, no se lo pensó dos veces, no se resistió ni una cuando Paris la rodeó con sus brazos y la sumergió con un beso en la epopeya.

Sí, hijo mío, duele decirlo, pero Helena siempre fue una caprichosa, una frívola capaz de traicionar no sólo a Menelao con Paris, sino al mismo Paris otra vez con Menelao —y aquí una traición no anula a la otra: sólo la corrobora. Los bardos, los rapsodas enamoradizos que jamás vieron a Helena (sus enormes ojos azules como océanos, sus mejillas perpetuamente encendidas, sus labios sonrientes, rojos como de sangre después de una batalla) cantaban que su rostro era el del amor, pero ya irás conociendo a los bardos: pobres ciegos que van de puerto en puerto agitando sus cayados, mendigando una limosna, hablando de lo que no ven y jurando por lo que nunca vieron.

A su lado, yo, su prima carnal, era la fea de la familia, tan callada y tan tímida que una de mis tías, siempre que me veía inclinada sobre la labor, bromeaba a mi costa diciendo: «Penélope, Penélope, ¿quién va a casarse con una niña que siempre está tejiendo?». Sin embargo, ¿no me asediaron más de un centenar de pretendientes? ¿Vas a decirme que sólo iban detrás del reino de Ítaca, este peñasco inhóspito en medio del mar sin más riquezas que un puñado de barcas y de redes? Por algo me extrañó que aquel joven retraído y reflexivo —el único que no se dejó deslumbrar por la hermosura apabullante de Helena y que parecía siempre pensar una cosa distinta a la que decía mientras se rascaba despreocupadamente la barba— se fijara en mí.

Me habían enviado a buscar agua a una fuente y estaba rellenando el cántaro cuando una sombra tapó el chorro y una voz sonó a mi espalda: «¿Te conozco?».

Me volví y negué con la cabeza, sonriendo; entonces yo era apenas una chiquilla, pero me llamó la atención aquel joven solitario, que no alardeaba de caballos o de músculos, y que prefería los dados y el tiro con arco a otras actividades más sangrientas.

Yo, que siempre había soñado con llevar una vida tranquila, hogareña, lejos de honores y de títulos, una vida dedicada a mis tapices, al amor de mi esposo y a cuidar de mis hijos, pensé que Odiseo era el candidato ideal: tan sigiloso que ni siquiera parecía griego. Y cuando pidió mi mano, creyendo que lo rechazaría, que apenas si había reparado en él (cuando era justamente lo contrario, lo que te dará idea, hijo mío, de que hasta el más astuto de los hombres es tonto perdido al lado de una mujer enamorada), me explicó que no podía ofrecer gran cosa a una princesa de mi linaje: sólo una isla pequeña y pedregosa, Ítaca, y un pueblo de pastores y pescadores, gente sencilla. Nada podía atraerme más en aquellos días, cuando los vientos de la guerra empezaban a soplar sobre el ponto y mi prima Helena buscaba desesperadamente un héroe que la llevara consigo. Odiseo no tenía ninguno de los atributos del héroe, ni uno solo. Quién iba a suponer que el destino lo escogería a él, precisamente a él, para ser el último de todos.

Calculé mal, pensé que aquella isla, alejada de las principales rutas de navegación, sería un buen refugio para dos enamorados. Y lo fue, lo fue durante un tiempo: al cabo de unos meses nació Telémaco, pero en la paz de aquellos años, bajo mi mirada de niña que iba dejando de serlo, empezaba a sentir en mi marido algo como una especie de desazón, un peso en el alma; ahora sé que el río de su destino tiraba de él, maldita sea Atenea. Durante las noches lo asaltaban sueños inquietos. Entonces giraba en la cama para reposar mi mano en su pecho y sosegar su corazón anhelante, enloquecido, un caballo encerrado, ansioso por galopar los campos de su juventud perdida.

Una mañana llegaron a Ítaca los heraldos de Agamenón. Odiseo los agasajó y se entretuvo con ellos durante largo rato. Cuando se marcharon, acudió a verme. Yo estaba sentada en la terraza, tejiendo; tu hermano jugaba a mis pies con los ovillos de hilo. Odiseo le acarició la cabeza y le dijo a una criada que lo llevara a jugar afuera. Una sombra negra se sentó en mi corazón, sentí que mis ojos se

nublaban de lágrimas, pero hice un esfuerzo para que no asomaran, me mordí el labio y seguí tejiendo. «¿Sabes a qué venían esos hombres, Penélope?», dijo con la cabeza baja. «Toda Ítaca lo sabe», respondí. «La pregunta que querías hacer es otra. No ensayes tu dialéctica conmigo.»

«Nunca podría engañarte.» Odiseo sonrió, se puso a jugar con el ovillo que había abandonado Telémaco.

«¿Vas a ir a la guerra o no?», pregunté de golpe.

«Es un asunto que quería discutir contigo.»

«Mi papel de esposa no incluye prerrogativas sobre asuntos bélicos », respondí apacible. «Me limito a las tareas del hogar, que no son pocas. ¿Quieres pasarme ese ovillo?»

«¿Cuál?»

«Ese que tienes en la mano.»

Me lanzó el ovillo rojo. De repente sentí el color como una premonición: vi ríos de sangre corriendo entre la tierra, vi deltas de sangre tiñendo el mar, pero logré contenerme. «Además», añadí, «supongo que ya habrás tomado tu propia decisión».

«Es un asunto bastante grave. Que también te concierne», añadió.

«Por si no lo sabes, han raptado a tu prima Helena.»

«¿Quién?»

«Uno de los hijos de Príamo. Paris, creo.»

«Conociendo a mi prima, no sé cuál de los dos raptaría al otro.»

«Pero Helena es la esposa de Menelao. Y Menelao es hermano

de Agamenón, con lo cual el conflicto de honor atañe a toda la Hélade.»

«Honor. Si lo que contara aquí fuera el honor griego y ese honor estuviera entre los muslos de mi prima, entonces, para recuperarlo, los aqueos tendríais que sudar más que Heracles y Jasón juntos.»

«El vellocino de oro», dijo Odiseo, riendo a carcajadas con mi ocurrencia, «entre los muslos de tu prima».

«Y Menelao convertido en un nuevo minotauro», añadí yo.

«Pobre Menelao», remató Odiseo. Nos echamos a reír los dos. Nos quedaban muy pocas risas como aquélla. Pronto las risas se irían apagando por todas las islas y provincias. Por Creta, por Micenas, por Esparta: la guerra es una cosa seria.

«Bien, el bueno de Menelao o el bruto de Ayax pueden creer esa viñeta de adulterio. Los alfareros ya deben de estar dibujándola en todas las jarras griegas», dije despreocupadamente.

«Pero Palamedes y tú no sois tan ingenuos.»

«Es una jugada arriesgada. Por una parte, sabes que Agamenón me resulta antipático, por no decir otra cosa. En cuanto a Príamo, tiene muchos recursos y aliados. Es todo un rey, en el sentido antiguo de la palabra. Y Eneas no se sabe por dónde saldrá, por no hablar del bestia de Aquiles con sus mirmidones.»

Odiseo sopesaba las posibilidades como si se tratara de una partida de dados.

«Vaya, creo que esta vez los dioses lo van a tener francamente difícil para decidirse.»

«¿Y tú?»

«Sabes que no tengo elección, Penélope.»

«Pero ¿te gustaría tenerla?»

Odiseo sonrió tristemente y salió de la estancia. Por primera vez desde que entrara tu padre miré mi labor: un esbozo de una batalla en tonos grises, con hilos desparramados figurando penachos de humo, tripas de caballo, charcos de sangre negra. Desde que era niña aprendí a disimular mis verdaderas emociones bajo el manto del arte, a dejar mi rostro reposado y alegre mientras mis dedos temblaban, traficando en un oleaje de temores y miedos.

Así pude despedir serenamente a Odiseo al tiempo que mis manos iban y venían sobre el tapiz, frenéticas, desesperadas, tejiendo lágrimas; así pude sobrellevar durante nueve años los inciertos partes de guerra, las

noticias sobre los héroes muertos, el luto que se iba extendiendo por la Hélade como una noche eterna. Cada vez que una vela griega manchaba el horizonte, me encerraba en mi cuarto, mis dedos recorrían nerviosos las bobinas, mares y colores sombríos invadían las telas. Cuando Héctor murió a manos de Aquiles, se me terminó el color rojo; cuando Aquiles murió, masticado por la gangrena, acabé con el negro.

No sé con qué hubiera seguido hilando si la guerra no llega a terminar, pero lo cierto es que una mañana me sorprendí despierta sobre el telar, sudorosa, agotada. Tenía las manos doloridas y las uñas sangrando, había tejido durante toda la noche, insomne, sin saber lo que hacía, y cuando miré mi obra descubrí el boceto de una ciudad ardiendo, murallas derruidas, niños arrojados al abismo, mujeres y ancianos asesinados: la vieja, hermosa Troya —que yo no había visto nunca y que ya no vería— asolada por un inmenso globo de fuego entre cuya humareda podía adivinarse la sombra gigantesca de un caballo.

Punto troyano, fíjate bien, hijo mío, con estos nudos está hecha la guerra. En cambio, cuando llegaron las noticias del final, cuando mis manos por fin se convencieron y el comercio volvió a restablecerse lentamente, entonces empezaron a llegar, en las bodegas de las naves repletas de combatientes fatigados y soldados heridos y esclavos, cargamentos de hilos traídos de Persia. El arcoiris iluminó nuevamente mis telas y dibujé a tu padre cabalgando sobre el mar, de vuelta a casa. Pero Odiseo se retrasaba y yo estaba harta de tonos rojos, de manera que me dediqué a los azules y los verdes, pinté todas las escalas del océano, todas sus profundidades, tracé cartas de navegación, señalé cabos y mareas, dibujé las corrientes que lo traerían de vuelta hasta mis brazos.

Pasó un año entero y cada mañana era una nueva decepción: velas y más velas acribillaban el horizonte pero nadie sabía nada de él, sólo volvían barcos cargados con más noticias tristes. Ayax el Pequeño, que violó a una de las sacerdotisas de Atenea ante su propio altar, había pagado su insolente sacrilegio con un naufragio: el viejo Poseidón, con la ayuda de unas rocas, partió su nave en dos y su espinazo en cuatro. También Agamenón fue víctima de la maldición que perseguía a los héroes de Troya: las malas lenguas aseguraban que había sido asesinado en su propia bañera, engañado por Clitemnestra, su esposa, prácticamente el mismo día de su llegada. Volví a encerrarme en mis aposentos, cansada de mirar el mar y sus torpes vaivenes.

Era como si a los griegos no les importaran o no les gustaran las buenas noticias, nadie quería saber nada de Helena y Menelao, quienes se habían reconciliado después de todo. La gente murmuraba, sugiriendo que el esposo ultrajado no debería perdonar, que el cornudo de Menelao tendría que haber acuchillado a Helena en el mismo lecho donde ella lo engañó con Paris durante nueve largos años. La felicidad siempre parece ridícula a los ojos de los que no la poseen. No sólo los pretendientes: también los itacenses y los demás griegos eran tan miserables que no soportaban los finales felices.

No, todo tenía que terminar en ruinas humeantes, como la misma Troya. Y durante años y años siguieron murmurando, inventando finales terribles para Odiseo: cómo lo devoró un Cíclope; cómo se estrelló y se ahogó, subyugado por el canto bellísimo de las Sirenas; cómo agonizó retorciéndose entre los tentáculos de Escila o cómo fue absorbido por uno de los remolinos de la vieja Caribdis. Los pretendientes contaban estas y otras historias parecidas en voz alta, para humillarme y atormentarme en medio de mi propio salón de banquetes, ufanándose de cada una de las muertes de mi pobre marido mientras devoraban su pan y me conminaban a que eligiera a cualquiera de ellos.

Pero yo sabía que aceptar a uno de los pretendientes era resignarme a la muerte de mi amado, de modo que luchaba de noche, en el telar, contra cada uno de esos finales imaginarios: mis manos urdían una disyuntiva en la que Odiseo iba escapando a todos los peligros; no me importaba que tuviera que acostarse con Circe o con Calipso; no me importaba que hubiera oído el canto de las Sirenas y que ya no pudiera olvidarlo: nada importaba si regresaba un día hasta mí, antes de que fuera demasiado tarde, y me libraba del Hades de esa espera.

El final no fue tan hermoso como lo cantan los bardos, no hubo final, yo estaba tejiendo arriba, en mi taller, cuando Odiseo comenzó a trinchar uno tras otro a los pretendientes. Y, desde luego, lo reconocí de inmediato: ni el disfraz de porquero ni la pátina de Atenea lograron engañarme. Yo no necesité reconocer la marca del colmillo de jabalí en su tobillo izquierdo, me bastó su mirada detrás de las cejas enmarañadas y su voz falseada detrás de una parodia de vejez.

Fingí no reconocerlo; él también fingió que no sabía que yo sabía. Pero cuando Euriclea se agachó a lavarle los pies, me guiñó un ojo. En cierto modo, no sólo estaba tejiendo la escena de la matanza mientras él la ejecutaba: la tejía también dentro de mi corazón, en el telar de mi alma, y no me sorprendí cuando aquella noche vino a mi lecho con una urgencia de amor de veinte años, sin ni siquiera lavarse la sangre de tantos pretendientes muertos, y luego, tras saciarnos de nosotros mismos, se puso a narrarme sus aventuras, hasta la más íntima. En aquel entonces no había secretos para nuestro amor, sus infidelidades con ninfas y hechiceras eran una chiquillada al lado del tiempo que habíamos perdido esperando: no iba a malgastarlo reprochándole unos devaneos del pasado. Tenía lo que siempre quise, lo que siempre había soñado, estábamos juntos otra vez pese a la envidia de los bardos griegos y a la inquina de todos los pretendientes masacrados.

Odiseo había vuelto por fin, más calvo, más flaco, pero yo lo estrechaba contra mi pecho desnudo: he ahí la escena final de mi tejido. Ah, si hubiésemos sido una historia y no una vida, un largo cuento hecho de palabras, ése hubiera sido el punto final, y tan hermoso que no me hubiese importado gran cosa que los dioses nos enviaran la muerte en ese instante. Pero éramos de carne y hueso, no personajes de una epopeya, la vida siguió adelante y a la mañana siguiente nos miramos un poco avergonzados de habernos portado como críos. Envejecíamos.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.