¿Hasta qué punto puede ayudarnos la ingeniería genética?

Todo indica que con la manipulación de los genes se podrán tratar enfermedades hereditarias

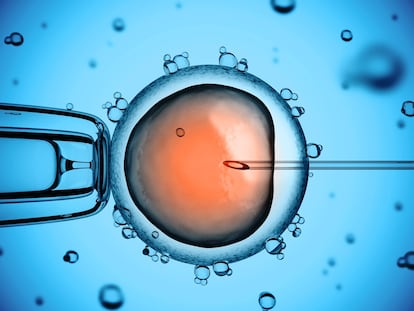

Hace algunos días nos llegó la noticia desde China. Se ha conseguido crear ratones de laboratorio que tienen dos padres machos. Otra vuelta más de tuerca de la ingeniería genética; un giro extremo conseguido a base de manipular células madre embrionarias.

Como sabemos, la ingeniería genética es una rama de la biología que ha abierto nuevas posibilidades a la hora de modificar los genes de un organismo. Con su aplicación, además de alterar productos agrícolas y crear animales en los laboratorios, se van a poder tratar enfermedades genéticas hereditarias con resultados óptimos. Por ejemplo, la científica Helen Sang, del Instituto Roslin de Edimburgo —donde en 1996 se clonó la oveja Dolly—, creó en su día una raza de gallinas modificadas genéticamente, cuyos huevos contienen proteínas que podrían tratar la esclerosis múltiple, el cáncer de piel y la artritis.

Con estas cosas, hay que recordar que el escritor Ira Levin anticipó las alteraciones genéticas de nuestro presente en su novela Los niños del Brasil, adelantándose a las manipulaciones de fragmentos de ADN de un organismo para recombinarlo con el de otro organismo, prediciendo así la clonación de la oveja Dolly. La historia que cuenta Levin pudo haber sido verdad. Está basada en los experimentos del doctor Josef Mengele —conocido como el Ángel de la muerte— quien trabajó con seres humanos en los laboratorios de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial.

En este caso, Ira Levin fabula con las clonaciones de Adolf Hitler, de quien se habrían producido copias genéticamente idénticas a partir de una de sus células. El responsable de tal aberración no habría sido otro que Mengele quien, desde su escondite brasileño, deseaba crear un nuevo Führer. Se trata de un argumento que Ira Levin puso en marcha a partir de las investigaciones de Stanley Cohen y Herbert Boyen, genetistas de la Universidad de Stanford que desarrollaron la tecnología de ADN recombinante, el método que une artificialmente fragmentos de ADN. Corría el año 1972, y el corta y pega del ADN empezaba a tomar forma.

A partir de aquí, todo sucedió muy deprisa, pues, un año después, investigadores de las universidades de California y de Stanford recombinaron el gen de un sapo del género Xenopus con el ADN de la bacteria Escherichia coli, de tal modo que la bacteria empezó a producir una de las proteínas existentes en el sapo. De aquí a la primera manipulación genética en vegetales hay un paso. Y ese primer paso se dio con tabaco y con petunias, una flor también conocida como flor del amor.

En 1994 empezó a comercializarse en el mercado norteamericano el primer alimento fruto de la ingeniería genética: el tomate FlavrSavr. Hoy, un buen porcentaje del cultivo que se hace en Estados Unidos es transgénico. Con ello se abre el debate, la discusión que trae un nuevo discurso y que nos devuelve a la novela de Ira Levin, donde el destino de la raza aria depende de un experimento de laboratorio.

Se trata de una ficción, pero paliar el hambre en el mundo es algo que puede hacerse realidad. Y esta es una de las partes de la discusión. La otra está en que los alimentos transgénicos pueden dañar la salud y el medio ambiente.

La oveja Dolly murió en el año 2003, pero el eco de su balido todavía sigue originando polémica.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.