La OMS reinicia los ensayos en pacientes con hidroxicloroquina

Aumentan las dudas sobre el estudio que alertó de una mayor mortalidad asociada a la cloroquina y su derivado

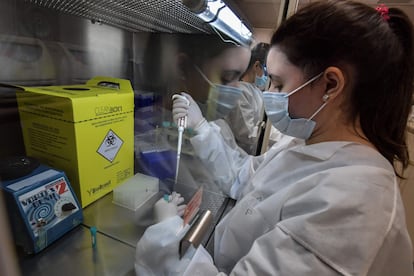

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha decidido retomar todos sus ensayos clínicos con hidroxicloroquina a pesar de las dudas existentes sobre este fármaco. El secretario general de la organización, Tedros Adhanom, ha informado hoy de que un comité independiente de seguridad ha analizado los datos del ensayo clínico Solidarity de la OMS que prueba diferentes tratamientos contra covid, entre ellos la hidroxicloroquina. Esta parte del ensayo se había detenido después de que un estudio publicado hace cinco días alertase de una mayor mortalidad asociada a eses fármaco y otro similar, la cloroquina. El comité independiente ha revisado los datos de mortalidad asociada al fármaco y no ha encontrado razones para no continuar con el ensayo, por lo que el comité ejecutivo de la OMS ha dado orden de retomarlo. Más de 3.500 pacientes de 35 países participan en el ensayo Solidarity que, además de la hidroxicloroquina está probando otros tres tratamientos: remdesivir, interferón y lopinavir/ritonavir, dos antirretrovirales usados contra el VIH.

La decisón de la OMS coincide con un creciente escepticismo sobre el estudio que la cloroquina y su derivado no solo no ayudan a los enfermos hospitalizados, sino que aumentan su riesgo de muerte. Pero este estudio aparentemente monumental —datos de más de 96.000 pacientes; revisión de expertos independientes, publicación en The Lancet, una de las revistas científicas más prestigiosas— se está derrumbando. La propia revista que lo publicó acaba de reconocer que hay “importantes preguntas científicas” sin responder sobre el estudio.

La principal pregunta es si los datos son verdaderos. Parece algo inconcebible tratándose de una publicación de prestigio y firmada por tres cardiólogos de instituciones respetadas, pero por ahora no hay forma de saberlo porque los autores no han hecho públicos los datos para que sean revisados por expertos independientes. Ni siquiera aportan la lista completa de los casi 700 hospitales que han participado cediendo datos anónimos de pacientes por vía telemática a la empresa estadounidense Surgisphere. Su principal ejecutivo, Sapan Desai, es autor del trabajo, junto a los cardiólogos Mandeep Mehra, del Hospital Brigham de Mujeres de Boston, Frank Ruschitzka, del Hospital Universitario de Zúrich y Amit Patel, del departamento de bioingeniería de la Universidad de Utah. La empresa argumenta que no puede aportar los datos ni identificar a los hospitales con los que trabaja por acuerdos de confidencialidad.

Si los autores no responden rápido será un escándalo mayúsculoAntoni Trilla, asesor científico del Gobierno

Numerosos expertos, entre ellos un grupo de más de 200 médicos y bioestadísticos de varios países, denuncian que el trabajo contiene datos aparentemente imposibles que no se pueden verificar. Mantienen que el estudio no supo ponderar bien las diferencias entre unos pacientes y otros, por ejemplo quiénes recibían el tratamiento y por qué o la calidad de los hospitales en los que estaban ingresados. También creen casi imposible que en un continente como África pueda haber datos informatizados y de calidad de 4.400 pacientes, lo que supone uno de cada cuatro contagiados en el continente. La mayoría de pacientes analizados, unos 63.000, son de Norteamérica, probablemente muchos de EE UU, país en el que la dosis aprobada de los fármacos es más baja que las usadas en el estudio, alertan.

Otro gran estudio firmado por varios miembros del mismo equipo y basado en datos de Surgisphere se acaba de poner en tela de juicio. El trabajo analizó datos de 8.000 pacientes en 170 hospitales para aportar un resultado aparentemente contundente. Al contrario de lo que apuntaron otros trabajos no había pruebas de que dos fármacos para controlar la tensión aumenten el riesgo de morir por covid. “Recientemente nos han alertado de importantes dudas sobre la calidad de la información en esa base de datos”, advierte esta semana el prestigioso New England Journal of Medicine, que publicó el estudio, en una carta de sus editores.

Surgisphere ha anunciado que facilitará todos los datos a los autores del estudio no afiliados con la compañía para que hagan una “auditoría” independiente. Las dos revistas afectadas señalan que tomarán nuevas medidas cuando se sepan los resultados de ese análisis. Los más de 200 expertos en este campo exigen que esa auditoría la haga la OMS o un organismo similar. También piden a The Lancet que haga públicos todos los comentarios de los expertos independientes que analizaron el estudio antes de su publicación.

Tal vez nunca se pueda determinar si estos dos fármacos funcionan contra el covid

“Estos estudios tienen datos masivos con historias clínicas detalladas que no se ceden en ningún caso y citan un volumen de casos que a veces no corresponde al esperable en las fechas que indican”, alerta Antoni Trilla, epidemiólogo del Hospital Clínico de Barcelona y asesor científico del Gobierno. “Es casi imposible que datos así hayan salido de los grandes hospitales españoles. Los autores han de responder rápido y de forma clara a las dudas generadas. Si no lo hacen, es un escándalo mayúsculo. The Lancet deberá dar explicaciones y asumir también responsabilidades”, asegura.

Pere Domingo, médico coordinador de un ensayo con cloroquina en el Hospital Sant Pau de Barcelona, cuestiona los resultados del trabajo. “Nuestro estudio apenas ha reclutado a unos 70 pacientes pero, aun así, si el porcentaje de efectos adversos que detectan en ese estudio fuese cierto, deberíamos haberlos visto en unos ocho pacientes y no ha sido ni mucho menos así”, explica el médico. “El problema de estos trabajos es que juntan datos de pacientes muy distintos, no es lo mismo un hospitalizado por covid en Rusia que en España y los efectos de cualquier tratamiento que se les dé no se pueden comparar”, resalta.

Tal vez nunca se pueda determinar si estos dos fármacos funcionan contra el covid ni a qué dosis. En España y muchos otros países donde la epidemia se ha controlado ya apenas hay nuevos infectados que puedan ser incluidos en los ensayos. Es posible que los recelos que rodean a estas dos drogas desanimen a los pocos infectados que haya a no participar en los ensayos, según explicaba a El País Pedro Alonso, director del programa de Malaria de la OMS.

Hay un tercer estudio dudoso que ha tenido un impacto igual o mayor. Se trata de un trabajo preliminar que no ha sido revisado por expertos independientes ni publicado en una revista científica, pero que ya ha sustentado importantes decisiones políticas. El trabajo asegura que un fármaco antiparasitario —la ivermectina— reduce la mortalidad en enfermos de covid. A pesar de todas las dudas este tratamiento se ha aprobado en Perú, donde ha estallado el mercado negro con ivermectina para animales que se vende como si fuera para humanos. En Bolivia se han repartido 350.000 dosis a enfermos, según denuncian los médicos del Instituto de Salud Global de Barcelona Carlos Chaccour y Alberto García-Basteiro y el consultor Joe Brew.

“Más allá de las incoherencias metodológicas y discrepancias constatadas en estos tres artículos, nos sorprende que la aparentemente más grande y sofisticada base de datos de pacientes hospitalizados existente sea totalmente desconocida y que los procesos de limpieza y análisis datos de semejante plataforma se haga en tan poco tiempo”, explica García-Basteiro. “Hasta que no se resuelvan todas estas dudas creemos que los resultados no son fiables ni creíbles”, añade.

Puedes seguir a MATERIA en Facebook, Twitter, Instagram o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.