‘La vía dorada’, de William Dalrymple: cuando la India fue el centro de saber del mundo

De las matemáticas al arte, la religión o la arquitectura, el subcontinente tendió un puente olvidado entre el conocimiento de Oriente y Occidente

Los primeros años del siglo XIII serían testigos en Europa de un acontecimiento fundamental que marcaría un nuevo rumbo para la ciencia, el comercio y la economía en general. Fue entonces cuando Leonardo de Pisa, apodado Fibonacci, regresó a su ciudad natal después de pasar su juventud en el enclave comercial que esa república del norte de Italia poseía en el puerto argelino de Bugía. A su vuelta, este genio de las matemáticas y difusor en Europa de la secuencia que lleva su nombre publicó el Liber Abaci, un ensayo o una propuesta sobre el cálculo matemático que supuso la introducción en el Viejo Continente de la llamada numeración arábiga y la sustitución del engorroso sistema romano que solo ofrecía siete guarismos. Y que además, carencia fundamental, no conocía el cero.

Pero los nueve números y el signo que facilita la comprensión de las milésimas, decenas o centenas ya eran de uso cotidiano nada menos que en el siglo III antes de nuestra Era en lo que hoy es el estado indio de Bihar, cuando era el centro de una poderosa nación budista regida por el emperador Ashoka, uno de los grandes nombres en la historia de la India.

El sistema de numeración indio se expandió a partir del siglo VIII. A Europa llegaría 500 años después

Fue desde Bagdad, el mayor centro del saber en el mundo mucho tiempo después, cuando en el siglo VIII el sistema de numeración indio empezó a expandirse por las tierras del Califato y llegaría a Europa 500 años después, mérito de un italiano que probablemente no supo que, en realidad, el origen de estos números no era árabe. Sostiene el historiador escocés William Dalrymple (Edimburgo, 1965) en su nuevo libro La vía dorada (Despertaferro), que ese origen indostánico de los números actuales es solo una muestra del enorme legado que el mundo recibió de la civilización india y hoy apenas conocido en Occidente.

Si en su anterior obra, La anarquía, uno de los ensayos más brillantes y mejor documentados que se hayan publicado sobre el expolio llevado a cabo por la Compañía Británica de las Indias Orientales en apenas dos siglos en la India y en lo que hoy son Pakistán, Bangladés, Sri Lanka y Myanmar, Dalrymple proponía tesis audaces, como la comparación entre los métodos de la mayor corporación empresarial privada que haya existido y las tecnológicas actuales presididas por unos aspirantes sin escrúpulos a convertirse en amos del mundo, en La vía dorada su escritura amena y erudita al mismo tiempo quiere revelar la enorme y en gran medida olvidada influencia que la India ejerció en todo el mundo antiguo. Así, desde el año 250 antes de Cristo y hasta el siglo IV, los navegantes indios aprovecharon los vientos monzones para desarrollar un fluido comercio con Roma, mucho más intenso a partir de la conquista de Egipto por Augusto, ya que a sus enclaves costeros en el Mar Rojo arribaban los bajeles desde la costa Malabar y de los puertos tamiles y en los que, además de la pimienta y otras especias, las piedras preciosas, el algodón y la seda, el marfil o el sándalo y otras maderas valiosas —que intercambiaban por ingentes cantidades de oro—, también viajaban las ideas, los inventos y hasta los dioses de la India.

Abunda Dalrymple en esta nueva obra sobre la India, su país de adopción, que fue ésta y no China, como la mayoría de los historiadores ha divulgado, la que mantuvo en la Antigüedad unos intensos intercambios con Roma, no solo comerciales sino inevitablemente también culturales. Así, se cuentan por miles las monedas romanas encontradas en los antiguos puertos de Kerala y Tamil Nadu, en contraste con las pocas halladas en China. De hecho, los museos indios son los que más monedas atesoran en el mundo fuera de los territorios que dominó Roma.

Pero a partir de la caída del Imperio Romano, expone Dalrymple, que vive a caballo entre Escocia y Nueva Delhi, los navíos de los reinos Cholas y otras dinastías del sur orientaron las proas de sus flotas hacia el este en busca de nuevo del oro y la vía dorada se expandiría en lo que hoy son Malasia, Camboya, Vietnam, Tailandia, Indonesia, China y las islas Maldivas.

En este punto traza una similitud entre la colonización griega en el Mediterráneo y la ejercida por India en el sureste asiático, ambas fundamentalmente culturales y no militares. Del mismo modo que los barcos griegos exportaron por el Mediterráneo una lengua que antecedió al latín, los dioses, la arquitectura o la Ilíada y la Odisea, India extendió desde Afganistán hasta el Extremo Oriente el sánscrito, que se convertiría en la lingua franca en esta amplia área, el budismo, el hinduismo y el estilo en la construcción de los templos. Y todavía hoy el Ramayana y el Mahabharata, epopeyas tan sublimes como las homéricas, se representan en sus formas autóctonas en Tailandia, Camboya o Indonesia.

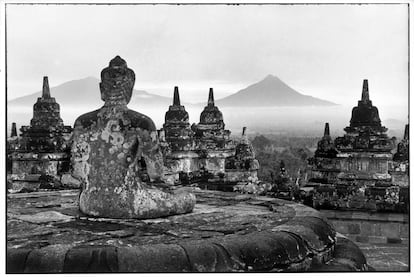

Los mayores templos hinduista y budista que hoy se conservan casi intactos —Angkor Wat y Borobudur— no se alzan en India, sino en Camboya y la isla de Java (Indonesia) y, aunque indudablemente incorporaron en su construcción elementos locales, ambos se diseñaron según los cánones arquitectónicos inventados en la Madre India, al igual que centenares de restos arqueológicos de santuarios diseminados por Oriente: My Son y las torres Cham en Vietnam, los templos no solo angkorianos, sino también los levantados durante el Reino Chenla en los primeros siglos de nuestra era en Camboya, los enclaves sagrados sivaítas en Nepal, las ciudades budistas de Anuradhapura y Polonnaruwa en Sri Lanka, las esculturas de Shiva y Visnú en Lembah Bujang (Malasia), los espléndidos recintos arqueológicos de Ayutthaya y Sukhothai, en Tailandia, los desaparecidos budas dinamitados por los talibanes en Bamiyán, los pocos restos que se han salvado del celo de otros regímenes integristas, como es el caso de Maldivas, y hasta las inscripciones y estatuas de dioses hinduistas en Turpán, en el Xinjiang chino.

Fue este país, y no China, el que mantuvo en la Antigüedad unos intensos intercambios con Roma

William Dalrymple es un genial contador de historias, posee una erudición ya demostrada en sus obras anteriores, casi todas localizadas en el subcontinente indio, maneja una abrumadora documentación —La vía dorada contiene cerca de mil notas finales y el índice bibliográfico ocupa 50 páginas— y lo narra con un estilo ágil, ameno y fácil de entender pese a la complejidad del tema.

Si este historiador no ha sido quien acuñó el término indosfera sí es uno de los primeros autores en utilizarlo para explicar “cómo la India antigua transformó el mundo”, como se lee en la preciosa portada de la edición española de este ensayo. Una influencia que en el sureste asiático predominó hasta bien entrado el siglo XIII.

El motivo de este borrado de la historia de la enorme importancia de la cultura india en el mundo desde los primeros siglos de nuestra era lo atribuye Dalrymple al racismo y la justificación esgrimidos por los gerifaltes de la Compañía Británica de las Indias Orientales desde sus despachos de Londres y a partir de 1858 por el propio gobierno de Gran Bretaña para legitimar una despiadada colonización sobre una de las dos mayores potencias culturales de Asia. ¿Cómo mantener una supuesta misión civilizadora si se admitiera una estratosférica superioridad cultural y económica de los colonizados en el pasado?

Recuerda William Dalrymple en obras anteriores, como Los mogoles blancos, sobre los primeros ingleses y escoceses que se establecieron en India y cayeron fascinados por su nueva patria —muchos incluso se casaron con bibis, princesas musulmanas, cambiaron su religión y adaptaron sus vestimentas al clima del trópico— cómo en el siglo XVII el emperador mogol Jahangir, el hombre más rico del mundo que reinaba en el país con el mayor PIB del planeta, apenado por el aspecto poco elegante de una misión llegada de muy lejos por el oeste, concedió al enviado de un pequeño y desapacible reino de Europa, Sir Thomas Roe, el privilegio de establecer un pequeño puesto comercial en Surat (Gujarat) para la exportación de las riquezas de la India por parte de unos comerciantes modestos. El resto de la historia, como sucedió en la antigua Birmania, Hong Kong o la península malaya, fue la violación sucesiva de los acuerdos con los gobernantes de un país que les permitió su actividad para imponer finalmente sus leyes y dominación gracias a los fusiles de un poderoso ejército privado.

La vía dorada es también una nueva muestra del amor y la fascinación del autor por la cultura que nació “en la tierra al norte de los mares y al sur de los Himalayas”, nos dice el sabio Vyasa en el Mahabharata. Y allí William Dalrymple sitúa “el jardín que produjo las semillas que, plantadas en otros lugares, florecerían con resultados innovadores, prósperos e inesperados”.

La vía dorada: cómo la antigua India transformó el mundo

Traducción de Ricardo García Herrero

Despertaferro, 2025

464 páginas, 27,96 euros

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.