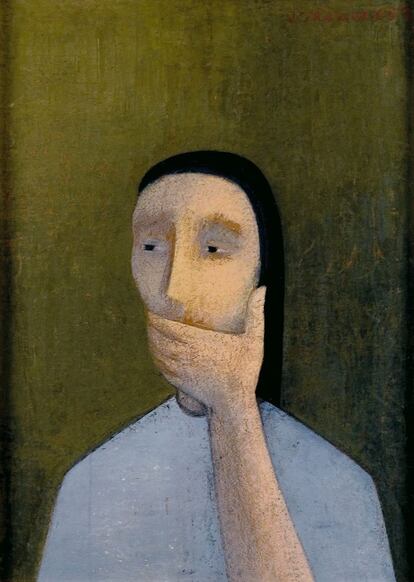

Cuerpos hacinados, triturados, aniquilados: el arte que explora la crisis de la humanidad

El MNAC presenta en Barcelona una selección de obras europeas de entre 1940 y 1966 que expresan el horror de la Segunda Guerra Mundial y la pesadumbre de la posguerra

Álex Mitrani, conservador del MNAC, fue el director de un libro publicado el año pasado, Segones Avantguardes (Grup Enciclopèdia, Univers) en el que 80 especialistas comentaban un centenar de obras, todas entresacadas de la pintura catalana del período 1940-1975. Un volumen excelente; pero lo que lo convertía en una fiesta para los gustadores de la pintura eran las muchas sorpresas de una selección que no se ceñía a lo consabido. A Ramón Llovet, Antoni Guansé o a Gonçal Sobrer quizá no los esperábamos, y menos con las obras elegidas. Bien, pues esa misma atención a obras concretas, a veces de autores cuyos rasgos más característicos fueron otros, a veces de artistas desdeñados por los selectivos esquemas históricos, ha sido el criterio con el que Mitrani ha reunido ahora —en número parecido y dentro de un período similar (1940-1966) aunque ampliando el panorama a España y Europa— obras que expresan, más específicamente, el horror de la Segunda Guerra Mundial y la pesadumbre de la posguerra. En tiempos como los nuestros, en los que la guerra expande de nuevo su resonancia mucho más allá de la localización de los acontecimientos, la oportunidad es evidente.

Las guerras no siempre se han reflejado en el arte con el mismo humor. Después de todo, la Gran Guerra despertó entre muchos vanguardistas —Apollinaire, entre los poetas, o Léger entre los pintores— una reacción eufórica y heroica; estaba la ilusión por realizar, al fin, la profecía futurista. Los artistas esperaban una especie de purificación, hacia un mundo nuevo. El clima cultural suscitado por la Segunda Guerra fue muy distinto; Mitrani lo evidencia a través de un concepto: la condición humana, que se extendió por doquier. Era la humanidad la que sufría ahora una crisis que podía ser apocalíptica, no sólo el sujeto colectivo al que llamamos así, sino lo propiamente humano y la sacralidad que hasta entonces había cubierto los cuerpos y las almas. La novela de Malraux con ese mismo título, La condición humana, es de los años treinta, pero las detonaciones de su historia china se oyeron hasta 1949, cuando Mao llegó al poder. Desde entonces, y hasta el de Erich Fromm en los setenta, fueron muchos los libros encabezados así. Entre ellos, el de Hannah Arendt, en 1958.

Fue Arendt, precisamente, en unos de sus extraordinarios ensayos, quien observó que, cuando la historia es entendida como un proceso lineal, con una trama lógica que apunta a un desenlace, el sacrificio a su costa de las existencias particulares no puede tener ninguna importancia. A los fines y los desenlaces fueron sacrificados, en concreto, millones de cuerpos. Una amarga aflicción cristalizó en el arte y la cultura europeos de la guerra y la posguerra, y al hacerlo, también sirvió para dar cauce expresivo al sufrimiento, reduciéndolo, domándolo.

Los cuerpos fueron hacinados en masa, luego triturados, aniquilados. La forma de esos cuerpos —La figura humana después de la guerra, es el subtítulo de esta exposición— se convirtió a veces en un fósil tenebroso, como en los dibujos de los campos, de Josep Bartolí; en máscaras yertas, como la del raro Josep María de Sucre, o las del lusobritánico —por supuesto inesperado— Francis Newton Souza; en los espectros de Wróblewski, Joan Ponç, Norman Narotzky, o… ¡Mercé Rodoreda!; en sarmientos, como en las pinturas de los “miserabilistas” Gruber y Buffet, o en el tremendo Cristo de Clavé… Por cierto que el imprescindible lado religioso del arte de los cincuenta —su espiritualidad, digamos, apofática y existencialista— está representado por Graham Sutherland, o por las muestras arquitectónicas y escultóricas de Aránzazu (Oteiza) o de Nuestra Señora del Camino (Subirats).

En la Segunda Guerra Mundial, era la humanidad la que sufría una crisis que podía ser apocalíptica, no sólo el sujeto colectivo

Hay otra cosa. Ese desdén por las existencias concretas que observaba Hannah Arendt como una consecuencia de una idea argumental de la historia, tuvo su reflejo en estas figuraciones mortificadas, en las que aquella sacralidad de los cuerpos había sido abolida —la carne, en fin, sacrificada a la historia—. Pero también fue bajo esa idea vectorial y progresiva como fue escrita la historia del arte, y su consecuencia fue la criba selectiva de obras y autores que servían a los argumentos, al tiempo que se hacía desaparecer a los otros muchos que resultaban inútiles —o contrarios— a la trama. Esta exposición tiene el mérito de responder, claro está, a la expectativa de su título con las obras y los artistas que todos esperamos: Giacometti, Saura, Julio González, Bacon, Picasso, Miró, Germaine Richier… Pero, ¿quién pensaba en una pintura “vangoghiana”, por decir algo, de 1945, que nadie atribuiría a Tàpies? ¿Y en la visionaria y primitiva Josefá Tolrá? ¿Y en un recóndito cuadrito de Juana Francés? Esto es lo que convierte en excepcional a una exposición atenta, sobre todo, a las particularidades, más allá de las afiliaciones y los esquemas.

Primo Levi contaba que pasó mucho tiempo hasta que los supervivientes de los campos pudieron recordar y narrar lo recordado. El psiquiatra Boris Cirulnyk se ocupa de ello a propósito de la exposición. Antes de abandonar el régimen concentracionario, el maravilloso pintor Zoran Music tomó apuntes urgentes de lo que veía: las cuencas hundidas, los cuerpos como ramas… Luego, y durante años y años, el olvido pasó por él como un bálsamo, borrándolo todo. Pintó entonces encantadoras evocaciones de su infancia dálmata, sus sueños de felicidad —también es lo que hicieron, por su parte, Joan Brotat, del que tanto se ha ocupado Mitrani, o Ramón Rogent—. Cuando pasó el tiempo, Music pudo volver a pintar los espacios lúgubres en los que se apelmazaban los cadáveres, los manojos de huesos en los que se habían convertido. El arte, hecho de distancia con respecto a la vida y a los hechos —en contra de lo que hoy parece ser tónica general— lo había hecho posible; había concluido un largo camino de sanación. Por eso, cada vez que es invocada como lema la fusión del arte y la vida, o se pretende la supresión de su mediación con un canto a la inmediatez, se comete una irresponsabilidad inexplicable.

Puedes seguir a BABELIA en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.