En la carretera con Ed Ruscha, cronista de la caída del imperio americano

La retrospectiva que el MoMA dedica a la obra pop y conceptual del veterano artista es todo un triunfo y uno de los acontecimientos culturales del otoño neoyorquino

Hay artistas de su tiempo y artistas a los que el tiempo acaba dando la razón. Y luego está Ed Ruscha, emblemático y visionario a la vez. La exposición que le dedica el MoMA —con toda razón, uno de los acontecimientos culturales del otoño neoyorquino— presenta al Ruscha (pronúnciese Ruu-SHEY) que supo atrapar el Estados Unidos en el que creció, una América de billboards y gasolineras, de anuncios tipográficos y calles interminables para ser admiradas mejor desde el coche. Pero también al tipo que podría mañana mismo abrirse una cuenta de Instagram y cosechar seguidores con mensajes congelados sobre fondo neutro, como en la pieza de yema de huevo sobre tela de muaré People Getting Ready to Do Things (gente que se prepara para hacer cosas, de 1974).

El título de la muestra, Now Then, es, por tanto, elocuente. Ahora y entonces, su arte, rabiosamente local ―de Oklahoma City, la ciudad en la que creció, a Los Ángeles, la metrópolis de la que se convirtió en cronista gráfico y archivista oficioso― habla del esplendor del imperio tanto como de su ocaso, siempre nuevo y tan viejo. Con ella, el MoMA despide antes de que sea demasiado tarde a uno de los grandes creadores estadounidenses de la segunda mitad de siglo, un tótem entre el arte conceptual y el pop, que asiste a sus 85 años a un homenaje que continuará a partir de abril en el LACMA (Museo de Arte del Condado de Los Ángeles), institución a la que prendió fuego en una de sus obras más famosas de los años sesenta, incluida en la exposición de Nueva York.

En uno de los paneles de la muestra del MoMA —con sus más de 200 piezas, entre pintura, dibujo, fotografía, vídeo o instalaciones, es la más completa consagrada hasta la fecha a su figura—, Ruscha se disculpa por no haber tenido un “río Sena, como Monet”. “Tuve, al menos, la Ruta 66 entre Oklahoma y Los Ángeles”. Lo cierto es que también dispuso de otras cosas: de la cámara de fotos a las tiras de la huerfanita Annie o el hechizo de los monosílabos guturales, “OOF”, ”HONK”, “SMASH” o “BOSS”, que pintó al principio de su carrera, a su vuelta de un revelador road trip por Europa, como quien pinta una vista de París.

Las onomatopeyas le llevaron pronto a las icónicas perspectivas de gasolineras en Amarillo (Texas) y a abonar la gran mitología del Oeste con sus panorámicas del logotipo de Hollywood mientras arde el crepúsculo (otro incendio) o fotolibros tan memorables como Twentysix Gasoline Stations (1962), Some Los Angeles Apartments (1965), Every Building on the Sunset Strip (1966) o Nine Swimming Pools and a Broken Glass (1968), todos ellos impresos sin solemnidad alguna, con técnicas baratas y tiradas largas. Es un acierto del comisario, Christopher Cherix, conservador jefe de pintura y obra gráfica del museo, mostrarlos en el centro de los espacios expositivos, con los mismos honores que la obra pictórica.

Ya en las primeras salas de la muestra queda claro que el arte de Ruscha, prestidigitador de la palabra como un objeto encontrado más, grita desde el lienzo. Luego uno aprende que también huele, y mancha. A eso aspira, entre otros experimentos con texturas de jarabe de arce o con pólvora durante sus años de “romance con los líquidos”, la pieza Chocolate Room, una habitación cubierta de cacao del suelo al techo creada para la Bienal de Venecia de 1970 y que ahora se recrea en Nueva York como una idea congelada en el tiempo. Es inevitablemente uno de los hitos de la exposición, pero también una de las obras más banales del recorrido.

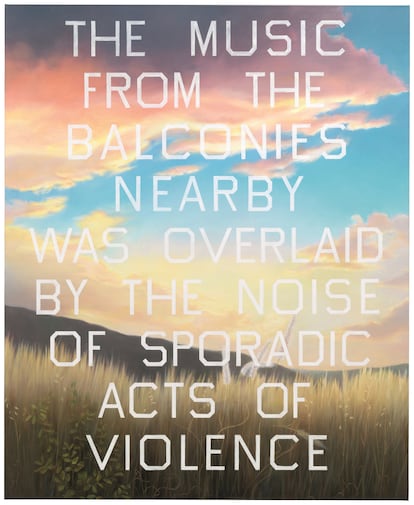

Tanto devaneo multidisciplinar lo emparenta con otros artistas, made in America y obsesionados con la cultura popular, como Bruce Conner. A diferencia de aquél, a Ruscha se lo ve cómodo en el mensaje corto y eficaz, al que acabaría volviendo en su trabajo de los años ochenta y noventa, décadas en las que los campos de color del principio de su carrera dejaron ocasionalmente paso a un sombrío blanco y negro. Con el nuevo siglo, etapa despachada en la muestra con cierta desgana, parece llegar para Ruscha el descubrimiento de la naturaleza, con esas montañas californianas que sirven de fondo a los mensajes, entre dadaístas y profundos, de siempre (“No pague nada hasta abril”), así como el arte más explícitamente político y menos interesante, que ejemplifica la bandera estadounidense ondeando hecha jirones que pintó durante el primer año de Donald Trump en la Casa Blanca.

En otra muestra de su impávido sentido del humor, Ruscha creó para la primera gran exposición dedicada a su carrera (en 1982, en el Museo de Arte Moderno de San Francisco) un dibujo con el mensaje en letras blancas de palo seco “I Don’t Want No Retro Spective” (no quiero ninguna retro-spectiva). Era su manera de quitarse importancia, otra constante de su proceso creativo, que, a la luz de la exposición que ahora le dedica el MoMA, solo cabe interpretar como un acto definitivo de falsa modestia. La muestra y su catálogo refutan esa idea al presentar al artista más allá de los clichés de la carretera, las gasolineras y el sueño americano, que se entiende mejor visto en conjunto, como un creador en continuo diálogo consigo mismo, capaz de ser al mismo tiempo profundo y entretenido. El homenaje a uno de sus grandes exégetas también deja un nostálgico sentimiento de añoranza por la cultura de masas como lingua franca para el análisis de lo que nos sucede. Un punto de encuentro que el cataclismo de las redes sociales y su cacofónico cóctel de identidades hizo desaparecer del mapa.

‘Ed Ruscha / Now Then’, MoMA, Nueva York. Hasta el 13 de enero de 2024.

Puedes seguir a BABELIA en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.