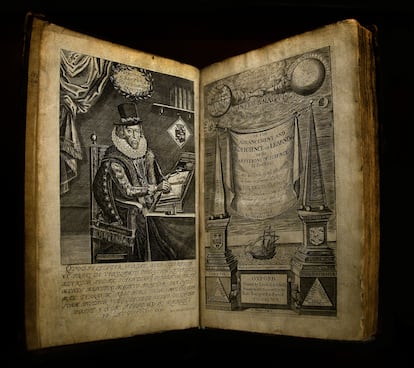

Francis Bacon, un político que pensaba

El filósofo y canciller inglés abrió la época moderna afirmando que cuando se mezclan religión y filosofía, el engendro resultante es una religión herética o una filosofía imaginaria

En la base de la ciencia moderna hay un mito hebreo. El hombre está hecho a imagen de Dios, no así la naturaleza, que es mera creación. El mandato divino consiste en que el hombre disponga de ella. Esta consigna bíblica marca el destino de la civilización occidental. El hombre se distingue de la naturaleza, de hecho, puede decirse que no es naturaleza. Quien hace efectivo ese mandato en la época moderna es un político inglés con ambiciones filosóficas: Francis Bacon.

Otra idea complementa la anterior. La separación entre el estudio de la naturaleza y el estudio de lo divino. Como si fueran cosas separadas. Dar al César lo que es del César. “Dios no actúa en la naturaleza más que mediante causas segundas”. Esto quiere decir que la naturaleza es un sistema cerrado del cuál no se puede inferir nada acerca de Dios. Bacon lo afirma con claridad: “No pretendemos llegar mediante la contemplación de la naturaleza a los misterios de Dios”. Esa actitud supondría caer en la herejía. Ese hiato, esa partición, que refrendarán Descartes y Kant, es la esencia del pensamiento moderno. “Cuando se mezclan religión y filosofía, el engendro es una religión herética o una filosofía imaginaria”. Con ese movimiento se clausura definitivamente la antigüedad pagana. Entonces Dios estaba en todas partes, en los animales, en la planta y el mineral, que eran emanaciones suyas. Ahora ya sólo está en el hombre. De este último reducto será desalojado por Darwin. Nietzsche firmará el certificado de defunción. Así se deshace el pensamiento científico de Dios. Quedan los privilegios. El derecho, inalienable y teológico, a la explotación del mundo natural.

Dentro de su plan general de ordenación del conocimiento, Bacon distingue tres tipos de filosofía: la divina (teología), la natural (lo que más tarde se llamará física, química y biología) y la humana (lo que hoy llamamos filosofía). Lo que puede saber la teología de Dios es a través de sus criaturas, de su moral (una idea que hereda Kant). El conocimiento de la naturaleza “basta para refutar el ateísmo, pero no para informar la religión”. Los milagros (en los que Bacon parece creer) no los ha hecho Dios para convertir al ateo. Los milagros pretenden convertir a idólatras y supersticiosos, persuadirles de cuál es la verdadera fe. ¿Y qué tiene de particular esa fe? El episodio original de la expulsión del paraíso. Y la renovación de la alianza de Dios con el pueblo elegido, que ahora pasa a ser toda la humanidad, pudiente y colonial. Quizá por primera vez, la naturaleza, que los humanistas han ignorado, pasa a ser un campo de usos y manipulaciones, un ámbito ajeno al hombre que hay que someter, burlar e interrogar. En este sentido, Bacon muestra su afinidad con la vieja manía gnóstica que hereda la Edad Media, donde la naturaleza no era más que una trampa, algo con vocación de putrefacción, afín al demonio y a la carne.

Ahora ya sólo está en el hombre. De este último reducto será desalojado por Darwin. Nietzsche firmará el certificado de defunción. Así se deshace el pensamiento científico de Dios

La religión verdadera se distingue de la de los paganos. Los paganos creen que el mundo es imagen de Dios (y el hombre una imagen condensada del mundo). Mientras que cristianos y hebreos creen que sólo el hombre es imagen divina. El resto de la naturaleza no lo es. “Creo Dios a los hombres a imagen suya. Los bendijo y les dijo: “Henchid la tierra y someterla. Dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo cuanto vive y se mueve sobre la tierra” (Génesis 1. 27-28). Bacon insiste en que “las Escrituras nunca atribuyen al mundo el honor de ser imagen de Dios”. Ese privilegio otorga una prerrogativa: la explotación de la naturaleza para acrecentar el bienestar material de los pueblos. La legitimidad para someter la tierra es de origen divino. La reforma del conocimiento pretende recuperar el terreno perdido por la Caída y restaurar el dominio sobre la naturaleza. Como “señor de la tierra” (dominus terrae) el hombre es “ministro e intérprete de la naturaleza”, a la que entiende observando sus leyes. Pero mediante la inventio, el científico se convierte en creador. Bacon confiere el rango de héroes a los creadores de inventos nobles “cuyo beneficio puede extenderse a todo el género humano” (aquí nace el falso mito de la democratización de la ciencia). Esos inventos imitan la creación divina. “Eso diferencia la vida en Europa de la vida en las regiones salvajes y bárbaras del Nuevo Mundo”. Hasta el punto que, al compararlas, se podría decir que “el hombre es un Dios para el hombre”. El proyecto es claro: restaurar el poder perdido con el pecado original. Si la humanidad se reconcilia con el creador mediante la fe y la religión, la pérdida de saber y poder se supera mediante la ciencia y las artes. La ciencia se convierte así “en un fin grato y querido por Dios”. Bacon cambia la relación de la religión con la ciencia (que para muchos teólogos constituía una amenaza para la fe). Y se apoya en la Biblia para hacerlo: la religión exhorta a la ciencia a dominar la naturaleza. Mediante ese dominio la sociedad humana llegará al descanso sabático (milenio o utopía). El milenarismo cristiano, reformado, puritano y radical, se asocia con la reforma del saber y el advenimiento de una nueva época.

La naturaleza se presenta en tres estados. El libre o natural, donde los acontecimientos siguen su curso ordinario. El extraordinario, donde la naturaleza se sale de su curso habitual debido a “perversidades e insubordinaciones de la materia, o por la violencia de los obstáculos”. Y el modificado, cuando es constreñida o moldeada por la ciencia. En este último, la naturaleza es “encadenada y vejada, el ministerio humano la saca de su curso habitual, la oprime y da forma” sometiéndola al yugo de sus intenciones, “pues tales cosas nunca se hubieran realizado sin el hombre”. Y añade: “esperamos mucho más de esta parte en lo que se refiere a ayudas y resultados, pues la naturaleza de las cosas se revela más a través de las vejaciones de la ciencia que cuando actúa libremente”. La naturaleza tortuosa del laboratorio será la nueva pasión moderna. Los signos en rotación. El antiguo sacrificio se traslada al tubo de ensayo. En ese yoga (yugo) llevamos tres siglos. Algunos pensaron que culminaba con la bomba atómica y las armas biológicas, cuyo antídoto sólo conoce el fabricante (y a veces ni eso). Hoy, con la irrupción de la IA, vemos que aquello fue sólo la obertura. La acción y el ministerio humano muestra otro rostro de las cosas (que pasan a reflejar nuestras intenciones y ambiciones), “una faz de los cuerpos completamente nueva, otro universo, otro teatro del mundo”. Nuestras pasiones y mentalidades, lo denso y fluido, lo caliente y lo frio, lo pesado y lo ligero, se reflejan en la naturaleza y pasan a constituirla. Esa es la magia de la mente del mundo. Nace así el híbrido naturaleza-cultura.

Los paganos meridionales, claro está, hemos de protestar. El relato bíblico es demasiado antropocéntrico. Bacon creyó, como creen hoy algunos ingenieros, que el poder humano podía emanciparse del curso general de la naturaleza. Como si el cuerpo y la mente no fueran naturaleza y fuera posible desembarazarse de ésta. No saben que reeditan la vieja manía de los gnósticos, que aborrecían la naturaleza. La soberbia tecnológica puede asumir con facilidad estos desvaríos. Saber es poder. Esa asociación crea algunos espejismos. Utopías mal concebidas que derivan en distopías.

Bacon establece una serie de categorías para los ídolos de la mente (de tono muy budista) y clasifica las ciencias en función de las facultades: la historia es memoria, la poesía imaginación y la filosofía razón (una idea brillante pero falsa).

Aunque no faltan importantes excepciones, pueden decirse que las gentes del norte carecen de imaginación. Todos los calvinismos y determinismos tienen origen septentrional. Imaginan un mundo ahí fuera, que sigue su marcha al margen de nuestras intenciones. Toda la mística de la imaginación, desde la hebrea al sufismo, es de origen meridional. Recordemos que la cábala es un asunto peninsular, como también lo es el sufismo. Desafortunadamente, el modelo septentrional se ha impuesto y hoy nos gobierna el algoritmo, engendro ciego e incoloro, que amenaza con someter a las energías melódicas y coloristas de la imaginación.

La soberbia colonial ha marcado el destino de nuestra civilización. Bacon tuvo algunas ideas brillantes, que tendrán una influencia decisiva en ese destino (a través de Kant y la Ilustración francesa). Establece una serie de categorías para los ídolos de la mente (de tono muy budista), y clasifica las ciencias en función de las facultades: la historia es memoria, la poesía imaginación y la filosofía razón (una idea brillante pero falsa). Respecto a sus debilidades: no hace ninguna aportación significativa a la investigación científica, no es capaz de reconocer el genio de su médico, William Harvey, desprecia la cosmología de Copérnico y no reconoce la importancia que las matemáticas tendrán para la ciencia moderna. Bacon no sólo no sabía matemáticas, sino que las consideraba peligrosas por su proximidad al ocultismo (cábala, astrología, milenarismo). Le parece que las matemáticas “buscan a tientas un saber fantástico” y que “es mejor seccionar la naturaleza que resolverla en abstracciones”. Peirce comentaría después que ningún sistema mecánico (como las tablas baconianas de exclusión), puede producir un conocimiento científico importante. Popper que la especulación imaginativa (para Bacon un vicio intelectual heredado del escolasticismo), era el nervio del progreso científico. La posibilidad de un teorizar científico susceptible de ser mecanizado, en la que no cuentan las dotes de quien hace las clasificaciones, resulta muy dudosa. La teoría cuántica sería un buen ejemplo.

Bacon no otorgó importancia a la concepción de hipótesis o de teorías imaginativas. Pese a ello, aportó sesgos y orientaciones decisivos para la mentalidad moderna. Entre ellos destaca la idea de aprender de la naturaleza (obedecerla) que hoy desarrolla el llamado “diseño ecológico”. Pero también la idea de que ciencia y poder son una misma cosa, “dos objetivos gemelos, que vienen a ser lo mismo”. Frente a las divagaciones escolásticas, propone una inducción metódica y cautelosa. Frente al individualismo elitista de los humanistas, una experimentación mecánica y colectiva. Frente al secretismo de alquimistas y herméticos, una investigación abierta a la crítica pública e institucional. Ese cambio de mentalidad impulsará el desarrollo de la ciencia moderna. El nuevo ídolo empieza a erigirse: “Muchos pasarán y crecerá la ciencia” (Daniel 12.4). Bacon es quizá el primero que propone la estatalización de la ciencia. Un nuevo pacto entre Ciencia y Estado que sustituya al anterior de Religión y Estado. Así se hace tras la cruenta lucha entre jesuitas e ilustrados. Pero más tarde, en el capitalismo desarrollado, entrará en liza un nuevo factor: los intereses de las grandes compañías tecnológicas y farmacéuticas. Los frutos de la ciencia activa son el único criterio de verdad. La tecnología ha dejado de ser la sierva de la ciencia. El que propicia ese cambio de mentalidad es Bacon, cuya vida está dominada por la voluntad de poder.

Vida del Canciller

Francis Bacon nace en enero de 1561 en la residencia londinense de su padre, cerca de Charing Cross. Desde muy joven desea estar presente en las cortes de los príncipes y su vida será un esfuerzo continuo por medrar en la carrera política, con los ratos libres dedicados a la filosofía. Es hijo de sir Nicholas Bacon, Lord Keeper. Un terrateniente excesivamente gordo que ostenta un alto cargo en la corte. Su madre es una calvinista bien educada, rígida y algo sectaria. Su tío es Lord Burghley, uno de los políticos más poderosos en la corte de Isabel I, la última monarca de la dinastía Tudor. A él acudirá repetidamente demandando apoyo para ocupar diversos cargos. Con 15 años entra en el Trinity College de Cambridge, y sale al poco tiempo sin graduarse y horrorizado con la escolástica. La universidad enseña muchas cosas. En esa breve estancia se origina su repugnancia hacia la lógica aristotélica, que mantendrá de por vida. Tras una breve estancia en Francia, acompañando al embajador, regresa con motivo de la muerte de su padre. Estudia derecho (cuya ciencia no le agrada más que la extracción de una muela) y se hace abogado. Con 24 años entra en la Cámara de los Comunes. Es el primer cargo de los muchos de ocupará, en un interminable proceso de acosamiento para lograr favores. Mientras tanto, continua con su labor literaria y filosófica. En 1597 aparecen sus Ensayos, en la estela de Montaigne, que verán siete ediciones en vida del autor. Entabla amistad con el conde de Essex, el favorito de la reina. Un marino convertido en héroe nacional tras destruir la armada española y tomar la plaza de Cádiz. Essex caerá en desgracia más tarde, acusado de conspiración. Será condenado y ejecutado. A Bacon se le ha culpado de haberlo traicionado, pues asume el papel del fiscal en el proceso. No tardará en justificarse: “Cualquier hombre honrado, que tenga el corazón en su sitio, abandonará a su rey antes que a Dios, a su amigo antes que al rey, a toda ventaja terrenal antes que a su amigo. Espero que el mundo no olvide esta jerarquía”. Con la subida al trono de Jacobo I (el rey teólogo), se humilla de nuevo para lograr un cargo lucrativo en la administración del Estado. El nuevo rey le confirma en su puesto de abogado extraordinario de la Corona. Cuatro meses después es nombrado sir. Su ambición es enfermiza y su fascinación por el poder incontenible. Una voluntad de poder que trasladará a su idea de la ciencia. Finalmente, llega a la cima. Cada paso ha sido precedido por una humillante sumisión. Mendiga ayuda y ofrece servicios. Obedecer para dominar. La misma máxima de su filosofía natural. En 1617 es nombrado Lord Keeper y un año después es elevado a la dignidad de Lord Canciller, la más alta magistratura que le es dado alcanzar por nacimiento.

La filosofía, para su eficaz desempeño, requiere de la tranquilidad de ánimo. Sócrates, en el Gorgias, sitúa la felicidad en la paz de espíritu, mientras que el sofista la pone en el muncho desear y mucho disfrutar. Para el sofista la felicidad de Sócrates es la de un tronco o una piedra. Para Sócrates, la del sofista es la de un perro sarnoso, que todo se le vuelve sentir picor y rascarse. Bacon, que conoce ambos impulsos y funde su ambición política con la filosófica, comenta: “No les falta fundamento a estas dos opiniones”.

Morirá por una ocurrencia y un resfriado. Se le ocurre utilizar la nieve para preservar los cuerpos de la corrupción

En 1620 publica su obra más ambiciosa y querida, el Novum Organum, que pretende ser la alternativa al Organon aristotélico. No ambiciona fundar una nueva escuela filosófica, sino una reforma del saber. Aunque sostiene que el conocimiento es una tarea colectiva, afirma “ser pionero y no ir tras las huellas de nadie”. Un trabajo monumental “que no he compartido con nadie y que he llevado a cabo a pesar de ser uno de los políticos más ocupados de mi tiempo y no tener una buena salud (lo que trae consigo mucha pérdida de tiempo)”. Poco después se le incluye entre los Pares y es nombrado Barón de Verulam y vizconde de Saint-Albans. Nunca logrará quitarse el hábito de importunar a los poderosos en busca de promoción.

Pero con el éxito llega también la catástrofe. Ha logrado lo que se había propuesto, pero a mayor poder, mayores enemigos. Éstos le acusan de cohecho en la concesión de patentes y de venalidad en el cargo. En 12 de las 18 acusaciones reconocer haber aceptado pagos y obsequios mientras instruía las causas. Está mal de salud y suplica a sus acusadores “compasión con una pobre caña quebrada”. Le conminan a una confesión pública ante la Cámara, pero logra evitar la humillación. Se le condena a prisión en la Torre de Londres (hasta que lo dictamine el rey) y a pagar 40.000 libras. También se le excluye del Parlamento, se le incapacita a ejercer cargos públicos y se le obliga a mantenerse alejado de la corte en un radio de 12 millas. Pero la suerte finalmente le sonríe. El rey le concede el indulto y sólo pasa en la Torre algunos días. Desplegará una incansable energía en recuperar su honor y verse rehabilitado como ciudadano. No logrará ese último deseo.

Morirá por una ocurrencia y un resfriado. Se le ocurre utilizar la nieve para preservar los cuerpos de la corrupción. Tras una nevada, compra una gallina y, con la ayuda de la mujer que se la vendió, hace allí mismo el experimento. El frío le afecta y se siente gravemente enfermo. Se refugia en la casa de un amigo ausente. Tiene ánimos para escribirle: “A punto de correr la suerte de Cayo Plinio el Viejo, que murió mientras experimentaba con el fuego del Vesubio”. No se equivoca. Pocos días después muere ahogado por la bronquitis.

Los ídolos de la mente

La mente es un prisma deforme que distorsiona la naturaleza de la luz. Para complicar aún más las cosas, la naturaleza es mucho más complicada que la mente que trata de descifrarla. “Sus sutilezas están más allá del sentido o el intelecto”. Bacon nunca se plantea el hecho de que la mente sea ya naturaleza. A esta dificultad se añade otra, la mente tiene sus propios ídolos, sus propios sesgos e inclinaciones, que la inducen al error. Son cuatro. Los ídolos de la tribu (propios de la especie humana). Los ídolos de la caverna (propios de cada individuo). Los ídolos del foro (propios del lenguaje y la cultura). Y los ídolos del teatro (propios de los sistemas filosóficos heredados).

Muchos se complacen en adorar la mente y defender la nobleza del pensamiento. No entienden que la mente es una enredadera. Un espejo “que modifica los rayos de las cosas en virtud de su propia figura y corte”. La mente inserta y mezcla, sin fidelidad alguna, su propia naturaleza con la naturaleza de las cosas. Los ídolos de la mente nunca podrán eliminarse del todo (sólo se puede conocer lo falso), pero se pueden minimizar sus efectos. La mente, abandonada a sí misma, tiene además una naturaleza itinerante, vagabunda y miscelánea. Por eso triunfaron los periódicos y ahora lo hacen los reels. Salta gustosa de lo frívolo a lo trágico, de lo dramático a lo cómico, de la curiosidad al hastío.

La imagen de Bacon es precisa. La mente es como un “espejo encantado”. No es una tabula rasa, ni se puede escribir sobre ello sin evitar que lo nuevo se mezcle con lo viejo. Entre los ídolos de la tribu está el prejuicio de que el hombre es la medida de todas las cosas. La mente no sólo refleja, de un modo desigual, los rayos de la naturaleza, sino que tiende a dejarse arrastrar por las emociones o las impresiones de los sentidos. Mezcla su propia naturaleza con la de las cosas, distorsionando y recubriendo a éstas. Tiende a imaginar que lo que es fluctuante es constante, a ver en las cosas un orden mayor que el que realmente tienen, a suponer semejanzas e ignorar excepciones.

“Las monarquías se inclinan a su propio medro y placer, las repúblicas a la gloria y vanidad, las universidades a la sofistería y afectación, los monasterios a las fábulas”

Los ídolos de la caverna nacen del temperamento individual, del cuerpo y el espíritu de cada cual. Cada individuo vive en su propia caverna, hecha de restos del pasado, de la educación recibida y los libros leídos, de lo visto y lo escuchado. Todos ellos “corrompen la luz de la naturaleza”. Unos ingenios tienen más facilidad para percibir semejanzas, otros para las diferencias. Unos veneran la antigüedad y otros la novedad. Unos prefieren los detalles, otros las generalidades. Pero las cosas nuevas siempre serán entendidas por analogía con las viejas. (A Bacon sólo le falta mencionar las acciones del pasado para situarse en el modelo mental del budismo).

Respeto a los ídolos del foro, “los más fastidiosos de todos”, son el efecto general del hechizo del lenguaje y el habla común. De palabras confusas, mal definidas o mal abstraídas, inútiles y sofísticas. Pero también se deben a las distorsiones que introducen los doctos, las leyendas, el carácter de los pueblos, la fantasía y la retórica, “que ejercen una extraordinaria violencia sobre el entendimiento y lo perturban todo”, llevando a estériles controversias y ficciones. Respecto a los ídolos del foro, Bacon cita las instituciones y sus diversos sesgos, que no ayudan al conocimiento, anticipando una de las tesis fundamentales de la sociología de la ciencia. “No hay forma de Estado o sociedad, clase social o categoría profesional, que no encierre un punto de contrariedad respecto al genuino saber. Las monarquías se inclinan a su propio medro y placer, las repúblicas a la gloria y vanidad, las universidades a la sofistería y afectación, los monasterios a las fábulas.”

Finalmente, los ídolos del teatro son los diferentes dogmas de las filosofías. Entre ellos la manía de mezclar la filosofía natural con la teología, el mundo natural con el divino. Esos ídolos proceden no sólo las sectas antiguas, sino también las fantasías de los alquimistas, que imaginan paralelismos y correspondencias donde no existen, y de los escolásticos. Algo que se aprecia en la filosofía natural de Aristóteles, “que es esclava de su lógica, hasta el punto de volverla inútil”. Los alquimistas se van al otro extremo y elaboran, a partir de unos cuantos experimentos en el horno, “una filosofía fantástica y de escaso alcance”, “un parloteo propio de niños”. Y cita un proverbio que recoge Séneca: “el que corre fuera del camino, cuanto más hábil y veloz sea, mayor será su error o desvío”. Se llaman “del teatro” porque pueden ser más elegantes y hermosos que las verdaderas narraciones, y sus fantasías alejan de la verdad.

El origen de estas falsas filosofías es triple: sofístico, empírico y supersticioso. El primero, Bacon lo atribuye a Aristóteles. La sabiduría griega era profesoral y pródiga en disputas. Se abrían escuelas y se cobraba por la enseñanza. Esto llevó a la corrupción del conocimiento mediante la palabrería y la dialéctica. El segundo, a los alquimistas, una filosofía “más digna de risa que de pena”, que “abruma al género humano con sus promesas de prolongación de la vida y la postergación de la vejez”. El tercero, a escuelas paganas como la de Pitágoras o a otras “que intentan fundar la filosofía natural en el Génesis o en el Libro de Job. La insana mezcla de lo divino y lo natural desemboca en una filosofía fantástica y una religión herética”. Esta mezcla es el peor de los males para Bacon y anticipa la partición cartesiana. “La filosofía natural es, después de la Escritura, la mejor medicina contra la superstición y un alimento excelente para la fe. Una nos manifiesta la voluntad de Dios, la otra su poder”. Esa aversión a la mezcla la asume Kant. Bacon sólo salva a algunos presocráticos: Empédocles, Anaxágoras, Parménides o Heráclito, “que no abrieron escuelas, sino que se entregaron en silencio a la investigación”. También señala a los mecanicistas que “no dicen nada del apetito de los cuerpos”. El entendimiento debe guardarse de estas visiones precipitadas y, en muchos casos, desaprender lo aprendido. Sólo así puede llegarse a cierta “purificación de la mente”.

Los ídolos mencionados perturban la mente, que “es móvil y no es capaz de detenerse o reposar”. El entendimiento no es una “luz seca”, sino que experimenta la influencia del deseo, la voluntad y los afectos, las esperanzas y los temores. Bacon no sugiere, como hará el pensamiento indio, transformar la mente para así transformar el mundo. El mundo está ahí fuera y sigue su curso. Debemos adaptarnos a sus leyes si queremos dominarlo y obtener el fruto esencial del conocimiento, que es el bienestar material.

La creencia en el progreso

Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el mito moderno del progreso de la ciencia y la acumulación del conocimiento nace con Francis Bacon. Los tiempos están maduros y el canciller de Inglaterra asiste a ese parto. Una idea de gran calado que, a pesar de haber sido desmentida por algunos filósofos de la ciencia (Popper, Kuhn, Skolimowski), sigue muy presente en el consciente colectivo. Las distintas variedades del saber, por ser distintas, no son acumulables. Cada ciencia crea su propia espiral de conocimiento. No hay progresión posible en el conjunto. Desde nuestra perspectiva, más humanista, las ciencias evolucionan e involucionan respecto a un único parámetro: la libertad humana. Bacon creyó que las diferentes ramas del conocimiento convergían como las de un árbol. El tronco de la ciencia universal sería el fundamento de las ciencias particulares. Ese tronco para Descartes eran las matemáticas (la ciencia incolora de lo cuantitativo). Para Bacon, ese tronco es una filosofía primera que hace acopio de axiomas y observaciones provechosas, que no caen dentro de las ciencias particulares, sino que son más comunes y de mayor nivel.

Bacon no es un mecanicista como lo será Descartes. Cree que para conseguir resultados técnicos importantes hay que recurrir no a la mecánica, sino a la magia natural. Desprecia “la exquisitez y arrogancia de los matemáticos, que van a necesitar casi que esta ciencia domine a la física”. Su ciencia no reconoce el papel fundamental que más tarde se otorgará a las matemáticas. Tampoco a los metafísicos, “que son como las estrellas, que poco alumbran de lo altas que están”. Rechaza como Descartes la idea de un espacio vacío. El espacio tiene una estructura sutil que quizá quede fuera del alcance de la investigación humana. El verdadero filósofo debe parecerse a la abeja, no a la hormiga, que simplemente almacena, ni a la araña, que, como el lógico, saca del interior su tela. Debe aprender a extraer la materia, saber elaborarla y darle forma, como hace la abeja.

La nueva ciencia que propone se encargará de acabar con las miserias que afligen al género humano, mejorando las condiciones de vida. En esto acertó y, lo que esperaba de ellas, se ha cumplido. Al menos en esa parte del planeta, que ha tenido los recursos para desarrollarlas (gracias, entre otros factores, al impulso colonial). Pero no advirtió el lado oscuro de las prácticas científicas, su poder destructivo, que es el precio que la vida del planeta debe pagar por ellas.

Una ciencia colectiva

Bacon fue un enciclopedista antes de los enciclopedistas, el más explícito e influyente de los defensores de la ciencia como empresa colectiva, donde el trabajo se encuentra dividido en disciplinas. Sugiere al rey Jacobo que asigne gastos para experimentos, como hizo Alejandro con Aristóteles, pagando a cazadores, pescadores y pajareros a fin de compilar una historia natural. Propone revisar las ordenanzas de las universidades, que proceden de épocas oscuras, reclama una restructuración de los métodos y una mayor comunicación entre las universidades europeas, mediante fraternidades o correspondencias que faciliten una inteligencia mutua.

En la Nueva Atlántida, la utopía baconiana, la Casa de Salomón es la institución que guía el conocimiento. Su objetivo es ensanchar los límites del imperio humano. Se trata de una empresa colectiva. Unos viajan, otros extraen material de los libros, otros realizan experimentos, otros ordenan los datos, otros conciben nuevos experimentos. Nace así el especialista, que vive en su propio pozo (que cava con denuedo) y traza su particular horizonte de sucesos, pero cuya renuncia contribuirá al bien general. Esta propuesta de Bacon cuajará en el mundo moderno. La ciencia es una empresa colectiva de expertos, cada uno de los cuales pone su grano de arena para una visión general, que no siempre es posible ni se fomenta. En este momento de la historia, con las mejores intenciones, nace la irresponsabilidad del especialista que, como decía Huxley, puede ser más peligroso que el ignorante. Se promueven las visiones parciales y penetrantes, tan especializadas, que resultan alienantes.

La Gran Restauración

La Restauración pasa por la renovación de la lógica. Se presenta como un nuevo organum que remplace al de Aristóteles. La ciencia no puede arrancar de las tinieblas de la antigüedad, sino de la luz de la naturaleza. En su lectura del Génesis, Bacon comenta que en el primer día Dios creó la luz, y a esa tarea consagró toda la jornada, sin producir en ella nada material. A las cosas materiales consagraría los días siguientes. Penetrar en los secretos de la naturaleza consiste en acercarse cuidadosamente a esa luz primera. Pese a reconocer esa condición de la luz, Bacon no se sitúa en la claridad geométrica de Galileo o Descartes, sino que se mantiene más cerca de la tradición mágico-naturalista del Renacimiento, aunque con frecuencia reniegue de sus fantasías e imaginaciones vanas.

Bacon entiende el pecado original como la ambición por un conocimiento moral que aparataría al hombre del Creador. Y entiende el conocimiento de la naturaleza como el juego infantil del escondite que Dios juega con sus criaturas. El fin de la ciencia no sería el placer del alma, el amor a la disputa, la fama o el poder personal, u otros fines inferiores, sino el beneficio y las necesidades de la vida. Los ángeles cayeron por el apetito de poder, los hombres por el apetito de saber. Pero en la caridad no puede haber exceso y ese saber que busca perfecciona el espíritu de la caridad. Como puede observarse, se trata de una magnifica retórica. Marx decía que el materialismo de Bacon estaba cargado de inconsistencias teológicas.

Los principales humanistas Erasmo, Moro o Maquiavelo, apenas tuvieron interés por la naturaleza. Maquiavelo mantuvo una relación problemática con ella. El mundo natural se encontraba decaído y necesitaba una renovación por la magia. Bacon compartió con ellos su hostilidad respecto al modo escolástico de pensar, con sus interminables disputas. Pero dio un paso más, al rechazar el silogismo, que “hace que la naturaleza se nos escape de las manos”. Pues “el silogismo consta de proposiciones, las proposiciones de palabras, y las palabras son etiquetas y signos de las nociones. Y si las nociones mismas de la mente han sido mal abstraídas y no están lo suficientemente definidas, todo se viene abajo”. La materia no es homogénea ni abstracta. Su movimiento eterno es una fuerza viva que no puede reducirse a un modelo mecánico. Se necesita otro tipo de inducción, “extraída de las mismas vísceras de la naturaleza”. El punto de partida del conocimiento es el vínculo causal. Todo conocimiento genuino debe apoyarse en el mayor número posible de hechos. Al confrontarlos, es posible elevarse de lo particular a lo general. Sin negar la necesidad del pensamiento abstracto, Bacon menosprecia la deducción. Su teoría de la inducción señala por primera vez el valor de las instancias negativas: los casos que contradicen la generalización y exigen su revisión.

Detractor de la especulación abstracta, insta a las inteligencias a que desciendan a las cosas y advierte que la ciencia es una empresa colectiva

Bacon ha pasado a la historia como uno de los fundadores de la ciencia moderna. Tuvo, claro está, precedentes. Los franciscanos de Oxford, William Ockham y Duns Scotus habían desmontado la síntesis aristotélica de Aquino. Detractor de la especulación abstracta, insta a las inteligencias a que desciendan a las cosas y advierte que la ciencia es una empresa colectiva y que la historia natural está por escribir. Él ya no tiene el tiempo ni se ve capacitado para hacerlo, pero espera que en el futuro se sigan sus indicaciones. Señala el camino y, aunque no lo recorre, dibuja un itinerario. Pese a sus continuos elogios de los diferentes inventos que han despertado a la humanidad del sueño especulativo, como la pólvora, la brújula o la imprenta, él mismo no fue capaz de realizar ningún descubrimiento significativo. Se enredó con terminologías farragosas y estériles, como las 27 instancias prerrogativas, que parecen más la obra de un maníaco de los detalles que el trabajo de un espíritu práctico. Pero se mantendrá fiel a la consigna “saber es poder” y a la idea de que el conocimiento del mundo natural es el instrumento más útil para acabar con las miserias humanas y mejorar sus condiciones materiales de vida.

Muchas de las ideas de Bacon fueron innovadoras y hoy las hemos asimilado completamente. Respecto a la retórica de lo elemental, afirma que las ciencias “no podrán llegar al átomo, que presupone el vacío y una materia inmutable (ambas cosas falsas)”. Lo que quiere decir es que un átomo aislado (como una palabra aislada) es una entelequia insostenible. La teoría cuántica lo ha confirmado.

Un último apunte. Bacon hace el primer movimiento para revertir la supuesta inferioridad de la técnica respecto a la ciencia, del desprecio de Platón y Aristóteles hacia el trabajo manual, cuyo origen está entre las clases militares y oligárquicas de la esclavista sociedad griega. El desprecio hacia el esclavo se confunde con el desprecio a las actividades manuales. Bacon acusa a Aristóteles de concebir el mundo a partir de meras distinciones verbales. Telarañas de gran agudeza, pero telarañas. Pretende establecer una unión más estrecha entre Minerva y Vulcano, entre la contemplación filosófica y el horno del experimentador. Lucha frontalmente contra la separación entre ciencia y técnica. La antigua contraposición es ilegítima para la nueva ciencia. La verdad no puede estar separada de la utilidad. Y los grandes descubrimientos: la imprenta, la brújula, la pólvora, ya ha empezado a guiar la historia. Pero el progreso de la teoría y el de la práctica, de la verdad y la utilidad, han de ir de la mano. La fe de Bacon se convertirá en la fe moderna. Pero la parte activa de las ciencias debe delimitar y determinar la contemplativa. Hoy lo diríamos así: la técnica marca y dirige los pasos de la ciencia. “Las causas finales corrompen las ciencias, excepto en lo que se refiere a las acciones humanas.” Lo divino queda para la razón práctica, la ciencia, para la razón pura. En esa dinámica nos movemos todavía.

Puedes seguir a BABELIA en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.