Ortega y Gasset: la meditación soleada

La filosofía del intelectual madrileño es un pensamiento sobre la vida, no sobre el ser de los griegos o el conocer de los kantianos. Esa huida de su propia formación tiene algo de hindú

El primer paso es el último paso. El primer libro de Ortega, Meditaciones, un volumen cuyo tema es el Quijote y que habla poco del Quijote, es fundamento de toda su filosofía posterior. Le pasa un poco como a El nacimiento de la tragedia de Nietzsche. En él están, embrionarios, todos los temas, todas las inclinaciones. Empieza con una alegoría budista, pero invertida. El Milinpañña plantea cuantas partes del carro puedes quitar al carro y que siga siendo un carro. Ortega plantea cuántos árboles hacen un bosque o cuantas casas una ciudad. William James sonreiría. Lo uno y lo múltiple. El gran tema de la filosofía (y diría, que de la teología). Ortega acaba de rebasar la treintena. Ya tiene su cátedra y su formación alemana.

En Marburgo ha sido maleado por los neokantianos Hermann Cohen y Paul Natorp. Pero escapará de la cárcel kantiana, como dirá él mismo más tarde. Su filosofía será un pensamiento sobre la vida, no sobre el ser (griegos) o el conocer (kantianos). Esa huida tiene algo de hindú: “De la metafísica kantiana sólo es posible evadirse digiriéndola”, siendo kantiano hasta la médula y, por asimilación, renacer a un nuevo espíritu. Una estrategia clásica del pensamiento brahmánico. La mejor forma de liberarse de la tentación es caer en ella (Wilde), llevarla a sus últimas consecuencias, agotarla y pasar a otra cosa. La verdadera negación es una conservación. Hay que conocer la lógica para poder desprenderse de ella (Nāgārjuna).

A Kant no le interesa saber, sino “saber si sabe”, cerciorarse, “más que el saber, le importa no errar”. Y toda la filosofía moderna, concluye Ortega, brota de este horror al error. Una actitud, la del criticismo moderno, que poco tiene que ver con el escepticismo clásico. Entonces la duda era una conquista, ahora es un punto de partida. Hay precauciones inútiles, que paralizan y no dejan vivir. Hay remedios peores que la enfermedad. La obsesión por el control suele crear situaciones peligrosas, más explosivas que aquellas que pretenden controlar. Hoy lo estamos viendo. Y, para descartar a Kant, Ortega (que ha sufrido en sus carnes la sequedad y el puritanismo septentrional), se pone los anteojos del etnógrafo. “Tiende el espíritu a considerar como realidad aquello que le es más habitual y cuya contemplación exige menos esfuerzo”. Y saca a relucir su alma meridional, soleada, espontánea, compartida, alma de ágora. Frente a ella, el alma alemana, que vive ensimismada, encerrada en sí misma. Un aislamiento metafísico que decide su destino. La Critica de la razón pura “es la lucha de un yo solitario que pugna por lograr la compañía del mundo y de otros yos, pero que no encuentra otro medio de lograrlo que crearlo dentro de sí.” Y, más adelante, todavía es más duro con sus antiguos maestros, a propósito de la subjetividad kantiana. “Nada positivo queda fuera. Se ha abolido el Fuera, hasta el punto de que, lejos de estar la conciencia en el espacio, es el espacio quién está en la conciencia”.

Para Ortega, toda la filosofía moderna brota del horror al error

Ortega toma de Brentano la idea de que toda conciencia es conciencia de algo. Y advierte el problema psicológico del kantismo. “Para que la conciencia se dé cuanta de sí misma es menester que exista; es decir, hace falta que antes se haya dado cuenta de otra cosa distinta de sí misma. Esta conciencia irreflexiva que ve, que oye, que piensa, que ama, sin advertir que ve, oye, piensa y ama, es la conciencia espontánea y primaria. El darnos cuenta de ella es una operación segunda que cae sobre el acto espontáneo y lo aprisiona, lo comenta, lo diseca”. Esa es la prisión kantiana, puritana, un ahogamiento de la espontaneidad, de la natural inclinación hacia afuera de la conciencia. La pregunta es dónde carga nuestra vida su peso decisivo, en la espontaneidad o en la reflexividad. La lógica kantiana descalifica la percepción, su ética niega la bondad de lo espontáneo y personal. El yo espontáneo es un menor de edad, debe ir acompañado de un yo fiscal. Kant desdeña ese movimiento primario porque cree que el alma es movida por los objetos, porque cree que la conciencia primera es pasiva, receptiva. Hay que educarla. De ahí que la metafísica de Kant culmine en una ética y no sea posible entender ésta sin aquella. “Nosotros, gente mediterránea, contemplativa, quedamos estupefactos viendo que Kant, en vez de preguntarse, ¿cómo habré yo de pensar para que mi pensamiento se ajuste al ser?, se hace la pregunta opuesta: ¿cómo debe ser lo real para que sea posible el conocimiento, es decir, la conciencia, es decir, Yo? La inteligencia pasa de humilde a conminatoria.” La metafísica y la teoría del conocimiento quedan supeditadas al “deber ser” ético. Ortega clama contra esa inversión de valores. El pensamiento indio, para el cual la ética nunca ha dejado de ser una propedéutica, una preparación para un fin superior (la liberación del espíritu), coincide con la meditación soleada de Ortega.

Una actitud que impone cierta distancia con las propias ideas. Cuando se vive con vehemencia una idea, se absolutiza y se sitúa fuera de la historia. De hecho, “cuando vivimos una idea, ella no vive, sino que se cierne impasible sobre la fluencia de la vida, más allá de ésta, cubriendo todo el horizonte, sin perfil, sin fisonomía. Cuando hemos dejado de vivirla, la vemos contraerse, descender, hacer un lugar entre las cosas, concretar su rostro, colorearse, recibir y emanar influjos con las realidades vecinas, la vemos, en suma, vivir históricamente”. La idea se inscribe entonces en su circunstancia, que es siempre vital. Pero las ideas son peligrosas porque tienen ese poder, esa gravedad inversa, capaz de abducir a uno y ocupar todo el paisaje (toda la circunstancia). Entonces no se vive la vida, sino el cielo platónico. Alonso Quijano no sólo es la vida heroica, la hidalguía, la voluntad de aventura, la idealidad. Don quijote es también la actividad inventiva, fronteriza y ambigua, del espíritu. La creación de esa objetividad ficticia, novelesca, es lo que llamamos cultura. Gracias a ella, las cosas, de suyo mudas y planas, adquieren plenitud, significado y profundidad. Ortega da el primer paso hacia una filosofía novelesca, tragicómica, donde forma, sentido y valor se presentan de modo irónico, sin renunciar a su condición de espejismos, sin renunciar a una inteligencia de la vida como drama y como historia.

Erótica de la atención

La verdad tiene a sus favoritos. Sólo desciende sobre el pretendiente, sobre quien la anhela, sobre quien le ha abierto un hueco en el corazón. “El ser buscador es la esencia misma del amor”. Por eso leemos libros, por eso los buscamos, por eso los escribimos. La búsqueda, en sí misma, es un enigma. “El que busca no tiene, no conoce aun lo que busca y, por otra parte, buscar es ya tener de antemano y presumir lo buscado. Buscar es anticipar una realidad aún inexistente, predisponer su aparición, su presentación”. El neutrino, partícula sin masa predicha teóricamente por Pauli, es un ejemplo ilustrativo. Décadas después se detecta en el laboratorio lo que sólo estaba en la mente de este físico genial. La detectan, eso sí, con instrumentos construidos con la teoría erigida y pensada, por el propio Pauli y su círculo.

No comprende el amor quien solo presta atención a lo que despierta el amor. “El amor prepara, predispone las posibles perfecciones de lo amado. Por eso nos enriquece y permite ver lo que sin él no veríamos”. Ortega es certero en la metáfora. Sabe evitar las metáforas desteñidas por el uso, encuentra metáforas que iluminan. La metáfora es una herramienta indispensable de la filosofía, incluso del pensamiento científico. Mediante la metáfora somos capaces de manejar las abstracciones más insensibles y opacas. La abstracción, sin la metáfora, es ciega. Por eso los descubrimientos científicos ha de interpretarlos humanistas y poetas, los expertos en metáforas.

La naturaleza no son cosas dispersas, sino entretejidas, engendrándose unas a otras. Por eso la filosofía es la ciencia de la simpatía o, como dice Ortega, del amor. La erudición se ocupa del hecho aislado, la filosofía de las correspondencias ocultas. Por eso la razón no puede aspirar a sustituir a la vida, que es generación espontánea, puro altruismo. El tema del conocimiento como amor es griego y sufí. Desde los primeros textos Ortega ofrece “una doctrina de amor, ensayos de amor intelectual”. Frente a la filosofía crítica, la filosofía simpática, el lazo amoroso del conocimiento. Sin amor no es posible comprender nada. Y, ¿qué es el amor?: llevar a las cosas (un libro, un cuadro, un paisaje, un error, un dolor) a su plenitud de significado. Algo así como salvar las apariencias. De hecho, se plantea llamar a sus ensayos “salvaciones”. Lo hace con intención pedagógica, pues “la morada íntima de los españoles ha sido tomada hace tiempo por el odio”.

Desde los primeros textos el pensador ofrece “una doctrina de amor, ensayos de amor intelectual”

El amor nos liga a las cosas, mientras que el odio hace del universo un lugar gélido y solitario. En el amor se amplía la individualidad, que absorbe otras cosas y las funde en nosotros. El amor es el divino arquitecto (Platón), mientras que el odio fabrica inconexión, atomiza y pulveriza. Para la persona agitada por el afán de comprender, el amor vuelve a administrar el universo. Esa es, para Ortega, “la actitud del alma robusta”. El afán de comprender supone una actitud religiosa. Y cita un verso del Rgveda: “Señor, despiértanos alegres y danos conocimiento”. La filosofía como la ciencia general del amor. Hay una diferencia entre comprender y el mero saber. Sabemos muchas cosas que no comprendemos. Por eso la filosofía, que investiga las correspondencias ocultas entre los fenómenos, es una fuerza simpática. Es lo contrario de la noticia o la erudición. De ahí que presente sus meditaciones exentas de erudición, invitando al lector a que las ensaye por sí mismo, adquiriendo plena conciencia de la circunstancia, que es el paisaje en el que se mueve la vida. Ortega busca una mutación de la sensibilidad respecto a la circunstancia de la vida individual, que no puede entenderse sin ella. Y parece un budista cuando dice que el ser definitivo del mundo no es materia ni alma, no es cosa alguna determinada, sino perspectiva, perspectiva en circunstancia. Ángulo desde el que se contempla la realidad. De nada vale el determinismo, el positivismo o el neodarwinismo. “El proceso vital no consiste sólo en la adaptación del cuerpo a su medio, sino también en la adaptación del medio a su cuerpo”. Ortega recupera el rayo de luz platónico, que no viene al ojo, sino que surge del ojo, animado por el fuego del corazón, dando brillo al paisaje. Esa es la erótica de la atención. Y, aunque en sus ensayos juveniles sea sentencioso, se retracta y afirma que cada vez le gusta menos sentenciar, ser juez de las cosas. Prefiere ser su amante. Mientras que el científico es un cazador, que arranca con violencia secretos a la naturaleza, el artista es un encantador. “El secreto de una genial obra de arte no se entrega a la invasión intelectual. Diríase que se resiste a ser tomada por la fuerza y sólo se entrega a quien quiere… No se rinde al arma: se rinde al culto meditativo”, a los anchos círculos de la atención y del amor.

El orador

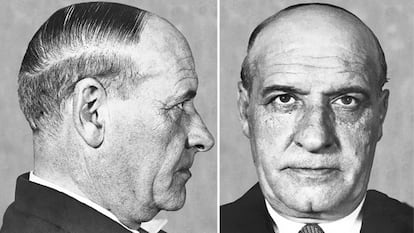

La mejor descripción de Ortega se la debemos al olfato de Josep Pla. En 1921 se cuela en una de sus clases en la calle San Bernardo. La sala está mal iluminada, luz gris y dispersa. El techo alto, al fondo, la tarima. De pie, un señor de pequeña estatura, con aspecto de crispación dominada. Al sentarse en el banco, tiene la sensación de haber entrado en un silencio absoluto, casi sólido, concentrado. El tiempo ha quedado detenido por la voz del orador. Ortega es grueso y metido en carnes, viste una americana cruzada y gris, sobre un cuello planchado y reluciente y una corbata azul con lunares blancos. “Un hombre bajito, vigoroso, uno de esos hombres que parece que tienen que llevar unos tacones una pizca más altos que los corrientes.” A Pla le fascina la voluminosa cabeza y las líneas de su rostro. La nariz abultada y granulosa, la mandíbula imperiosa. Facciones de cierta rudeza y acentuada volumetría, como el esbozo de un busto de barro, que impresionan por su masculinidad y relieve. La frente es amplia, los ojos, de una movilidad sorprendente, palpitan de vida. Ojos “que se mueven entre una oleosa pasividad resignada y una dureza luminosa y rutilante, magnífica.” Los ojos, apunta Pla filosófico, son nuestro instrumento dialéctico más decisivo. Pero la mirada queda en anécdota ante el prodigio de su voz. Una voz que ha pasado a formar parte del silencio del aula. “La voz de Ortega es prodigiosa. Es una voz llena, de barítono granado, de una admirable precisión de matices, de una vocalización perfecta, llevada hasta las últimas exigencias de las vocales. Una voz que parece sólida y al mismo tiempo es suave, afrutada, delicada, de superficies que incitan al tacto”. Sólida y fluida a la vez, estructurada y líquida. Una voz que alcanza su máxima belleza cuando se piensa todo lo que dice. Si los ojos son dialecticos, la voz es el encanto, el hechizo. “Los oradores castellanos tienden al solo de clarinete, que con frecuencia resulta pesado y largo. El instrumento de Ortega es el violonchelo, de buena madera, bien tocado”. Cuando el profesor se retira, nadie se atreve a hablar, sabedores de que nuestra voz es destemplada y grotesca.

El espectro del sistema

Antes o después, todo filosofo se plantea elaborar su sistema. Como si no bastaran los conceptos, como si les hiciera falta una estructura, una jerarquía, una geometría. Nadie hoy se toma en serio el sistema more geometrico de Spinoza, tampoco el de Whitehead, cuya complejidad invita a correr un tupido velo. Muchos de los grandes filósofos del último siglo carecen de sistema, pero la sistematización es, desde siempre, el espectro que ronda la casa del filósofo. Ortega ha estudiado en Alemania. Kant, Hegel, Husserl, y Heidegger tienen todos su tratado (el último lo dejó inconcluso, pero no importa). Hasta es escéptico Hume lo tiene, y el geométrico Spinoza. Vistos en perspectiva, estos tomazos no suelen ser lo más decisivo de quienes se tomaron la molestia de componerlos. Pero el sistema, qué duda cabe, otorga enjundia, solidez y seguridad al filósofo.

Ortega está más interesado en el periodismo ilustrado y la pedagogía amplia (hoy llamada transferencia del conocimiento), que en los problemas técnicos de la filosofía. Le interesan las virtudes de la prosa y vive sus clases, conferencias y artículos, con intenso fervor. Los lectores agradecen su talento para el ejemplo, el vuelo de sus asociaciones, el estilo suelto, impreciso y juguetón, aunque a veces su entusiasmo lo traicione y se venga demasiado arriba, sobre todo en sus autorretratos. Pero Ortega, como todo profesional de la filosofía (liberado de la Iglesia y la Corte, dependiente del Estado), no es inmune al espectro del sistema. Se ha contagiado de la idea germánica del rigor, de la filosofía como disciplina institucionalizada y sistemática, que se expresa en forma de tratado. Sin embargo, lo mantiene como ideal, como proyecto futuro. Lo anuncia repetidamente, pero no lo ejecuta (mañana le abriremos, respondía / para lo mismo responder mañana). Alejandro Rossi da en el clavo. “Veía sus escritos, en lo que toca a los problemas fundamentales, como un rodeo, como una preparación, como un anticipo informal del verdadero mamotreto que ya pronto, ya muy pronto vendría... una tensión conceptual que nunca lo abandonó, que, me sospecho, lo angustió inútilmente y que explica muchas de sus impaciencias.” Al fin y al cabo, su filosofía fue ante todo un esfuerzo por salvar la circunstancia. Y la circunstancia lo llevó por otros derroteros. Se ha propuesto la educación de la nación, y esa tarea no exige el tomo, sino la conferencia, el artículo, incluso la homilía política.[1]

Hay además otra cosa. Ortega tiene prisa, es impaciente, “está en una cosa y ya quiere estar en otra”. Relaciona la circunstancia histórica, cotidiana, con cuestiones clásicas de la filosofía. Descubre continuamente ideas y principios que, en otro momento, se encargará de organizar con calma y sistema. Ese momento nunca llega. Se convierte en un filósofo de la cultura, se olvida del sistema, pero el sistema le ronda. Publica sus lecciones (más sistemáticas), mientras navega en el flujo de los acontecimientos. La razón vital y la razón histórica nada saben de sistemas ni de torres de marfil. Sólo inmerso en la corriente de los tiempos es posible la verdadera filosofía. Implicándose, ensuciándose en el barro de las polémicas y las diatribas, en el fuego cruzado de las invectivas. A veces, “el ideal juvenil de sistematicidad ciega sus virtudes y lo hace suspirar por ridículas y aparatosas jergas filosóficas” (Rossi), pero en el fondo sabe que “la erudición es una forma aparatosa de no pensar” (Macedonio Fernández). No puede, ni sabe, ni le conviene, renunciar a la prosa genuina, que no sabe ser anónima, distante o científica. No es el constructor de argumentaciones impecables, prefiere la charla cálida, cercana, a la indiferencia mecánica del silogismo. Las verdades filosóficas no se deducen, se viven. Sabe que, en cualquier clasificación, quedan fuera dos elementos esenciales. Las premisas que la han erigido y el propio clasificador. Y él no quiere quedarse fuera.

El tema de nuestro tiempo

Ortega es el gran crítico del utopismo filosófico, del racionalismo, del cientifismo, de la creencia en un mundo “ahí fuera”, que sigue su curso al margen de las perspectivas de aquellos que lo viven. Es, sin que él lo sepa, un filósofo cuántico, que sabe renunciar al realismo. Sin percepción no hay nada. La verdad se da siempre bajo una perspectiva. Y, aunque las perspectivas son múltiples, la verdad es una. Ese es el enigma que plantea El tema de nuestro tiempo. Un libro que, de manera sorprendente, se acerca a planteamientos budistas. Y esa sorpresa viene de que Ortega no llegó a entender cabalmente el budismo (lecturas precipitadas e incompletas en una época en la que no había sido suficientemente investigado), y, sin embargo, su enfoque se acerca al de esta tradición de pensamiento, aunque él no lo sepa.

Para entender su postura hay que hacer la genealogía de las ideas que consolidan la época moderna. Lo primero es darse cuenta de que el racionalismo de Descartes no es razonable. Marca el rumbo del mundo moderno y lo aboca a la desorientación presente. El debate entre racionalismo y relativismo es, para Ortega, el tema de nuestro tiempo. En muchos sentidos, un siglo después, sigue siéndolo. La proliferación algorítmica es una buena muestra. Vamos a exponer la postura de Ortega, que es una vía media entre ambas tendencias, para, a continuación, exponer la nuestra. Para Ortega, entre la razón (absoluta) y el relativismo (local) marcha de la vida singular. La razón vital o “inteligencia de la vida” (Agustín Andreu) es lo decisivo: cómo entendemos la propia vida y qué sentido le damos.

La verdad es una e invariable. Esa es una premisa irrenunciable para Ortega. Las cosas son lo que son. Ahora bien, en la historia del pensamiento vemos continuos cambios de opinión. Diferentes épocas, diferentes verdades. Cada individuo y cada sociedad tiene sus convicciones. Lo que llamamos verdad consiste, más bien, en verdades. Y que éstas son relativas. Pero el relativismo tiene un problema (ya lo advirtió Nāgārjuna). Si no existe la verdad, el relativismo no puede tomarse a sí mismo como verdad. Ha de ser, él mismo, relativo. El relativista relativo es un relacionista. Un sujeto dedicado a establecer relaciones entre las distintas visiones del mundo, que no valen todas los mismo, pero que se iluminan unas a otras, formando una colección de perspectivas. Ortega considera que el relativismo es, a la postre, escepticismo, y el escepticismo es una teoría suicida, que va en contra de la fe en la verdad, fundamental para la vida humana. Desde la perspectiva de la libertad, como forma de vida y como objetivo de la vida misma, ser un relacionista no debería suponer ningún problema. Siempre hay camino y siempre hay elección. El relacionismo no suprime la idea de lo mejor. Hay culturas superiores a otras, hay ideas mejores que otras, que ayudan a vivir más que otras. Sin que sea necesario un marco común que cuantifique el valor de cada perspectiva, que mida su distancia a esa verdad única. Pero no nos adelantemos.

El perspectivismo es un tema que recorre la obra de Ortega de inicio a fin. Y se conecta con la razón vital en el hecho de que “cada vida es un punto de vista sobre el universo”. Y vida no es sólo pensamiento, es también acción, y devoción, y voluntad, desarrollo de intereses. La vida, en sí misma, es un órgano insustituible que conquista verdad, una verdad vital, experiencial. Cada vida contribuye a la verdad absoluta, omnímoda. Y no deja de ser verdad por no ser la verdad entera. Se trata de un realismo vital sin parangón. Todas las vidas, hasta la más humilde, son verdad. Incluso las vidas de los ignorantes, de los iletrados, incluso la vida de los malvados y criminales. Nuestra perspectiva parcial forma parte de la perspectiva divina, que es aquella que, según Leibniz, integra todos los puntos de vista.

“La razón pura tiene que ceder su imperio a la razón vital”. A una razón en perspectiva. Las perspectivas, además, son intransferibles. Nadie puede vivir tu vida por ti. La realidad radical no son los átomos o las sustancias, es la vida de cada cual. Ortega tiene una metafísica definida, la razón vital, pero duda en desarrollarla exhaustivamente. No la quiere hacer pública. ¿Los motivos? No lo sabemos. Quizá le pareció demasiado aventurada, demasiado etnográfica, demasiado próxima al relativismo. Prefiere insinuarla, jugar con el brillo de sus metáforas. La cultura es una actividad vital, biológica. Y toda auténtica cultura nació de un individuo, de una vida particular, de una perspectiva. Posteriormente se objetiva y pierde ese carácter personal.

“La razón es una breve zona de claridad analítica que se abre entre dos estratos insondables de irracionalidad”, afirma

En el mundo meridional, mediterráneo, la individualidad nace del nosotros, no desde el yo. Por tanto, no es primaria. La vida humana por naturaleza tiende al otro, es altruista. Esta meditación soleada y compartida es un buen modo de superar el idealismo. Y de paso, de superar el imperativo categórico kantiano (una moral provinciana que se pretende universal). “La vida es tan rica en situaciones diferentes que no cabe encerrarla en un único perfil moral”. Esta nueva razón, por ser vital, no deja de ser razón, o razonable, aunque no es racionalismo. Personalmente creo que la antropología ya está madura para prescindir de la voz “razón” y conservar todo lo razonable que hay en sus aspiraciones. Pero para Ortega este paso resulta demasiado arriesgado. La razón pretende penetrar en el ser de las cosas, descomponerlas para efectuar su análisis. Sin embargo, el elemento es, como el color, irracional. No admite una ulterior descomposición. También lo infinito. “La razón es una breve zona de claridad analítica que se abre entre dos estratos insondables de irracionalidad”. Y, ya lanzado, agrega: “Razonar es un puro combinar visiones irrazonables”. El racionalismo pretende convertir todo en racional y eso es un disparate. Brentano y Leibniz le ayudan a escapar de la cárcel racionalista. Lo que más le interesa de Leibniz es su idea de la sustancia como fuerza (percepción y afán), como unidad de acción vital. La metafísica no es algo que deba estar inmerso en la cabeza del filósofo, en un libro de una biblioteca o en un departamento, sino que debe ser una hipótesis de trabajo con la que contrastar cualquier idea y a la que recurrir ante cualquier encrucijada vital. Entonces advierte que en Alemania no encontró ningún verdadero maestro.

“El racionalismo, para salvar la verdad, renuncia a la vida… Siendo la verdad una, absoluta e invariable, no puede ser atribuida a nuestras personas individuales, corruptibles y mudadizas”. El racionalismo es antihistórico. El punto de inflexión de la historia moderna proviene del entusiasmo de Descartes por las construcciones de la razón. De su creencia, incomprobable, en que el orden del pensamiento coincide con el orden de lo real. Y de la distinción de Robert Boyle entre cualidades primarias y secundarias. Las cualidades primarias (solidez, extensión, figura, forma, movimiento o reposo y número) existen de manera objetiva en las cosas, mientras que las secundarias (gusto, color, sabor, sonido, calor, etc.) son subjetivas y sólo existen en la mente del individuo. Sin embargo, la experiencia de la vida se compone fundamentalmente de texturas, colores y sones. “Pero la razón no es capaz de manejar las cualidades. Un color no puede ser pensado, no puede ser definido. El color es irracional.” Frente a él, el número coincide con la razón y puede crear, mediante ésta, el universo de las cantidades. Dada esta situación, Descartes decide, unilateralmente, que el mundo verdadero es el cuantitativo, geométrico, mientras que el mundo de las cualidades, inmediato y magnético, es considerado ilusorio y acientífico. Una decisión que sirve de fundamento a la física moderna, que no sólo ha sido la ciencia en la que hemos sido educados, sino que ha servido de modelo al resto de las ciencias. Se trata, en definitiva, de una inversión de la experiencia espontánea del ser que vive y siente, una “gigantesca antinaturalidad”. Pues se comienza por intuir, llevados por ese magnetismo de lo sensible, que las cosas sean de cierta manera, y luego se buscan las pruebas para demostrar que las cosas son como intuíamos. Ortega recuerda que no son las pruebas quienes nos buscan y asaltan, sino nosotros los que vamos a buscarlas, movidos por un afán teórico.

La física y la filosofía de Descartes se extenderán a todos los ámbitos (el salón, el estrado y la plazuela). Esa es la sensibilidad específicamente moderna. Suspicacia hacia lo espontáneo e inmediato, preminencia de lo cuantitativo, indiferencia ante los cualitativo (esencia de la experiencia humana). El mundo se transforma, gradualmente, en un lugar indiferente a la humana sensación, queda a merced de la “razón pura”, exacta e ineludible (una situación que, en el ámbito político, conduce al orden social definitivo de los totalitarismos). Pero la vida no puede regirse por principios matemáticos, de hecho, no lo hace. Advertir esto, supone entrar en el umbral de una “nueva sensibilidad” (Ortega escribe en 1922, hace exactamente un siglo), una insurgencia que consiste en la negativa a tomar parte por una de estas dos tendencias antagónicas: racionalismo o relativismo. En ambos casos sufrimos una mutilación. Con el relativismo perdemos la verdad, con el racionalismo la experiencia sensible y la ineludible realidad del deseo.

Perspectivismo

El racionalismo se queda con la verdad y abandona la vida. El relativismo prefiere la transformación de la vida a la verdad inmutable. En ambas posturas sufrimos una mutilación, nos dice Ortega. O perdemos la verdad o perdemos la vida. Para salir del embrollo lo primero es entender que el pensamiento es una función vital, tan vital como la digestión o la respiración. Es un instrumento útil y esencial para la vida. La voluntad, es un ímpetu que emerge de las profundidades orgánicas, un querer hacer algo, un deseo de que algo sea. Las voliciones ejecutan actos eficaces que modifican la realidad, que a su vez se muestra como una voluntad externa a la que hemos de adaptarnos. Este dualismo es un aspecto esencial de lo vivo. Por un lado, la voluntad es un producto del sujeto viviente, por otro, lleva en si la necesidad de someterse a un régimen externo (y objetivo). “Ambas instancias se necesitan. No puedo pensar con utilidad para mis fines biológicos si no pienso la verdad. Un pensamiento que nos presentase un mundo divergente del verdadero nos levaría a continuos errores prácticos”. (Aquí se podría objetar que el fin biológico no es la verdad, al menos no la única, sino que es sólo naturaleza, prakṛti. Pero ello exigiría adelantar nuestra propuesta y es más conveniente, por ahora, seguir la argumentación de Ortega). Ese carácter dual es la característica esencial de toda forma de vida. La vida humana tiene una dimensión trascendente. Sale de sí misma y participa de algo que no es ella. Esa salida de sí propicia el pensamiento y la voluntad, la experiencia estética y la emoción religiosa.

El relativista niega que el ser vivo pueda pensar la verdad. Pero esta creencia suya, negativa, es su verdad, por lo que se contradice. Si somos de verdad empiristas observaremos que ciertas actividades inmanentes trascienden el organismo. ¿Pertenece al cuerpo lo que el ojo mira y el modo en que lo mira? ¿pertenece al cuerpo el aire que respira? Ortega cita a Georg Simmel: la vida consiste en ser más que vida: en ella, lo inmanente trasciende más allá de sí misma. Acierta en la trascendencia misma que supone el proceso vital, pero yerra en el objetivo de esa trascendencia. No acaba de liberarse del kantismo en el que se ha educado (más tarde lo hará). Nos dice: “Lo justo debe cumplirse, aunque no le convenga a la vida. Justica, verdad, rectitud moral, belleza, son cosas que valen por sí mismas y no sólo en la medida en que son útiles a la vida”. Ese valer por sí mismas, del Bien, la Justicia y la Verdad, supone reeditar el cielo platónico. Y afirma sentencioso: “esa suficiencia plenaria de la justicia y la verdad nos hace preferirlas a la vida misma que las produce.” Pero luego rebaja su apuesta: “la espiritualidad no es una sustancia incorpórea, no es una realidad, sino una cualidad que poseen unas cosas y otras no. Esta cualidad consiste en tener un sentido, un valor propio” (Scheler asoma por aquí). A continuación, añade algo que suscribimos plenamente: los griegos llamarían a esta espiritualidad nous, no psique. Dicho en términos de nuestra hipótesis de trabajo: la llamarían conciencia, no mente o alma. El alma es mundana y vital. La conciencia trasciende lo mundano y lo vital. Es el no lugar, la no localidad, que impulsa el movimiento y las transformaciones. No como causa, sino como complemento de aquellos. Es, además, el factor que hace posible el goce estético y la experiencia amorosa.

Ortega entiende, de un modo muy moderno, la vida espiritual como secreción de la vida biológica (la conciencia como epifenómeno del cerebro, diríamos hoy). Pero entonces hacemos hay un antes y un después, un orden jerárquico. Sin embargo, no hay espíritu (cultura) sin vida. Lo espiritual no es menos vida ni es más vida que lo no espiritual. Las actividades espirituales son “vida espontánea”, emanación espontánea del sujeto, “como la ciencia o una lágrima”

Un fantasma recorre Europa. Es el espectro de la desorientación. Una grave crisis se cierne sobre la nuestra civilización. Los valores inmanentes de la vida, en los que insistieron Goethe o Nietzsche, no han calado. “Occidente padece una radical desorientación, porque no sabe hacia qué estrellas vivir”. Un extravío que se refleja en las artes, que siempre son la avanzadilla de la historia. No se trata de meras variaciones de estilo, como en otras épocas. El arte no parece arte. El arte se ha hecho filisteo, “ha sido desalojado de la zona seria de la vida”.

Ya hemos visto que la tradición moderna tiene dos maneras opuestas de hacer frente a la antinomia entre vida y cultura: el racionalismo (que para salvar la verdad niega el sentido de la vida) y el relativismo (que desvalora la verdad para salvar la vida). Ambas posturas suponen una “ceguera complementaria”. Para salir de ellas hay que entender que el conocimiento es siempre tentativo, es ensayo e intuición desde la limitación constitutiva del ser. “El sujeto ni es un medio trasparente, un “yo puro” idéntico e invariable, ni su recepción de la realidad produce en ésta deformaciones”. Se impone una síntesis. Cada ser, cada perspectiva, es un cedazo o retícula, un filtro que selecciona, pero no deforma. Cada ser es una malla diferente de retícula sensible. Del mismo modo que la sensibilidad humana tiene una amplitud concreta en su espectro sensible, hay también una amplitud del espectro de comprensión. Y lo mismo puede decirse de las épocas y los pueblos. Se desarrollan sensibilidades, conocimientos, en diferente grado. Dos personas que ven el mismo paisaje desde distintos puntos de vista no ven lo mismo. “La distinta situación hace que el paisaje se organice de diferente manera… ¿Tendría sentido que cada cual declarase falso el paisaje ajeno?” Pero tampoco tendría sentido que declarasen el paisaje ilusorio. “Esto supondría que hay un tercer paisaje auténtico, el cual no se halla sometido a las mismas condiciones que los otros dos. Ahora bien, ese paisaje arquetipo no existe ni puede existir. La realidad cósmica es tal que sólo puede ser vista bajo una determinada perspectiva.” No hay perspectivas privilegiadas. Y no sólo eso: “la perspectiva es uno de los componentes de la realidad”. Esta última frase es budista. Donde se dice perspectiva, se puede decir “ser vivo”. Cada ser vivo es un ángulo de la realidad. Ortega reformula la idea de Leibniz, pero lo que en el alemán era mónada, ahora es vida singular e irrepetible. Esa perspectiva, “lejos de ser su deformación, es su organización”. El espacio y el tiempo se configuran en función de los seres que lo habitan. El ser, los seres, su vida mental, hacen paisajes, crean “ambientes” (tediosos, celestiales o infernales). Se invierte el kantismo, que supedita el ser (conocimiento) al a priori del espacio y el tiempo.

“Una realidad que, vista desde cualquier punto, resultase siempre idéntica es un concepto absurdo”. Ese fue el gran error del geométrico Spinoza, cuyo Dios era el de Einstein. De ahí que el físico alemán y el filósofo madrileño no se entendieran. Ortega no duda de la utilidad de la abstracción para ciertos menesteres, pero recuerda que “el punto de vista abstracto sólo proporciona abstracciones”. Para el racionalismo, la individualidad de cada sujeto real es un “indomable estorbo”. Dos sujetos diferentes llegan a verdades divergentes. Pero esa diferencia no determina la falsedad de uno de ellos. Al contrario, lo que cada uno ve es una realidad, no una ficción. Esa divergencia no es contradicción, es complementariedad. Ortega escribe al tiempo que Bohr formula su célebre principio de complementariedad, el más decisivo de la teoría cuántica. Ortega publica sus lecciones universitarias del curso 1921-22, pero revisa el texto en 1934. Habría que preguntar a los especialistas si esta idea está ya en el texto original. Bohr concibió su principio en marzo de 1927, en unas vacaciones de esquí en Noruega, junto a Werner Heisenberg.

Cada vida es un punto de vista sobre el universo. En rigor, lo que ve ella no lo puede ver otra. Cada individuo -persona, pueblo, época- es un órgano insustituible para la conquista de la verdad.” Sin esa dimensión vital, renovada perpetuamente y en continua transformación, el universo quedaría ignorado. El error del racionalismo (o del objetivismo) es suponer que la realidad tiene por sí misma una fisonomía propia, al margen de los puntos de vista sobre ella. Y que será falsa cada visión que no coincida con ésta. La teoría del todo en física es la última expresión del delirio objetivista. Pues la realidad, como el paisaje, tiene innumerables perspectivas, todas ellas verídicas y auténticas. Lo falso es la utopía de una perspectiva única, que reedita las viejas manías del monoteísmo. “Lo falso es la verdad no localizada, vista desde lugar ninguno”. Y ese utopismo ha sido la esencia del racionalismo, el mayor error, pues, asumiéndolo, la persona queda ciega, deserta de su puesto en el cosmos, de la fidelidad a su punto de vista.

Entre el etnógrafo y el budista

Ortega nos dice que lleva defendiendo este perspectivismo en sus clases desde 1913. La manía de la filosofía ha sido ser, desde sus orígenes, utópica y los sistemas que progresivamente concibe, universales, válidos para todas las épocas y todas las culturas. La doctrina de la perspectiva vital, de los incontables puntos de vista, exige una nueva concepción de la filosofía, de su alcance y pretensiones. Un inclusivismo, antropológico, que se aproxima al talante hindú en el filosofar. “La razón pura tiene que ser sustituida por una razón vital, donde aquella se localice y adquiera movilidad y fuerza de transformación”. Es importante advertir que Ortega no está contra la razón (único modo de proceder teóricamente) sino contra el racionalismo. La razón es la capacidad de reducir, analíticamente, la cosa a sus elementos constitutivos. Pero, ante el elemento, ya no puede proceder racionalmente y se ve obligada a dejar paso a la intuición.

Visto desde nuestro tiempo, las filosofías de la época moderna comparten, en su mayoría, el primitivismo racionalista. Ese primitivismo podría llamarse ingenuidad o candor, característico del objetivismo que ignora al observador y procede como si no estuviera presente. “El mundo definido por estas filosofías no era en verdad el mundo, sino el horizonte de sus autores.” Pero la peculiaridad de cada ser, de cada época, de cada pueblo, lejos de ser un inconveniente para captar la verdad es precisamente el órgano mediante el cual la realidad se manifiesta. Eso sí, en la porción que le corresponde. “La verdad integral sólo se obtiene articulando lo que el prójimo ve con lo que yo veo… Cada individuo es un punto de vista esencial. Yuxtaponiendo las visiones parciales de todos se lograría tejer la verdad omnímoda y absoluta.” Un pluralismo de corte budista. El mundo, lo real, como la integral de todos los seres, de todas las perspectivas. No hay nadie al mando, no hay una perspectiva privilegiada. Los mundos se conservan o destruyen en función de los seres que los habitan, en función de la integral de sus estados mentales. De ahí que Ortega saque a colación del problema de dios. “Esta omnisciencia, esta verdadera “razón absoluta” es el sublime oficio que atribuíamos a Dios. Dios es también un punto de vista; pero no porque posea un mirador fuera del área humana, que le haga ver directamente la realidad universal, como si fuera un viejo racionalista. Dios no es racionalista. Su punto de vista es el de cada uno de nosotros: nuestra verdad parcial es también verdad para Dios.” Ortega se ha convertido al mito oriental de la divinidad participada en los seres. Lo divino nada sin guardar la ropa. Ahora el destino del universo está en manos de los seres que lo habitan. Ese mito, de origen védico, fue el adoptado, de una manera más o menos consciente, por el budismo. Cada perceptiva sobre la realidad es verídica, pero no es la única realidad. La percepción no engaña (aquí Goethe), la que engaña es la mente, que puede ser más o menos confusa, más o menos diáfana.

Es inevitable recordar, en este punto de nuestra discusión, un aforismo de Tagore que se atreve a descifrar el gran enigma, la ilusión cósmica (māyā). “El ojo no te ve a Ti, que eres la pupila de cada ojo”. La divinidad, huyendo de la soledad, se ha transformado en los seres. Desde el tigre a la araña, desde el ser humano hasta la más humilde brizna de hierba. Ortega lo asume. “Dios está en todas partes y por eso goza de todos los puntos de vista, y en su ilimitada vitalidad recoge y armoniza todos nuestros horizontes. Dios es el símbolo del torrente vital, a través de cuyas infinitas retículas (filtros) va pasando poco a poco el universo, que queda así impregnado de vida, consagrado, es decir, visto, amado, odiado, sufrido y gozado”. Se ha obrado la inversión. Ortega, que sabía poco de budismo, se ha convertido, sin saberlo, en discípulo de Siddhārtha Gautama. Dios ya no está, o mejor, está en la mirada de cada uno de los seres. Ese es el genuino “tema de nuestro tiempo”, aceptar ese reto, asumir esa fidelidad a lo divino, abrir bien los ojos y saber, que en esa mirada, se juega el destino del mundo.

Un apunte final

Desde la perspectiva sāṃkhya, que es la que proponemos aquí, lo real tiene dos aspectos, ambos increados. Uno invariable y eterno, la conciencia sin contenido. Otro, también eterno, en perpetua transformación, la naturaleza. Ambos se requieren y necesitan. Eros afirma el mundo, lo otro. Pero necesita de cierta distancia para no consumirlo y mantener su objeto como sujeto irreductible. Esa distancia, sin la cual no sería posible el amor, la marca la percepción consciente. Por eso lo real puede considerarse una erótica de la percepción. El juego magnético de los dos crea lo que llamamos universo. La verdad, desde esta perspectiva, no es un enunciado, una fórmula o una ecuación. La verdad trasciende lo lógico y lo simbólico y pasa a ser, entre otras cosas, la experiencia de la lógica o de los símbolos. Tiene que ver con estas experiencias, no con lo que enuncian. A diferencia del racionalismo, la verdad no está sometida a ningún tipo de lenguaje, sino que se convierte en esa relación eterna, ese juego magnético, cíclico, siempre renovado, entre naturaleza y conciencia. Dentro de ese juego, el ser vivo busca la liberación y se sirve de una propedéutica, de eso que el platonismo llama belleza, bien, justicia. De esa verdad participan todas las culturas, todas las edades, todas las criaturas. La verdad pasa de ser un enunciado a ser una experiencia, la de la libertad.

[1] El sistema queda legado a los discípulos. Julián Marías “sistematiza” las Meditaciones del Quijote. Y lo que era reflexión alada se vuelve pesado y farragoso.

Puedes seguir a BABELIA en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.