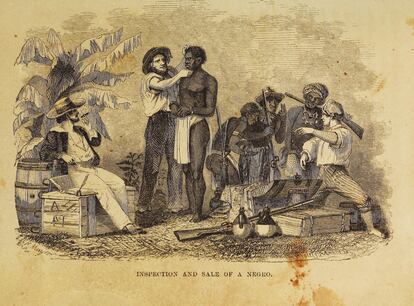

¿Qué pensaríamos de la trata de esclavos si la hubieran sufrido los blancos?

Bernardine Evaristo, premio Booker por ‘Niña, mujer, otras’, imagina en su novela ‘Raíces rubias’ que los esclavos hubieran sido los europeos. Se publica esta semana en España y ‘Babelia’ adelanta en exclusiva un fragmento

En memoria de los entre diez y doce millones de personas que fueron secuestradas y llevadas desde África a Europa y a América como esclavas, y en memoria también de sus descendientes. 1444-1888

Buana y su familia han salido a las fiestas más elegantes de la calle, a brindar con copas rebosantes de ron con cola y a mover esos culos suyos, que menean como flanes. Yo, mientras tanto, tengo que ordenar los libros de contabilidad del despacho de Buana. Durante un tiempo tuve la esperanza de que la celebración del Festival del Vudú sería también festivo para nosotros, los esclavos. Pero no, como de costumbre, hay que atender el negocio.

Al otro lado de la ventana veo las palmeras que flanquean las avenidas, ornamentadas con guirnaldas doradas y plateadas. Son altas, esbeltas, altaneras, con el porte de quien ha crecido haciendo equilibrios con la preciada leche de los cocos sobre la cabeza. De las frondosas y resplandecientes palmas cuelgan, titilantes, lámparas de aceite hechas con calabazas pintadas de rojo.

Ayer se barrió del adoquinado de la calle toda la arena caída durante la tormenta. Además, mandaron a casa a todos los vendedores de comida callejera.

Las ranas y los grillos cantan como un coro embriagado y los carruajes tirados por camellos llevan a los bien ufanos invitados a los recintos vecinos. Los hombres visten vistosos caftanes y las mujeres, gruesas y glamurosas, compiten por la atención con sus coloridos fulares estampados, que se arreglan de manera tan femenina como espléndida.

Todas las casas están recién encaladas, y en sus vidrieras refulgen las figuras de los dioses: Ocha, Changó, Yemayá. Esfinges de piedra guardan los porches e iluminan los portales antorchas que se levantan sobre elevados zócalos de mármol y parecen acariciar con sus ágiles dedos llameantes el aire nocturno y pegajoso.

El mayimbe Kanga Konata Katamba I es el Buana. Hizo fortuna importando y exportando a través de la infame ruta trasatlántica de los esclavos, para, a continuación, dedicarse a vivir la vida en sociedad, ejerciendo de magnate del azúcar en la distancia y hombre de bien jubilado

Desde las habitaciones de la segunda planta de las corralas llega el grave retumbo electrónico de la música juvenil, y en la planta baja resuena el suave tintineo de una marimba, entre las risas y el parloteo de hombres y mujeres que tienen todos los motivos del mundo para celebrar estas fiestas de la buena voluntad, pues son libres y viven en el corazón del barrio más caro del mundo conocido: Mayfah.

El mayimbe Kanga Konata Katamba I es el Buana al que me refería antes. Hizo fortuna importando y exportando a través de la infame ruta trasatlántica de los esclavos, para, a continuación, dedicarse a vivir la vida en sociedad, ejerciendo de magnate del azúcar en la distancia, esposo a tiempo parcial, padre por cuenta propia, hombre de bien jubilado y, ni que decir tiene, alma vendida.

Mi mayimbe, además, lucha contra el abolicionismo a tiempo completo y hace públicas de buena gana —sin cobrar por ello— sus diatribas proesclavistas en La Llama, un panfleto que se distribuye por todo el orbe conocido.

No quería, pero estuve hojeando el último número. Me resultó repugnante. Se me estaba revolviendo el estómago y la garganta se me empezaba a cerrar cuando una mano apareció por el ventanuco del despacho y dejó sobre la mesa un papel doblado, retirándose antes de que me diera tiempo a comprobar a quién pertenecía.

Desdoblé el papel, leí aquellas palabras mágicas y sentí que la cabeza empezaba a darme vueltas.

Noté olas batiendo contra el interior de mi cráneo.

Dejé escapar un aullido tan poderoso como callado.

Y, a continuación, perdí el conocimiento.

No sé durante cuánto tiempo. Quizá unos minutos. Cuando recobré el sentido, estaba derrumbada sobre la silla, como un fardo, con la cabeza caída hacia delante y el papel aún en la mano.Lo leí de nuevo a través del velo húmedo de las lágrimas.

Era real. Era cierto. Alguien me daba la oportunidad de escapar.

Oh, Señor.

Después de muchos años de espera, tenía al alcance de la mano lo que más deseaba en el mundo. Y, sin embargo, todo me pareció, de repente, demasiado atropellado. Me quedé ahí, sentada, inmóvil. Se me pasó por la cabeza un millar de desenlaces posibles. Devolver mi vida a su legítima propietaria —yo misma— significaba también ponerla en riesgo. Si no tenía cuidado o si me faltaba la suerte, terminaría atada al poste de azotar o, peor aún, colgada en el cadalso.

Fue entonces cuando se me activó el instinto de supervivencia.

Se me aclaró la mente.

Volví en mí.

Hice añicos el papel.

Me levanté y contemplé la máscara de madera que colgaba en la pared frente a mí, el retrato esculpido de Buana.

Le dediqué un regio saludo, el más indicado para el momento: el del dedo levantado.

Sabía que los esclavistas jamás dejarían escapar la gallina de los huevos de oro. Después de todo, era uno de los negocios más lucrativos de la historia de la civilización: el transporte de millones de blankos desde el continente de Europa a las islas del Japón Occidental, así llamadas porque cuando el “gran” explorador y aventurero Chinua Chikwuemeka buscaba una nueva ruta hacia Asia, confundió esas islas con el legendario archipiélago del Japón. Con ese nombre se quedaron.

La nota decía que el ferrocarril subterráneo funcionaba de nuevo, tras haber sido suspendido el servicio debido a un descarrilamiento. Estos se producían cuando no era posible pinchar la electricidad que movía los trenes a la red que daba suministro a la ciudad o cuando el tren se averiaba por el exceso de esclavos que trataban de escapar de la ciudad para emprender el largo viaje de vuelta a la Tierra Madre.

Quise pensar que el mensaje era de fiar. La Resistencia estaba infiltrada por agentes de incógnito cuyo objetivo era delatar a las células rebeldes.

En lo más hondo, sabía que los esclavistas jamás dejarían escapar la gallina de los huevos de oro. Después de todo, era uno de los negocios más lucrativos de la historia de la civilización: el transporte de millones de blankos desde el continente de Europa a las islas del Japón Occidental, así llamadas porque cuando el “gran” explorador y aventurero Chinua Chikwuemeka buscaba una nueva ruta hacia Asia, confundió esas islas con el legendario archipiélago del Japón. Con ese nombre se quedaron.

Así que aquí estoy, en el Reino Unido de Gran Ambossa (abreviado como RU o GA), que forma parte de Áphrika. El territorio continental nos queda justo al otro lado del canal Ambossano. Lo llaman también el Continente del Sol, porque hace un calor de mil demonios.

Gran Ambossa es en realidad una isla muy pequeña, y su población no para de crecer, así que no deja de alargar sus deditos codiciosos, que llegan a todas las esquinas del globo, para robar países y personas.

Yo, entre ellas. Yo soy una de las personas robadas.

Por eso estoy aquí.

La nota decía que tenía apenas una hora para llegar a la estación de tren de Paddinto, ya en desuso, y daba indicaciones sobre cómo encontrar un agujero que habían practicado en el suelo, entre unos matorrales, y a través del cual podría acceder al túnel del ferrocarril subterráneo. Allí me estaría esperando un miembro de la Resistencia que me guiaría a través de aquellos fríos y oscuros túneles. Esa era la promesa, en cualquier caso. Si no se cumplía, estaba acabada. La esclavitud me había enseñado que las promesas nunca vienen acompañadas de garantía y que, si te quejas al servicio al cliente, terminan denunciándote a dirección. Y entonces sí que estás fastidiada.

En cualquier caso, yo creo firmemente en mantener la esperanza. Sigo viva, después de todo.

Los ambossanos nos dividían en tribus, pero en realidad formábamos naciones, cada una con su idioma y sus costumbres, tan antiguas como peculiares. Como los de las gentes de las Tierras Fronterizas, cuyos varones vestían faldas de cuadros sin nada debajo.

El ferrocarril subterráneo de la ciudad de Londolo había dejado de funcionar oficialmente hacía muchos años, cuando los túneles empezaron a derrumbarse por el peso de los edificios levantados en la superficie. Las autoridades municipales propusieron regresar a medios de transporte más lentos pero más seguros: caballos, carruajes, diligencias, carretas, camellos, elefantes y, para los fanáticos de la forma física, velocípedos. Los esclavos, sin embargo, solo disponíamos de un tipo de vehículo: el piebús.

El caso es que, en un momento dado, en la Resistencia alguien tuvo una idea genial: utilizar los túneles en desuso para ayudar a los esclavos a escapar de la ciudad de Londolo, cuyas calles estaban sometidas a una férrea vigilancia, y llegar hasta los muelles, desde donde emprender la larga y peligrosa travesía de vuelta a Europa.

Por primera vez desde que me hicieron esclava, pude imaginar, con algún viso de realidad, mi vuelta a casa. ¿Lo conseguiría? Conservaba recuerdos tan vívidos de mis padres, de mis tres hermanas, de nuestra casita de pedernal, de mi querido cocker spaniel, Rory. Estarían todos muertos, probablemente. Aunque sobrevivieran en su día a aquellas incursiones de los norteños de las Tierras Fronterizas, los primeros que me capturaron.

Los ambossanos nos dividían en tribus, pero en realidad formábamos naciones, cada una con su idioma y sus costumbres, tan antiguas como peculiares. Como los de las gentes de las Tierras Fronterizas, cuyos varones vestían faldas de cuadros sin nada debajo.

Los ambossanos llamaban a Europa el Continente Gris, pues nuestros cielos siempre estaban cubiertos.

Pero, ay, ¡cómo echaba yo de menos esas nubes plomizas!

Cómo añoraba la llovizna incesante y las ráfagas de viento golpeándome las orejas.

Cómo añoraba mis mullidos jerséis de lana para el invierno y mis sólidos zuecos de madera.

Cómo añoraba los entrepanes que me preparaba la mama, humeantes y jugosos, y su espeso caldo de calabaza.

Cómo añoraba el fuego crepitando en el hogar y las canciones que cantábamos en rededor.

Cómo añoraba ese lejano señorío del que me llevaron.

Cómo añoraba Inglaterra.

Cómo añoraba mi hogar.

Sabed que desciendo de un largo linaje de agricultores dedicados a la col, y a mucha honra.

Provengo de una familia de honrados labriegos que trabajaban la tierra y jamás robaron, ni cuando nevaba en verano ni cuando llovía todo el invierno y la verdura se pudría y terminaba convirtiéndose en mantillo.

Provengo de una familia de honrados labriegos que trabajaban la tierra y jamás robaron, ni cuando nevaba en verano ni cuando llovía todo el invierno y la verdura se pudría y terminaba convirtiéndose en mantillo.

No éramos propietarios, desde luego que no, éramos servidumbre, el último escalafón de la cadena de alimentación agrícola, aunque no arrastrásemos grilletes. Tampoco éramos propiedad de nadie, exactamente, pero nuestras raíces se enterraban hondo en el suelo, porque la tierra cambiaba de manos —a causa de la muerte, de matrimonios o incluso de la guerra— y también cambiábamos de manos nosotros, así que permanecíamos atados a ella, generación tras generación.

El trato era el siguiente: nos arrendaba unos campos nuestro amo, lord Perceval Montague (al que todos, sin que él lo supiera, llamábamos Percy), el enésimo primogénito de una familia a la que la mía estaba unida como a través de un cordón umbilical. A cambio del arrendamiento, todos los varones de la familia eran reclutados durante la leva y enviados a luchar en infantería en la guerra de turno. Creedme si os digo que aquella sociedad no estaba sujeta a ley alguna. El extremo norte del continente europano era un lugar salvaje en aquella época. Si alguien se proponía asolar tus tierras o robarte el ganado, lo hacía por la fuerza bruta, a menos que pudieras hacer frente a los atacantes y ahuyentarlos a tiros, o defender tus tierras con una milicia privada, aunque fueran un hatajo de campesinos, cada uno de su padre y de su madre.

Así pues, nosotros trabajábamos nuestra parcela de tierra y también las tierras de Percy. Independientemente de lo que hubiéramos plantado, teníamos que hacerle entrega de la mitad de la cosecha.

Supuestamente, él debía prestar ayuda a sus siervos más pobres, pero rara vez lo hacía.

Nos cobraba un dinero adicional si usábamos su carreta para llevar los productos al mercado, o molíamos el grano en sus molinos o cocíamos el pan en sus hornos, de manera que, caso de sufrir una mala cosecha, empezábamos a acumular deudas que a veces tardábamos años en devolver.

La casa señorial de los Montague era una imponente mole hecha de bloques de granito que, como lápidas, se levantaban hacia el cielo que retumbaba. Las nubes, como una cota de malla, chasqueaban y producían cada día sin falta algún chubasco.

A nosotros, los niños, aquella gran casa nos llamaba enormemente la atención. De entre mis hermanas, solo yo tenía el valor de dejarme hechizar por sus encantos.

Para nosotros, los campesinos, el Nuevo Mundo no era sino una tierra distante situada al otro lado del ancho mar. No sabíamos nada de ella, salvo que nadie quería ir, pues quienes iban no regresaban jamás.

Una vez, mientras todo el mundo estaba en la feria estival que se celebraba en el señorío, me colé en la casa. La pesada puerta de madera se había quedado entreabierta. Mis hermanas se quedaron atrás, escondidas entre unos matorrales como unas miedicas. La puerta se abría a un cavernoso recibidor de enormes dimensiones. Traté de caminar de puntillas, pero el golpeteo de los zuecos hacía eco igualmente. El sonido de la madera contra la piedra resonaba contra la elevada techumbre. De los muros colgaban tapices en los que aparecían doncellas de pelo claro acariciándole el cuerno a un unicornio y astas de renos que parecían crecer desde la pared como las ramas de un árbol. Frente por frente de la puerta de entrada, una enorme cabeza de oso mostraba unos colmillos que parecían aún empapados de saliva. Su mirada húmeda y cristalina seguía con atención cada uno de mis movimientos.

Oí entonces una especie de gemido que parecía provenir del subsuelo. Me asusté y di media vuelta para echar a correr, pero me choqué con un lobo disecado que guardaba uno de los flancos de la puerta de entrada, con aspecto de ir a atacar en cualquier momento. Los gemidos debían de provenir de las mazmorras que, según se contaba, había en el subsuelo. En ellas se encerraba a cazadores furtivos y a los prisioneros hechos en las escaramuzas libradas en los límites con las Tierras Fronterizas. En última instancia, a los prisioneros se los enviaba a recorrer el largo camino que, a través de los bosques, desembocaba en los muelles, donde los esperaba un barco con destino al Nuevo Mundo. O eso habíamos oído.

Para nosotros, los campesinos, el Nuevo Mundo no era sino una tierra distante situada al otro lado del ancho mar. No sabíamos nada de ella, salvo que nadie quería ir, pues quienes iban no regresaban jamás.

Yo vivía en la que llamaban Casa del Manzano, que estaba situada en las lindes de la finca. La casa eran cuatro muros de tablones y tierra apretada, infestados de ruidosos insectos. Estos correteaban por toda la casa: las avispas anidaban en la techumbre de paja y las pulgas saltaban de un cuerpo a otro en busca de sangre, su maná. Una única puerta daba a una diminuta estancia de piso de tierra, con un hogar excavado en el suelo. Se le sumaban dos espacios para dormir, separados uno de otro por sendos cortinones de lana gruesa. Entre ambos, un estrecho corredor que hacía las veces de cocina. No nos podíamos permitir vidrios en las ventanas por los gravámenes, así que había que cerrar los postigos, con lo cual dentro siempre parecía invierno.

Madge, Sharon, Alice y yo compartíamos un jergón de paja. Dormíamos bajo una colcha multicolor que habían confeccionado a base de retales dos tías abuelas, muertas antes de que naciéramos nosotras. Yo me las ingeniaba para hacerme siempre con uno de los sitios del medio, entre dos de mis hermanas, para estar bien calentita en las gélidas noches del noreste.

Nuestro perro, Rory, siempre se dedicaba a dar vueltas por la estancia y a tirar cosas, aunque ya no era ningún cachorro, como solía vociferar la mama. De un puntapié inesperado, mamá lo mandaba volando a la otra esquina de la casa, donde aterrizaba con un gañido, cómicamente despatarrado.

Mi papa era el señor Jack Scagglethorpe, y mi mama era la señora Eliza Scagglethorpe.

Al papa se le veían los músculos entretejidos de duros tendones. No tenía un gramo de grasa con que abrigarse los huesos. Hacía gala de una poblada barba, que le daba cierto aspecto de carnero y que no se rasuraría “ni aunque le pagaran”. Tenía las mejillas peladas y agrietadas por los duros y fríos vientos de nuestra tierra. Caminaba levemente encorvado, como un arbolillo que las galernas hubieran obligado a crecer torcido. Llevaba plantando y recolectando coles desde que era niño.

El pelo del papa era de un color anaranjado oscuro, típico de la gente de las Tierras Fronterizas, y le caía por los hombros en espirales. Se cubría siempre con un sombrero de ala ancha, típico de labriego, que no se quitaba jamás si estaba fuera de la casa.

Recuerdo que cuando yo era aún muy pequeña se remangaba, me pedía que apretara la yema del dedo sobre una de sus venas y me decía que dentro de su cuerpo vivían ciempiés. Yo me iba corriendo y gritando y él me perseguía. En la carrera tirábamos al suelo taburetes, sartenes y hasta a mis hermanas.

Al papa lo apasionaban sus coles y decía que había que tratarlas con amor, como si fueran niñas. ¡Qué no sabría yo sobre las coles y sus múltiples usos! Por ejemplo, adminículo para cocinar en las festividades —se vaciaban y se les colocaba un hornillo dentro—. La que llamábamos Reina de Enero era crujiente y muy sabrosa; la Reina de Otoño era de color verde oscuro, y la de Saboya, “pequeñita pero matona”. ¡Qué no sabría yo sobre las guerras de la Col de antaño, cuando los Scagglethorpe habían luchado junto a los Montague contra los Paldergrave y los suyos, ayudando a obtener la victoria!

Yo odiaba comer col en aquellos días a. e. (antes de la esclavitud).

Qué no daría por comerme una col hoy.

Fragmento de “Oh, Señor, llévame a casa”, primer capítulo de ‘Raíces rubias’, de Bernardine Evaristo. Traducción del inglés de Miguel Marqués Muñoz. AdN, 2022. Se publica este jueves, 10 de febrero.

Puedes seguir a BABELIA en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.