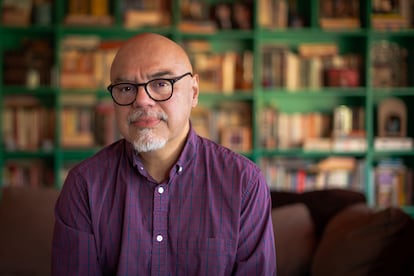

Héctor Tobar, escritor y periodista: “Estados Unidos hizo de ser blanco casi una propiedad, una cosa muy valiosa”

El autor vuelca en ‘Our Migrant Souls’ varias décadas de reflexiones sobre la experiencia latina en el país y el proceso identitario de las comunidades hispanas en la nación

Con una trayectoria periodística de casi 40 años, cinco libros y un Premio Pulitzer a cuestas, Héctor Tobar inició su nuevo proyecto con una pregunta que podría parecer sencilla: ¿Qué significa ser latino en Estados Unidos? No era la primera vez que el escritor nacido en Los Ángeles explora el proceso identitario en un país tan racializado como este. Primero lo hizo en Translation Nation (2005), donde describió el territorio del spanglish, esa nación inmaterial compuesta por 35 millones de hispanoparlantes en Norteamérica.

Tobar, de 64 años, retoma el tema en Our Migrant Souls: A Meditation on Race and the Meaning and Myhts of “Latino”, donde expone décadas de pensamientos en torno al tema. Lo hace desde un enfoque tan ambicioso como íntimo. El autor, también profesor en la Universidad de California Irvine, describe lo que llama la “experiencia latina”. Esta comenzó, en su caso, con la salida de su padre de Guatemala tras el golpe militar (apoyado por Estados Unidos) de 1954 contra el presidente Jacobo Árbenz. Tobar recorre para este libro aquel viaje iniciático en sentido inverso. Visita el pueblo de su familia, donde pudo hacer por primera vez su árbol genealógico.

“Cada vez que regreso me doy cuenta de lo que perdí”, cuenta el escritor frente a un sándwich french dip en el emblemático restaurante Phillip The Original, en el centro de Los Ángeles. Es el sitio que Tobar, experiodista de Los Angeles Times, elige para hablar de su nuevo libro, galardonado con el premio Zócalo de la Universidad de Arizona, que se ha entregado este jueves.

Pregunta: ¿Por qué escribió Our Migrant Souls?

Respuesta: Estaba trabajando con muchos jóvenes en dos clases, Periodismo literario y Estudios chicanos. Para los finales les pedí que me contaran una historia sobre la experiencia latina en Estados Unidos. Así conocí muchas historias de lo que es crecer como latino aquí. Para mí no había nada que tuviera un impacto literario de lo que es esta experiencia, al nivel como lo hicieron James Baldwin o Ida B. Wells con los temas raciales. Y quise irme por ahí. Quería escribir algo poético.

P. ¿Entablaba también un diálogo con sus alumnos?

R. Absolutamente. Era una especie de reconocimiento a ellos. Están viviendo un momento único. Gente que ha vivido la experiencia de sus padres y tienen una visión de lo que es este país. Eso no ha llegado a los medios mainstream. No está en las series de Netflix. Lo que nos presentan son visiones extremadamente romantizadas o extremadamente violentas sobre la experiencia latina. Así que sentí la necesidad de honrar su visión y mostrar lo poderosa que es. A mis alumnos les digo que están parados sobre un enorme capital cultural.

P. ¿Y cuál es su visión?

R. Estados Unidos es un país mestizo. Está asimilando la forma de ser, las idiosincrasias de las comunidades latinas que están por todo el país. Si vas a Dakota del Sur, Maine, Tennesee u Oregón puedes encontrar comunidades latinas. Casi todos tienen algún compañero de trabajo latino o sus hijos se casaron con alguien de esos países. Así que esa latinidad se está filtrando en la forma de ser del estadounidense, que es la historia de este país. Mucha de la xenofobia es una respuesta a esto, a esta supuesta amenaza al orden racial de este país.

P. ¿Por qué usa comillas cuando se refiere a lo “latino”?

R. Los términos étnicos y raciales de este país son mitos, son invenciones. Latino, y es algo que aprendí hace poco, viene de una idea de América Latina atada a la mitología del imperialismo francés en México. Esta idea de “no te estamos invadiendo porque somos hermanos latinos, tenemos una causa común contra los americanos anglos”. Nuestra idea de América Latina tiene su origen en las guerras napoleónicas, lo que es absurdo. Y no solo eso. Latino implica que la esencia de nuestra identidad colectividad es europea. Eso borra completamente nuestras raíces indígenas e influencias africanas.

P. Escribe que es un término que sustituyó a otros como chicano, bracero, etc. ¿Es una definición hueca?

R. Esos términos siempre han sido muy fluidos en la historia. En mi vida he visto casi la muerte del término chicano. Al mismo tiempo he visto la etnogénesis de latino. Los términos étnicos pueden nacer de la nada. Aquí en California por un tiempo se usó “californio” para describir a los mulatos, indios y criollos. Son términos huecos. Por eso es ridículo que la gente gaste el tiempo en decir quién es latino y quién no.

P. Quizá los blancos en Estados Unidos tienen puntos en común más claros. ¿Cuáles serían los latinos?

R. Pensé mucho en esto. La palabra latino significa que tienes una historia de imperio en tu familia, en tu pasado. Es casi como ser judío. Cuando eres judío te sientas y celebras la Pascua, una historia de éxodo y sobrevivencia. Eso es ser latino para mí. En algún punto te define esta relación con el poder de un imperio. Si eres cubano significa que la lucha entre Estados Unidos y el viejo imperio ruso te ayudó a definir tu relación con una isla. Antes de eso la lucha entre España y Cuba. Si eres texano de varias generaciones, en algún punto la frontera te cruzó.

P. ¿Une también la necesidad de descolonizar las historias?

R. Las identidades raciales y étnicas son en verdad máscaras que ocultan historias complejas. Alguna vez entrevisté para una columna a un tipo de 90 años del sur de Los Ángeles. Era blanco, pero tuvo una vida criminal en pandillas. Él era de Macedonia, con raíces en el viejo imperio otomano. Se mudó a una parte de la ciudad donde todos eran de otro lugar: Canadá, Irlanda, Alemania. En esa calle todos se hicieron blancos. Lo blanco, en Estados Unidos, quería decir que dejabas atrás el dolor de ser un europeo pobre. Ya no eres un italiano pobre, polaco o un judío. Ya estás en un espacio blanco donde solo hay oportunidad, no hay obstáculos en tu camino. No solo eso. El sistema político y económico te da todas las ventajas. Este país hizo de ser blanco casi una propiedad, una cosa muy valiosa. Las otras razas fueron creadas como un contraste a lo blanco.

P. Los latinos son el 20% de la población, pero el objetivo de muchos aquí, por ejemplo los latinos trumpistas, es sumarse a ese imperio blanco.

R. Eso siempre ha sido parte de la experiencia latina. En el caso judicial que integró las escuelas del condado de Orange, Mendez v. Westminter, un grupo de familias latinas, puertorriqueñas y mexicanas, habían visto a sus hijos separados del resto. Así que demandaron a la escuela. Y uno de los argumentos era que no debían ser segregados porque no eran negros.

P. ¿Confirma el rito del viaje entre los elementos melancólicos?

R. Sí, es melancólico, pero mágico a la vez. Tienes este lugar bello en tu pasado. Aquí en Lynwood hay un centro comercial que da a la gente una probada de lo que es un pueblo. La gente tiene este concepto de que vienen de un sitio más apegado a la naturaleza o a la comunidad. Les da orgullo estar centrada y con raíces más profundas. Si hablas con un blanco pobre de una zona rural, no tiene esta idea de pertenencia a algo sólido, terrenal. Por eso existe el trumpismo. Ofrece esta identidad o explicación de su estado.

P. De hecho, apenas menciona a Trump en su libro. ¿Por qué?

R. No había necesidad. Para mí no es tan interesante como por qué la gente cree en él. Si solo piensas en Trump y su locura dejas de pensar en la realidad emocional que lo creó. Que es que lo blanco, como proyecto, está muriendo. Para mí es más importante vincular nuestra historia a una historia de 300 años. Lo que vive el pueblo latino ahora es lo que han vivido los pueblos oprimidos de Norteamérica desde la fundación del país. Nos han tratado como una crisis. Es la forma estadounidense de hacer negocios y riqueza: atrae a la gente para que venga, explótalos en su trabajo y después considéralos unos parásitos. Lo hicieron con los chinos en 1870 y con los negros durante la esclavitud. Es una vieja historia. Es importante para mí que los latinos sepan que no solo fue con nosotros.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.