Hastiadas y empastilladas: por qué ‘Nación Prozac’ sembró el germen narrativo de la depresión generacional

La autora de ‘Nación Prozac’, memorias sobre el desencanto de la Generación X, fue el primer grito de auxilio frente a la epidemia de ansiedad.

«Mis sueños están contaminados de parálisis»

Nación Prozac (1994)

Elizabeth Wurtzel (Nueva York 1967-2020) no caía bien a la gente. Nunca pretendió hacerlo. «Sylvia Plath con el ego de Madonna», escribieron sobre ella en 1994 el New York Times Review of Books, cuando sus polémicas memorias de una veinteañera hastiada expusieron los débiles cimientos de la salud mental de los jóvenes estadounidenses y su libro, Nación Prozac, pasó a convertirse en las sagradas escrituras de la depresión en la generación Nirvana. Wurtzel falleció hace unos días tras lidiar con un cáncer de pecho que pasó a metástasis en el cerebro. Tenía 52 años. La suya será recordada como una de las primeras voces que gritó auxilio frente a la epidemia de ansiedad que ahora nos oprime y que defendió la libertad de las mujeres difíciles.

Pluma aventajada en el relato de la apatía y desasosiego juvenil frente a un turbocapitalismo que parecía imbatible, Wurtzel probó que bajo esas falsas ilusiones de progreso existían chicas listísimas, aparentemente normales y con melenas prodigiosas que en realidad se pasaban el día empastilladas de Zoloft, Paxil y Prozac, sin ganas de salir de la cama y con la moral por los suelos.

«Me odio y me quiero morir» titulaba a su prólogo en el libro. Marcada por la separación de sus padres a los dos años, la autora creció en los parques del Upper West Side cuando el barrio se llenó de ex hippies divorciadas y con una economía familiar de pura supervivencia de clase media («Me crié en una casa en la que una mujer era la cabeza de familia, mi madre siempre estuvo en el paro o con empleos marginales, mi padre siempre estuvo al margen de mi existencia. Nunca había dinero suficiente para nada»). Educada en lo aspiracional de colegios privados judíos y en Harvard («Aquello estaba lleno de casos de locura total»), la joven promesa del periodismo (ya había publicado en Seventeen, el New Yorker y en Rolling Stone cuando se editó Nación Prozac)debutó con un texto que narraba su convivencia con una depresión diagnosticada desde los once años. Desde que se atiborró de antihistamínicos en un campamento de verano para quedarse dormitando y temblando bajo el edredón durante días y desde que su profesora la pilló rajándose las piernas con una cuchilla mientras escuchaba a todo volumen Horses de Patti Smith con su walkman. Una cría que eludía las clases para desayunar sola en el McDonald’s, calcular cuantos grados de alcoholismo o drogodependencia la separaban de los pirados que hablaban solos por Manhattan y que solo aspiraba a meterse en la cama de su madre mientras ésta trabajaba para ver capítulos de Hospital General sin descanso ni interés.

Una década y nueve terapeutas a cuestas después, Wurtzel alcanzó la fama global y un contrato de adaptación de cinematográfica (con Christina Ricci interpretándola) gracias esas memorias de la depresión. Allí describía sus intentos por escapar del litio («La sal milagrosa que ha estabilizado mi humor, pero ha destrozado mi cuerpo») pero una dependencia total de su psicofarmacólogo de la Quinta Avenida («Me gusta llamarlo ‘la expendeduría de crack’ porque se limita a rellenar recetas y repartir pastillas»). Su rutina pasaba por evadirse con sexo sin compromiso e ingesta de drogas como conjura a ese vacío existencial que la paralizaba. «Yo no era una alcohólica, una bulímica o una drogadicta. No podíamos echar la culpa de aquello a la bebida, a la comida, a las vomitonas, a la delgadez, a las agujas hipodérmicas, a los perjuicios causados. […] En cambio, ¿qué significa luchar contra la depresión? ¿No sería mucho más fácil quitarse de Jack Daniels que de Elizabeth Wurtzel?», escribió. La critica la despellejó y alabó a partes iguales. Por un lado Newsweek atacó su narcisismo y aventuraron que «la nación de Elizabeth Wurtzel es solo la nación de una persona». Por otro, se ganó el respeto de la temida Michiko Katukani en el Times: «A ratos cómica y desgarradora, Nación Prozac posee la cruda sinceridad de los ensayos de Joan Didion, el irritante exhibicionismo emocional de Sylvia Plath y el humor oscuro e irónico de una canción de Bob Dylan».

«La idea de que existiese una desesperanza culta, blanca, de clase media, nunca se me había cruzado por la cabeza. […] Aún no había oído hablar de Joni Mitchell o de Djuna Barnes, de Virginia Woolf o de Frida Kahlo. No conocía la existencia de un legado orgulloso de mujeres que habían hecho de una depresión abrumadora una obra de arte prodigiosa»

Nación Prozac, 1994

«Nos habían dicho que Elizabeth Wurtzel era alguien cargante. Era todo lo que una chica se suponía que no tenía que ser: ambiciosa, egoísta y egocéntrica. ‘¿No te lo han dicho? También se acuesta con tíos'», recordaba hace unos días la periodista Nancy Jo Sales en un sentido obituario sobre por qué su amiga personal desde hacía casi un cuarto de siglo fue retratada desde que explotó como fenómeno literario como una tía sexy pero difícil. Wurtzel nunca quiso ser una buena chica y pagó el precio por defender ser incómoda. «Todos los hombres de la habitación lo estaban con ella presente. Y parte de las mujeres, también», recordaba Jo Sales.

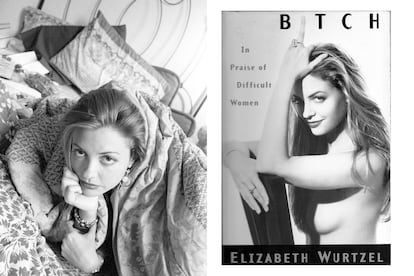

Cuatro años después de su debut se rebeló contra todos aquellos que escribían sobre ella sin poder soportarla. Adelantándose a todo lo que el activismo feminista lleva predicando desde hace una década, publicó la colección de ensayos Bitch: In Praise of difficult women (1998) y se marcó una provocativa portada donde aparecía desnuda y mostrando su dedo corazón al mundo. Allí defendió su teoría sobre «por qué queremos buenas chicas» y escribió: «Creo sinceramente que al mundo no le interesan las chicas complicadas, aquellas que parecen demasiado oscuras, demasiado vibrantes, con demasiada opinión, aquellas que son tan intrigantes que hacen que nuevos hombres se enamoren de ellas cada día, en cada comida donde haya un camarero, en cada taxi y en cada tren que pisen, en cualquier situación donde alguien pueda conocerlas solo un poco, solo lo suficiente para volverse completamente locos. Pero la mayoría de hombres no tiene estómago para ese tipo de personas».

Nunca dejó de escribir sobre su experiencia personal. En 2002 publicó More, now and again: a memoir of addiction y conservó durante toda a su carrera a toda una legión de mujeres (vistas como) complicadas, mujeres que empatizaban con aquella mujer irreverente que no tuvo miedo a escribir sobre la promiscuidad, su rechazo a sentar la cabeza, la búsqueda del amor o su relación con las distintas enfermedades. A sus 44 años, tras perder su piso de alquiler de renta antigua por una casera que la acosaba, casi sin blanca –se graduó a los 40 en abogacía en Yale– y con su perra adoptiva Augusta a cuestas, se vio obligada a compartir piso de nuevo. Lo contó en un ensayo en The Cut sobre las consecuencias de haber vívido al límite y sin pareja estable, donde también predijo que Nueva York acabaría convertido «en nada más que una metrópolis para ricos y aquellos que les sirven donde todos los trabajos divertidos hayan desaparecido».

Su voraz inquietud y la ansiedad se multiplicó durante su treintena. «Me acostaba cada noche con un tío distinto y me metía heroína cada día, lo que probaba mi sentido común, porque el resto del tiempo estaba totalmente fuera de control. Incluso ahora, siempre estoy enamorada, o estoy intentando superar a la última persona para empezar con una nueva». La idea de comprometerse, de madurar, le aturdía. «Estoy comprometida con el feminismo y no entiendo por qué alguien quiere ser parte de una relación que no sea absolutamente igualitaria. Creo que las mujeres que están mantenidas por hombres son prostitutas, eso es así, y me parte el corazón tener que vivir unos tiempos en los que el dinero de Wall Street implique tratar mal a las mujeres y con desdén».

Acabaría casándose en 2015, a los 47 años, con el también escritor James Freed Jr. (él tenía 35), meses después de que le diagnosticaran cáncer de mama. Hasta el día de su boda tuvo que aguantar el sarcasmo con el que se la evaluó siempre: Elizabeth Wurtzel ha encontrado a alguien que la quiera, tituló de The New York Times sobre su enlace. Se separaron en 2018. Lo contó en I believe in love, el ensayo sobre su último año de vida, su madre y Donald Trump. «El matrimonio es un principio de organización. Es flow. Es café por la mañana. Es quién pasea al perro. Es HBO por la noche. Y amor. No te olvides de eso».

Wurtzel fue la primera. Después llegarían las politoxicomanías de la Alt Lit, las heroínas empastilladas y nihilistas de Ottessa Moshfegh, la celebración de las mujeres insoportables a lo Girls y Fleabag o la nueva generación de desdén frente al presente en novelas de jóvenes hastiadas como las que escribe Halle Butler. También fue tremendamente arrebatadora y «agotadora» para los editores que trataron de lidiar con tremenda personalidad. Freed Jr, del que nunca llegó a divorciarse, contaba recientemente al New York Magazine que está hablando con todos y cada uno de los medios que le preguntan a propósito de su muerte. «Ella querría esto. Siempre fue la reina de la atención, cuanto más escandalosa, mejor. Creo que si no contestase a estas llamadas, arderé en el infierno».

«Soy la chica que sale en la fotografía de una fiesta en algún lugar, o de un picnic en un parque, esa que parece vibrante, llena de energía, pero de hecho, bien pronto, va a desaparecer. Cuando vuelvas a mirar esa fotografía, puedes jurarlo, yo ya no estaré. Habré sido borrada de la historia, como se hacía con los traidores de la Unión Soviética»

Nación Prozac, 1994

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.