Involución feminista

La igualdad prometida todavía no se ha consolidado, así que es normal que muchas mujeres jóvenes se sientan engañadas pero no podemos ceder. Asumamos de una vez por todas que hoy somos las nuevas revolucionarias

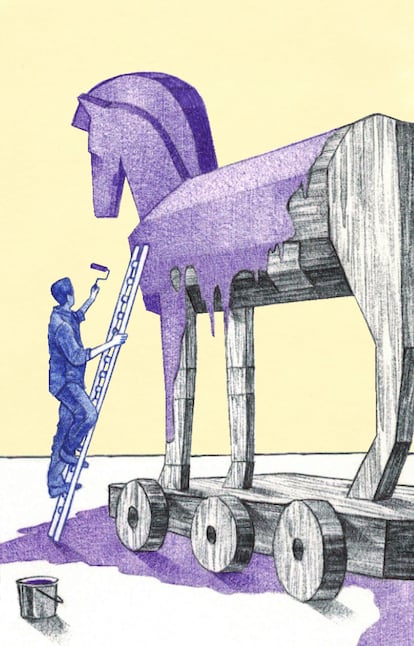

El feminismo de estos años ha sido un engaño, un embeleco, un desencanto. Eso piensan muchas jóvenes que reconocen que nunca hubo en España una movilización comparable a la del 8-M, ni ha habido mayor presencia en las instituciones de la cuestión de la mujer. Pero sienten a la vez que nunca fueron tan evidentes las actitudes reaccionarias contra nuestras libertades o nuestro papel en la sociedad. “¿Cómo puede ser? Parece que retrocedamos, que vayamos para atrás” deslizan amigas de mi infancia en Igualada. Están en torno a unos 30 años, son libres y empoderadas, y aún así, notan la paradoja de la involución en sus carnes. Tienen razón pero sé también que no van a decirlo en voz alta fuera de contextos seguros. Silencio. Temen ser tildadas de histéricas o que ridiculicen su denuncia o se burlen de ellas por vivir mucho mejor que en lugares donde las mujeres sufren auténticos infiernos. Incluso algún hombre puede atreverse a equiparar su miedo cuando vuelve a casa solo. Hasta puede asomar el chantaje de recordar las condiciones de las mujeres del pasado sin posible cuenta bancaria a su nombre, ni un trabajo que la emancipara. Es ahí donde radica el engaño. Mientras cierta izquierda se exhibe autocomplaciente, triunfalista y adanista, muchos parecen no haber caído en que las mentes no se legislan, como tampoco cambian las realidades a corto plazo. En paralelo a cada paso adelante, se ha desatado en estos años una contrarrevolución brutal en el relato. Ha llegado de la mano de una ultraderecha muy movilizada que nació para sepultar cualquier atisbo de progreso. Su discurso crece de forma transversal y rápida hasta volverse casi hegemónico. Regresan a la circulación cánones sutiles, nada inocuos, sobre lo que debe ser una buena esposa, es decir, una buena mujer. Se viralizan vídeos de mozas que dicen buscar un hombre que las mantenga, mientras cierta progresía prefiere ahora poner esfuerzos en teorizar sobre los cuidados, la regla o la lactancia. Está de moda incluso tachar a una muchacha de 30 años de adolescente o niñata porque no tiene intención de ser madre y a la vez se glorifica a quien sí lo es, como un síntoma a tono con los tiempos actuales. E incluso, el populismo campa a sus anchas esgrimiendo la subida en la factura de la luz para plantear falsas dicotomías sobre tener que elegir entre comer o nuestros derechos.

Esa es la paradoja de la involución feminista en pleno siglo XXI. Las libertades han crecido como nunca pero existe una fuerza de repliegue poderosa en la consideración de nuestro papel en sociedad. Las mismas amigas que mencionaba antes preguntan cuándo dejó de hablarse del techo de cristal o de la brecha de género en los salarios. Se siguen acercando a mis charlas chicas que no han intervenido antes en voz alta, “por si lo que iba a decir era obvio, o no era interesante”, y cada vez menos se habla ya del síndrome de la impostora.

Está quedando arrinconado en la esfera pública el imaginario de la mujer combativa, la que lucha por seguir dando sentido a sus derechos y sigue señalando sus desigualdades. O se ridiculiza ese discurso, o se lo acompleja o se lo da por sentado. Vuelven poderosos mecanismos como la culpa o el estigma, tan presentes en la historia para controlar nuestra conducta. Y aunque más mujeres que nunca ocupan las cúpulas de dirección empresarial o política, nadie corre como antaño a preguntarles por sus experiencias inspiradoras o por las dificultades vividas.

En cambio, las reflexiones sobre la mujer pivotan cada vez más sobre la esfera privada, o en torno a la gestión de la intimidad, el papel de la familia o la relación de pareja. Feministas de unos 50/60 años se escandalizan con razón ante el hecho de que voces femeninas sepulten la subversión que ellas habían conquistado. Les indigna, incluso, reconocer que hoy una parte de la derecha no conservadora va de libertaria, y proyecta mayor poderío que algunos prototipos progres con dejes paternales, o metidas en cuitas vacuas por el lenguaje.

Pese a ello, caretas fuera, hipocresías las justas. El sistema también se suma a conveniencia al giro reaccionario al constatar que nuestra rabiosa capacidad de elegir pone en jaque sus cimientos. Sucede con el debate sobre las pensiones, con el sostenimiento del Estado de bienestar o ante las cifras de baja natalidad. Desde que somos libres y nuestra realización última ya no sucede de puertas adentro de casa, las mujeres hemos causado jaleo, hemos sido inconvenientes, hemos mordido la manzana.

Precisamente por eso triunfan corrientes de pensamiento que buscan el modo de devolvernos al redil y reinstalarnos en “nuestras” responsabilidades como sujetos sistémicos, a diferencia del hombre. El reaccionarismo absoluto propone incluso eliminar el derecho al aborto y la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos. Otros tutelan a la mujer argumentando que no queremos hijos porque vivimos precarias, y creen que con ayudas se puede solucionar. Algunos presuntos aliados feministas nos creen tan volcadas en nuestra carrera que no hay tiempo para nada: ay, ambiciosas despiadadas.

Sin embargo, plantear ese debate desde el prisma de la libertad vuelve a hacer aflorar la paradoja de la involución. Quizás a ellas no les da la gana ser madres porque disfrutan con su vida en solitario y las posibilidades que la modernidad ha ofrecido a la mujer. No están perdidas. Mujeres de la edad de nuestras abuelas o nuestras madres admiran la nueva realidad femenina y cuestionan sus propias vidas: “Si yo hubiera nacido en tu época… ¡Ni familia, ni nada!”.

La democracia será la primera en pagar la consecuencia de replegarnos. Comentaba Gloria Steinem en EL PAÍS la revolución que suponemos en la batalla contra el giro ultraconservador. “Las feministas interferimos en la base de su jerarquía, que es el hogar”. La ultraderecha parte de una cosmovisión tradicional, donde la mujer es pieza principal, como señora de la casa. Dónde estemos, por tanto, determinará un modelo de sociedad. En una visión progresista, la mujer siempre ocupará la esfera pública, símbolo de las libertades colectivas, y eso mismo enseña la mitología griega: la aparición del personaje femenino preconiza el advenimiento de un nuevo orden sociopolítico. Si recuperamos sin complejos nuestras luchas incompletas, si la atención vuelve a ponerse en las que no se conforman y alzan la mano, las que miran al futuro y no al pasado, apuntalaremos de forma irreversible el avance democrático: los derechos del colectivo LGTBI, la eutanasia, las mejoras laborales o la sostenibilidad del planeta.

La igualdad prometida todavía no se ha consolidado, así que es normal que muchas mujeres jóvenes se sientan engañadas y también atónitas ante el hecho de que muchos jóvenes vean ya la violencia de género como un invento ideológico. Los mantras, al final, calan pero son ellas las que detectan regresivas actitudes machistas entre los adolescentes, son ellas las que perciben el disgusto masculino cuando no es un hombre sino una mujer quien obtiene un mejor puesto de trabajo. No estáis locas: está pasando.

A todas estas mujeres de 30 años nos educaron bajo la idea de ser libres y autosuficientes. “Para que no tengas que soportar a nadie, para que puedas elegir lo que tú quieras”, como me enseñó mi padre. A ellas les pido que recuerden a los hombres que nos empoderaron, y a las que vinieron antes para emanciparnos. No somos corrientes, no cedamos ante el repliegue del conjunto, no aceptemos ni un solo condicionante externo, ni involución en el relato. Y asumamos de una vez por todas que sí, que hoy somos las nuevas revolucionarias.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.