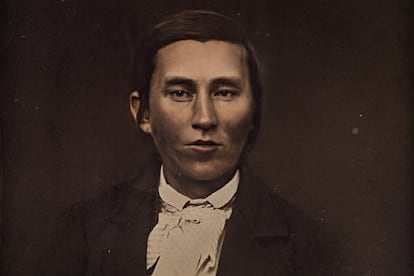

Faustino Chimalpopoca, el intelectual indígena que ofrendó el trono azteca al emperador Maximiliano

Considerado el teórico indígena más importante del siglo XIX, una nueva biografía reconoce su papel como hábil actor político que negoció con el poder imperial para mejorar las condiciones de las poblaciones indígenas

Cuando los liberales entraron a la casa de Faustino Chimalpopoca para apresarlo, el intelectual indígena se había escondido para salvar su vida. Había caído el Segundo Imperio mexicano, liderado por Maximiliano de Habsburgo, y se desató una cacería contra quienes formaron parte de la corte del emperador o simpatizaban con la corona. Chimalpopoca había sido un ferviente defensor del imperio a tal grado que arengaba a las masas indígenas para apoyar a su monarca. Su entrega fue tal que logró la aquiescencia del emperador y la admiración de su esposa, la emperatriz Carlota. Chimalpopoca se integró a la corte y se convirtió en el traductor oficial de los monarcas del náhuatl al español y desde su puesto privilegiado abogó por mejorar las condiciones de las poblaciones indígenas. Tras la caída del imperio huyó a Francia y años más tarde, cuando su vida ya no estaba en riesgo, volvió a México para caer luego en el olvido. Un nuevo libro, Un intelectual indígena en el México decimonónico (Ediciones Era), del historiador Baruc Martínez Díaz, rescata el legado del hombre que creía fervientemente que solo una monarquía tenía la fuerza para reconocer los derechos de los indígenas y garantizar su supervivencia en un México que ya se perfilaba como una nación profundamente racista.

Así narró la hija del intelectual, Concepción Chimalpopoca, el asalto liberal a su casa: “Entraron en nuestra casa los liberales buscando a mi papá para fusilarlo; pero estaba bien oculto en un sótano. Lo primero que hicieron fue romper un Cristo de mármol que el papa Pío IX le había regalado a mi papá. Saquearon nuestra casa y rompieron los muebles. Pero se salvó el tesoro de la Iglesia que teníamos oculto. Días antes de la entrada de los liberales, llevaron a mi casa las alhajas más costosas de muchas iglesias y mi papá las recibió por inventario y las mandó a emparedar, aprovechando unos guardarropas que había construido en la pared. Pasaron los liberales mil veces junto del tesoro y no lo sospecharon. Los liberales nos confiscaron nuestras propiedades”.

Además de monárquico, Chimalpopoca era profundamente religioso. Había estudiado en el prestigioso Colegio de San Gregorio, construido en el corazón de Ciudad de México en el siglo XVI, que había sido creado para educar a los indios descendientes de las noblezas indígenas. Chimalpopoca provenía de dos linajes indígenas, las dinastías de Cuitláhuac y la de Tenochtitlán, y esa condición le daba el privilegio de acceder a la mejor educación de la época. “Ahí se les instruía en la lectura, la escritura, el canto y la doctrina cristiana a fin de que, en las circunstancias necesarias, lograran ejercer diligentemente los puestos pertinentes en sus respectivas repúblicas; gracias a los religiosos, los nahuas aprendieron a escribir documentos judiciales según la legislación hispana pero en su propia lengua. De esta manera, el colegio desempeñó una importante función educadora entre la élite gubernamental de las comunidades mesoamericanas del Centro de México”, escribe Martínez Díaz en su interesante biografía de Chimalpopoca.

Tras sus primeros estudios en San Gregorio, Chimalpopoca pasó al célebre Colegio de San Ildefonso —creado por los jesuitas—, un centro prestigioso donde el ingreso era muy difícil, para cursar estudios en jurisprudencia. En 1822 obtuvo el grado de licenciado en pleno imperio de Agustín de Iturbide. Chimalpopoca hablaba náhuatl, español, latín, griego y francés. Fue traductor de textos clásicos del náhuatl, tradujo también textos legales sobre los títulos de propiedad de territorios indígenas, fue maestro de jurisprudencia y filosofía y también de lenguas extranjeras. Fue impulsor de la educación para los indígenas porque, como destaca Martínez Díaz, “sabía perfectamente que para los pueblos mesoamericanos se estaban complicando las cosas”. Con sus traducciones de los títulos de tierras, Chimalpopoca “trataba de fundamentar por escrito el derecho colectivo que tenían las comunidades para poseer su territorio”, explica Martínez Díaz.

El compromiso con sus congéneres era tal, que Chimalpopoca recibió la noticia del Segundo Imperio con mucho entusiasmo. Veía en ese blandengue proyecto político una oportunidad para mejorar la vida de los indígenas en México. “La llegada de Maximiliano se presentó como una oportunidad para ‘reestructurar’ sus relaciones con el poder”, acota Martínez Díaz. “De acuerdo con su propia interpretación del pasado mexicano, el sistema monárquico era el más eficiente, pues hundía sus raíces en la historia del país: para él, la implementación de la monarquía, así fuera en manos de un extranjero, significaba la reconstrucción del viejo Imperio mexica”, escribe el autor. De esta manera, Chimalpopoca formó parte de la delegación oficial que viajó a Veracruz a recibir al nuevo emperador y su consorte, los acompañó en el largo viaje a Ciudad de México y se convirtió en el traductor oficial del imperio y en el creador de una nueva forma de interacción entre el Gobierno imperial y las poblaciones indígenas. “El antiguo trono azteca, gran Maximiliano, te está esperando. La muy verdadera estirpe india no tiene qué ofrendarte, gran gobernante, sino sólo el bastón de mando de nuestro gran Moteuczoma”, escribió Chimalpopoca en una declamación que preparó para su emperador cuando este entró a Ciudad de México el 11 de junio de 1864.

Fueron años intensos para el intelectual indígena, que no cejó en sus esfuerzos porque se reconocieron los derechos de las poblaciones indias de un México en plena transformación hacia la modernidad. Maximiliano lo nombró visitador general de pueblos y posesiones de indios y también se le asignó el cargo de presidente de la llamada Junta Protectora de las Clases Menesterosas, un órgano consultivo sin capacidad de resolución que pretendía poner atención a las necesidades de los más humildes. Chimalpopoca logró que el nuevo sistema aprobara una serie de leyes para favorecer a las comunidades campesinas y evitar el avance de la confiscación de tierras indígenas. Esas leyes, sin embargo, quedaron sin efecto cuando se vino a bajo el imperio de Maximiliano. Los liberales tomaron el poder y comenzó la cacería contra los integrantes de la corona y los simpatizantes de la monarquía. Fue cuando Chimalpopoca huyó a Francia, porque sobre él pesaba una condena de fusilamiento.

Baruc Martínez Díaz ha presentado su obra recientemente en la sede de Ediciones Era, en la colonia Roma de Ciudad de México, y ha conversado con este periódico sobre la vida y obra del intelectual indígena. El historiador reacciona ante el hecho de que Chimalpopoca haya sido olvidado por los intelectuales mexicanos pese a haber sido un importante teórico de su tiempo. “La causa primordial es que a final de cuentas participó en la administración imperial, y desde la narrativa liberal, aquellos individuos y actores sociales que habían estado en el bando contrario fueron catalogados como traidores, porque el representante del poder en ese entonces era un extranjero”, explica Martínez Díaz.

El autor también achaca ese olvido a la “mirada colonial y racista” que muchos historiadores han mantenido sobre los pueblos indígenas, muchos de ellos fomentando la creencia de que esas poblaciones “no tienen la capacidad de construir una tradición intelectual, que no pueden crear conocimiento”. Es por eso que Chimalpopoca pasó pronto a la historia como un simple “copista” supeditado a otros personajes blancos, agrega. “Faustino trabajaba bastante en favor de las comodidades indígenas, pero no le gustaba aparecer en primer plano. Él pasaba desapercibido y creo que no se trata de falsa modestia. Es un personaje que no quería lucir mucho, no quería hacerse famoso, ni aparecer ante los reflectores”, argumenta el historiador.

Martínez Díaz intenta rescatar el legado de Chimalpopoca en un país donde las poblaciones indígenas están sumidas en la pobreza y el olvido de las autoridades. “Su situación está ahora peor en muchos sentidos”, advierte. “Hay una marginación que continúa en esas comunidades, cuyas poblaciones son las que peor viven en todo el país, y aparte de esto reciben una educación que no es la adecuada, porque estamos en pañales en cuestión de educación intercultural. Muchas personas de esas comunidades han perdido esa capacidad de hablar en su propia lengua y eso es un empobrecimiento cultural”, alerta el autor. Para Martínez Díaz, la pérdida de las lenguas de los pueblos originarios de México ha sido “una política de Estado”. Para él “ha habido una política clara de castellanización de las poblaciones indígenas”.

Martínez Díaz espera que la historia de Chimalpopoca ayude a cambiar la idea y la narrativa que la academia ha mantenido por mucho tiempo sobre los pueblos indígenas. “Hay todavía un fuerte colonialismo y racismo en la Academia Mexicana que debe cambiar, porque debe de aceptar que estos pueblos tienen una tradición intelectual, no fueron los pueblos pasivos que ellos nos vendieron, sino que se condujeron de una manera tan activa que generaron una diversidad de cambios a lo largo de los tres siglos coloniales. Eso es lo que demuestra el estudio de personas como Faustino, que no es el único, pero quizás sí el más importante intelectual indígena del siglo XIX”, acota el escritor sobre el hombre que trató de abrir canales entre el Estado y las comunidades cuya supervivencia él quería garantizar.

Apúntese gratis a la newsletter de EL PAÍS México y al canal de WhatsApp y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.