De la guerra a tu casa: cómo la chatarra de los conflictos bélicos alimenta la industria del acero

Una investigación de EL PAÍS, SIRAJ y ‘The New Arab’ revela las rutas por las que los desechos de metal llegan desde Siria, Libia o Ucrania a las acerías turcas, donde la ferralla es transformada en acero que luego se comercializa en Europa. Las restricciones de China, Rusia y la UE llevan a buscar fuentes alternativas

Ahmad tiene 11 años y ha perdido su sierra de arco; mejor dicho, se la robó un hombre al que reconoce como un antiguo soldado del régimen sirio de Bachar el Asad —derrocado el pasado diciembre— y que ahora se pasea entre las ruinas de la periferia de Damasco vestido de civil y armado con una pistola. Sin la sierra, el botín de chatarra es hoy bastante escaso. Ahmad y su amigo Basel, dos años mayor, usaban la hoja de finos dientes para debilitar las varillas de acero que sobresalen de los restos de edificios derruidos por más de una década de guerra civil, y luego las retorcían hasta que se partían. Ahora deben limitarse a recoger trozos sueltos de chatarra, pero, después de meses de hurgar entre los mismos montones de escombros grises, no queda mucho.

Junto a estos dos niños (cuyos nombres han sido modificados para preservar su intimidad), una miríada humana pulula a diario por esta tierra arrasada por la guerra. Entran a los edificios a través de sus vientres abiertos para descender hasta los sótanos o ascender por sus maltrechos pisos en busca de ferralla. Son hombres y mujeres con los rostros cubiertos por trapos y pañuelos, distinguibles sólo por sus ojos, inyectados en sangre debido a la fatiga, y por sus manos, blancas y callosas. Un día tras otro, de la mañana al atardecer, llevan a cabo esta vendimia metálica en medio de las nubes de polvo, el hedor a plástico quemado y la amenaza latente de los fragmentos de munición escondidos bajo los escombros.

A Basel y Ahmad, un intermediario les paga el kilo de chatarra ferrosa a 500 libras sirias, el equivalente a tres céntimos de euro. En un buen día, su recolecta asciende a unos 25 kilos. En uno malo, a unos escasos 10. Es un negocio arriesgado, y lo saben, pero se paga mejor que recoger plásticos.

El intermediario traslada la chatarra a un depósito, donde será vendida, quizás, a una fundición local y reciclada para su uso en la reconstrucción del país. Pero también es probable que sea enviada en camión o en barco a Turquía, para fundirla en alguno de sus hornos y convertirla en varillas de acero corrugado que serán utilizadas en la construcción de unos apartamentos en Holanda, un nuevo hotel en Dubai, un estadio en España o en las obras de las nuevas autopistas de Rumania; eso, a su vez, reportará un porcentaje de beneficios a un accionista de, pongamos, Estambul o Frankfurt. Así que las manos de Ahmad y Basel son un engranaje, pequeño pero imprescindible, de la inmensa rueda del capitalismo global. En este caso, de los negocios que se benefician de los conflictos bélicos.

Durante un año, mediante el análisis de imágenes satélite de las empresas Maxar y Planet, la consulta de datos marítimos y comerciales, la obtención de documentos exclusivos y la realización de decenas de entrevistas, esta investigación de EL PAÍS, The New Arab y el colectivo de periodistas sirios SIRAJ, y apoyada por Journalismfund Europe, ha logrado probar la existencia de diferentes rutas de importación de chatarra desde zonas de guerra a Turquía. No sólo desde Siria, sino también desde Libia, Líbano, Israel y Ucrania, incluidos sus territorios ocupados por Rusia.

Se trata de un comercio del que poco se sabe, que involucra a milicias, señores de la guerra y empresarios sancionados internacionalmente. Y que promueve, en los países de origen, una industria del pillaje que está llevando al desmantelamiento de estructuras en uso: tuberías en Libia, tejados de hogares, raíles de ferrocarril o puertas de colegios y hospitales en Siria, fábricas en Ucrania...

Las pruebas recopiladas muestran que, en muchos de estos casos, las empresas turcas han comprado a ambos bandos en guerra y que este comercio se ha incrementado después de la pandemia: supone entre el 7% y el 10 % de la chatarra importada por Turquía en los últimos años. “Para que las fábricas no deban apagar sus hornos tiene que haber un suministro constante de chatarra, cueste lo que cueste”, sostiene el ingeniero metalúrgico Efe Ariyol.

El plan de la Unión Europea

El acero mueve el mundo. Muchos de los objetos que usamos habitualmente están fabricados con este material. Los tenedores, los electrodomésticos; los vehículos en los que nos desplazamos; los raíles y los trenes que van sobre ellos; las máquinas que producen nuevos objetos y los buques que los transportan; las infraestructuras que utilizamos, las varillas que refuerzan el hormigón, las vigas que sostienen nuestros edificios y la mayoría del armamento que puede destruirlos.

El acero también está en el origen de proyectos que han cambiado la historia, como la Unión Europea. Pero la siderurgia es una de las industrias más contaminantes del mundo: produce entre el 7% y el 11% de las emisiones de CO2 globales, según los datos de centros de análisis como Carbon Brief o Steel Watch. Sin embargo, y dado que el acero es un material totalmente reciclable, muchas empresas han emprendido una transformación en las últimas décadas gracias al horno de arco eléctrico que, en lugar de mineral de hierro y carbón de coque —las materias primas que usan los altos hornos tradicionales—, utiliza chatarra de hierro y acero para la fabricación del acero; consume hasta un 70% menos de energía y es mucho más barato. Países de industrialización tardía como Turquía han visto en esa nueva tecnología una oportunidad.

Pero sigue existiendo un problema: el suministro de chatarra es limitado.

A 3.200 kilómetros del lugar donde Ahmad, Basel y sus familias recogen chatarra cada día, en una de las salas del edificio Berlaymont de Bruselas, se produjo el 4 de marzo de este año una reunión entre autoridades de la UE y empresarios. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, flanqueada por sus vicepresidentes Teresa Ribera (Transición Limpia) y Stéphane Séjourné (Estrategia Industrial) y por varios comisarios, se fotografiaba junto a los principales representantes de la industria del acero europeo.

Los industriales sonreían, y no era para menos. Quince días después, la Comisión publicaba el Plan de Acción Europeo para el Acero y los Metales, que recogía muchas de las demandas del sector. Entre ellas, que se trate la chatarra como “materia prima estratégica” y se impongan eventuales restricciones a su exportación, que Bruselas anunciará a finales de este año.

Según documentos de instituciones europeas a los que ha tenido acceso este diario, las patronales del acero y los representantes de diversas empresas llevan años haciendo lobby en Bruselas para que se tengan en cuenta sus exigencias. La principal queja es contra lo que consideran “competencia desleal” de países que no cumplen los mismos estándares medioambientales y laborales, o que reciben subvenciones estatales, y que luego inundan el Viejo Continente con productos ya terminados de acero, más baratos, lo que ha llevado a la contracción del sector europeo y al cierre de numerosas fábricas.

“Hay 44 países que limitan las exportaciones de chatarra hacia Europa, pero al mismo tiempo la UE tiene sus puertas abiertas [a exportar la suya e importar después los productos elaborados con ella]. Esto tiene que parar”, se lee en las minutas de una de estas reuniones, en marzo de 2023, entre el entonces vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, y varios representantes de empresas acereras, entre ellas la alemana Thyssenkrupp y la española Celsa.

A medida que se ha ido expandiendo el uso del horno de arco eléctrico, numerosos gobiernos se han dado cuenta de la importancia de la chatarra, por lo que han impuesto restricciones o directamente han prohibido su exportación. El primero fue China, pero le han seguido la mayoría de países asiáticos, incluidas India y Rusia, y la mitad de los Estados africanos. “Se espera que la demanda global de chatarra aumente un 50% hasta 2050”, sostiene un informe de la consultora GMK Center, en el que se advierte de que, “a largo plazo, la chatarra perderá su condición de producto de exportación” debido a estas “barreras comerciales”.

Otras fuentes del sector son menos drásticas y auguran que en la próxima década podría aumentar la disponibilidad de chatarra a medida que China reponga vehículos o sustituya infraestructuras de finales de la década de 1990. Un experto que pide el anonimato atribuye las presiones de la patronal acerera europea por restringir la exportación a un intento de reducir los precios de la chatarra, que en los últimos años han aumentado. Sea como fuere, la competición por hacerse con un suministro constante de chatarra se prevé cada vez más feroz.

Y el país que más tiene que perder en esta lucha es Turquía. Actualmente cuenta con 40 plantas de producción de acero, sólo tres de ellas altos hornos tradicionales. Así que es el país que más depende de la chatarra: hasta el 85% de su acero es reciclado, por el 70% en Estados Unidos, el 59% en la Unión Europea y poco más del 20% en China e India. Por ello, Turquía lleva dos décadas liderando, con amplia diferencia, la lista de importadores de chatarra: entre 20 y 25 millones de toneladas anuales.

Chatarra cueste lo que cueste

Cada semana llegan nuevos barcos cargados con chatarra a los puertos de las localidades turcas donde se concentra la industria acerera. “Las excavadoras cargan la chatarra en el horno, y ahí es donde se funde. El acero líquido sale en forma de palanquillas, que son las que nos llegan a la línea de terminado, donde trabajaba yo. Ahí las recalentamos en otro horno y le damos la forma final: varillas de corrugado para construcción o bobinas de alambrón”, describe el obrero Yücel.

Algo más de la mitad de la chatarra que llega a Turquía procede de la Unión Europea, ya que, pese a no ser parte del club de los Veintisiete, comparte una Unión Aduanera y varios acuerdos preferenciales que eximen de aranceles a la chatarra y parte del acero comerciado entre ambas partes. Pero, aunque las nuevas restricciones no han entrado en vigor, ya se están haciendo notar.

“No podemos hablar de una disminución drástica, pero las decisiones de la UE y la presión de los principales productores de acero están afectando a nuestros proveedores. En particular, las aprobaciones de envíos están tardando más, y han comenzado a surgir trámites burocráticos adicionales. El flujo de chatarra desde la UE ya no es tan fluido”, se queja Samet Koca, de la empresa turca de compraventa de chatarra Ermetal: “Así que estamos tratando de minimizar el impacto desarrollando nuevas fuentes de suministro”.

Así, ante el crecimiento de la industria acerera y el incremento de las restricciones, las empresas turcas llevan años buscando suministros alternativos, desde Venezuela a Georgia o Bosnia. Y también en países inmersos en conflictos bélicos, como Libia, Siria, Ucrania o Israel.

Sin control sobre el origen

El comercio internacional de chatarra mueve 40.000 millones de euros al año, y las acerías turcas son su mejor cliente, según los datos recabados por el Observatorio de Complejidad Económica. En Turquía la ferralla se transforma en diversos productos: barras de acero, varillas de corrugado, alambrón... Todos ellos productos de los que es uno de los mayores exportadores mundiales. Sus principales mercados son Oriente Próximo y la UE, que, por ejemplo, cada año importa de Turquía 800.000 toneladas de varillas de refuerzo para la construcción.

Es difícil saber de dónde procede la chatarra, qué manos la han recogido, si han servido para financiar una milicia o sostener un régimen dictatorial. Las piezas que llegan a los hornos —el vehículo jubilado, la maquinaria obsoleta, las vigas de un edificio destruido por la aviación israelí o rusa— se mezclan y funden en el crisol, diluyendo toda traza de su pasado al convertirse en acero líquido.

No existe ninguna exigencia oficial ni ningún sistema de acreditación voluntaria para que se declare la cadena de suministros o el origen de la chatarra, como sí ocurre en otros sectores (café, cacao). “El único requisito oficial y vinculante impuesto por el Estado turco a la chatarra importada es la radiación. Si se detecta radiación —por ejemplo, piezas de equipos médicos o material contaminado—, el cargamento se devuelve de inmediato”, explica Bahadir Arig, de la empresa de inspecciones Artimet. En cambio, cuando se le pregunta por si los compradores tienen consideraciones éticas sobre la procedencia, tanto él como su compañero niegan vehementemente.

“No tenemos procedimientos especiales ni políticas particulares [que seguir sobre la importación de países en guerra]. Lo que hacemos es comprar siempre a gente que conocemos y con los que hemos trabajado durante muchos años”, aclaran por su parte los responsables de una empresa chatarrera turca.

Los compradores del producto final en Europa tampoco hacen preguntas. Los responsables de derechos humanos de grandes constructoras europeas con los que han hablado los periodistas autores de está investigación, y que han solicitado mantener el anonimato, reconocen que posibles violaciones de derechos humanos en la cadena de valor del acero reciclado no entran dentro de sus procedimientos de diligencia debida, y justifican que la cadena de suministros del acero es especialmente compleja, debido a la fragmentación de las compras y la escasa trazabilidad.

El negocio de El Asad

La guerra ha sido siempre una fuente importante de chatarra. “Mi padre era caravanero en Trebisonda [norte de Turquía]. En los años posteriores a la fundación de la República había una gran cantidad de chatarra sobrante de los desembarcos del ejército ruso durante la I Guerra Mundial. Mi padre empezó a recolectarla y venderla”, recordaba el ya fallecido Yasar Kaptan Çebi, fundador de una de las acerías más grandes de Turquía, en una entrevista en 2008.

Pero, además de las armas (casquillos de bala, carcasas de obuses, carrocerías de tanques), el reguero de destrucción que provocan las guerras acelera la conversión de muchos otros objetos en chatarra antes de culminar su vida útil: varillas de refuerzo del hormigón de los edificios destruidos, electrodomésticos de su interior, vehículos destrozados…

“Para producir determinados aceros reciclados, necesitas una chatarra con ciertas características. Por ejemplo, para el que se usa en la industria automovilística necesitas chatarra muy limpia, con muy bajas cantidades de cobre. Pero para el acero de construcción puedes utilizar casi cualquiera”, explica el director general de una de las principales acerías de Turquía. “La mayoría de la chatarra nos llega de Europa y Estados Unidos, también de Oriente Medio: Túnez, Libia, Marruecos, Líbano, Israel”, añade. “Después de la guerra, los edificios destruidos se convertirán en chatarra”.

Durante los años finales de la guerra de Siria (2011-2024), la chatarra fluía hacia las acerías turcas. En 2020, cuando este diario visitó Idlib, reducto del grupo salafista HTS (cuyo líder, Ahmed Al Shara, es ahora el presidente de Siria), pudo observar cómo los desguaces y almacenes de chatarra se sucedían a ambos lados de la carretera que comunica con Turquía.

Al año siguiente, las importaciones de chatarra desde el noroeste de Siria comenzaron a despegar, según reflejan las estadísticas oficiales turcas. “Hay grandes compañías que nos compran el metal y lo exportan a Turquía”, indica Abu Muhammad, que trabaja desde hace siete años en un desguace en Idlib. Pero la chatarra siria no llegaba a Turquía sólo de las zonas opuestas al régimen de Bachar el Asad.

A partir de 2016, con la entrada de Rusia en la guerra civil siria, las tropas gubernamentales comenzaron a ganar terreno. La periferia de Damasco, Alepo o el sur de Idlib fueron reconquistados por el régimen. Allí por donde pasaban los soldados de El Asad, no quedaba rastro de vida. Los barrios recuperados eran saqueados —puertas, marcos de ventanas, electrodomésticos, sartenes y cazuelas— y muchos edificios, demolidos. “Yo tenía una casa. Desmontaron el tejado y se llevaron el hierro”, relata Abu Hussein, vecino de un suburbio de Damasco. El objetivo era doble: político —enviar a la población el mensaje de que todo barrio que apoyase a los rebeldes sería arrasado— y económico.

En el centro de esta estrategia estaba la 4ª División Acorazada del Ejército Árabe Sirio, una fuerza de élite comandada por Maher el Asad (hermano del entonces presidente) que, además de reprimir la insurgencia rebelde, servía de “herramienta al régimen para gestionar la economía de guerra, especialmente el tráfico ilegal de diversos productos, como el captagon, las antigüedades o la chatarra”, señala Ayman al Dasuki, experto en este cuerpo militar del Centro Omran de Estudios Estratégicos.

Una vez capturado y asegurado un barrio, el saqueo procedía a escala industrial. La zona era subastada entre facciones del régimen, y el metal extraído debía ser vendido exclusivamente a empresarios protegidos por las autoridades sirias, especialmente aquellos vinculados a la 4ª División, como Mohamed Hamsho o los hermanos Khader Ali y Ahmad Ali Taher, los tres sancionados por la UE.

“Era una zona restringida. La 4ª División te daba permiso para entrar, trabajar aquí y venderles la chatarra. No podías venderla a nadie más”, relata un hombre que recoge ferralla en el extrarradio de Damasco. Él, como las familias de Basel y Ahmad —los niños del inicio de este reportaje— y otros miles de sirios pobres, en muchos casos desplazados por la guerra, eran el escalafón más bajo, la mano de obra utilizada para espigar el metal de los edificios destruidos. “Nos la compraban barata pero la vendían cara”, ilustra la madre de Ahmad.

El monto iba ascendiendo a medida que se avanzaba en la cadena de suministros, proveyendo al régimen de El Asad de unos beneficios esenciales para su mantenimiento. La chatarra no es una materia prima barata: en las últimas dos décadas, su precio se ha multiplicado por cuatro, y actualmente se pagan unos 350 dólares por tonelada en los mercados internacionales.

Parte de esta chatarra era dirigida a algunas fundiciones locales, controladas mayormente por Mohammed Hamsho. En cambio, otra parte era exportada, según ha descubierto esta investigación periodística.

Cientos de vehículos cargados de mercancías y personas transitan por la autovía que lleva al paso de Masnaa, el principal entre Siria y Líbano. Unos 20 kilómetros antes de llegar al puesto fronterizo, a uno de los lados de la carretera, se alza una modesta estructura de una sola planta. En el exterior, el rostro del depuesto presidente El Asad ha sido tachado; el interior está tiznado por el humo. Cuando comenzaron a circular los rumores de que todo estaba perdido para los defensores del régimen, alguien decidió quemar los documentos, borrar todas las pruebas.

El edificio era un puesto de control de la 4ª División, uno de los muchos que acumulaba a lo largo de las principales carreteras del país a fin de supervisar las rutas de exportación. Y los documentos que sobrevivieron al fuego —hallados y fotografiados por un miembro de esta investigación— ofrecen una ventana a sus tejemanejes y al control sistemático que ejercía este cuerpo militar sobre todo tipo de contrabando.

Además de comunicaciones entre oficiales, entre los documentos encontrados hay un estudio presupuestario sobre las tasas —más bien sobornos— que se le cobraba a cada vehículo que pasase por el checkpoint: por ejemplo, a cada camión cargado de chatarra se le exigía el equivalente a unos 90 euros, y se preveía el paso de unos 100 al mes. Ese dinero, repartido entre oficiales y soldados, servía para comprar lealtades y mantener la cohesión dentro de la 4ª División, según se desprende de los documentos analizados y las entrevistas realizadas para esta investigación.

Uno de los documentos, fechado el 25 de marzo de 2024, da cuenta de la importancia que tenía el tráfico de chatarra para el régimen de El Asad. Se trata de una orden ejecutiva de la Secretaría General de la Presidencia Siria que aprueba el despliegue de “destacamentos de la 4ª División” en centros de recogida, almacenaje y distribución como Hasya y Adra, dos lugares que varias fuentes han citado como claves en el organigrama de la chatarra: allí, una parte se enviaba a las fábricas de empresarios ligados al régimen y otra parte se separaba para su exportación. La chatarra era tan valiosa para el régimen sirio que, mediante esta orden, también se aprueba que los militares “escolten los vehículos que se dirijan desde estos centros a Líbano”.

“El vehículo que la transportaba de un lugar a otro iba acompañado por una escolta de la 4ª División. Estaba prohibido transportar [chatarra] sin informar a la 4ª División. Si no les informabas, se incautaban del vehículo y del producto”, recuerda un chatarrero de Damasco.

La conexión libanesa

Y, sin embargo, las estadísticas de Líbano no reflejan ningún tipo de importación de chatarra ni de hierro o acero desde Siria. Nada. Cero. Claro que, de haberlas reflejado, el país y las empresas involucradas podrían haber sido sancionadas por Estados Unidos bajo la llamada Caesar Act.

Tres fuentes del sector en Líbano reconocen saber que hay o que ha habido contrabando de chatarra desde Siria, e incluso que les han ofrecido producto, si bien uno de ellos asegura que esto ya no ocurre. Otra fuente libanesa, que posee un pequeño desguace, afirma que este tráfico está controlado por los “peces gordos” del negocio, es decir, grandes comerciantes con intereses internacionales.

El caso es que la chatarra es una de las principales fuentes de ingreso de divisas para Líbano, pues es su cuarto mayor producto de exportación, con entre 300.000 y 400.000 toneladas enviadas cada año al extranjero. Y, sin embargo, el país no produce tanta: un estudio de la red de expertos Sweep-Net estimaba que en 2013 se produjeron unas 120.000 toneladas de chatarra, mientras ese año Líbano exportó 412.000. Incluso teniendo en cuenta el metal que, posteriormente, ha puesto a disposición de los chatarreros la destrucción causada por Israel en sus ataques sobre Líbano y la explosión del puerto de Beirut, los números no cuadran.

“En Líbano ha habido un incremento del metal disponible a causa de la guerra, desde luego, pero depende de cada región. El de Dahiyeh [barrio chií en el extrarradio de Beirut muy castigado por los bombardeos israelíes] y el sur, se lo han llevado comerciantes del sur. Y los del norte se han aprovechado del metal de Siria”, comenta Antoine Srour, que posee un depósito de chatarra en el norte de la capital libanesa.

La chatarra pasaba entre Siria y Líbano de contrabando. “El sistema funciona a través de familias, clanes prominentes de la Becá que tienen el apoyo de partidos políticos. Los clanes de la Becá establecen acuerdos con familias sirias del otro lado y trafican con armas, drogas, acero, todo lo que puedan”, describe una fuente de la provincia de Balbeek-Hermel que conoce este contrabando de primera mano y que pide mantener el anonimato por razones de seguridad: “Cada familia controla sus propias rutas. Antes, cuando [el grupo armado libanés] Hezbolá estaba también en Siria, si tenías su permiso podías cruzar a Siria incluso sin carné. Ahora, con la caída de El Asad, no sé cómo funciona, pero ya no llega tanto producto”.

Otra ruta de contrabando es la que llega a la provincia de Akkar (norte de Líbano), empobrecida y olvidada por el Gobierno de Beirut. “Algunos de los clanes involucrados en el contrabando tienen relación con intermediarios sirios, que a su vez están ligados a oficiales del Ejército sirio. [Trafican] con lo que tengan a disposición, dependiendo de la demanda que haya en cada lado [de la frontera]”, explica Mohanad Hage Ali, director de investigación del Centro Carnegie de Oriente Medio que ha trabajado en esa zona.

Desde los puertos libaneses, la chatarra siria se despachaba a los mercados internacionales mezclada con chatarra local. Al Dasuki sostiene que los principales clientes eran Turquía, India y Emiratos Árabes Unidos a través de los contactos de empresarios cercanos al régimen de El Asad como Mohamed Hamsho y Samer Foz (este último también posee la nacionalidad turca). Un chatarrero de Damasco, que trabajó a las órdenes de la 4ª División, confirma que la chatarra enviada a Líbano era después exportada a Turquía.

Ferralla para financiar la guerra de Libia

Libia es un país dividido desde que la transición tras el derrocamiento de Muamar El Gadafi en 2011 desembocó en una guerra civil. El Gobierno de Unidad Nacional, reconocido por la ONU y del que Turquía e Italia han sido los principales sostenes, ya sólo controla una parte del oeste del país; el Gobierno rival, del que el mariscal Jalifa Hafter es su hombre fuerte —y que ha recibido apoyo de Egipto, Rusia, Emiratos Árabes Unidos y, en menor medida, de Grecia y Francia—, controla el este y buena parte del sur.

“Los fondos del Estado se agotaron en 2015-2016, así que los grupos armados empezaron a buscar ingresos alternativos. Algunos industrializaron el tráfico de personas; otros vieron la oportunidad en el cannabis y la cocaína; otros descubrieron que se puede ganar mucho con la chatarra”, describe Jalel Harchaoui, investigador especializado en Libia del centro de análisis británico RUSI.

En 2019, Turquía decidió intervenir en auxilio del Gobierno del oeste de Libia enviando mercenarios sirios, y al año siguiente desplegó a sus propias tropas ante los avances del mariscal Hafter sobre Trípoli. A pesar de este apoyo, las empresas turcas llevan cerca de una década comprando chatarra a los dos bandos, según ha descubierto esta investigación y confirma una compañía chatarrera, que vende tanto en Turquía como en varios países europeos, incluida España.

Según UN Comtrade, la base de datos de comercio global de la ONU, Turquía ha declarado la importación de más de 3,2 millones de toneladas de chatarra de Libia desde 2016. Estas estadísticas no desglosan a qué bando se ha comprado, pero datos de navegación de entre 2019 y 2023 suministrados por la empresa de análisis marítimo MarineTraffic han permitido identificar 491 viajes de puertos libios a puertos turcos donde habitualmente se descarga chatarra, como Nemrut, Alejandreta o Bartin.

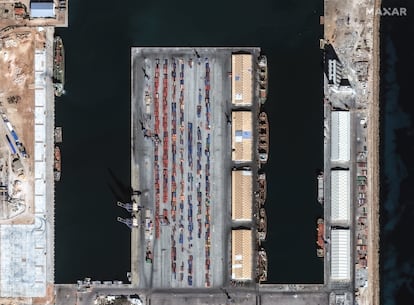

Los datos, además, permiten establecer que los puertos del este han ganado importancia en este comercio, en especial el de Bengasi, que se ha convertido en un nodo logístico. En imágenes de satélite compartidas con esta investigación por la empresa Maxar aparecen tres, cuatro y hasta cinco buques cargando chatarra al mismo tiempo, y se distinguen perfectamente las hileras de camiones esperando su turno para que las excavadoras y las grúas transfieran su carga a los buques. Para el bando del oeste, el puerto principal de distribución de chatarra es Misrata.

“La razón por la que se ve una actividad tan intensa en Bengasi es porque la familia Hafter domina el puerto, la Marina, la Guardia Costera, la burocracia, las aduanas… lo que significa que puede hacer lo que le dé la gana”, opina Harchaoui.

Al contrario que en la parte occidental, donde diversas milicias y grupos compiten por el control de las instituciones y se reparten los diversos puertos, en el este las fuerzas de Hafter se han organizado de manera mucho más sistemática, al estilo de la 4ª División en Siria. “Al principio, el Ejército de Hafter poseía una división llamada la Autoridad de Inversiones Militares, que era la encargada de vender la chatarra para financiar el esfuerzo bélico”, explica Tarek Megerisi, analista libio del European Council on Foreign Relations (ECFR). Pero, a partir de la derrota en su asalto a Trípoli en 2020, Jalifa Hafter decidió reconstruir sus fuerzas en torno a su familia.

Según relata Megerisi, el hijo del mariscal, Saddam Hafter, “tomó las riendas del negocio de la chatarra” a través de empresas e instituciones ligadas a la brigada Tariq Bin Ziyad, que ha sido acusada de estar involucrada en tráficos ilegales, tal y como reveló otra investigación de EL PAÍS.

La paradoja así es que Hafter ha estado vendiendo chatarra a Turquía, el país que arma a sus rivales internos, y que, a su vez, el dinero que las empresas turcas le han pagado le ha permitido rearmarse y seguir luchando contra las fuerzas a las que apoya el Gobierno turco. “El negocio es el negocio, sigue lógicas diferentes a la política. Y la chatarra es un buen negocio”, sostiene Megerisi.

De todas formas, en el último año se ha producido un acercamiento entre Ankara y las fuerzas del mariscal Hafter, varios de cuyos representantes han sido recibidos en Turquía. Es más, Harchaoui arguye que las relaciones establecidas a través de este comercio son las que han impulsado estos contactos.

La destrucción de Gaza

Turquía e Israel también han forjado una amplia relación en torno al acero. En 2023, el Estado judío fue el principal cliente de las acerías turcas, al recibir cerca del 10% de todas las exportaciones turcas de hierro y acero, y durante la última década siempre se ha mantenido entre los principales importadores. Por su parte, las empresas turcas han comprado más de tres millones de toneladas de chatarra a Israel desde 2013.

Resulta difícil saber cuánta de esta chatarra proviene de los residuos de consumo o de la industria israelí, y cuánta de la destrucción causada por sus ataques en los territorios palestinos ocupados. Desde que Hamas venció en las elecciones en 2006 y comenzó a gobernar la franja de Gaza, el bloqueo impuesto por Israel impidió la salida de ferralla del enclave, a excepción de la que se pudo pasar de contrabando a Egipto durante el Gobierno de Mohamed Morsi (2012-13).

Sin embargo, en 2021, con los precios de la chatarra en aumento, el Ejecutivo israelí decidió permitir la salida del metal gazatí, en principio para la industria israelí, aunque ese año también las exportaciones de Israel a Turquía alcanzaron su récord con cerca de medio millón de toneladas.

Este comercio sólo se detuvo a mediados de 2024, cuando el Gobierno de Ankara, bajo presión de sus bases, decretó un embargo comercial a Israel en protesta por la ofensiva militar indiscriminada en Gaza. Con todo, algunos medios turcos aseguran que el comercio ha continuado a través de barcos de terceros países o mediante documentos de flete falsificados. De hecho, el Gobierno turco ha sancionado a algunos de estos buques.

Ahora, si se respeta el acuerdo de alto el fuego en Gaza, es probable que Ankara termine levantando el embargo. El país euroasiático se postula para ayudar en la reconstrucción de la Franja, e incluso el propio desescombrado y la consiguiente extracción de la chatarra, en un territorio completamente destruido por los bombardeos israelíes, puede ofrecer una fuente de suministros a las empresas turcas.

El acero de la flota fantasma rusa

Rusia era uno de los principales suministradores de chatarra para Turquía hasta que Vladímir Putin decidió invadir Ucrania. A partir de febrero de 2022, las importaciones de ferralla rusa se desplomaron debido al cierre de las rutas comerciales por los combates en el mar Negro. A mediados del año siguiente, sin embargo, volvieron a remontar y ya han alcanzado un 30%-40 % de los niveles previos a la guerra. Todo ello pese a que el Kremlin ha prohibido, mediante sucesivos decretos, la exportación de chatarra, imprescindible para el funcionamiento de su industria en tiempos bélicos.

Parte de la explicación reside, según fuentes ucranias, en que en realidad no se trata de chatarra rusa, sino procedente de los territorios ocupados en Ucrania. El pasado septiembre, la Fiscalía ucrania acusó a las autoridades de la autoproclamada República Popular de Donetsk de la venta ilegal de metal del puerto de Mariupol para “satisfacer las necesidades del Ejército ruso”. La Marina de Ucrania también ha denunciado que las fuerzas rusas de ocupación “han mejorado las capacidades” de los puertos de Berdiansk y Mariupol para exportar grano y metal robados.

Oficialmente, los barcos que llegan a Turquía proceden de puertos rusos en el mar Negro o en el de Azov. Al llegar a los fondeaderos del estrecho de Kerch o el mar de Azov, apagan el transpondedor del buque y se desvían a los puertos ucranios, cargan y regresan a los puertos rusos. Allí procesan todos los documentos, según denuncia Katerina Yaresko, investigadora del proyecto SeaKrime del Myrotvorets Center ucranio.

“Llevan 10 años haciendo lo mismo desde Crimea”, coincide el consultor marítimo turco Yörük Isik, que ha descubierto varios barcos cargados de chatarra procedentes de esta península ucrania ocupada por Rusia en 2014, y que ahora ha detectado cómo arriban a puertos turcos también desde el este de Ucrania. “Luhansk era un centro industrial soviético. Hay muchísimas fábricas, instalaciones industriales abandonadas… Y algunas de ellas están siendo desmanteladas y comercializadas por las autoridades de ocupación”, añade.

Por ejemplo, el pasado diciembre Isik fotografió al buque Victoria V descargando chatarra en el puerto turco de Hereke. Yaresko afirma que la carga fue recogida en la ciudad ocupada de Mariupol entre el 27 y el 30 de noviembre. Este buque, que en los últimos años ha recalado en varios puertos turcos ligados a acerías, ha sido sancionado por el Gobierno de Kiev por transportar “productos robados” de Ucrania.

“Desaparece habitualmente de los radares (desactivando el sistema AIS) en el área del estrecho de Kerch, el mar de Azov y la bahía de Temryuk” para cargar en puertos de Ucrania, señala la página de sanciones del Gobierno ucranio. Por ello, el Victoria V es considerado parte de la “flota fantasma”, buques de propiedad opaca que carecen de un seguro adecuado, suelen cambiar cada poco tiempo de bandera y son utilizados por Rusia para comerciar evadiendo sanciones.

Esta investigación ha detectado otros buques relacionados con esta flota fantasma o propiedad de navieras rusas sancionadas en puertos de descarga de chatarra turcos. Por ejemplo, el Krasnodar —también sancionado por Ucrania— recaló en el muelle de la acería turca Yazici en enero de 2023. O el trío de buques Finikia, Souria y Laodicea, a los que este diario ya vinculó con el robo del grano ucranio en 2022 y que esta investigación ha detectado transportando también chatarra presuntamente originaria de la Ucrania ocupada a varios puertos turcos entre 2021 y 2023. Esta flota pertenecía a la empresa pública siria Syriamar, pero a lo largo de 2023 cambió de dueños y, según una reciente investigación de SIRAJ, sigue controlada por el depuesto Asad y su entorno a través de una compleja estructura societaria.

Países que se devoran a sí mismos

En 1984, el Gobierno de Libia comenzó las obras del Gran Río Artificial, una ambiciosa red de tuberías para conectar los acuíferos del desierto del Sáhara con las ciudades de la costa. Doce años más tarde, el agua dulce llegaba a la capital, Trípoli. Ahora, parte de esta infraestructura ha sido convertida en chatarra y hoy puede que lo que entonces eran antiguas tuberías sean las varillas del hormigón armado de un nuevo edificio en Estambul o en Hamburgo.

“Utilizan piezas del Gran Río Artificial, o de viejos estadios. También roban cables de las líneas de comunicación”, relata el analista Jalel Harchaoui: “Al principio [de la guerra civil], los grupos armados recogían metales de obra, de proyectos inacabados, que tenían cero utilidad. Pero una vez se acostumbraron a los ingresos [de la chatarra], empezaron a robar de estructuras funcionantes”.

Un informe de expertos de la ONU advierte de que, desde 2017, se han incrementado los robos de metal en pozos y estaciones de bombeo para venderlos como ferralla, lo que “ha degradado gravemente la infraestructura”. “Esto está provocando cortes de agua para 1,5 millones de personas, incluidos 600.000 niños, que dependen del Gran Río Artificial como principal suministro de agua potable”, denunció la misión de la ONU en Libia en 2019. También, apunta el analista Tarek Megerisi, han aumentado los cortes de electricidad debido a los robos de metal en las subestaciones eléctricas. Las fábricas abandonadas, o de enemigos políticos, y su maquinaria, han sido igualmente pasto de esa furia.

Aún más, en los últimos años se está viviendo una grave escasez de bombonas de gas para cocinar, lo que ha obligado a la acería libia Lisco a establecer una nueva factoría para su producción. “Estas bombonas son propiedad del Estado, así que tú sólo compras el contenido, el gas, a un precio muy bajo porque está subvencionado, pero luego tienes que devolver la bombona”, aclara Harchaoui. Esto no siempre ocurre ya que son vendidas en el mercado negro, donde su valor como chatarra de exportación es mayor.

Consciente de ello, el Gobierno de Trípoli prohibió en 2021 la exportación de chatarra “en todas sus formas”. No obstante, el comercio ha continuado incluso desde su zona. “La realidad es que el Estado no tiene el control de los puertos”, justifica Megerisi.

Y es que el hambre de chatarra —y de los ingresos que genera— lleva a una economía del pillaje y a que estos países terminen devorándose a sí mismos. En el Líbano han desaparecido tapas de alcantarillas y torres de alta tensión. En Siria, primero fueron los raíles del ferrocarril, después todo lo demás.

“Robaron toda la red eléctrica, desde los postes hasta los cables subterráneos; también las bombas de agua, los generadores y transformadores de una estación que suministraba agua a 43 aldeas, y ahora sufren de escasez. En las escuelas y hospitales no encontrarás una puerta ni ventana, incluso los techos fueron demolidos a mano para robar el hierro”, afirma el nuevo gobernador de la provincia siria de Idlib, Qutaybah Khalaf.

Otro problema es que la exportación de chatarra en estos conflictos detrae a la industria local de una materia prima fundamental, ya que no puede competir con los precios de los compradores internacionales. Es el caso de Ucrania, donde la industria acerera es parte fundamental del esfuerzo bélico, tanto para la fabricación de material militar como para la reconstrucción de infraestructura dañada por los bombardeos rusos.

A inicios de 2022, Ucrania triplicó los aranceles a la exportación de chatarra hasta los 155 euros por tonelada, para evitar su marcha al extranjero. Sin embargo, las medidas de liberalización comercial impulsadas por la UE para ayudar a la economía ucrania durante la guerra han creado un agujero legal por el que se escapa la chatarra.

Los exportadores ucranios siguen vendiendo a sus socios turcos —su principal comprador antes de la guerra— pero lo hacen a través de exportaciones a Polonia, por las que sólo tienen que pagar una tasa de 10 euros por tonelada, y de ahí se reexporta a Turquía. La salida de chatarra desde Ucrania se ha disparado y representantes de la industria en ese país denuncian que esta situación no sólo daña las arcas del Estado sino que supone “una seria amenaza” para la supervivencia de la industria acerera ucrania.

Una tabla de salvación para muchos

Comprar chatarra a proveedores de países en guerra no es, técnicamente, ilegal, pero exige especial atención a las navieras, los intermediarios y las empresas que comercian con ellos. “Lo que importa es si el suministro proveniente de países en guerra financia conflictos, exacerba abusos de derechos humanos y causa daños ambientales. Eso es lo que debe abordarse mediante procesos de diligencia debida. Al tratarse de zonas afectadas por conflictos, se requiere especial cuidado y mayor vigilancia que en otras zonas”, subraya Blanca Racionero Gómez, investigadora del Centro de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos.

En Siria, el nuevo Gobierno impuso en mayo la prohibición de exportar chatarra, ya que esta puede ser fundamental para la reconstrucción del país. Resta saber si será capaz de hacer cumplir esa prohibición. “Es una red compleja. La chatarra fluye a través de canales legales e informales. Cuando se cierra una válvula, se hallan otras vías para mantener el flujo”, apunta el académico Joseph Daher.

Algunos de los empresarios que se beneficiaron de ese comercio por su cercanía a El Asad, como Hamsho y Foz, ahora buscan cerrar tratos con las nuevas autoridades. Pero, sobre el terreno, poco ha cambiado. La chatarra es una tabla de salvación para muchos, y lo seguirá siendo hasta que la economía siria, devastada tras 14 años de guerra, empiece a enderezarse. “Hay mucha necesidad [y] la gente considera estas zonas [de escombros] una mina”, se resigna Faruk al Mustafa, de la ONG Halo Trust, que se dedica a desactivar explosivos y advierte del peligro al que se enfrentan los chatarreros: “Ha habido cuatro muertos este mes [de septiembre]; tres de ellos, niños”.

Aunque el férreo control que ejercía sobre ellos la 4ª División de Maher al Asad se ha disipado, los espigadores del metal como Ahmad y Basel continúan trabajando de sol a sol entre montañas de escombros. “Me gustaría que fuesen a la escuela, pero si ellos no me ayudan, no ganamos lo suficiente para sobrevivir”, lamenta Eman, la madre de Ahmad.

Llevan haciéndolo desde que tenían cinco o seis años; tanto tiempo que incluso aseguran haber aprendido a distinguir la peligrosidad de los explosivos que encuentran entre los escombros. “Hay muchos”, confirma Ahmad, agarrando la carcasa de un proyectil. Su tío falleció en una explosión mientras excavaba en busca de metal.