Detenciones masivas y traslados forzosos: así se destierra con dinero europeo a migrantes en el norte de África

Una investigación de EL PAÍS con Lighthouse Reports revela cómo Marruecos, Mauritania y Túnez usan la financiación europea para detener y desplazar forzosamente a migrantes y refugiados. Las víctimas son principalmente personas negras; el objetivo: evitar que lleguen a Europa

Han pasado más de cuatro años, pero a Timothy Hucks le hierve la sangre cada vez que lo recuerda. En Estados Unidos o en Europa, lo que le ocurrió a este neoyorquino en Marruecos podría considerarse un secuestro.

Era marzo de 2019 y a Hucks, que entonces trabajaba como profesor de inglés en Rabat, lo había dejado su novia. Arrasado, lo único que quería era beberse una botella entera de vino, así que dejó una quiche en el horno y su móvil encima de la mesa y salió hacia una licorería que estaba a solo cuatro minutos de su casa. Acabó detenido y desterrado a una ciudad a más de 300 kilómetros de la capital marroquí. Junto a él, había decenas de chicos. Todos ellos tenían algo en común: eran negros.

Idiatou y Bella rogaron a sus captores, las fuerzas de seguridad mauritanas, que no las dejasen en tierra de nadie, sin teléfono y sin dinero, porque no sabrían cómo volver ni cómo pedir ayuda. Pero acabaron abandonadas y descalzas en un puesto fronterizo entre Mauritania y Malí, en una zona donde actúan grupos yihadistas.

François, un músico camerunés con un niño de seis años a su cargo, terminó sufriendo alucinaciones en mitad de un paraje desértico en Túnez del que le costó salir nueve días. Era la primera, pero no la última vez que le dejarían tirado en mitad de la nada.

Cada año, decenas de miles de personas como Timothy, Idiatou, Bella o François ―los tres últimos no dan su apellido por razones de seguridad― acaban desterradas en zonas desérticas o ciudades remotas en el norte de África. Es el castigo al que se somete a migrantes y refugiados que aspiran a llegar a Europa a bordo de una patera o saltando una valla. Arrojados en algún rincón del Sáhara, el mayor desierto cálido del mundo, sin móviles, sin dinero, sin agua y hasta sin zapatos, los que sobreviven relatan secuestros, extorsiones, torturas, violencia sexual o ataques de perros azuzados por las fuerzas de seguridad. Una práctica que se aplica de forma sistemática casi en exclusiva contra personas negras y que cuenta con un cómplice silencioso: la Unión Europea.

Una investigación de EL PAÍS con la organización Lighthouse Reports y otros medios extranjeros ha documentado de la forma más exhaustiva hasta la fecha cómo los fondos europeos financian estas operaciones en Marruecos, Mauritania y Túnez.

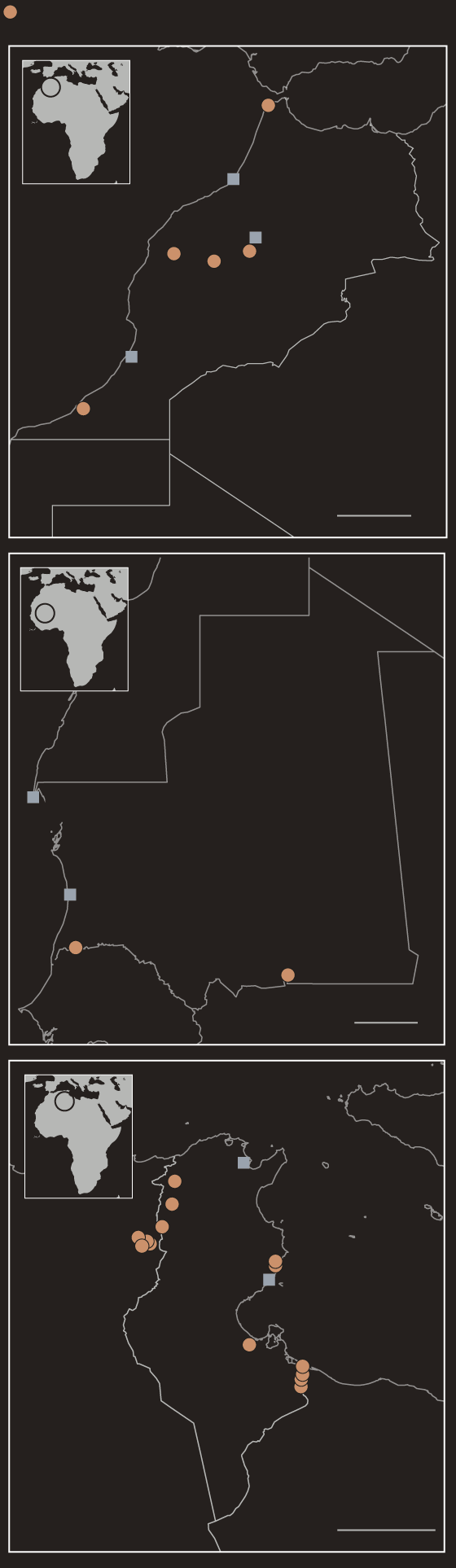

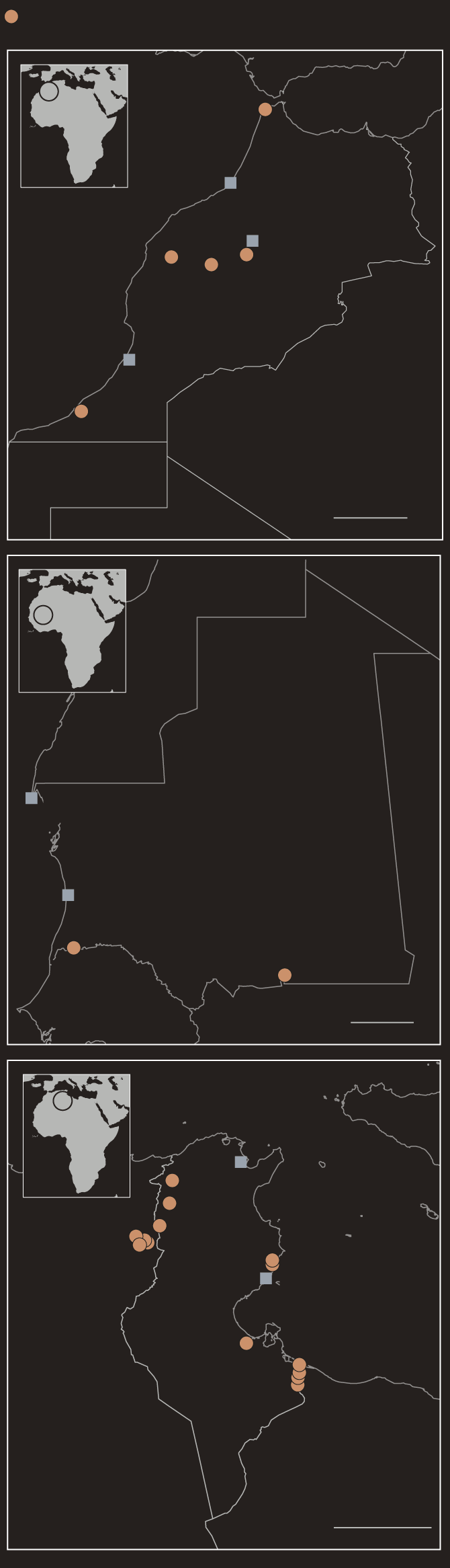

Lugares verificados de abandono

Rabat

Beni Melal

MARRUECOS

Tiznit

200 km

MAURITANIA

Nuadibú

Nuakchot

Rosso

Gogui

200 km

Túnez

TÚNEZ

Sfax

200 km

Lugares verificados de abandono

Rabat

Beni Melal

MARRUECOS

Tiznit

200 km

MAURITANIA

Nuadibú

Nuakchot

Rosso

Gogui

200 km

Túnez

TÚNEZ

Sfax

200 km

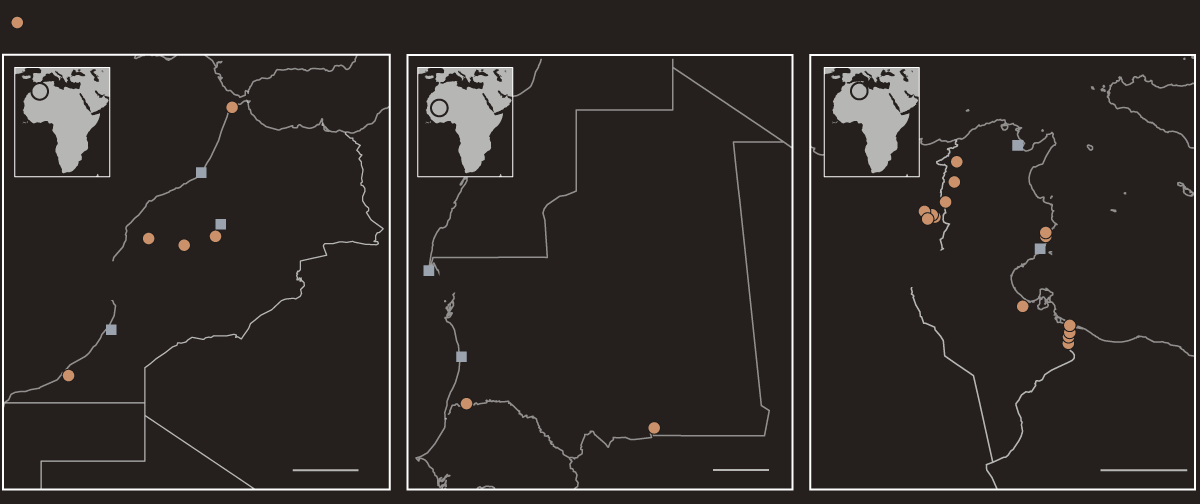

Lugares verificados de abandono

Túnez

Rabat

Beni Melal

MAURITANIA

Sfax

TÚNEZ

Nuadibú

MARRUECOS

Tiznit

Nuakchot

Rosso

Gogui

200 km

200 km

200 km

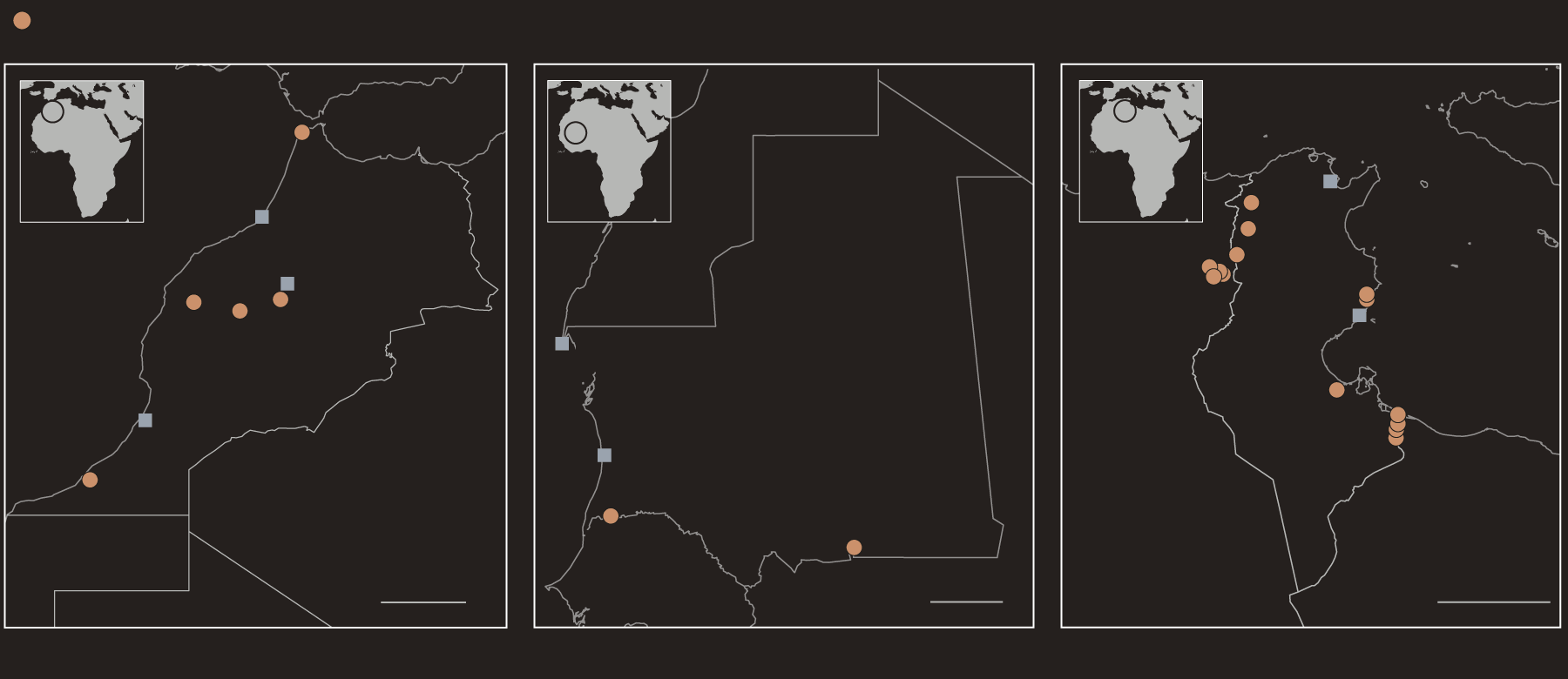

Lugares verificados de abandono

Túnez

Rabat

Beni Melal

TÚNEZ

Sfax

MAURITANIA

Nuadibú

MARRUECOS

Tiznit

Nuakchot

Rosso

Gogui

200 km

200 km

200 km

“Cuando la Unión Europea te da dinero para bloquear las fronteras, tienes que deshacerte de los inmigrantes irregulares en tu territorio. O, al menos, complicarles la vida”, afirma una fuente europea que ha trabajado en programas financiados por los fondos europeos para África. “Si un inmigrante de Guinea está en Marruecos y lo llevas al Sáhara dos veces, a la tercera pedirá el retorno voluntario [a su país]”, mantiene este interlocutor, que pide el anonimato por miedo a que las autoridades marroquíes dificulten su trabajo.

Las primeras evidencias de estas operaciones se remontan a 2003 en Marruecos, pero con los años se han ido sistematizando. El pasado verano hasta pudieron verse por televisión. Hombres, mujeres y niños negros se mostraban frente a las cámaras en tierra de nadie entre Túnez y Libia. La foto de una mujer y su hija muertas por deshidratación en la arena dio la vuelta al mundo.

Ante tales imágenes, la comisaria de Interior de la UE, Ylva Johansson, mostró su preocupación, pero subrayó: “El dinero europeo no está financiando la deportación de inmigrantes. Eso es totalmente falso”.

Durante más de un año, esta investigación ha reunido pruebas que demuestran no solo que estas operaciones son de sobra conocidas en Bruselas desde hace años, sino que se ejecutan gracias al dinero, los vehículos, los equipamientos y la inteligencia que proporciona la UE. Es una estrategia de dispersión en la que España tiene un papel destacado.

Las entrevistas a más de medio centenar de supervivientes, así como a una decena de fuentes policiales y comunitarias, señalan la violación rutinaria de convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos, discriminación y tortura. La agencia europea de fronteras (Frontex), la agencia de Naciones Unidas para los refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) también están al tanto de esas prácticas, según documentos confidenciales a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

España es pionera en firmar acuerdos con los que se financia a los países africanos de origen y tránsito para que frenen a quienes intentan llegar a Europa. Fueron pactos alcanzados durante el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero para detener los cayucos que llegaban a las islas Canarias en 2006 y que se mantienen hasta hoy. Con los años, Madrid, además de ir aumentando su financiación a países de África, ha presentado esta estrategia en Bruselas como una receta de éxito contra la inmigración irregular. Desde 2015, Europa ha firmado acuerdos con Turquía, Libia, Túnez, Marruecos y, recientemente, con Mauritania y Egipto; todos ellos cuestionados por sus deficiencias en el respeto a los derechos fundamentales.

En el caso de Túnez, Marruecos y Mauritania, la UE les ha proporcionado entre 2015 y 2021 más de 400 millones de euros en el marco del Fondo Fiduciario de la UE para África (EUTF, por sus siglas en inglés), destinado exclusivamente a abordar las causas de la migración irregular. Además, los Veintisiete pagan otras decenas de proyectos, pero la falta de transparencia del sistema de financiación hace imposible verificar cuánto dinero se gasta y dónde. Los tres Estados norteafricanos se encuentran entre los que más apoyo económico reciben y son clave en la política europea de externalización de fronteras.

Las prácticas contra la inmigración irregular de estos países son de “dominio público” en la UE, mantiene una fuente que trabajó en el diseño del programa del EUTF en Marruecos, con el que, en teoría, se impulsan las economías locales para desalentar la emigración. “Esto [las detenciones y los traslados forzosos] se ha hecho siempre”, afirma Gil Arias, ex director ejecutivo adjunto de Frontex entre 2006 y 2016.

La UE está obligada a garantizar que el uso que se da a sus fondos no atenta contra los derechos humanos, aunque la Comisión Europea ha admitido por escrito que no hace un seguimiento de ese requisito. En respuesta a las preguntas planteadas por esta investigación, una portavoz afirma que “todos los contratos de la UE tienen cláusulas de [respeto a los] derechos humanos que permiten ajustar la aplicación según sea necesario”. Sin embargo, dos altos funcionarios europeos reconocen en privado que resulta “imposible” controlar los usos de la financiación y los equipamientos.

La estrategia no parece funcionar. La inmigración irregular sigue en aumento y ha alcanzado máximos que no se veían desde la crisis de refugiados de 2015: más de 380.000 personas en 2023, un 17% más que el año anterior, según Frontex. En paralelo, el sentimiento xenófobo en Europa se ha disparado y la inmigración es clave en el debate público ante las elecciones europeas de junio, en las que la extrema derecha pretende ganar millones de votos a costa de avivar el miedo contra el extranjero.

A LA CAZA DEL NEGRO

El modus operandi es similar en todos los países. Las fuerzas de seguridad tunecinas, marroquíes y mauritanas arrestan a los inmigrantes subsaharianos en redadas por las calles, en sus propias casas o en las pateras con las que intentan llegar a Europa para luego amontonarlos en autobuses y conducirlos a cientos de kilómetros de distancia a zonas remotas.

En Marruecos, suelen ser las Fuerzas Auxiliares, uno de los cuerpos de seguridad del Estado, las que patrullan en busca de un perfil común: personas negras. Cuando las ven, las obligan a subir a una furgoneta, a menudo con violencia. Otras veces van de puerta en puerta y se llevan a mujeres y a sus hijos. Los traslados forzosos son muy comunes también con los inmigrantes que intentan saltar las vallas de Ceuta y Melilla, como se hizo de forma masiva con los supervivientes de la tragedia de Melilla en junio de 2022, la inmensa mayoría refugiados sudaneses. “El criterio [para expulsarlos] es que sean ciudades aisladas, fuera de los grandes núcleos de población, y el negro subsahariano es un blanco perfecto”, explica una fuente policial española con experiencia en África. Este agente admite que prefiere cerrar los ojos ante los abusos. “Yo no me puedo meter en las barbaridades que hagan en Marruecos. No puedo arreglar el mundo yo solo”.

Rabat: Paso a paso de una detención y destierro

18 de octubre de 2023

Los casos más graves de violencia por parte de las autoridades marroquíes recogidos por esta investigación se produjeron cerca de la frontera con Mauritania. Cuatro supervivientes guineanos, uno de ellos visiblemente malherido, han contado cómo al entrar en el Sáhara Occidental, territorio ocupado por Marruecos, fueron acorralados por dos grupos de policías uniformados. Algunos iban subidos en quads y otros, acompañados de perros. Los jóvenes aseguran que los agentes les quitaron todo y que fueron golpeados y atacados por los canes. Después de dos horas retenidos en una especie de cuartel de campaña donde solo veían arena, con varias decenas de presos más, fueron abandonados, con los pies y las manos atadas, sin agua ni comida. Hasta que lograron romper las bridas y marcharse. “Algunos salieron corriendo tras ser liberados, sin ayudar a los demás. Otros no podían ni andar. Otros estaban gravemente heridos por las mordeduras de los perros y por las palizas”, cuenta uno de ellos.

Después de la traumática experiencia, estos guineanos quieren volver a su país. “Nadie puede seguir adelante después de las torturas que sufrimos”, explican.

Rabat afirma que el año pasado frustró 75.184 intentos de inmigración irregular, aunque solo unas 18.000 personas fueron interceptadas en el mar o en la frontera —en un claro intento de emigrar—. En esos números no se especifica cuántos fueron trasladados a zonas remotas contra su voluntad. En Madrid, ninguno de los agentes entrevistados se cree esas cifras, divulgadas por Marruecos para demostrar su supuesta eficacia, pero son las únicas que se hacen públicas. En cualquier caso, no parece importar mientras Rabat contribuya a reducir el número de entradas irregulares.

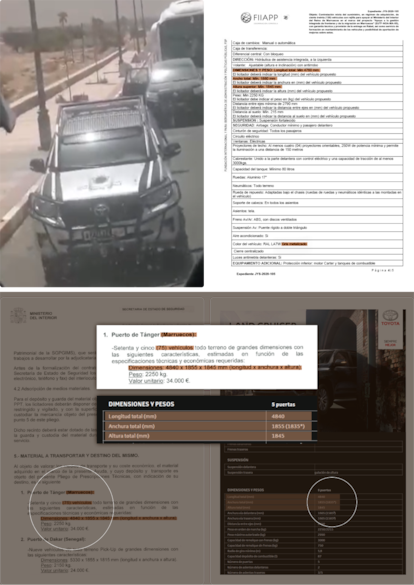

Para ello la UE financia parte de las operaciones marroquíes contra la inmigración irregular, en tierra y en mar, y España, de forma individual, inyecta 30 millones anuales a Rabat en concepto de cooperación policial. Las Fuerzas Auxiliares y la Gendarmería marroquí, dos de los cuerpos policiales involucrados en las detenciones y traslados forzosos, han recibido decenas de millones de euros de Bruselas. Y algunos de los vehículos de los que se vale Marruecos para su estrategia de dispersión de migrantes coinciden con los donados por la UE y España.

Las prácticas marroquíes son conocidas en Bruselas. En 2019, la Comisión Europea alertaba de una “campaña” contra “refugiados subsaharianos y solicitantes de asilo” en la misma memoria en la que justificaba los fondos a Marruecos. Varios miles de personas, entre ellos niños y mujeres, decía, “han sido arrestados ilegalmente y llevados a zonas aisladas del sur del país o cerca de la frontera con Argelia”. La “discriminación racial y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía” también se mencionan en un documento de Frontex de febrero de 2024.

El Ministerio del Interior marroquí niega violaciones de derechos humanos, aunque no desmiente los desplazamientos forzosos. Sostiene que la legislación nacional prevé la “reubicación de los migrantes en otras ciudades” porque los “aleja de las redes de traficantes” y de “zonas peligrosas como bosques y desiertos”. Los destierros son, según Marruecos, una forma de dar a los migrantes “mayor protección y respeto a su dignidad”. A la pregunta de si hay fondos europeos o españoles destinados a vehículos y efectivos con los que se ejecutan las expulsiones, el portavoz marroquí no lo niega y responde: “El apoyo técnico de España y la UE supone una mínima parte de los costes que asume nuestro país”.

ENCERRADOS COMO ANIMALES

Un día del pasado enero, unos agentes de policía con el rostro cubierto y un kaláshnikov en las manos vigilaban el centro de detención de Ksar, en Nuakchot, la capital de Mauritania. El termómetro marcaba casi 40 grados. Tras esos muros, Idiatou y Bella, dos guineanas de 23 y 27 años que fueron rescatadas de un cayuco a la deriva con el que pretendían llegar a Canarias, aguardaban hambrientas su destino. Las imágenes y vídeos obtenidos por esta investigación muestran las condiciones del centro: habitaciones oscuras, sin mobiliario, con camas metálicas o literas que a veces no tienen ni colchones. Los internos orinan en botellas. Allí son privados de alimentos, agua, asistencia médica y, por supuesto, abogados, según el testimonio de una decena de detenidos y los informes de varias ONG. Algunos incluso denuncian agresiones. Entre los arrestados hay también niños, como puede verse en decenas de imágenes del interior a las que ha tenido acceso esta investigación.

Un día de guardia frente al centro de detención Ksar de Nuakchot

Enero de 2024

Al menos 45 personas están encerradas en el centro de detención a la espera de su deportación. En el interior, se está ultimando la lista de personas que van a ser enviadas a Gogui, en la frontera con Malí.

Un autobús blanco sale del centro de detención. Se dirige a un taller reparación, a unos 200 metros, para prepararse para el largo viaje hasta Gogui: combustible, revisión de neumáticos… Mientras, en el interior los responsables del centro ultiman las listas de detenidos. Al igual que el grupo que salió esa noche, estos también serán trasladados a Gogui en la frontera con Malí.

El autobús blanco está listo y regresa desde el taller de reparación al centro de detención de Ksar. Mientras tanto, en el interior del centro la policía llama a los migrantes, creen que para devolverles sus teléfonos, pero no los obtienen; solo les dan sus mochilas con la ropa que llevaban.

Una furgoneta azul llena de migrantes que han sido rescatados tras dos semanas perdidos en el mar accede al centro de detención. Detrás entra el autobús que estaba en el taller de reparación.

Un camión azul lleno de migrantes entra en el centro de detención de Ksar; también son parte del grupo rescatado del mar.

El mismo camión azul sale vacío del lugar.

Sale el autobús blanco en dirección a Gogui. En el mismo momento, un segundo camión lleno de migrantes ingresa al centro de detención.

Seguimos durante 16 kilómetros al autobús, que toma la carretera N3 en dirección a Gogui. En su interior van Bella e Idiatou. Mientras, otros dos minibuses salen del centro con los migrantes rescatados en el mar que habían ingresado una hora antes. Son de nacionalidad senegalesa, maliense, guineana y costamarfileña.

Entra otro minibús azul lleno de gente.

El minibús sale vacío del lugar.

Lo que ocurre en esas prisiones para migrantes y refugiados no es ajeno a las autoridades españolas. Los periodistas enviados al terreno identificaron a agentes españoles visitando estas instalaciones en Nuakchot y Nuadibú. En esos centros, las autoridades elaboran listas de detenidos que posteriormente serán deportados y que comparten con los policías, según una fuente con acceso a estos edificios.

Bella procede de Koubia, un pueblo del noroeste de Guinea-Conakry. A los 16 años la casaron con un hombre mucho mayor que ella que le pegaba día y noche. Cuando su marido murió, dejó a sus tres hijos con su hermano y decidió emigrar a Mauritania para buscarse la vida. Conoció a Idiatou vendiendo cocos en Nuakchot y, juntas, decidieron emprender la travesía hacia Canarias ―unas de las rutas migratorias más peligrosas del mundo―, para comenzar una vida en Europa.

Tras su rescate del mar, las dos mujeres, que aseguran que tenían permiso de residencia mauritano, pasaron cuatro días encerradas en dos centros de detención diferentes. “La policía se portó muy mal con nosotras. No tenían piedad”, asegura Idiatou. Hasta que las subieron contra su voluntad en un autobús con otras 20 personas. El trayecto, de casi mil kilómetros, concluyó 12 horas después en el puesto fronterizo de Gogui Zemmal, ya en la frontera con Malí, un país en guerra que no es el suyo. Un país al que Acnur pide, desde 2019, que no se devuelva a nadie. El otro lugar donde se envía a los migrantes es Rosso, en la frontera con Senegal, a 200 kilómetros de Nuakchot.

Las autoridades mauritanas llevan desde 2006 apresando migrantes para luego abandonarlos en la frontera con Malí, según un informe de Amnistía Internacional. No lo hacen solas. Hace una década que las fuerzas de seguridad españolas colaboran con ellas en el control migratorio. Parte de las actividades contra la inmigración irregular en Mauritania se pagan con fondos españoles.

El Ministerio del Interior aporta 10 millones de euros anuales en subvenciones para la cooperación policial, y la Guardia Civil y la Policía Nacional trabajan codo con codo con sus colegas mauritanos. Los agentes españoles proporcionan información que permite a las fuerzas de seguridad locales abordar embarcaciones en su intento de llegar a las islas Canarias o detener personas en la calle, en la playa o en los refugios donde esperan el momento de su embarque.

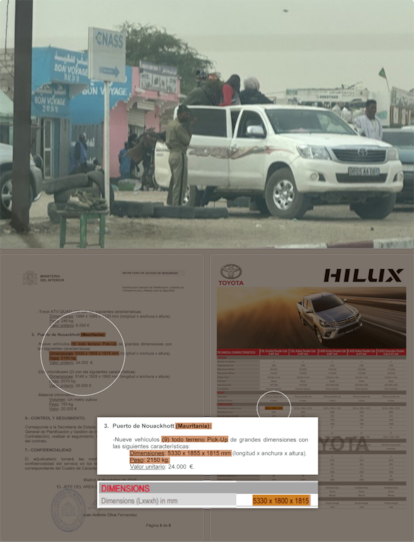

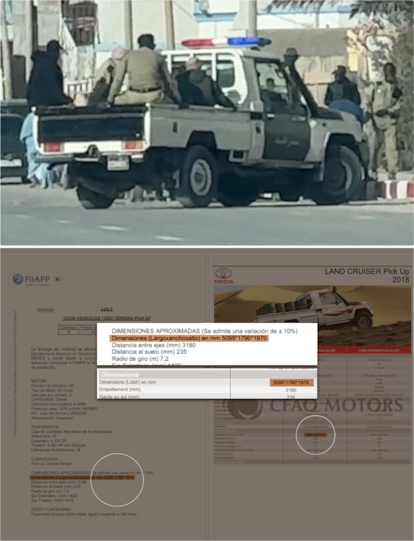

El dinero llega también de los fondos de la UE, que financia, capacita y equipa a la policía mauritana, principalmente a través de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), una institución dedicada a la cooperación internacional dependiente del Ministerio de Exteriores español. Esta agencia también está habilitando dos centros de detención, uno en Nuadibú y otro en Nuakchot. Además, la policía mauritana dispone de varios tipos de vehículos con los que detiene y transporta migrantes a los centros o a la frontera. Algunos coinciden con los proporcionados por España y por la UE a través de la FIIAPP, según se desprende de los contratos de compra a los que ha tenido acceso esta investigación.

Preguntado al respecto, el Ministerio del Interior español ni confirma ni desmiente que tenga conocimiento de las expulsiones al desierto, ni del uso de vehículos adquiridos con fondos españoles en esas operaciones; tampoco responde sobre el papel de agentes españoles en los centros de detención. Afirma que hay 50 policías y guardias civiles destinados en Mauritania para luchar contra el tráfico de personas “con pleno respeto a la protección de los derechos y libertades de los migrantes”. La FIIAPP asegura que los centros de detención que está rehabilitando mejorarán la atención a los internos y que las autoridades mauritanas son las responsables en última instancia de cómo utilizan los materiales donados. La institución sostiene que sus responsables y los policías que trabajan en sus programas “nunca han presenciado ninguna acción de la policía mauritana que violara los derechos humanos”. El Gobierno mauritano reconoce las expulsiones “a los países de origen de los migrantes”, pero mantiene que son un mecanismo legal y que todo el proceso respeta “estrictamente” leyes y convenios internacionales.

Un informe del Parlamento Europeo alertó en noviembre de 2023 de “violaciones sistemáticas y graves de los derechos humanos y malos tratos”, así como de “expulsiones abusivas” a Malí y Senegal; a pesar de ello, la ayuda al país va en aumento. El pasado febrero, el presidente español, Pedro Sánchez, y la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajaron juntos a Nuakchot para anunciar más de 500 millones de euros para desarrollar el país y frenar los cayucos a Canarias. No está claro cómo se gastará este dinero.

Los barcos hacia las islas españolas, en cualquier caso, no dejan de salir: entre el 1 de enero y el 15 de mayo arribaron al archipiélago 16.586 personas, un 375% más que en el mismo periodo del año anterior, la mayoría desde las costas mauritanas.

Cuando Idiatou y Bella se apearon del autobús con el que las llevaron a la frontera maliense, los agentes las obligaron a cruzar. “Nos azuzaron como a animales”, dice Idiatou. Caminaron descalzas cuatro días, hasta que llegaron a un pueblo cuyo nombre no recuerdan y desde allí un taxista las llevó a Kaolack, la ciudad senegalesa donde viven unos familiares de Idiatou. Exhausta, sucia y con el cuerpo hinchado, su hermana tardó en reconocerla.

EL DESIERTO COMO ARMA

François, un camerunés de 38 años apasionado por la música, ha sido uno de los desterrados por Túnez. La Guardia Nacional Marítima interceptó su barcaza el pasado septiembre cuando intentaba llegar a la isla italiana de Lampedusa junto con su esposa y el hijo de esta, de seis años. La patrullera se acercó demasiado y casi los vuelca. “Comenzaron a dar vueltas a nuestro alrededor, con los motores a máxima velocidad. Pensé que era el fin”, recuerda.

El Gobierno tunecino sigue negando estos traslados forzosos, a pesar de que han sido hasta retransmitidos por televisión. “Túnez se niega a poner en peligro vidas humanas o a explotar la vulnerabilidad de las personas que huyen de riesgos políticos, climáticos y económicos provocados en parte por los países occidentales”, mantiene un portavoz gubernamental. Los únicos retornos, asegura, son voluntarios. Sin embargo, entre julio de 2023 y mayo de este año, esta investigación ha verificado otras 13 operaciones para dejar a decenas de migrantes en zonas desérticas que normalmente lindan con Libia y Argelia.

La violenta campaña contra los subsaharianos en Túnez se desató el verano pasado después de que el presidente Kais Said afirmara, en febrero de 2023, que el aumento de inmigrantes formaba parte de un “plan criminal” diseñado para “cambiar la composición demográfica” del país. Sus declaraciones desencadenaron una oleada de ataques racistas contra africanos negros, incluidos los que tenían permiso de residencia. Desde el pasado verano —y coincidiendo con el compromiso de entrega por parte de la UE de casi 1.000 millones de euros en cooperación, de los cuales 105 millones están destinados a frenar la inmigración irregular— se han intensificado las detenciones callejeras y las interceptaciones marítimas.

Von der Leyen se ha referido al pacto con Túnez como un “modelo para el futuro”. Pero desde el pasado junio, al menos 29 personas, incluyendo mujeres y niños, han muerto en el desierto después de ser abandonadas en la frontera con Libia, según el recuento de la Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Libia.

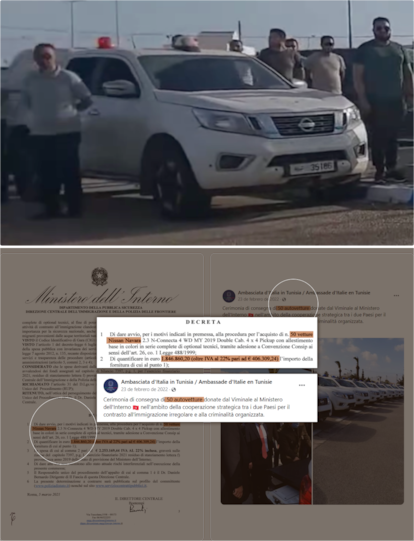

El vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, uno de los artífices de la actual política migratoria europea, aseguró en septiembre que la UE “no financia en modo alguno estas prácticas”, en referencia a las operaciones contra migrantes en Túnez. Sin embargo, los vínculos con las donaciones de los Estados miembros son recurrentes. Las camionetas Nissan Navara que la policía tunecina usa para las redadas contra migrantes coinciden en marca y modelo con las donadas por Italia y Alemania. Además, Berlín gastó más de un millón de euros entre 2015 y 2023 para entrenar a más de 3.000 agentes de la Guardia Nacional y la Dirección General de Fronteras tunecinas, protagonistas en la ejecución de estas operaciones. Austria, Dinamarca y Países Bajos han financiado un centro de entrenamiento de agentes fronterizos de Túnez. La propia UE ha proporcionado recientemente a la policía marítima tunecina, que intercepta a los inmigrantes antes de expulsarlos al desierto, equipos como sistemas de radar móviles y cámaras térmicas para ayudarles a detectar los barcos con destino a Europa.

El Ministerio del Interior alemán confirma que el Gobierno conoce de sobra las prácticas del Gobierno de Said. “El Gobierno alemán ha criticado dura y repetidamente el traslado de refugiados y migrantes a la zona fronteriza entre Túnez y Argelia en el verano de 2023″, responde un portavoz. Además, prosigue, el Ejecutivo “ha dejado claro en repetidas ocasiones a los socios tunecinos que la cooperación en el ámbito de migración y los derechos humanos deben ser respetados. El Gobierno italiano ha sido más breve: “Sin comentarios”.

Los esfuerzos de la UE y sus socios africanos por desincentivar la inmigración irregular han llevado a muchos de los entrevistados por esta investigación a abandonar su objetivo. Otros muchos, como François, mantienen su meta pese a todo: “Quiero llegar a Europa, a Estados Unidos o a Canadá”. Aunque cuestiona: “La propia Europa no quiere hacer sola el trabajo sucio. ¿Por qué ve a los subsaharianos como basura? Dentro de 1.000 años, dentro de 10.000 años, seguirá habiendo alguien como yo. Alguien persiguiendo sus sueños, alguien lejos de casa, yendo a alguna parte”.

Créditos:

Esta investigación ha sido coordinada por Lighthouse Reports en colaboración con EL PAÍS, Der Spiegel, The Washington Post, Le Monde, IrpiMedia, la televisión alemana ARD, el diario marroquí Enass y el tunecino Inkyfada. Porcausa ha colaborado en el acceso a las bases de datos y contratos de la FIIAPP.

Sigue toda la información internacional en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.