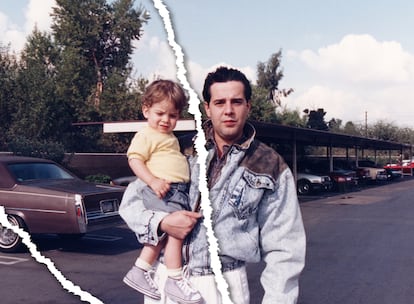

“Son los responsables del mundo que nos han dejado”: ¿se está gestando una guerra de jóvenes contra mayores?

La vivienda, las pensiones, la crisis climática o la tensión entre estados son, para algunos, problemas heredados de generaciones anteriores que ahora debemos pagar. Para muchos analistas las cosas no son tan sencillas y una batalla entre padres e hijos solo agrava la situación

Es casi un tópico en dos actos: primero alguien alerta de que las cosas ya no son como antes, de que en algún aspecto —moral, político, económico o artístico— o en todos a la vez —como tendemos a pensar ahora mismo— nuestras sociedades viven un imparable proceso de degradación; una decadencia de la que los jóvenes serían, en buena medida, responsables. Enseguida otra persona recuerda que esa impresión existe desde que el mundo es mundo y cita, por ejemplo, unos versos de Horacio, escritos durante el s. I a.C., que dicen: “La generación de nuestros padres, peor que la de nuestros abuelos, nos engendró más torpes y creadores de una estirpe aún más viciosa”.

Entonces la cuestión queda zanjada: si hace miles de años que pensamos que las cosas empeoran con cada generación, pero seguimos aquí y la civilización parece que, con muchas reservas, ha avanzado, el prejuicio contra los jóvenes solo puede ser un espejismo, casi un achaque que aparece con la edad.

Aunque Horacio tuvo para todos, lo que supone casi una novedad es que la mayoría de los reproches intergeneracionales han comenzado a remontar el curso del tiempo, como los salmones, y ahora se dirigen de los más jóvenes hacia los mayores. Basta un paseo por la red social X y otros rincones de Internet para notar que condiciones de trabajo, sistema de pensiones, transición ecológica o mercado de la vivienda son algunas de las estructuras que muchos jóvenes consideran al borde de la quiebra por culpa de la “irresponsabilidad” y el “narcisismo” (atributos más habitualmente asociados a la juventud) de sus mayores. El fenómeno va desde esa nostalgia indisimulada concretada en el lema “vivimos peor que nuestros padres” (luego esos padres habrían construido una herencia envenenada) a los memes más irónicos sobre esos boomers que venden “por un millón de euros” la casa que compraron “por un puñado de almendras”.

Por supuesto, estos comentarios no son nuevos, y, en otras ocasiones, han servido para alimentar proyectos políticos oscuros. En su ensayo Teenage, la invención de la juventud, Jon Savage recuerda que las querellas entre generaciones suelen avivarse durante las grandes crisis y advierte: “Al igual que los fascisti de Mussolini, los nazis llegaron al poder invocando a la juventud en términos abstractos como agente activo del cambio y movilizando a los jóvenes de carne y hueso mediante la mística del conflicto, la acción y la pertenencia”. Y en la novela La piel, con muchos fragmentos autobiográficos, Curzio Malaparte pone en boca de su personaje, tras la derrota del fascismo, las siguientes palabras: “En esta Europa el destino de los jóvenes es ser vendidos por hambre o por miedo”. Así que los reproches de los jóvenes hacia los mayores tampoco son inéditos. Por lo demás, ya lo berreó Iosu, el cantante de Eskorbuto en Criaturas al poder: “Los viejos tienen el dinero / Viejos, siempre viejos, / ellos tienen el poder / y la juventud en el ataúd”. Hoy la pregunta es: ¿están ese dinero y ese poder más concentrados que nunca?

La legitimidad de los reproches

Algunas magnitudes relacionadas con el acceso de los jóvenes a la riqueza y a la propiedad han sufrido espectaculares variaciones a la baja desde la Crisis de 2008, tal y como demuestran el INE o la Encuesta Financiera de las Familias elaborada por el Banco de España, que discrimina sus datos por tramo de edad. Las cifras son claras: como la generación del baby boom cada vez acapara más riqueza, la desigualdad entre ellos y los jóvenes no deja de crecer. Con un panorama así, no es extraño que algunos culpen a sus mayores de su precariedad.

“Hablar de generaciones es como hablar del horóscopo, es la trampa que enmascara que la desigualdad está vertebrada por la clase social a la que perteneces. Pesa más tu código postal que tu fecha de nacimiento”Aida dos Santos

Sin embargo, expertos como Javier Burón, que recientemente ha publicado en ARPA El problema de la vivienda, un trabajo que da mucho espacio al enfoque generacional, piensan que los reproches no sirven para nada: “Hay una serie de personas, que es la generación de mis padres [él tiene 54 años] que se ha beneficiado de viajar en un barco generacional propicio”, explica a ICON. “¿Tienen la culpa ellos de eso? No, se han beneficiado de unas condiciones históricas. ¿Han contribuido ellos a esas condiciones históricas? Sí, hubo mucha gente de clase popular o trabajadora que le dio muy duro al trabajo y progresó. Yo no hago ninguna crítica moral ni ningún reproche. ¿Si yo hubiera estado en su posición habría hecho algo distinto? Pues no”.

El autor, que lleva años tratando de impulsar políticas de vivienda pública, cree que la situación exige pragmatismo: “Hay que ser muy consciente de en qué posición está cada uno y ejercer tu ciudadanía, agruparse, pelear y presionar sobre los políticos, la prensa, los sindicatos y sobre lo que haga falta. Pasan dos cosas: hay una generación que ha adquirido mucho poder (inmobiliario, político, económico, simbólico…) y generaciones posteriores que no están disputándolo duramente. Así que creo que reprochárselo no es lo suyo, porque ha habido una serie de eventos históricos que han hecho que los boomers tengan mucho poder y el poder nunca se cede voluntariamente, el poder se pelea. No es un tema de buenos o malos, sino de capacidades”, explica.

Jon González es un ingeniero que durante años ha publicado en X datos que demuestran que la brecha (en riqueza y oportunidades) entre generaciones es más grave de lo que parece. Eso sí, insiste en que su activismo y sus palabras jamás deben ser interpretadas como descalificaciones o desprecio hacia los mayores, sino como parte de un empeño por “mejorar las condiciones de vida de la juventud”. González piensa que el peso demográfico de la generación del baby boom tiene mucho que ver con el desarrollo de políticas favorables para ellos: “Creo que el principal problema es un sistema político con incentivos para beneficiar a los grupos de edad más grandes y que votan de forma más homogénea”, observa. “El sistema no siempre ha beneficiado a los mayores sobre el resto. Cuando la generación del baby boom era joven, también se realizaron políticas para ellos. A través del voto y la aceptación tácita, esta generación ha respaldado políticas que priorizaron el corto plazo sobre la equidad. Aunque no fueran plenamente conscientes de las consecuencias, su participación en el sistema político y económico implica una corresponsabilidad en el mundo que han legado”, continúa el ingeniero.

“En España el sistema siempre ha tendido a favorecer a quienes ya están posicionados”, insiste. “Ocurría en el mercado de trabajo, beneficiando a ocupados frente a parados y a trabajadores indefinidos frente a temporales. Ocurre en el mercado de la vivienda, que indirectamente beneficia a propietarios frente a arrendatarios, pero también a los arrendatarios frente a los que todavía no han podido alquilar. En la cuestión generacional pasa lo mismo: se protege a quien tomó la mejor posición porque vivió un contexto económico favorable, y evidentemente, tuvo un periodo más largo para mejorar su capital humano, ahorrar o adquirir activos”.

¿Una cuestión de edad o de clase?

Aida dos Santos, politóloga y autora de Hijas del hormigón, un trabajo que da voz a decenas de mujeres de clase obrera, niega la mayor y afirma que no estamos ante una disputa entre generaciones, sino ante una cuestión de clase y de género: “Si fuese un conflicto generacional sería el mismo de padres a hijos que de madres a hijas, fuesen ricas o pobres, nacionales o extranjeras. Pero no lo es. Hablar de generaciones es como hablar del horóscopo, es la trampa que enmascara que la desigualdad está vertebrada por la clase social a la que perteneces, tu sexo, tu orientación sexual, tu raza, tu situación administrativa o tu grado de discapacidad. A partir de esas cuestiones se vertebra si te emplean con garantías o no, si te alquilan o no. Pesa más tu código postal que tu fecha de nacimiento”, defiende la escritora.

En lo que está de acuerdo con Burón es en que han sido las políticas liberales “y no nuestras familias de clase obrera” las que han dinamitado las oportunidades laborales y la calidad de vida. “Fueron las privatizaciones impulsadas desde los noventa, incluida la liberalización del suelo, y las sucesivas reformas laborales que han apostado por la flexibilidad del mercado frente a la protección del trabajo las que nos han desposeído de todas aquellas conquistas que la Transición peleó en las calles, huelga a huelga, la generación de la que ahora se habla como un problema por tener una pensión digna”, explica. Burón, por su parte, coloca el momento de ruptura algo antes, durante “la revolución conservadora de Thatcher y Reagan, que pone a medio Occidente a reducir impuestos e incrementa la desigualdad con dramatismo”.

Dos Santos también señala que el discurso nostálgico es “esencialmente machista”. “Los chavales viven peor que sus padres porque las madres pretenden que las chavalas vivan mejor que ellas. Y para que las mujeres vivamos hoy mejor, los hombres tienen que ceder espacios de poder en la política y en el mercado laboral, pero también en el hogar. La desigualdad de género jugaba un papel importante en la estructura de clase, puesto que la sumisión de la mujer al marido recompensaba a los obreros de su propia explotación laboral. Tenían quien les sirviese en casa como ellos servían en el centro de trabajo”, expone la politóloga.

Inés, una abogada de 31 años, cuyo testimonio recoge el propio Hijas del hormigón, afirma que toda la conversación sobre un presunto empeoramiento de las condiciones de vida de los jóvenes es cosa de “pijos opinando”. Algo parecido defiende la autora del libro: “Hay que considerar las jornadas maratonianas de nuestros padres, que fueron más obreros que padres, y la abnegación con la que conciliaban familia y trabajo nuestras madres. Si te convencen de que el ideal es trabajar 14 horas y no ver a tu familia, quien sale ganando es la empresa para la que vas a trabajar 14 horas, ni tú, ni tu familia. ¿Querella generacional? Fue y seguirá siendo un conflicto sindical y de género”, zanja Dos Santos.

Meryfos es una cómica gallega cuyo personaje, la Repunante, es la caricatura bienintencionada de una mujer mayor y avara. En uno de sus videos, la propia Repunante ejerce de casera y les pide a sus inquilinos que cuiden bien su casa porque “estudiantes hay más, pero pisos yo solo tengo cuatro más que este”. Por todo Occidente surgen las bromas en torno a una presunta codicia insaciable de la generación boomer, que algunos comentaristas identifican con una plaga de langostas. González prefiere no hacer mucho caso a esas parodias y se centra en cuestiones técnicas: “Sobre el gasto en pensiones trato de explicar que no es una cuestión de que en el futuro no vayan a poder pagarse o de que la Seguridad Social vaya a quiebra, sino de que el incremento provocado por la futura jubilación del baby boom y por la no adaptación de un sistema muy generoso va a provocar que deban destinarse recursos públicos de partidas como educación, innovación, vivienda... a eso. Si no se acepta este marco de restricciones presupuestarias, no hay debate posible”, considera.

Pero no se trata solo de una cuestión de presupuestos públicos o de vivienda. Como recuerda Azahara Palomeque en Vivir peor que nuestros padres (Anagrama, 2023), muchos jóvenes también están decepcionados con el modo en que sus mayores están gestionando la crisis climática o la tensión entre estados, es decir, con el sistema económico y político que han heredado al completo. Junto a Judith Butler, lo que propone Palomeque es transformar el desencanto o el mismo sufrimiento en materia para la acción. Una acción que es complicada porque, como subraya Burón, “la tensión dialéctica, no diré el conflicto, la tenemos dentro de nuestras propias familias, y eso complica el debate, lo convierte algo desagradable por ambas partes”.

En cualquier caso, no todo está perdido, y el experto en vivienda cree que, con movilizaciones como las organizadas por el Sindicato de Inquilinas, nos encontramos ante una oportunidad: “Hace mucho tiempo que las estadísticas son una locura, pero solo han emergido cuando el problema social es enorme, afecta a muchísima gente, y, claro, perjudica a hijos de clase media perfectamente funcionales. Ahora, con respeto, cariño y empatía hay que explicitar lo que hay. Hay que abrir el debate y los que tendrán que empujar son los damnificados. Si yo me estuviera jugando mi vida adulta, no me pondría muy nostálgico, sería muy pragmático. La gente que ha sido beneficiada por el sistema durante las últimas décadas no va a ser el vector de cambio. Así que toca empujar y buscar el mayor número de aliados por el camino”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.