Paolo di Paolo, el hombre que fotografió Italia y decidió desaparecer: “La ‘dolce vita’ nunca existió”

El hoy nonagenario retrató a Pasolini, Mastroianni o Kim Novak, para luego esfumarse del mapa sin explicación. Nos recibe en su casa (y desmonta los mitos de su época) ahora que se estrena un documental sobre él

En un destino marcado por esa suerte de nombre duplicado, podría decirse que Paolo di Paolo (Larino, 97 años) renació dos veces. La primera, a los pocos meses de vida, cuando le fue diagnosticada una enfermedad mortal. El médico familiar aconsejó como único remedio bañar regularmente al bebé en una palangana de Negroamaro, un vino del sur de Italia cuyas propiedades debían espabilar al crío. Nadie sabe cómo, pero se curó y hoy está cerca de los cien años.

La segunda llegó después de sentir que ya había vivido muchas cosas y, convertido en un mito de la fotografía, decidió desaparecer. Ese segundo advenimiento se produjo el día que su hija Silvia, sin conocer nada de su vida anterior, buscaba unos viejos esquíes en el desván de casa y por error encontró un tesoro oculto de centenares de miles de negativos que conformaban la formidable obra de su padre. Un genio de la fotografía que había decidido retirarse tras solo 16 años de trabajo, cuando mejor le iba, sin dejar ningún rastro.

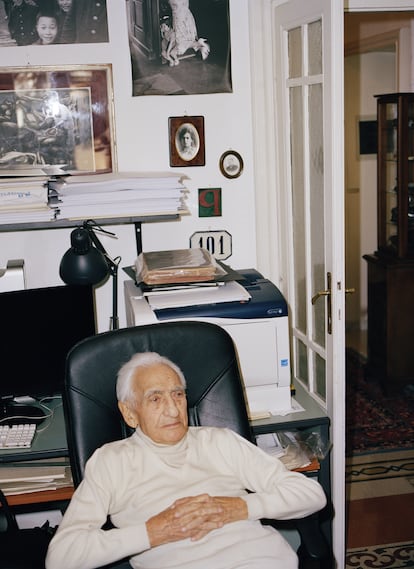

Paolo di Paolo ya no se baña en vino, bromea mientras se acomoda en su butaca. Pero con 97 años continúa bebiendo alrededor de un litro de tinto al día y vistiendo impecablemente. El legendario fotógrafo, venerado por ilustres como el diseñador Alessandro Michele o el fotógrafo Bruce Weber (que estrenó recientemente en el festival Play-Doc de Tui su documental El tesoro de su juventud: las fotografías de Paolo Di Paolo) vive ahora en el popular barrio de San Lorenzo, en Roma, con su esposa. Su hija Silvia, la persona que exhumó accidentalmente toda su obra, un yacimiento de grandes retratos ya publicados y otros 254.000 negativos inéditos de entre 1954 y 1968, le acompaña durante la entrevista.

Un hombre que abandonó abruptamente su carrera y encerró parte de su identidad dentro de un montón de viejas cajas. Aquel día de 1968 decidió no volver a hablar nunca más de ese mundo de estrellas, cineastas, fabulosos escritores y periodistas que le adoraban y a los que, desde entonces, colocó en la vaporosa categoría de mundo perdido. Fue justo el día en que cerró Il Mondo, el singular semanario para el que había trabajado durante todo ese tiempo con una libertad y un respeto desbordante por el oficio. Una clausura que coincidió con el advenimiento del mundo de los paparazzi, il pettegolezzo y la fotografía concebida como una intrusa en la vida de las celebridades. También con un cierto hastío personal hacia todo.

“¿Quién iba a volver a publicar mis fotos? La televisión había quemado la posibilidad de hacer reportajes largos y elaborados”, cuenta. “El golpe final fue cuando un día me vino a ver un director de periódico y me dijo: ‘Cualquier cosa que tenga algo de picante, tráemela: tienes las puertas abiertas’. Salí de su despacho triste y sentí cómo esas puertas, en realidad, se cerraban a mi espalda. El mundo de los escándalos no formaban parte de mi trabajo. Y si me hubiera empeñado en seguir, habría empezado también mi declive y hoy seguramente no estaríamos aquí”.

La obra de Di Paolo orbitó siempre entre la delicadeza de su mirada y la terrible fuerza de la gravedad de personajes fundamentales de la época como Oriana Fallaci, René Clair, Giorgio De Chirico, Ezra Pound, Marcello Mastroianni o Anna Magnani, a quien retrató en una insólita intimidad en su casa del Circeo con su hijo discapacitado. También documentó los rituales casi ocultos de la vieja nobleza negra romana, como el gran baile de puesta de largo de la princesa Pallavicini, donde fue el único fotógrafo con permiso para entrar; o instantes cuyo crujido en medio del silencio político de dos épocas marcaron la ruptura definitivamente con el pasado, como el funeral del secretario general del Partido Comunista, Palmiro Togliatti.

El país temblaba ya con las primeras detonaciones sociales del bum económico que lo modernizó en los sesenta y las crecientes tensiones sociales. El milagro también lo estaba partiendo en dos. Una fractura escenificada de norte a sur y que el país intentó coser con infraestructuras clave como la Autopista del Sol, que atravesaba Italia y cuya inauguración el joven Di Paolo se fue a fotografiar. Ese día, en lugar de retratar al obispo y el alcalde cortando la cinta, Di Paolo subió a lo alto de una colina y capturó de espaldas a una familia pobre en una chabola, observando cómo el primer automóvil aceleraba entre olivos y campos que el país se disponía a dejar atrás.

Di Paolo, un tipo con una voluntad de hierro que solo quería ser profesor de Filosofía hasta que la víspera de su graduación se topó con una Leica III C en un escaparate, fue siempre un intelectual. Un artista en ocasiones más preocupado por la ética que por la estética de su obra. Una isla en la histórica primavera de los paparazzi, justo cuando el oficio se llenaría de francotiradores en la puerta de los restaurantes y los hoteles caros. Él siempre lo odió. “Nos hacían avergonzarnos de ir por la calle con la máquina fotográfica colgada al cuello”, recuerda mientras le da un sorbo a un refresco que le ha traído su hija. Él funcionaba de otro modo. Cuando llegaba una actriz a Roma le mandaba un ramo de flores y una tarjeta de visita rogándole fotografiarla.

Así, entre otras, retrató a Kim Novak saltándose el tumulto que esperaba en la puerta de su hotel. “Lo de los paparazzi fue un fenómeno alimentado por Fellini. No había ni uno cuando yo empecé, pero él creó un modelo que luego copiaron. ¿La Dolce Vita? No existió nunca. También es una invención suya y de su guionista. Inventó todo un mundo en sus películas, lejos de ahí había una Roma que no conocía. Pero mire, la gente venía de todas partes para vivir ese fenómeno en la Via Veneto y, al final, terminaban ellos convertidos en el paisaje”.

Una estampa de Di Paolo, tres jeques sentados en la avenida romana, recuerda esa visión. El grupo original de Di Paolo estaba formado por cuatro o cinco amigos que deseaban expresarse artísticamente de algún modo, recuerda. “Veníamos de experiencias distintas. Teníamos una fuerza de voluntad enorme, porque procedíamos del final de la guerra. No éramos infelices porque no sabíamos lo que era la felicidad. Pero descubrimos de golpe la facultad de soñar y realizar los sueños”, explica. Querían la verdad, también en las fotografías. Y en parte por esa humildad y ética del trabajo tuvo acceso a espacios que jamás podrían haber soñado otros fotógrafos. Por eso pudo también acompañar durante todo un verano a un personaje complicado como Pier Paolo Pasolini (entonces un joven escritor y poeta) para realizar un reportaje que se llamaría La larga carretera de arena. Pasaron la mitad del viaje en silencio, en el MG descapotable de Di Paolo. Pero la amistad y respeto creados sirvieron para que el cineasta e intelectual le abriese las puertas de su casa y de rodajes como el de El Evangelio según san Mateo (1964). “Era muy serio, creía en todo lo que hacía. Cuando estuve en ese rodaje me sorprendió el respeto profundo que le tenía todo el equipo, siempre en silencio”. Algunas de las fotografías más bonitas que existen hoy del cineasta asesinado las firmó Di Paolo.

Pero Di Paolo se cansó de retratarlo. O ya no cuadraba con su vida familiar, como también apunta su hija. Comenzó a trabajar como director de arte de los carabinieri. Se adaptó a su monótona estética, a la metódica edición de su anuario cada final de curso y a una vida tranquila y familiar. “Los fines de semana invitaba a comer al mecánico y al pintor. En casa nunca vimos ninguna estrella”, recuerda su hija, a su lado. Ni siquiera ella supo exactamente a lo que se había dedicado su padre hasta que dejaron algunas de sus fotografías en una especie de anticuario romano llamada Maldoror (como aquel personaje del Conde de Lautréamont) que frecuentaba Di Paolo. El propietario, alucinado por haber dado con aquella estrella fugada de la que nadie más supo un día, la expuso y sucedió el milagro.

Bruce Weber pasó por delante de aquella tienda y se las llevó todas sin saber quién era el autor. En los retratos aparecían Mastroianni, Visconti, Pasolini… Un mundo fascinante y conocido, pero captado en un modo único. Al llegar a EE UU, el hoy controvertido fotógrafo descubrió la firma de Di Paolo tras cada ampliación. Fascinado, comenzó a investigar, se obsesionó con aquel tipo que había dado una espantada al estilo de Greta Garbo y arrancó una relación con el italiano que derivó en la puesta en marcha del documental sobre una obra crucial para entender la Italia de los sesenta. Pero los milagros a veces también llegan acompañados. Mientras se comenzaba a rodar, el director creativo de Gucci, Alessandro Michele, pasó por delante del mismo anticuario y tuvo una sensación parecida. Él promovió entonces una gran exposición sobre aquel universo: se celebró en el MAXXI de Roma hace tres años y se certificó para siempre la descomunal influencia de la obra de aquel niño que sobrevivió gracias al vino.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.