Sensatez para el Valle de los Caídos: arquitectura cuidadosa en un contexto complejo

El proyecto ganador del concurso para el Memorial de Cuelgamuros, ‘La base y la cruz’, es sensible con un entorno que ha visto desfilar discursos, silencios, celebraciones, protestas, huidas, plegarias y fotos turísticas

Se ha fallado el concurso de arquitectura para el Memorial de Cuelgamuros y, en mi opinión, el ganador es un proyecto estupendo. Muy sensible y muy delicado, especialmente cuando la premisa era tan compleja. ¿Por qué? Esencialmente porque la piedra guarda la memoria mejor que los hombres. No porque posea una forma mineral de conciencia, sino porque no tiene elección: permanece.

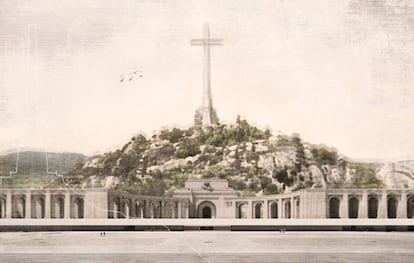

Cuando miramos la piedra del Valle de Cuelgamuros —un nombre que todavía vibra con el eco del anterior, como si hubiera que pronunciarlo dos veces para que se asentara del todo—, la impresión es la de algo que ha estado mucho antes de que nosotros llegáramos y que seguirá allí mucho después. La piedra ha visto desfilar discursos, silencios, celebraciones, protestas, huidas, plegarias, fotos turísticas, y hasta esos años en los que nadie sabía exactamente cómo mirar este lugar sin que el gesto se cargara de sentido político inmediato. La piedra sigue ahí, inmóvil y paciente, con la única función aparente de recordar lo que a los siglos humanos se les escapa.

Durante décadas fue el Valle de los Caídos, el gran monumento de posguerra, concebido primero para honrar a los muertos del bando franquista y solo más tarde revestido con la aspiración, o quizá la intención retórica, de representar una reconciliación nacional que nunca llegó a cumplirse. Esa idea de reconciliación estaba siempre envuelta en una bruma semántica: se decía, se repetía, pero raramente se encarnaba en nada tangible. La sola arquitectura del conjunto parecía poner condiciones a esa reconciliación. El perdón solo podía ser concedido desde lo alto y no construido entre iguales. Mientras tanto, en la otra cara del relato, entre quienes levantaron realmente el conjunto —pico, pala, dinamita, frío, jornadas interminables—, hubo también cientos de presos republicanos integrados en destacamentos penales. Sus nombres quedaron en expedientes, en nóminas, en anotaciones administrativas, pero su esfuerzo se quedó aquí, fijado en la roca, en la bóveda excavada, en la textura misma del granito. Una inscripción involuntaria, pero persistente.

El conjunto, con su cruz de ciento cincuenta metros y su basílica perforando la montaña, quiso expresar permanencia y trascendencia desde una estética muy concreta —la nacional-católica, la militar, la monumentalidad rectilínea y severa del primer franquismo— que le daba a todo un tono de grandilocuencia vertical, una especie de arquitectura que hablaba por encima del visitante, no con él. Durante años, el valle funcionó como un símbolo que pretendía ser unívoco pero que, en la práctica, acumulaba significados superpuestos: la victoria, el duelo, la propaganda, la arquitectura religiosa, el sacrificio, el silencio, la ausencia de quienes no estaban allí representados. Con el paso del tiempo, esa misma materialidad —la piedra, la montaña, el vacío taladrado en la roca— empezó a transformarse en otra cosa: un espejo incómodo donde el presente intenta comprender qué hacer con un pasado que sigue, de alguna manera, vibrando bajo la superficie.

Y esa complejidad —hecha de capas que se pisan, de memorias que no encajan del todo, de silencios que pesan más que algunas palabras— dejó claro que era necesario repensar el lugar. No reescribirlo, porque la historia no admite borradores infinitos, sino resignificarlo: abrirlo, contextualizarlo, permitir que fuese leído sin filtros unidireccionales. Por eso se convocó un concurso internacional de arquitectura. La idea no era —o no debería ser— levantar un contramonumento, sino buscar una intervención capaz de escuchar lo que el valle ya estaba diciendo. Escuchar todas las historias implicadas —también las que se habían silenciado— y ofrecer un marco donde esa pluralidad pudiera comprenderse sin desdibujarse.

Los ganadores del concurso son los arquitectos Carlos Pereda y Óscar Pérez, junto con la empresa Lignum. Su propuesta, La base y la cruz, parece surgir de una lectura extremadamente atenta del lugar, de una atención primaria a la montaña antes de dibujar la primera línea. Y lo que, a mi juicio, consiguen, es algo que podría describirse como una operación de cuidado: no borrar la monumentalidad —porque hacerlo sería, de algún modo, amputar la memoria—, pero sí reorganizarla, desplazarla suavemente, para que pueda leerse desde otro lugar, desde otro tono emocional. El proyecto es deliberadamente delicado, casi reticente, como si fuera consciente de que cada gesto arquitectónico aquí pesa más que en otros sitios porque interviene sobre un lugar cargado de tensiones históricas.

La intervención se articula alrededor de un gesto claro: la antigua escalinata monumental desaparece y en su lugar aparece una plataforma horizontal. Este gesto, que podría parecer técnico o funcional, es en realidad el inicio de una transformación profunda. Donde antes el visitante ascendía en un recorrido que reforzaba la solemnidad —un ascenso literal y simbólico— ahora se entra a ras de suelo, sin rituales forzados. El acceso se vuelve más civil, más cotidiano, más acorde con un presente que no necesita reafirmar la verticalidad de la autoridad para relacionarse con su memoria. La arquitectura baja la voz, baja el tono y, en esa bajada, se produce una forma de alivio inesperado.

Ese pórtico horizontal funciona como una línea continua que acompaña al paisaje. En los dibujos del proyecto, la Sierra de Guadarrama ocupa más espacio que la arquitectura; el valle recupera su condición de valle, y la arquitectura acepta algo que durante décadas no admitió del todo: que no es la única protagonista. La monumentalidad se vuelve porosa, se modula, se atenúa. No desaparece —sería imposible— pero se integra en el entorno de una manera nueva, renunciando a imponer un único gesto simbólico. La llegada ya no es un acto de elevación, sino un cruce tranquilo entre exterior e interior, una transición más interpretativa que ceremonial.

En el centro de esa plataforma aparece un gran círculo tallado en la losa, un vacío que permite ver el cielo. Este vacío funciona casi como una cámara de descompresión emocional: un lugar para situarse, mirar, entender o incluso no entender todavía pero disponer del espacio necesario para hacerlo. En un contexto donde todo ha sido tan cargado, tan denso, tan programado, que un hueco vacío pueda significar es, en sí mismo, un gesto potente.

Debajo de la plataforma, la sombra amplia acoge el inicio del recorrido museístico. Esa sombra —un espacio intermedio, un antepaso físico y emocional— actúa como un umbral narrativo. Allí se despliega la historia del valle: sus orígenes, su construcción, el contexto político, los presos obligados a trabajar, los usos posteriores, los debates que han acompañado el lugar durante décadas. Es un espacio de escala contenida, con salas claras, luz filtrada, materiales sobrios. Todo pensado para no competir con la preexistencia, sino para sostenerla desde otro ángulo.

Documentos, fotografías, objetos, proyecciones, fragmentos de historia reconstruyen un mosaico que no aspira a cohesionar en exceso. No hay un mensaje unitario, porque el valle no puede reducirse a uno solo. La arquitectura aquí actúa casi como un hilvanado: uniendo sin apretar, conectando sin obligar, permitiendo que las historias respiren.

El resultado es una nueva manera de aproximarse al valle: más horizontal, más abierta, más consciente de su complejidad y de su historia. De toda su historia. Una arquitectura que no intenta resolver lo irresoluble, pero sí ofrecer un espacio donde la sociedad pueda plantearse preguntas, algunas incómodas, otras necesarias, todas ellas inevitables si se quiere mirar el pasado sin filtros.

Y quizá —solo quizá— la verdadera resignificación no esté ni en el pórtico ni en el círculo ni en las salas museísticas, sino en el gesto más simple del proyecto: la voluntad de escuchar. De hacer que la piedra siga contando lo que recuerda, pero permitiendo que nosotros, por primera vez, decidamos escucharlo de otra manera.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma