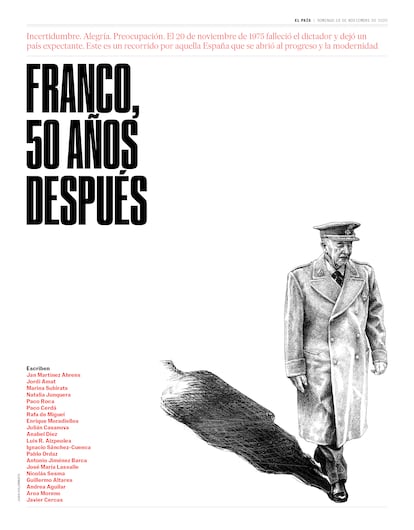

El franquista que llevamos dentro

Los españoles se amoldaron a la dictadura y luego se autoindultaron abrazando la democracia

En 1978, o sea, tres años después de la muerte de Francisco Franco, el escritor Fernando Vizcaíno Casas, al que los más viejos del lugar recordarán con aquel bigotito fino tan característico de los adeptos al régimen, publicó un libro que se titulaba …Y al tercer año resucitó. Aquella novela satírica —más con la Transición que con la dictadura— llegó a vender casi medio millón de ejemplares, y dos años después se convirtió en película. En las primeras escenas aparece Franco haciendo autostop en la puerta del Valle de los Caídos. Cuando por fin logra que un camionero se pare, el Generalísimo le ordena:

—Lléveme al Palacio de El Pardo.

Si hoy, 50 años después de su muerte, aquel caudillo resucitado se colara entre los visitantes que esta mañana de noviembre han pagado nueve euros por una visita al palacio —una pareja de japoneses, otra de mexicanos, y otras dos que parecen extras de la primera temporada de la serie Cuéntame—, escucharía decir a la guía: “El recorrido durará una hora aproximadamente. Visitaremos todo el palacio, menos las dependencias privadas del general Franco, que permanecen cerradas en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica”.

—Vaya, hombre —, murmura el español carpetovetónico.

Ya casi al final, la pareja de mexicanos se entera de que, aunque cerrado con llave, el dormitorio de Franco sigue intacto, con la cama hecha y hasta la misma colcha de entonces. “Que digo yo”, reflexiona otra empleada del palacio, “que esa ley la quitarán pronto, porque si no, qué sentido tiene que se siga manteniendo el dormitorio tal como estaba, que parece que la colcha se va a deshacer si la tocas”.

¿Qué queda de la dictadura más allá de la cama y el baño del dictador, de sus estatuas a caballo arrumbadas en depósitos subterráneos, de una placa de “Plaza del Caudillo” que los nostálgicos dueños del bar La pepenúltima —situado frente al palacio— han colocado encima de la puerta del servicio de caballeros?

El cantautor italiano Giorgio Gaber (1939-2003) dijo en una ocasión: “No temo a Silvio Berlusconi, sino a lo que de Berlusconi hay en mí”. En ese sentido, nos hemos planteado la siguiente la pregunta: ¿qué queda en nosotros de aquellos 40 años de dictadura?. O dicho de otro modo: ¿qué herencia nos dejó?

El escritor Ignacio Martínez de Pisón, quien en su novela Castillos de fuego (Seix Barral) retrata los primeros años de la posguerra en Madrid, responde: “Los españoles, que fueron mayoritariamente franquistas hasta noviembre de 1975, dejaron de serlo muy poco después. La sociedad española fue acomodaticia y oportunista, algo de lo que no podemos sentirnos orgullosos, pero precisamente fue esa condición acomodaticia y oportunista de la sociedad lo que facilitó la transición a la democracia”. Martínez de Pisón pronuncia una frase para enmarcar:

—Los españoles decidieron amnistiarse a sí mismos y estrangular al franquista que llevaban dentro.

Y añade: “No fue difícil: la represión de la dictadura, prolongada y en algunas épocas indiscriminada, permitía reinterpretar el propio pasado a la luz del victimismo. Quien no había sufrido los rigores del régimen por algún motivo, los había sufrido por otro, y los españoles se apresuraron a reivindicar su condición de víctimas ocasionales para neutralizar el recuerdo de pasadas complicidades. Gracias a eso (y a diferencia de los argentinos, que siguieron teniendo un peronismo sin Perón), nos libramos de tener un franquismo sin Franco”.

—¿Es la nueva ultraderecha una herencia del franquismo?

—La ultraderecha desapareció por extinción natural. La nueva ultraderecha, la de Vox y Aliança Catalana, no se parece a aquella y responde más a fenómenos globales vinculados a la xenofobia y el miedo a la inmigración, una circunstancia que entonces no existía porque nadie venía de fuera a pedir trabajo y éramos los españoles los que teníamos que emigrar.

El sociólogo José Juan Toharia, fundador de Metroscopia, tiene los datos que avalan la tesis de Martínez de Pisón. “Más del 80% de los ciudadanos”, explica, “opinan que el actual sistema democrático es el mejor de nuestra historia. Pero al mismo tiempo te dicen que el franquismo tuvo cosas buenas y cosas malas, que Franco hizo muchas burradas, pero que al final dejó un país más avanzado —aunque lo cierto es que hasta 1953 no se recuperó el nivel de vida que había en 1935—. El pasado se recuerda con matices, no en términos absolutos. Esto puede resultar muy irritante para quienes, como yo, estuvimos en la oposición al franquismo, pero es lo que dicen las encuestas”. Toharia deja sobre la mesa un dato que puede ilustrar esa especie de mirada condescendiente de muchos españoles con la dictadura:

—Más del 50% de las familias españolas tuvieron familiares en los dos bandos…

El fiscal Carlos Castresana es uno de esos españoles que han tenido la oportunidad de mirar España desde fuera. Fue autor en 1996 de las denuncias que permitieron el procesamiento de los generales Videla y Pinochet, y en 2007 fue nombrado comisionado de la ONU contra la impunidad en Guatemala. Está convencido de que la huella del franquismo es más profunda de lo que se puede observar a simple vista. “Yo creo que hemos vivido muchos años equivocados, pensando que el franquismo había desaparecido con la Transición, con la Constitución. Pero la dictadura no se hubiera mantenido tanto tiempo si millones de personas no la hubiesen apoyado por activa o por pasiva. Franquistas activos había unos pocos. Pero luego estaba lo que el propio Franco llamaba la mayoría silenciosa que por miedo o consentimiento, o por disfrutar una situación que en los 60 ya no era de hambre, apoyaban la dictadura. Muchos de estos franquistas se reciclaron en la UCD y más tarde en el PP, pero hay personajes como José María Aznar o Esperanza Aguirre que se corresponden claramente con el franquismo sociológico. Ahora se han desembarazado de lo políticamente correcto y han salido con más fuerza”.

El fiscal Castresana advierte: “Hemos vivido equivocados, pero ya no hay duda. El franquismo está y siempre ha estado ahí, como un monstruo dormido”.

Manuel Gutiérrez Aragón es director de cine y escritor, y en 1961 —con apenas 21 años — se afilió al Partido Comunista de España (PCE) en la clandestinidad.

—¿Qué queda del franquismo?

—Venía pensándolo, pero, más que eso, lo que se me viene a la cabeza son palabras, expresiones de aquella época. “Grupúsculos”, por ejemplo, que es como nos llamaban a las diferentes organizaciones de la izquierda en la clandestinidad; “hecho biológico”, que era la forma que teníamos de referirnos a la muerte del dictador porque la gente no se atrevía a decir “cuando muera Franco”; y sobre todo el gran invento lingüístico que salvó la transición…

Gutiérrez Aragón pide un café americano y cuenta que en aquella época convulsa de resistencia al franquismo, aquel “inframundo de la oposición” se dividía entre los rupturistas —que defendían la ruptura radical con el régimen— y los pactistas, que estaban muy mal vistos porque eran partidarios de negociar con la parte más evolucionista del Gobierno de Franco.

—¿Y cuál fue el gran invento?

—El gran invento lingüístico que salvó la democracia — responde el director con una sonrisa — fue el término “ruptura pactada”. Así conseguimos salvar la discusión.

Hay otro momento que provocó un cierto desgarro sentimental y que dura hasta hoy. No son pocos los que están convencidos de que, desde el franquismo para acá, hay en la sociedad española un agujero negro, algo que no se ve pero que envenena las relaciones, que las distorsiona, que convierte a los adversarios en enemigos, que polariza hasta el punto de convertir cualquier discusión en un asunto de conmigo o contra mí. No debe de ser casualidad que, a diferencia de Portugal, Francia, Italia o México, España no tenga una fecha que recordar juntos, un hecho histórico que celebrar, una bandera que, en vez de dividir, una. Gutiérrez Aragón cuenta lo que sucedió aquel 9 de abril de 1977.

—Fuimos convocados por el partido a un acto en la calle Orense de Madrid. Estábamos celebrando la legalización del PCE, y en la puerta saludamos a Santiago Carrillo. Pero cuando bajamos las escaleras, nos sorprendió que al fondo de la sala, iluminada por un reflector, estuviera la bandera rojigualda... Fue un golpe. Nosotros habíamos estado luchando por la otra, por la bandera republicana. Nadie nos había avisado... Se acató disciplinadamente, pero fue un choque emocional, porque la Primera República conservó y mantuvo la bandera rojigualda, y la Segunda solo duró cinco años… Faltó pedagogía.

No solo con la bandera. Y no solo entonces.

Era 1973 y Azucena Rodríguez acababa de cumplir 18 años. Recuerda que aquella tarde fue la primera vez que su madre le había dado permiso para volver a casa más tarde de las diez de la noche, pero no regresó. La policía la detuvo en una manifestación, la metió en una celda en los sótanos de la Dirección General de Seguridad y la interrogó al estilo de aquella época. Han pasado 52 años, y la directora aún tiene muy presente lo que ocurrió aquella noche y también las secuelas.

—Por un lado, las personales. Me sigue quedando un miedo muy grande a sentarme en un restaurante sin tener las espaldas cubiertas, y también un desasosiego cuando veo en las manifestaciones a esos energúmenos diciendo barbaridades. Y hay otro miedo que comparto con otras compañeras que también han sido detenidas, interrogadas, insultadas por aquella policía tan siniestra. El miedo a la involución. A que el progreso no sea una línea recta, a que podamos perder todo aquello por lo que hemos venido luchando.

La tristeza heredada

Hay otra cosa que destaca la cineasta: “Una tristeza heredada, por la gente que ya no está, por la gente represaliada… Queda ese pozo de tristeza que no ha sido reconocido. Esta democracia, que tiene tantísimas cosas buenas, sigue sin reconocer y reconocerse en las víctimas del franquismo. Y esa tristeza personal se convierte, aunque no seamos del todo conscientes, en tristeza colectiva”. Azucena Rodríguez cree, como tantos españoles, que las 6.000 fosas que todavía hay repartidas por el país son herencia de la Guerra Civil y en especial del franquismo, pero de alguna manera también es una herencia compartida con todos los gobiernos de la democracia —incluidos los tres bajo presidentes socialistas— que no han sido capaces de eliminar esa lacra y esa injusticia.

La escritora Bárbara Mingo publicó en 2019 un artículo en la revista Letras Libres que tituló “Plano general, primerísimo primer plano y plano generalísimo”. Era una crónica con una mirada muy personal de la exhumación de los restos de Franco y su traslado desde el Valle de los Caídos al cementerio de Mingorrubio, a las afueras de El Pardo, un lugar lleno de flores, banderas con el águila, fotos del dictador y un lento goteo de nostálgicos que se acercan, miran, se santiguan y se marchan.

Sobre este asunto de la herencia de Franco, 50 años después, la escritora explica: “Algo bastante molesto es que el marco de valoración de las cosas o de las ideas sigue funcionando en parte en términos bien de oposición, bien de acuerdo, pero la conclusión es que se sigue aceptando el franquismo como referencia. Como las dictaduras son pegajosas y manchan todo lo que tocan, se tiende a despachar como franquista cualquier cosa contemporánea a Franco, y también lo antifranquista se convierte en un cajón de sastre. No quiero medirme en esos términos impuestos. De ahí probablemente venga el pensamiento por bloques ideológicos impermeables, una especie de fanatismo”. Y añade: “Creo que las personas con convicciones inamovibles son las menos y que más bien se tiende a asimilar el ambiente en el que vivimos. Es decir, que aquello que permitió la duración y la estabilidad del franquismo no está muy lejos de lo que ahora permite que se den algunas circunstancias que consideramos buenas. Cuando la sociedad es libre y ecuánime, estamos de suerte. Me refiero a los derechos de los trabajadores, la libertad de pensamiento, de movimiento, la libertad sexual, etcétera: el respeto por la vida de los demás aunque no la entendamos. Pero en todas las sociedades de la historia ha habido una moral dominante. El problema es qué hueco permite cada sociedad para que cada individuo pueda desarrollar la suya propia, y cuántas generaciones libres hacen falta para que ese individuo desee hacerlo”.

Al irse, Gutiérrez Aragón deja una frase flotando en el aire: “La historia no solo se compone de memoria, también de olvido. De olvido voluntario”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.