10-J de 1987: en la primera campaña europea también se habló poco de la UE

Las elecciones tras el ingreso de España, marcadas por el tacticismo y las polémicas domésticas, inauguraron patrones que se mantienen hasta hoy

Un abismo político y temporal media entre el 10 de junio de 1987 y el 9 de junio de 2024. Y, sin embargo, abundan las similitudes entre las primeras elecciones europeas celebradas en España y las que tendrán lugar el domingo de la próxima semana. Visto con la perspectiva que da el tiempo, aquel 10-J forjó un molde.

Durante la próxima legislatura se cumplirán 40 años tanto de la entrada de España en la Comunidad Europea, el 1 de enero de 1986, como de los primeras comicios con los que el país cubrió su representación, de 60 diputados. La hemeroteca de las fechas previas a aquella cita muestra un reguero de controversias alejadas de las competencias de la UE, en línea con lo que ocurre con los temas que dominan ahora la campaña del 9J.

Luis Planas, ministro de Agricultura, que con 34 años fue número 5 de la lista socialista, admite que meter los asuntos europeos en los mítines ni era entonces ni es ahora fácil. Eso sí, subraya que el PSOE se esforzaba por trasladar dos ideas: que era el partido que había logrado incorporar España a Europa, y que este paso crearía “riqueza y empleo”. De todos los partidos, el PSOE era el que tenía más incentivo para hablar de Europa, dado que sus siglas estaban asociadas a lo que la mayoría veía como un “logro”, añade.

Con los recuerdos de Salvador Garriga, el 15 en la lista de Alianza Popular con 29 años, se sintetiza así aquella campaña: casi todo el mundo era europeísta, pero se hablaba muy poco de Europa. “Si ahora hay poca conciencia de lo que representan unas elecciones europeas, en el 87 menos. Fueron unas elecciones muy en clave nacional”, afirma Garriga, que añade que entre los candidatos era frecuente la falta de experiencia y también de conocimiento en detalle de los engranajes europeos, lo que lastraba las posibilidades de entrar a fondo en los temas comunitarios.

La españolidad de Gibraltar y las bases estadounidenses fueron temas de peso en 1987. Y también ETA. Herri Batasuna (HB), con una lista encabezada por el abogado Txema Montero, salió de su perímetro habitual –País Vasco y Navarra– para celebrar actos por el resto de España. En la última semana de campaña grupos contrarios a los abertzales lanzaron piedras contra los asistentes a un mitin en Sevilla. Montero acusó al Gobierno de “jalear a grupos fascistas” contra su partido. Ese era el clima preelectoral.

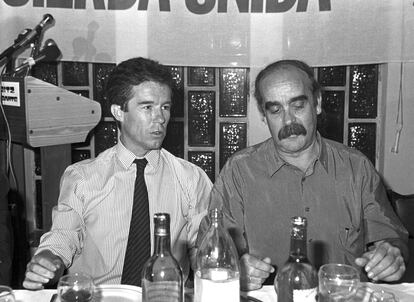

Antonio Hernández Mancha, Adolfo Suárez y Gerardo Iglesias, líderes de Alianza Popular (AP), Centro Democrático y Social (CDS) e Izquierda Unida (IU), respectivamente, se implicaron a fondo en la campaña, que aprovecharon para intentar desgastar al PSOE. “Si su descenso se confirma, [el PSOE] se romperá en pedazos y el propio presidente del Gobierno tendrá que dimitir”, pronosticaba Hernández Mancha, mientras Iglesias presentaba como una “necesidad nacional” frenar la “arrogancia” de Felipe González, que gozaba de su segunda mayoría absoluta. De todos los líderes nacionales, el socialista fue el que mostró un perfil más bajo, tratando de disipar la idea, alentada por sus rivales, de que los comicios podían ser una revancha de las generales de 1986. El PSOE, cuya lista la encabezaba Fernando Morán, logró finalmente casi el 40% del voto en las europeas y 28 de los 60 diputados.

A la postergación de los temas europeos contribuyó que las elecciones se celebraran junto con las autonómicas y municipales, circunstancia que se repetiría en 1999 y 2019. Esta coincidencia, señalaba El PAÍS en su editorial del 9 de junio, generó una “confusión” que fue “deliberadamente mantenida por los partidos”, a los que culpaba de perder la ocasión de hablar a fondo de Europa, decantándose por una campaña tacticista basada en mensajes entre el “doctrinarismo profesoral” y la “denuncia provinciana”.

La experta en estrategia política Ana Salazar cree que hay dos razones básicas por las que no sólo en 1987, sino también ahora, los partidos evitan que sus campañas se centren en temas europeos. En primer lugar, explica, porque la mayoría de la sociedad tiene una percepción de “lejanía” sobre la UE. En segundo lugar, porque si se ciñeran a Europa se les estrecharía el margen para marcar perfil, ya que es usual que PP y PSOE e incluso partidos en los extremos voten lo mismo. En la UE “predomina la visión de país” y “se trabaja el consenso”, explica. Y eso, añade, da poco juego electoral.

‘Elefantes’ e irrupciones

Las listas fueron ya en 1987 herramienta para componendas de los partidos, otro patrón sostenido en el tiempo. AP colocó al frente a Manuel Fraga, decisión que permitía poner a un candidato conocido y a la vez alejar su sombra de Hernández Mancha, que necesitaba espacio para cuajar como líder (cosa que nunca consiguió). Jugadas como las de AP con Fraga empezaron a aderezar la fama de la Eurocámara como cementerio de elefantes (si bien Fraga regresó en 1989 como presidente del PP). Distinto fue el movimiento de Suárez, que quiso encabezar la papeleta del CDS, pero sólo por su supuesto tirón electoral, sin llegar a recoger el acta. Finalmente desistió y cedió la plaza a Eduard Punset.

Por su circunscripción única, las europeas son vía preferente para que irrumpan nuevos partidos. Un ejemplo lo brinda Podemos, que logró cinco escaños en 2014. En la misma cita lo intentó Vox con Alejo Vidal-Quadras, pero sin éxito. Ahora, antes del 9J, las encuestas dan opciones de entrar a una candidatura encabezada por el agitador ultra Alvise Pérez. También lo intenta, con menos opciones, Izquierda Española. En el caso de Podemos, ha apostado fuerte por las europeas, consciente de que es la elección en la que tiene más posibilidades de lograr escaño y colocando al frente a la exministra de Igualdad Irene Montero.

Aunque no hay dos dos casos iguales, los antecedentes de este tipo de maniobras están también en 1987. En aquellas europeas Santiago Carrillo, que había sido secretario general del PCE, buscó una vida política extra como cabeza de lista de su nueva formación, el Partido de los Trabajadores. Fracasó, al igual que el franquista Blas Piñar con el Frente Nacional, sucesor de Fuerza Nueva. También pinchó el empresario José María Ruiz Mateos, que tuvo que esperar a la siguiente elección (1989) para conseguir dos escaños.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.