La Fiscalía de Franco: “No me importa si sois inocentes”

Familias que han batallado durante años para anular las sentencias de la dictadura celebran el proyecto de ley de memoria, aunque algunos casos plantean dudas jurídicas

“No me importa si sois inocentes”, advirtió el fiscal en un juicio sumarísimo contra 20 reos, entre ellos Juan Caba Guijarro, miembro de la CNT, en 1939. “Mi actitud —prosiguió— es cruel y despiadada y parece que sea yo el encargado de alimentar los piquetes de ejecución para que no paren su labor de limpieza social. Pero no, aquí participamos todos los que hemos ganado la guerra y deseamos eliminar toda oposición para imponer nuestro orden”.

El estado de guerra, declarado el 28 de julio de 1936, estuvo en vigor hasta marzo de 1948. El decreto facultó a los sublevados a castigar por rebelión militar a quien “por acción u omisión” perjudicase al “Movimiento redentor”. Solo hasta finales de 1938, la Auditoría de Guerra juzgó a 30.224 personas de las que 3.189 fueron condenadas a muerte, como recoge Paul Preston en El holocausto español. Y solo en Granada, entre 1939 y 1959, 1.001 juicios sumarísimos terminaron en fusilamiento. Los militares elegían al juez, al fiscal y al abogado de los acusados, que no hablaba con sus clientes y solía ser un oficial sin formación legal. Juicios a 29 personas con 15 condenas a muerte se despachaban en 90 minutos: tres por acusado.

El anteproyecto de ley de memoria democrática, ahora sometido a consulta del Consejo de Estado, establece que las sentencias de consejos de guerra, así como las condenas y sanciones “dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia” durante la dictadura serán anuladas. Era una vieja reclamación de los represaliados del franquismo que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dejó fuera de la ley de memoria histórica (2007) por temor al pago de indemnizaciones, según fuentes del Ejecutivo de entonces —la nueva norma las descarta expresamente—.

El magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín opina que, tal y como está redactado el anteproyecto, no podrían anularse sentencias como la que condenó a muerte a Salvador Puig Antich o la que provocó los últimos fusilamientos del franquismo, en septiembre de 1975, y cree que debería modificarse el texto porque “todos aquellos juicios eran farsas en las que se acusaba de delitos de sangre sin capacidad de defensa”. Fuentes del Gobierno afirman que la sentencia de Puig Antich, por ejemplo, tendría que analizarse.

Estos son algunos ejemplos de sentencias impuestas durante el franquismo y la lucha de los afectados por anularlas.

Miguel Hernández, el poeta que “murió de franquismo”

En 2010, la familia del poeta acudió al Supremo para solicitar la revisión de la sentencia que le condenó a muerte en 1940 — pena posteriormente conmutada a 30 años de cárcel— por “adhesión a la rebelión”. Querían que una institución democrática estableciese que Miguel Hernández, fallecido en la cárcel en 1942 — “murió de franquismo”, solía decir el también poeta Marcos Ana— era “inocente”. El Supremo tumbó esa y todas las peticiones similares que se presentaron. Ahora, su caso es uno de los que el Gobierno considera “claramente nulo”.

“Estamos muy contentos. He leído tantas veces esa sentencia…”, explica Lucía Izquierdo, nuera del poeta e impulsora junto a la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica del recurso ante los tribunales. “Para nosotros era muy importante que todas esas falsedades quedaran anuladas. No fue un traidor a su patria, como decían, sino todo lo contrario. Ni su mujer, Josefina, ni su hijo —al que el poeta dedicó las nanas de la cebolla— lo van a poder ver, pero más vale tarde que nunca”.

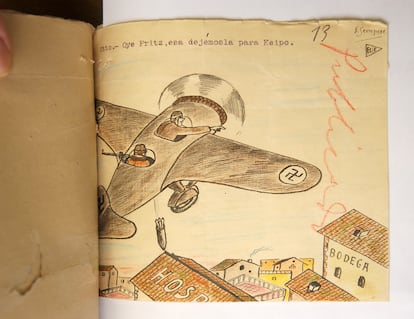

Ernesto Sempere, condenado por “valerse del dibujo para combatir a los nacionales”

En 1940, Ernesto Sempere, de 18 años, fue condenado a dos décadas de cárcel por adhesión a la rebelión en un juicio en el que otros 15 hombres recibieron la pena de muerte. Entre las pruebas aportadas por el fiscal figuran unos dibujos que había hecho tres años antes en el instituto y que según él “exaltaban la causa roja”. Su padre, presidente en Ciudad Real del Partido Radical Socialista, transformado más tarde en Partido de Unión Republicana, fue condenado y ejecutado cinco meses después. Antes escribió una carta despidiéndose de su familia y perdonando a los que le mataban.

Muchos años después, otra generación se interesó por aquellos procesos. “En 2004 fui a ver los juicios sumarísimos de mi padre y de mi abuelo”, cuenta Manuel Sempere. “Lo pasé fatal leyéndolos. El de mi padre me impactó menos porque entonces seguía vivo. El de mi abuelo era angustioso: terminaba con un médico certificando tras la ejecución que era ‘cadáver’. A mi padre solo le enseñé el suyo. No le cabía en la cabeza lo que leía: todo era mentira”.

Le condenaron por “valerse de la conversación, la propaganda escrita en periódicos locales, el dibujo y la radio para combatir a los nacionales”; por robar en una iglesia y por pedir el fusilamiento de dos compañeros de instituto. Los denunciantes realizaron sus acusaciones en oficinas de Falange y no comparecieron en el juicio. En sus declaraciones se leen expresiones como “he oído decir” y “solo de rumores conozco los hechos”. Sempere nunca había hablado por la radio. No estaba en el pueblo el día que robaron en la iglesia. Era amigo íntimo de uno de los chicos que decían que había pedido que fusilasen y no conocía al otro. Su firma en la declaración en el cuartel de la Guardia Civil no se corresponde con la que aparece en el carné del Partido Comunista que, con su nombre, también sirvió como prueba para la acusación. Era falso.

“Le habría gustado mucho ver esas sentencias anuladas, sobre todo la de su padre”, explica Manuel Sempere. Al entregar a su padre su consejo sumarísimo, borró los nombres de las personas que le habían denunciado para ahorrarle el mal trago. Pero se le escapó uno. Ernesto Sempere marcó un día el teléfono de aquella casa. “Te llamo para perdonarte”, escuchó el hijo de la persona que le había acusado de pertenecer al Partido Comunista.

Puig Antich y las balas desaparecidas

El 8 de enero de 1974 un consejo de guerra condenó a muerte por garrote vil a Salvador Puig Antich. Agonizó durante 20 minutos. Tenía 25 años.

Desde entonces y hasta hoy su familia batalla para que un tribunal democrático revise y anule la sentencia que le atribuye la muerte por disparos del policía Francisco Anguas. En 2007, el Supremo denegó su petición por tres votos contra dos alegando que “no existían nuevos elementos probatorios”. En su voto particular, el magistrado Ángel Juanes escribió: “Puig Antich no tuvo un proceso justo. El valor justicia hubiese exigido una respuesta distinta”. “En mi opinión, todas las irregularidades parecen tener una misma finalidad: atribuirle los disparos que causaron la muerte del subinspector Anguas e impedir que se descubriera que este recibió disparos de otras armas”, afirmó el magistrado José Luis Calvo.

La sede del Instituto Anatómico Forense estaba en el mismo hospital al que Anguas llegó cadáver, pero el jefe superior de policía de Barcelona de entonces trasladó el cuerpo a una comisaría. Las balas que le extrajeron, desaparecieron. Las armas de los agentes que intervinieron en el “nutrido tiroteo”, según el atestado, en el portal de seis metros cuadrados donde murió el policía, nunca se pusieron a disposición del tribunal.

La familia recurrió a Estrasburgo sin éxito y está personada en la causa argentina por los crímenes del franquismo. La juez María Servini de Cubría, que acaba de interrogar a Rodolfo Martín Villa, citó como imputado a Utrera Molina por “haber convalidado con su firma” la muerte de Puig Antich, pero el interrogatorio no se produjo. “Esa sentencia asegura que mi hermano era un asesino, pero fue una víctima más del franquismo”, afirma Merçona Puig Antich. “Su condena fue un acto de venganza para dar ejemplo tras el asesinato de Carrero Blanco. Ojalá esta ley salga adelante y logremos anular esa sentencia, aunque lamentablemente mis padres ya no estén aquí para verlo”.

Homosexuales “peligrosos”

“Declaro que es un homosexual que se encuentra en estado peligroso y le impongo el internamiento en un establecimiento de reeducación por tiempo no inferior a cuatro meses y no superior a tres años”, reza un fallo judicial impuesto en Granada en 1974. El Régimen enviaba a homosexuales a la cárcel, primero a través de la ley de vagos y maleantes y a partir de 1970, mediante la ley de peligrosidad y rehabilitación social, a centros de “reeducación”.

Francesc Oliver, Rampova, fue enviado a la cárcel “por maricón”, según oyó decir a los policías que le detuvieron en Valencia la primera vez. Era 1970. Tenía 14 años. Le metieron en el “pabellón de invertidos”. “Los presos pagaban a los vigilantes para violarme. Luego nos pegaban palizas para demostrar que ellos no eran gays. Venían cinco, seis veces al día. A veces hasta ocho”. Nunca tuvo un juicio, pero le privaron de libertad hasta en tres ocasiones. El anteproyecto de ley de memoria democrática declara “nulas” las resoluciones dictadas durante la dictadura “contra quienes intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución”. “Estoy muy contento”, asegura. “A los ojos de la ley, seguíamos siendo culpables de algo. El Gobierno de Zapatero nos indemnizó, pero nos faltaba esta reparación moral”. El importe de aquellas indemnizaciones era de 4.000 euros para quien hubiera estado de uno a seis meses preso; de 8.000 euros para los que pasaron hasta tres años en la cárcel; 12.000 para los que estuvieron privados de libertad tres años o más y 2.400 euros más por cada tres años completos adicionales.

El TOP: 11.958 años de cárcel

En el último tercio de la dictadura, el régimen creó el Tribunal de Orden Público (TOP) “para perseguir la oposición de obreros, estudiantes, curas contestatarios, nacionalistas, miembros de partidos y sindicatos ilegalizados y de organizaciones como ETA”, explica Juan José del Águila, magistrado de lo social ya jubilado que publica ahora una nueva edición de su exhaustiva tesis sobre el TOP con 86 sentencias que faltaban y otros nuevos hallazgos. Entre 1964 y 1976, dicho tribunal incoó 22.660 procedimientos. Fueron procesados 8.240 hombres y 906 mujeres. En total, 11.958 años de cárcel y multas por más de 32,4 millones de pesetas. Muchas de esas sentencias, según el anteproyecto de ley, quedarían también anuladas.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.