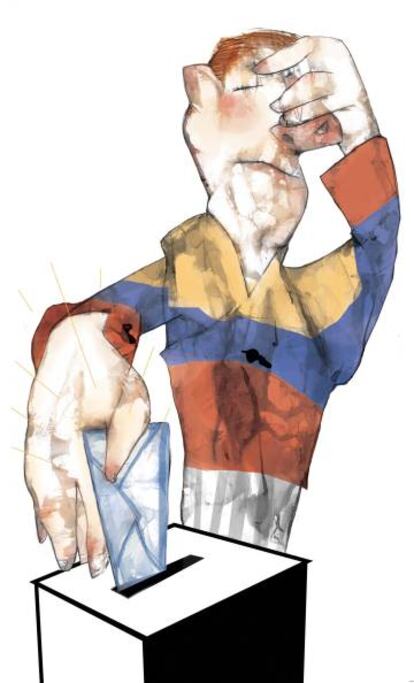

El país que votó por miedo

Iván Duque se encuentra un país enfrentado de forma aparentemente irreconciliable. El proceso de paz tiene defectos y problemas, pero no son los que el presidente electo de Colombia ha mencionado ni los que le susurran al oído quienes le rodean

Colombia siempre ha sido un manojo de contradicciones, una paradoja en forma de república, y las elecciones del domingo pasado no han hecho más que confirmarlo. En el último medio siglo, este país que ha vivido en estado de guerra permanente ha sido también el único de su vecindario que ha sabido evitar las autocracias y las dictaduras; este país que ha vivido los azotes del narcotráfico, que convive todavía con su cultura de corrupción y su mentalidad mafiosa, es también un país de instituciones que misteriosamente han seguido funcionando, y que han logrado, aun en los momentos más críticos, producir sus propios anticuerpos.

Otros artículos del autor

Igual ocurrió con estas elecciones: fueron las más pacíficas de los últimos tiempos, como consecuencia de los acuerdos de paz que desmovilizaron a una guerrilla anacrónica y atroz, y sin embargo en ellas triunfó el voto de los que quieren destrozar los acuerdos o corregirlos en todo lo que los hizo posibles.

En los últimos dieciséis años nadie ha atizado como Uribe el odio entre los colombianos

También fueron las menos violentas en los hechos: no se ha sabido de ningún incidente como los que empañaban siempre las elecciones durante la guerra. Al mismo tiempo, fueron las más violentas en las palabras, pues la discusión pública bajó a unos niveles de crispación y enfrentamiento (la injuria y la mentira convertidas en moneda de cambio y las amenazas de muerte, en triste rutina) que hacen temer por la salud mental de nuestra democracia.

Eso es lo que se encuentra Iván Duque, el presidente electo: un país dividido, polarizado, enfrentado de forma (aparentemente) irreconciliable. La buena noticia es que Duque ha dado todas las muestras de haberse percatado de ello: sus primeras palabras han sido para asegurarles a los colombianos que gobernará para todos, que lo hará sin odios, que no reconoce enemigos. La mala noticia, que es muy mala, es que sus palabras no son tan dignas de crédito como podrían ser, pues la clase política que lo acompaña y lo apoya, la que lo llevó al poder a pesar de su falta de trayectoria y de logros, es la que se ha construido en los últimos tiempos a partir de un proyecto de país sectario, intolerante y fanático.

Algunos de los principales valedores del nuevo presidente, por ejemplo, son un exprocurador lefebvrista y una excongresista cristiana que han hecho carrera declarando la guerra a dos de las grandes conquistas sociales de los últimos años: el matrimonio homosexual y el derecho al aborto.

Por el miedo a ser una nueva Venezuela, hemos preferido seguir siendo la vieja Colombia

Esta agenda ultraconservadora se encuentra ahora entre los acreedores del presidente electo. Hoy leo en un periódico colombiano que la excongresista ha comenzado a sonar como ministra de Educación. ¿Es este el país para todos?

Y luego está el expresidente Álvaro Uribe, sin cuyo padrinazgo Duque no estaría donde está. El apoyo de Uribe, a quien Duque llamó ridícula y preocupantemente “presidente eterno”, es fuente de incontables problemas para la construcción de ese “país para todos”. La razón es muy sencilla: durante los últimos 16 años, nadie ha atizado como Uribe el odio entre los colombianos, dividiendo a los ciudadanos entre amigos y enemigos, entre “buenos muchachos” y “malos patriotas”; durante su administración, sin ir más lejos, el organismo de inteligencia del país espió y amedrentó a opositores y críticos con tanta saña que la única solución, cuando estalló aquel escándalo, fue cerrarlo del todo y construir otro desde los cimientos.

Todos estamos de acuerdo en que la elección de Duque ha tranquilizado a los mercados; los que duermen menos tranquilos son los periodistas que han sido críticos con Uribe, pues han sufrido en estos años sus ataques inverosímiles (a uno lo llamó “violador de niños”) y ahora, cuando Uribe vuelve al poder por interpuesta persona, no saben muy bien qué esperar.

Pero el asunto más importante para el Gobierno de Duque, y el más urgente desde el primer día, será qué hacer con el proceso de paz. Pues la victoria del presidente electo se construyó también sobre el rechazo de lo acordado en La Habana; y ese rechazo se ha construido, a su vez, sobre inconformidades legítimas, resentimientos comprensibles y los dolores que deja una guerra tan cruel como la nuestra, pero también sobre mentiras grotescas, calumnias rampantes y una maniobra de desinformación de proporciones goebbelescas. No lo digo yo: lo confesó, poco después de la derrota de los acuerdos en el plebiscito de 2016, el gerente de la campaña por el no. En un momento de inexplicable franqueza, le contó a un periódico cómo había diseñado las mentiras y las distorsiones que se utilizaron en los medios, adecuándolas a los miedos particulares de cada clase social. Ahora nos damos cuenta de que la victoria de Duque empezó a construirse en ese momento; y tanto su partido como su padrino político le exigirán que haga modificaciones de fondo a los acuerdos.

Pues bien, el proceso de paz tiene defectos y problemas, pero no son necesariamente los que el presidente electo ha mencionado ni los que le susurran al oído los que lo rodean. Si atiende demasiado a sus exigencias, Duque puede crear una situación de incertidumbre que eche por tierra todo lo alcanzado. Esta es la situación: Duque puede ser el presidente que consolide la paz; también puede ser el que siembre las semillas de una nueva guerra. Que no será nueva, por supuesto, sino la misma de siempre.

La conclusión, al parecer, es que Colombia votó por miedo. Muchos de los que votaron por Iván Duque no votaron por Iván Duque, sino contra el populista Gustavo Petro: por miedo a que una victoria de ese hombre, que tardó demasiado en distanciarse del chavismo, nos convirtiera ipso facto en una nueva Venezuela.

Y muchos de los que votaron por Petro no votaron por Petro, sino contra Uribe: por miedo a que el país que tanto ha avanzado en los derechos civiles, las libertades individuales y la construcción de una paz precaria, vuelva a ser el país donde las minorías sufren, el disenso se acalla con amedrentamientos o violencias y la cultura de la guerra, que se alimenta del odio, es la que dicta la política.

Lo dije en otra oportunidad, pero lo vuelvo a decir: por el miedo a ser una nueva Venezuela, hemos preferido seguir siendo la vieja Colombia.

Juan Gabriel Vásquez es escritor.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.