La luz limpia de Puebla

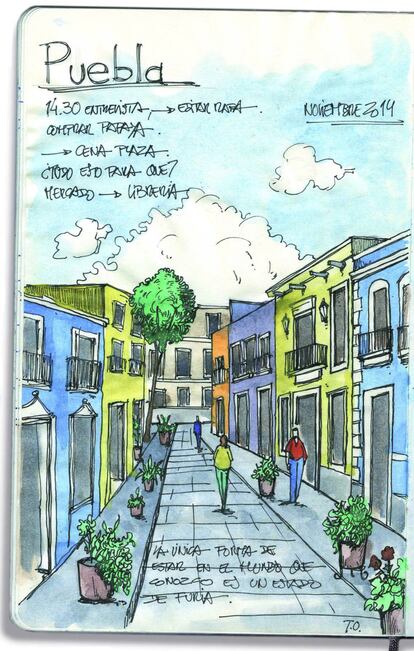

Todo esto lo escribo mucho tiempo después, confiando en la memoria, eso en lo que no se puede confiar, mirando apuntes viejos en libretas con tapas de hule negro y papel barato. Son frases sueltas, anotaciones absurdas -"14.30 entrevista, editar Rafa, comprar papaya"-, palabras que no recuerdo haber escrito, escalones de hielo resbaloso que sirven para volver a pisar en ellos y desaparecen apenas después. "Puebla" dice mi libreta. "Cena, plaza". ¿Para qué he anotado eso? ¿Sabiendo quizás que en el futuro -ahora, dos años después- me serviría para algo, que volvería sobre las anotaciones con necesidad de expandirlas, de escribir? ¿Hasta ese punto estoy dispuesta a canibalizar mi propia vida?

Hace tiempo, durante una presentación en Barcelona, el escritor argentino Rodrigo Fresán me preguntó si estaba en mis planes escribir alguna vez un libro de no ficción autorreferencial, algo como lo que hizo Joan Didion en El año del pensamiento mágico , donde cuenta la muerte de su marido, el coma de su hija, y yo dije que nunca, que jamás. ¿No es eso lo que estoy haciendo aquí: tasajeando pedazos de mi vida como un mercachifle, cortando mi pasado como si fuera un bife, vendiéndolo, haciéndolo materia de intercambio? ¿Pero hay, bajo esta montaña de palabras, un espesor, alguna hondura? (Hoy es agosto, 2016. Desperté pensando en la muerte, sacando cuentas para lo que falta. ¿Es el efecto colateral de estos textos que vuelven sobre mi pasado reciente, sumido en un movimiento frenético que no dejaba pensar respuesta a la pregunta "¿Todo esto para qué?").

Puebla, dice mi libreta. Noviembre, 2014. No tengo expectativas con Puebla, México. Una estadía previa en Oaxaca, en medio de montañas que parecían puños cerrados dispuestos a recordarme que la existencia es el aullido de un demente con malos sueños, me ha dejado con pocas ganas de viajar. Pero Puebla parece una ciudad preciosa (preciosa). Tomo mi cuarto en el hotel y salgo. No llego lejos: al doblar la esquina, en el patio interno de una casona antigua, veo a todos los escritores invitados a este encuentro. ¿Pienso, por un momento, en seguir de largo? Yo siempre pienso, por un momento, en seguir de largo. Pero entro. En un salón han dispuesto mesa para el almuerzo y, de pronto, siento muchas ganas de estar allí: son mi pandilla, gente a la que encuentro una y otra vez por medio continente, así que me quedo un par de horas, me río, converso. Después, me voy. Sé que muchos seguirán allí hasta la noche, fumando, bebiendo, y admiro ese espíritu adolescente. Yo, en viajes de trabajo, me dejo tomar por un ánimo juicioso que, supongo, tiene origen en conocer demasiado bien el efecto que produce una resaca de hipopótamo cuando toca, al día siguiente, trabajar.

Miro apuntes viejos en libretas con tapa de hule negro y papel barato. Son frases sueltas, palabras que no recuerdo haber escrito

Puebla tiene una luz limpia, sólida. Voy al mercado, a una librería. En una iglesia escucho el sermón que les da un cura a dos mujeres. Tomo notas con la idea de escribir una columna para este periódico, y me digo que soy un maldito radar sin reposo (fantasía eterna: estar por unas horas en la cabeza de alguien cuyo cerebro no funcione como una máquina de emitir alertas). Jamás me siento en cafés a ver pasar la vida, pero en Puebla lo hago: entro a un café, miro por la ventana. Me voy cuando vuelve el picotazo de la inquietud: "No estás aquí de vacaciones". Salgo a la calle. Una mamita mexicana tironea de su niño, le dice "inútil". Desprecio a la gente que maltrata a los niños pero ahora no hago nada: soy más miserable que la gente que maltrata a los niños, soy alguien que no quiere enseñarle a nadie cómo hay que vivir. En el hotel, el conserje me saluda con esa amabilidad mexicana que, en el fondo, es una forma del desprecio (tan distinto y tan igual a aquel mesero que, en Guadalajara, me traía una jarra de leche y me decía "aquí tiene su lechecita bien calentita", con entonación tan paternal como obscena).

En la noche, varios salimos a cenar. Nos sentamos al borde de la plaza, como quien cena al borde del mar pero con un frío de locos. En la plaza hay un pino de Navidad. Pienso que hace años que veo los preparativos para la Navidad en países distintos, nunca en el mío. De regreso, en el hotel, encuentro un correo de M. Sus correos son tan buenos como sus poemas. Tienen una furia parca que me electrifica. Releo esos correos a menudo, sobre todo cuando viajo. Me recuerdan lo que no quiero ser: un pasajero manso, una viajera inofensiva. Me recuerdan que la única forma de estar en el mundo que conozco es un estado de furia. M., claro, no sabe nada de todo esto.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.