La última oportunidad

Los que no solemos ver cadáveres recurrimos al cine para saber cómo actuar: el resultado son más cadáveres

El policía Rubén Bolas, heredero de la mayor tradición familiar de agentes municipales de Pontevedra, no se había visto en otra igual. A Rubén le llamaban Bolas porque decía haber tenido de pequeño una cría de dinosaurio en casa, jugar en el Athletic y salir con una modelo que resultó ser una chica que no se sacaba el plumífero en la discoteca. Como resultado de una vida llena de sinuosidades, se hizo agente de tráfico. Lo compaginaba con una cuenta de Twitter en la que se mostraba al tanto de las últimas expresiones en internet. Tuvo fortuna y ganó popularidad. Durante un tiempo se presentaba en Pontevedra no como agente municipal sino como tuitero hasta un día que a su padre, enterado, le dio un ictus.

Bolas se quedó petrificado al ver el cadáver.

—Jodido no, lo siguiente –dijo.

Bolas traía la frente y los dobladillos del cuello empapados. El subdirector Bellido decía que en lugar de salir del armario Bolas iba a acabar saliendo de la despensa (Bellido cuando ofendía lo hacía dando muchísima información. Es histórico el análisis que hizo de las primarias de los demócratas en EE UU. Lo llamaron de una radio y dijo: “Qué listos fueron que incluso antes de una mujer prefirieron a un negro”).

Bolas conocía al muerto. No pude adivinar qué grado de amistad le unía porque sudaba tanto que no había forma de saber si estaba llorando: era la versión panadera del replicante de Blade Runner, con sus lágrimas perdidas entre bollos. Podía pasarle el dedo por la mejilla y chuperretearlo a ver, pero había tenido una cría de dinosaurio en casa: lo mismo le creció como el dragón de la Targaryen. Me estaba descojonando por dentro.

—Esto no es gracioso –zanjó.

—¿Quién es, agente? –saqué mi libreta tratando a Bolas con respeto. Al momento sentí el aliento de Ventín en mi oreja:

-Pero para qué preguntas, desgraciado.

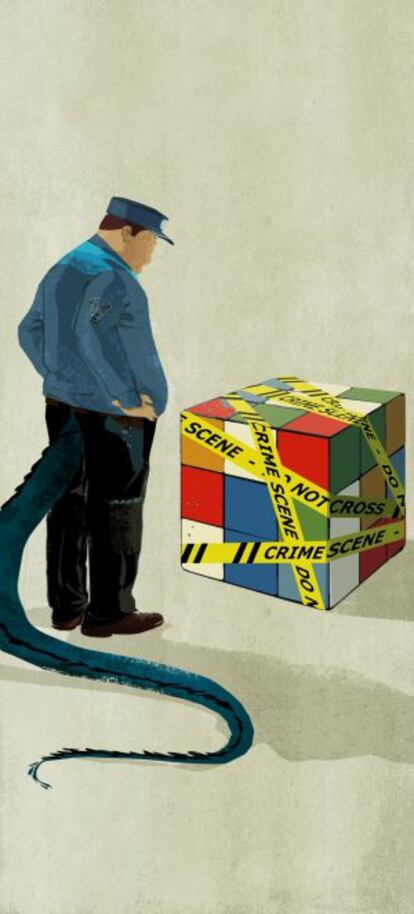

Bolas afiló la mirada. Estaba claro que trataba de recordar a los policías de las películas. Los que no solemos ver cadáveres siempre recurrimos al cine para saber cómo actuar: como consecuencia de ello empieza a haber más cadáveres.

Por fin empezó a hacer algunos movimientos de protocolo. Contuvimos todos la respiración. Se llevó las manos a la espalda y dio una vuelta alrededor del chico andando como un pato. Luego se acercó y le olió el pelo: parecía a punto de pasarle la lengua como un buey. Escudriñó con la mirada quién sabe qué y volvió a andar agachado de un lado a otro barruntando cosas. Groucho Marx era todo lo policíaco que había visto en los últimos treinta años.

Finalmente, con el sol de frente, se dirigió a nosotros con cara de tener un primer balance. Lo que ocurrió aquí no sé cómo explicarlo. Debió de trasladar mal los pesos del cuerpo, inclinarse demasiado para desplazar la fuerza a la pierna contraria, como si un planeta echase a andar de repente, y la gravedad tiró de él con tanta desmesura que se trastabilló de forma dramática. Para no caerse, el alma de cántaro llevó su pie a la pantorilla del cadáver, utilizándola de palanca, y se escuchó un chasquido tan grotesco que Ventín definitivamente rompió a llorar.

No veía yo a Bolas entrando esta semana en la convocatoria del Athletic.

El hueso partido nos dolió a todos, pero al que más debió de doler fue al muerto, que pegó un grito que llegó a las playas. Bolas, que pretendía que no hubiese pasado nada, con esa tranquilidad con que los hombres patosos resuelven sus cafradas, dijo:

—He mirado bien el escenario y me parece que vamos a llamar a la ambulancia.

—Imposible que hubiera un muerto a estas horas —resopló Ventín.

—Pero agente...

—Si el chico está vivo —interrumpió Bolas— pues se dice y a otra cosa.

Se sentó agotado debajo del árbol. El muerto había regresado a un estado de sopor, pero ya sin pierna.

—Bolas, no estás para jugar mañana contra el Valencia.

Miré de reojo a Ventín, que le daba vueltas a la cabeza. La no-noticia le había destrozado sus planes. Yo tenía otros más íntimos: iba a hacer de mi crónica de sucesos, como hacía de mis cartas al director, un canto de amor a Mariña Martín Almendralejo. Sería la última: estaba listo para escribir una novela y conquistarla. Mi ex volvería conmigo, tendríamos 15 hijos, me engancharía al diazepam, me liaría con un dominicano, me expulsaría el ISIS de un piso franco y escribiría mi biografía para que Ventín hiciese el prólogo: “Esta vida anodina y este sol de la infancia...”.

—Estoy pensando en darle un giro a mi carrera -dije a Ventín.

—Ese señor está vivo. Deberíamos irnos, no vaya a morir otra vez o ese gordo caiga encima de su cabeza.

Dejamos a Bolas cogiendo aire (“talué”, murmuró) mientras esperaba a la ambulancia. De vuelta a la Redacción pregunté a Ventín cómo enfocar esto.

—¿Esto qué? —preguntó.

El muerto había sido clasificado como señor sesteante. Si entonces hubiera merecido un breve, ahora podría rascar una apertura a cinco columnas. Era todo lo que necesitaba, era mi última oportunidad.

—Es muy apacible la imagen de un hombre durmiendo la siesta al aire libre, con esas vistas de la ciudad, después de un pico de caballo —sugerí.

—Llame al policía ése y que le cuente cómo despertó. Quizá después de todo haya una historia de mierda.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.